Система классификации Линнея

Все живые существа можно классифицировать с помощью иерархической системы, в основе которой лежат категории рода и вида.

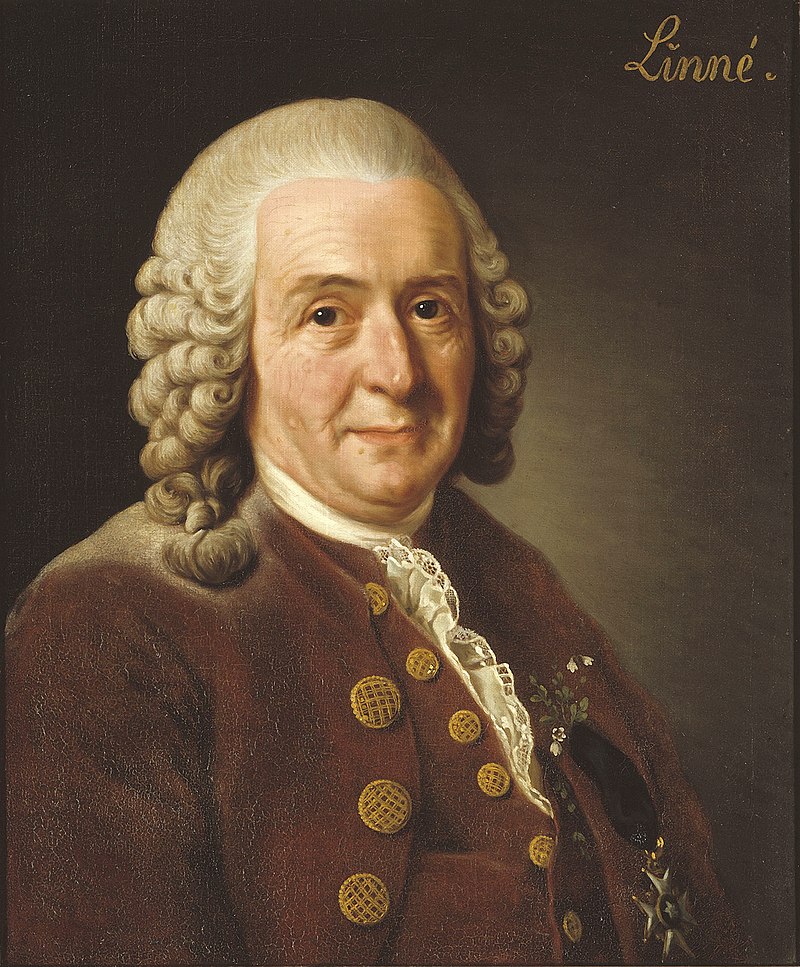

Карл Линней, шведский физиолог, был профессором медицины в университете города Упсала. Он заведовал большим ботаническим садом, который был нужен университету для проведения научных исследований. Люди присылали ему растения и семена со всего света для выращивания в ботаническом саду. Именно благодаря интенсивному изучению этой огромной коллекции растений Карл Линней сумел решить задачу систематизации всех живых существ — сегодня ее назвали бы задачей таксономии (систематики). Можно сказать, что он придумал категории для популярной в Америке викторины «Двадцать вопросов», в которой первым делом спрашивают, относится ли предмет к животным, растениям или минералам. В системе Линнея действительно все относится либо к животным, либо к растениям, либо к неживой природе (минералам).

Чтобы легче понять принцип систематизации, представьте, что вы хотите классифицировать все дома в мире. Можно начать с того, что дома в Европе, например, больше похожи друг на друга, чем на дома в Северной Америке, поэтому на первом, самом грубом уровне классификации необходимо указать континент, где расположено здание. На уровне каждого континента можно пойти дальше, отметив, что дома в одной стране (например, во Франции) больше похожи друг на друга, чем на дома в другой стране (например, в Норвегии). Таким образом, вторым уровнем классификации будет страна. Можно продолжать в том же роде, рассматривая последовательно уровень страны, уровень города и уровень улицы. Номер дома на конкретной улице будет той конечной ячейкой, куда можно поместить искомый объект. Значит, каждый дом будет полностью классифицирован, если для него будут указаны континент, страна, город, улица и номер дома.

Линней заметил, что подобным образом можно классифицировать живые существа в соответствии с их характеристиками. Человек, например, больше похож на белку, чем на гремучую змею, и больше похож на гремучую змею, чем на сосну. Проделав те же рассуждения, что и в случае домов, можно построить систему классификации, в которой каждое живое существо получит свое уникальное место.

Именно так и сделали последователи Карла Линнея. На начальном уровне все живые существа делятся на пять царств — растения, животные, грибы и два царства одноклеточных организмов (безъядерных и содержащих в ядре ДНК). Далее каждое царство делится на типы. Например, в нервную систему человека входит длинный спиной мозг, образующийся из хорды. Это относит нас к типу хордовых. У большинства животных, обладающих спинным мозгом, он расположен внутри позвоночника. Эта большая группа хордовых называется подтипом позвоночных. Человек относится к этому подтипу. Наличие позвоночника — критерий, по которому позвоночные животные отличаются от беспозвоночных, то есть не имеющих позвоночного хребта (к ним относятся, например, крабы).

Следующая категория классификации — класс. Человек является представителем класса млекопитающих — теплокровных животных с шерстью, живородящих и выкармливающих своих детенышей молоком. Этот уровень различает человека и таких животных, как пресмыкающиеся и птицы. Следующая категория — отряд. Мы относимся к отряду приматов — животных с бинокулярным зрением и руками и ногами, приспособленными для хватания. Классификация человека как относящегося к приматам отличает нас от других млекопитающих — таких, например, как собаки и жирафы.

Следующие две категории классификации — семейство и род. Мы относимся к семейству гоминид и роду Homo. Впрочем, это разграничение мало что значит для нас, поскольку других представителей нашего семейства и нашего рода больше нет (хотя в прошлом они существовали). У большинства животных каждый род содержит несколько представителей. Например, белый медведь — это Ursus maritimis, а медведь гризли — Ursus horibilis. Оба эти медведя относятся к одному роду (Ursus), но к разным видам — они не скрещиваются.

Последняя категория в классификации Линнея — вид — обычно определяется как популяция особей, которые могут скрещиваться между собой. Человек относится к виду sapience.

При описании животных принято указывать род и вид. Поэтому человек классифицируется как Homo sapiens («Человек разумный»). Это не означает, что другие категории классификации не важны — они просто подразумеваются, когда говорят о роде и виде. Главный вклад Линнея в науку состоит в том, что он применил и ввел в употребление так называемую бинарную номенклатуру, согласно которой каждый объект классификации обозначается двумя латинскими названиями — родовым и видовым.

Классифицируя таким способом живую природу, система Линнея определяет каждому организму свое собственное уникальное место в мире живых существ. Но успех зависит в первую очередь от того, насколько правильно систематик выделит важные физические характеристики, и здесь возможны неверные суждения и даже ошибки — Линней, к примеру, отнес бегемота к отряду грызунов! В настоящее время при систематизации все больше учитывается генетический код отдельных организмов или история их эволюции — генеалогическое древо (этот подход называется кладистикой).

Шведский ботаник и врач. Родился в Росхульте, изучал медицину в Лундском университете, а с 1728 года — в Упсальском университете. Впоследствии начал заниматься систематизацией растений, а затем — животных и минералов. Осознал родовое сходство между различными группами, классифицировав китов как млекопитающих и поместив человека и приматов в один класс. В 1741 году Линней стал профессором Упсальского университета. Исследование коллекции растений университетского ботанического сада привело его к созданию бинарной классификации растений. После смерти Линнея эта коллекция и тематическая библиотека были куплены английским натуралистом Джеймсом Смитом, а позже приобретены лондонским Линнеевским обществом.

Источник

Основы систематики. Классификация животных

Первые учёные-биологи столкнулись с проблемой: в разных народах и на разных территориях люди могли называть один и тот же организм по-разному. Например, полынь по-другому именуют укропным деревом, божьим деревом. Расставить организмы “в правильном порядке” помогла новая наука – систематика. Давайте разберемся, как же создавалась современная система органического мира.

Вклад К. Линнея и Ж.Б. Ламарка в развитие систематики

Первой удачной попыткой написания такой системы стали труды Карла Линнея.

Карл Линней – шведский ботаник, зоолог и минералог.

- описал 1200 родов и 8000 видов живых организмов;

- ввёл в научный обиход основные систематические категории (род, отряд, вид);

- предложил систему классификации животных и растений;

- дал определение виду как элементарному таксону;

- создал бинарную номенклатуру.

Бинарная номенклатура

По бинарной номенклатуре научное название каждого вида состоит из двух слов: родового существительного и видового прилагательного.

Пример: в словосочетании Ромашка обыкновенная слово “ромашка” – название рода растения, а “обыкновенная” – видовой эпитет.

Вспомним, как сильно искажаются при переводе на родной язык названия наших любимых фильмов. Так, например, знаменитое кино «Die Hard» (в дословном переводе «Умри, сражаясь») почему-то на русских афишах называется «Крепкий орешек»…

Но фильмы фильмами, а наука должна быть точной. Биологам нужно предельно ясно понимать, о каком организме говорит их иностранный коллега.

Недостатки систематики К. Линнея

- При классификации использовались 1-2 признака.

- У учёного было слишком мало информации.

- Родственные организмы могли оказаться в разных таксономических группах, а неродственные – в одной.

Например, класс Амфибии по К. Линнею включал пресмыкающихся и земноводных, а класс Черви состоял из представителей простейших, губок, кишечнополостных, червей, моллюсков и иглокожих.

Тем не менее учёный внёс огромный вклад в развитие кладистики, что способствовало совершенствованию биологии в целом.

Подробнее о термине «кладистика» и систематических категориях вы можете прочитать в статье «Классификация растений в ЕГЭ».

Есть ещё один учёный, который немало сделал для развития систематики. Давайте познакомимся с ним.

Жан Батист Ламарк – французский учёный-естествоиспытатель.

- впервые выдвинул гипотезу о том, что виды не просто существуют в природе, но и изменяются со временем;

- считал, что все существующие организмы произошли от примитивных форм.

Такие идеи позволили Ж.Б. Ламарку создать новую усложнённую и более верную систему органического мира, в основе которой лежали родственные связи живых организмов и принцип градации.

Принцип градации: от наиболее примитивных форм жизнь развивается к сложным дифференцированным организмам.

Систематические критерии

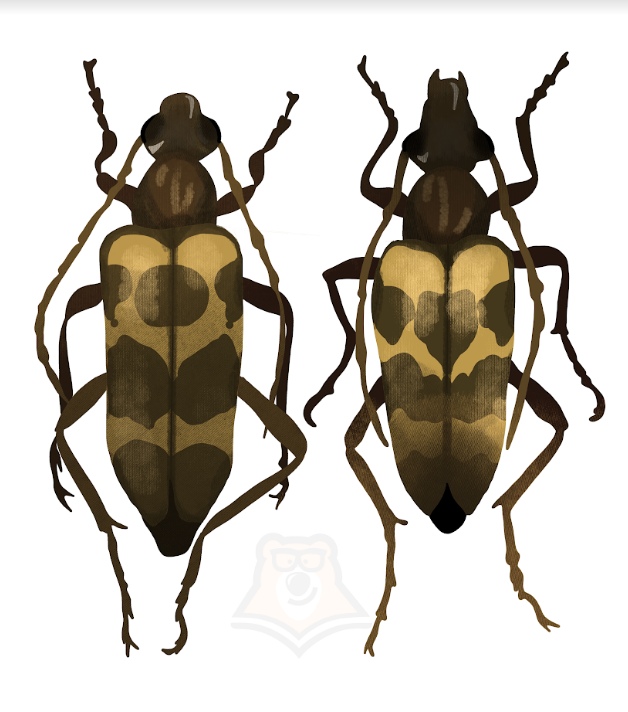

В природе существуют виды, которые очень сильно похожи друг на друга. Посмотрите на этих жуков-усачей – они прямо копии друг друга! Но тем не менее, они не могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство…

Так как учёные определяют, к какому таксону отнести конкретный организм?

Для этого были выведены определенные критерии – признаки, которые характерны только для представителей конкретного таксона.

Современная систематика органического мира базируется на следующих признаках:

Внешнее строение организмов играет ключевую роль в соотнесении живых организмов к определенным таксонам, потому что морфологические сходства можно просто обнаружить невооруженным глазом.

Однако, как мы уже выяснили, внешнее сходство может быть обманчивым.

Многие виды мимикрируют под более защищенных особей, при этом относятся к разным родам, а иногда даже классам. Например, муха-журчалка по внешнему строению схожа с осой, однако это представители разных отрядов насекомых. Но “прикид” осы помогает ей избегать лишних конфликтов с окружающими. Эта хитрость в биологии называется мимикрией.

Мимикрия – приспособительная окраска, похожесть менее защищенного вида на более приспособленный.

Внешнее сходство организмов, проживающих в одной среде обитания, также усложняет использование морфологического критерия в систематике. Червяга – безногое пресмыкающееся – на первый взгляд очень похоже на змею, однако они относятся к разным отрядам. Кит напоминает рыбу, но относится к классу Млекопитающие. Оба, и червяга, и кит, используют чит под названием “конвергенция”.

Конвергенция – формирование схожих признаков у разных групп организмов.

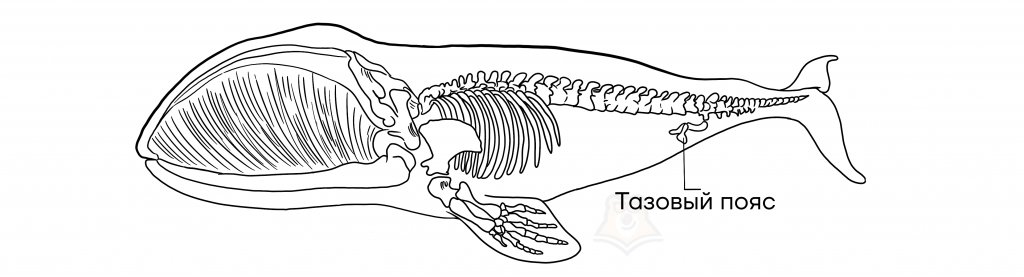

Именно поэтому учёные при описании видов и их таксономии также рассматривают внутреннее строение. Так, у кита можно заметить наличие тазового пояса, характерного для млекопитающих.

К экологическим особенностям относятся способ питания, среда обитания, образ жизни. Однако представители разных видов могут питаться одним и тем же и обитать на одной территории, поэтому опираться на этот критерий нельзя.

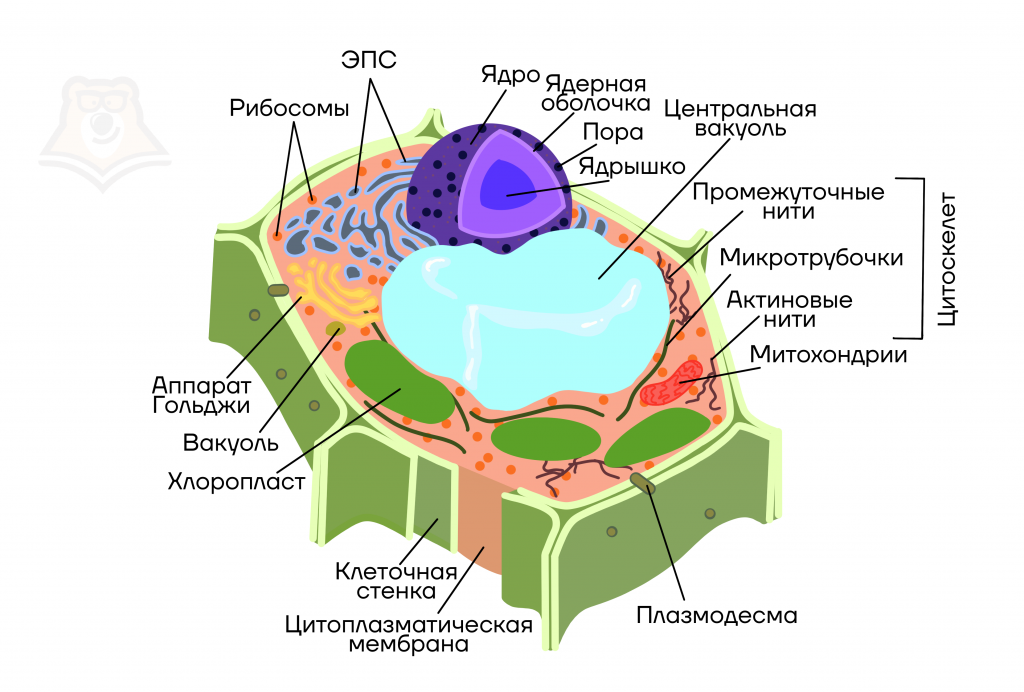

Одним из главных критериев выделения таксонов является внутреннее строение клетки и особенности строения органоидов. Так, например, мы можем отличить растительную клетку от животной.

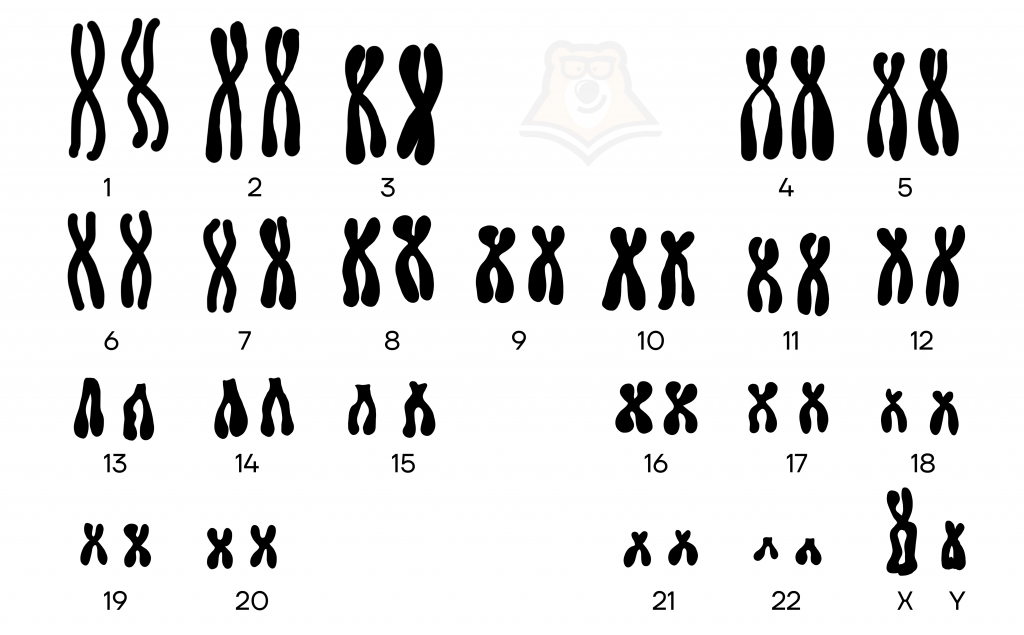

Этот критерий вида считается наиболее точным, ведь у каждого вида есть свой индивидуальный кариотип!

Кариотип – присущий определенному виду набор признаков хромосом (их форма, размер и количество).

Долгое время ученые гадали, откуда взялись китообразные. Понятно, что они относятся к млекопитающим и являются вторичноводными животными, но вот загадка – от кого они произошли?

Вторичноводные животные – живущие в воде организмы, которые имеют наземного предка.

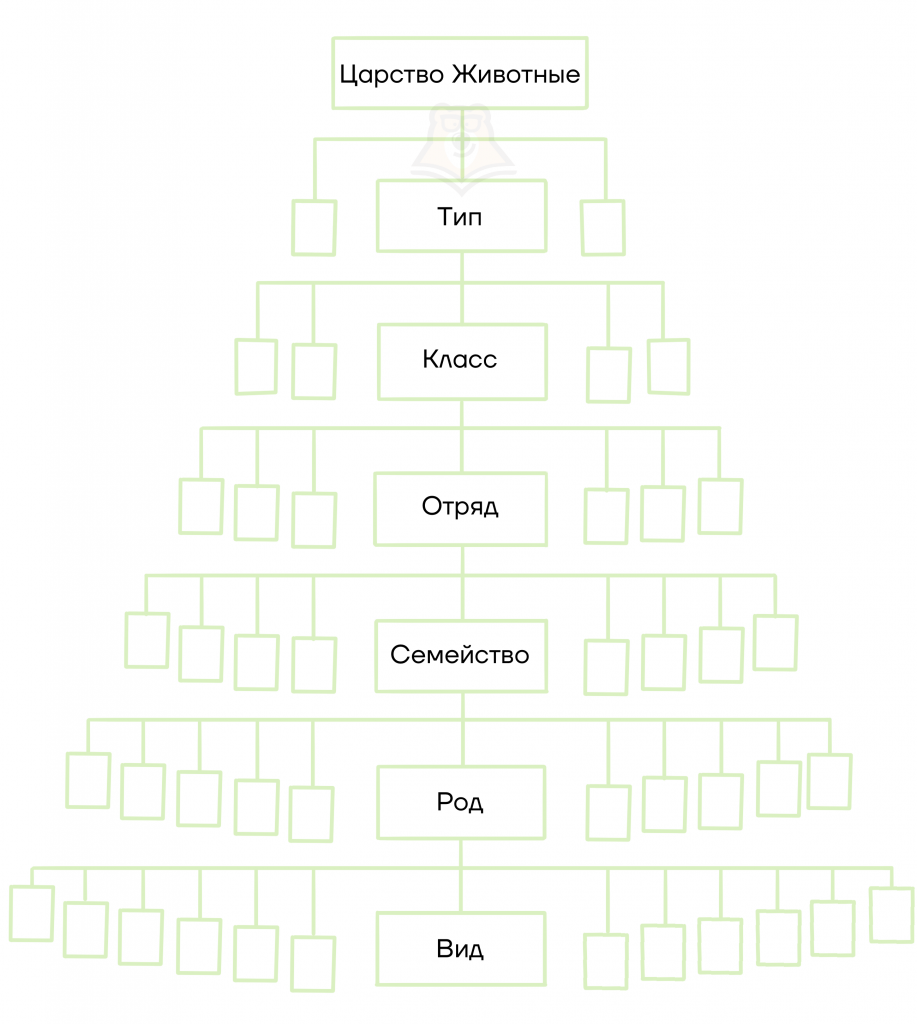

Классификация и систематика животных

Для того, чтобы правильно указать систематическое положение какого-либо животного, необходимо последовательно назвать следующие таксоны: Царство → Подцарство → Тип → Класс → Отряд → Семейство → Род → Вид.

Например, мы хотим расписать систематическое положение Ночницы усатой. Оно будет выглядеть примерно так:

- Царство Животные,

- Подцарство Многоклеточные,

- Тип Хордовые,

- Класс Млекопитающие,

- Отряд Рукокрылые,

- Семейство Гладконосые летучие мыши,

- Род Ночница,

- Вид Ночница усатая.

Фактчек

- Систематика (кладистика) изучает филогению и соподчинённость таксонов в биологии.

- Филогения – историческое развитие видов.

- Таксон – систематическая категория.

- Карл Линней ввёл в научный обиход основные систематические категории (род, отряд, вид), предложил систему классификации животных и растений, дал определение виду как элементарному таксону, создал бинарную номенклатуру.

- Жан Батист Ламарк впервые выдвинул гипотезу о том, что виды не просто существуют в природе, но и изменяются со временем.

- Современная систематика органического мира базируется на следующих признаках: морфологические и анатомические особенности, экология вида, его кариотип.

Проверь себя

Задание 1.

Какой учёный ввёл бинарную номенклатуру?

Задание 2.

Кому принадлежит гипотеза о том, что виды не только существуют в природе, но и развиваются?

Задание 3.

Синоним термина «систематика» -…

Задание 4.

Наиболее современный критерий открытия нового вида:

Ответы: 1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4.

Источник