- 2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

- Ведущая роль синусового узла в автоматии.

- Анатомический субстрат и природа автоматии.

- Природа автоматии сердца физиология

- Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

- Видео физиология фазы потенциала действия пейсмекерных клеток сердца

2. Автоматия сердца. Анатомический субстрат и природа автоматии. Проводя-

Автоматия – это способность сердца сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом. Обнаружено, что в клетках атипического миокарда могут генерироваться нервные импульсы. У здорового человека это происходит в области синоатриального узла, так как эти клетки отличаются от других структур по строению и свойствам. Они имеют веретеновидную форму, расположены группами и окружены общей ба-зальной мембраной. Эти клетки называются водителями ритма первого порядка, или пейсмекерами. В них с высокой скоростью идут обменные процессы, поэтому метаболиты не успевают выноситься и накапливаются в межклеточной жидкости. Также характерными свойствами являются низкая величина мембранного потенциала и высокая проницаемость для ионов Na и Ca Отмечена довольно низкая активность работы натрий-калиевого насоса, что обусловлено разностью концентрации Na и K.

Автоматия возникает в фазу диастолы и проявляется движением ионов Na внутрь клетки. При этом величина мембранного потенциала уменьшается и стремится к критическому уровню деполяризации – наступает медленная спонтанная диастолическая деполяризация, сопровождающаяся уменьшением заряда мембраны. В фазу быстрой деполяризации возникает открытие каналов для ионов Na и Ca, и они начинают свое движение внутрь клетки. В результате заряд мембраны уменьшается до нуля и изменяется на противоположный, достигая +20–30 мВ. Движение Na происходит до достижения электрохимического равновесия по ионам Na, затем начинается фаза плато. В фазу плато продолжается поступление в клетку ионов Ca. В это время сердечная ткань невозбудима. По достижении электрохимического равновесия по ионам Ca заканчивается фаза плато и наступает период реполяризации – возвращения заряда мембраны к исходному уровню.

Ведущая роль синусового узла в автоматии.

Потенциал действия синоатриального узла отличается меньшей амплитудой и составляет ±70–90 мВ, а обычный потенциал ровняется ±120–130 мВ.

В норме потенциалы возникают в синоатриальном узле за счет наличия клеток – водителей ритма первого порядка. Но другие отделы сердца в определенных условиях также способны генерировать нервный импульс. Это происходит при выключении синоат-риального узла и при включении дополнительного раздражения.

При выключении из работы синоатриального узла наблюдается генерация нервных импульсов с частотой 50–60 раз в минуту в атриовентрикулярном узле – водителе ритма второго порядка. При нарушении в ат-риовентрикулярном узле при дополнительном раздражении возникает возбуждение в клетках пучка Гиса с частотой 30–40 раз в минуту – водитель ритма третьего порядка.

Анатомический субстрат и природа автоматии.

В сердечной мышце различают два вида клеток: типичные(рабочие) кардиомиоциты иатипичныекардиомиоциты.

Основная задача атипичных клеток— спонтанная (самопроизвольная) генерация возбуждения и его проведение к клеткам рабочего миокарда. Способность возбудимой ткани проводить возбуждение с определенной скоростью называютпроводимостью.

Атипичные кардиомиоциты образуют проводящую систему сердца, которая обеспечивает :

ритмическую самопроизвольную генерацию возбуждения,

последовательность сокращений предсердий и желудочков,

синхронное вовлечение миокарда желудочков в процесс возбуждения и сокращения.

Основной функциональной особенностью проводящей системы сердца является способность составляющих ее клеток самостоятельно генерировать распространяющееся возбуждение. Это является специфическим свойством миокарда и лежит в основе способности сердца к автоматии.

Потенциал действия, который может самопроизвольно генерироваться атипическими клетками, называется пейсмекерным. Клетки проводящей системы сердца, которые способны самопроизвольно генерировать ПД, называютпейсмекерными (Р-клетками).

Пейсмекерные клетки проводящей системы сердца человека формируют три основных узла автоматии:

1) синоатриальный узел (синусно-предсердный узел Кис-Флека),

2) атриовентрикулярный узел (предсердно-желудочковый узел Ашоф-Товара),

Синоатриальный узелпроводящей системы расположен в месте впадения полых вен в правое предсердие. Он является главным, ведущим центром автоматии сердца — пейсмекером (водителем ритма) первого порядка. Именно синоатриальный узел задает темп возбуждений, а значит и сокращений другим отделам сердца у здорового человека.

От синоатриального узла возбуждение со скоростью около 1 м/с распространяется по рабочим клеткам миокарда правого предсердия, а также по переднему пучку проводящей системы предсердий (Бахмана) — к левому предсердию, а по среднему пучку (Венкебаха) и заднему пучку (Торреля) — к атриовентрикулярному узлу.

Атриовентрикулярный узел— это узел автоматии второго порядка, который расположен в сердечной перегородке на границе предсердий и желудочков. У здорового человека он возбуждается в ритме синоатриального узла. Возбуждение через предсердно-желудочковый узел в нормальных условиях может проходить только в одном направлении — к желудочкам. При этом наблюдается атриовентрикулярная задержка проведения возбуждения на 0,02-0,06 с, что обеспечивает последовательность сокращений предсердий и желудочков.

От атриовентрикулярного узла возбуждение со скоростью 4-5 м/с распространяется по пучку и ножкам Гисак верхушке сердца, а оттуда поволокнам Пуркиньевозвращается к его основанию. Значительно медленнее, со скоростью около 1 м/с, возбуждение диффузно распространяется через нексусы по волокнам рабочего миокарда желудочков.

Способность различных узлов проводящей системы к автоматии выражена неодинаково и характеризуется градиентом автоматии.

Источник

Природа автоматии сердца физиология

Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

Возбудимость клеток проводящей системы и рабочего миокарда имеет ту же биоэлектрическую природу, что и в поперечно-полосатых мышцах. Наличие заряда на мембране здесь также обеспечивается разностью концентраций ионов калия и натрия возле ее внешней и внутренней поверхности и избирательной проницаемостью мембраны для этих ионов. В покое мембрана кардиомиоцитов проницаема для ионов калия и почти непроницаема для ионов натрия. В результате диффузии ионы калия выходят из клетки и создают положительный заряд на ее поверхности. Внутренняя сторона мембраны становится электроотрицательной по отношению к наружной.

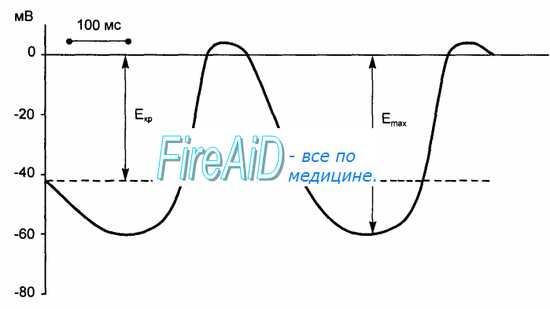

В клетках атипического миокарда, обладающих автоматией, мембранный потенциал способен спонтанно уменьшаться до критического уровня, что приводит к генерации потенциала действия. В норме ритм сердечных сокращений задается всего несколькими наиболее возбудимыми клетками синоатриального узла, которые называются истинными водителями ритма, или пейсмекерными клетками. В этих клетках во время диастолы мембранный потенциал, достигнув максимального значения, соответствующего величине потенциала покоя (60—70 мВ), начинает постепенно снижаться. Этот процесс называют медленной спонтанной диастолической деполяризацией. Она продолжается до того момента, когда мембранный потенциал достигает критического уровня (40—50 мВ), после чего возникает потенциал действия.

Рис. 9.6. Развитие потенциала действия истинного водителя ритма автоматии сердца. Во время диастолы спонтанная деполяризация уменьшает мембранный потенциал (Еmах) до критического уровня (Еkp) и вызывает потенциал действия.

Для потенциала действия пейсмекерных клеток синоатриального узла характерны малая крутизна подъема, отсутствие фазы ранней быстрой реполяризации, а также слабая выраженность «овершута» и фазы «плато». Медленная реполяризация плавно сменяется быстрой. Во время этой фазы мембранный потенциал достигает максимальной величины, после чего вновь возникает фаза медленной спонтанной деполяризации (рис. 9.6).

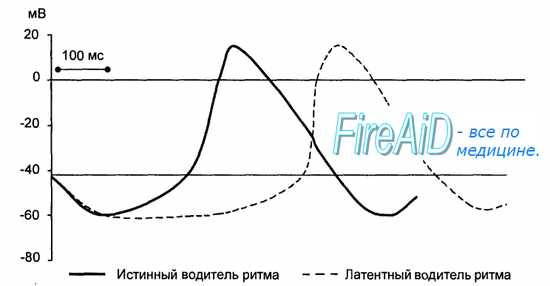

Частота возбуждения пейсмекерных клеток у человека составляет в покое 70—80 в минуту при амплитуде потенциала действия 70—80 мВ. Во всех остальных клетках проводящей системы потенциал действия в норме возникает под влиянием возбуждения, приходящего из синоатриального узла. Такие клетки называют латентными водителями ритма. Потенциал действия в них возникает раньше, чем их собственная медленная спонтанная диастолическая деполяризация достигает критического уровня. Латентные водители ритма принимают на себя ведущую функцию только при условии разобщения с синоатриальным узлом. Частота спонтанной деполяризации таких клеток у человека составляет 30—40 в минуту (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Развитие потенциала действия истинного и латентного водителей ритма автоматии сердца. Скорость медленной диастолической деполяризации истинного водителя ритма больше, чем у латентного.

Спонтанная медленная диастолическая деполяризация обусловлена совокупностью ионных процессов, связанных с функциями плазматических мембран. Среди них ведущую роль играют медленное уменьшение калиевой и повышение натриевой и кальциевой проводимости мембраны во время диастолы, параллельно чему происходит падение активности электрогенного натриевого насоса. К началу диастолы проницаемость мембраны для калия на короткое время повышается, и мембранный потенциал покоя приближается к равновесному калиевому потенциалу, достигая максимального диастолического значения. Затем проницаемость мембраны для калия уменьшается, что и приводит к медленному снижению мембранного потенциала до критического уровня. Одновременное увеличение проницаемости мембраны для натрия и кальция приводит к поступлению этих ионов в клетку, что также способствует возникновению потенциала действия. Снижение активности электрогенного насоса дополнительно уменьшает выход натрия из клетки и, тем самым, облегчает деполяризацию мембраны и возникновение возбуждения.

Видео физиология фазы потенциала действия пейсмекерных клеток сердца

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Источник