§ 136. Природа ферромагнетизма

Рассматривая магнитные свойства ферромагнетиков, мы не вскрывали физическую природу этого явления. Описательная теория ферромагнетизма была разработана французским физиком П. Вейссом (1865—1940). Последовательная количественная теория на основе квантовой механики развита советским физиком Я. И. Френкелем и немецким физиком В. Гейзенбергом (1901 — 1976).

Согласно представлениям Вейсса, ферромагнетики при температурах ниже точки Кюри обладают спонтанной намагниченностью независимо от наличия внешнего намагничивающего поля. Спонтанное намагничение, однако, находится в кажущемся противоречии с тем, что многие ферромагнитные материалы даже при температурах ниже точки Кюри не намагничены. Для устранения этого противоречия Вейсс ввел гипотезу, согласно которой ферромагнетик ниже точки Кюри разбивается на большое число малых макроскопических областей — доменов, самопроизвольно намагниченных до насыщения.

При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных доменов ориентированы хаотически и компенсируют друг друга, поэтому результирующий магнитный момент ферромагнетика равен нулю и ферромагнетик не намагничен. Внешнее магнитное поле ориентирует по полю магнитные моменты не отдельных атомов, как это имеет место в случае парамагнетиков, а целых областей спонтанной намагниченности. Поэтому с ростом Н намагниченность

J (см. рис. 192) и магнитная индукции В (см. рис. 193) уже в довольно слабых полях растут очень быстро. Этим объясняется также увеличение ферромагнетиков до максимального значения в слабых полях (см. рис. 194). Эксперименты показали, что зависимость В от Я не является такой плавной, как показано на рис. 193, а имеет ступенчатый вид. Это свидетельствует о том, что внутри ферромагнетика домены поворачиваются по полю скачком.

При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ферромагнетики сохраняют остаточное намагничение, так как тепловое движение не в состоянии быстро дезориентировать магнитные моменты столь крупных образований, какими являются домены. Поэтому и наблюдается явление магнитного гистерезиса (рис.195). Для того чтобы ферромагнетик размагнитить, необходимо приложить коэрцитивную силу; размагничиванию способствуют также встряхивание и нагревание ферромагнетика. Точка Кюри оказывается той температурой, выше которой происходит разрушение доменной структуры.

Существование доменов в ферромагнетиках доказано экспериментально. Прямым экспериментальным методом их наблюдения является метод порошковых фигур. На тщательно отполированную поверхность ферромагнетика наносится водная суспензия мелкого ферромагнитного порошка (например, магнетита). Частицы оседают преимущественно в местах максимальной неоднородности магнитного поля, т. е. на границах между доменами. Поэтому осевший порошок очерчивает границы доменов и подобную картину можно сфотографировать под микроскопом. Линейные размеры доменов оказались равными 10 -4 —10 -2 см.

Дальнейшее развитие теории ферромагнетизма Френкелем и Гейзенбергом, а также ряд экспериментальных фактов позволили выяснить природу элементарных носителей ферромагнетизма. В настоящее время установлено, что магнитные свойства ферромагнетиков определяются спиновыми магнитными моментами электронов (прямым экспериментальным указанием этого служит опыт Эйнштейна и де

Гааза, см. § 131). Установлено также, что ферромагнитными свойствами могут обладать только кристаллические вещества, в атомах которых имеются недостроенные внутренние электронные оболочки с нескомпенсированными спинами. В подобных кристаллах могут возникать силы, которые вынуждают спиновые магнитные моменты электронов ориентироваться параллельно друг другу, что и приводит к возникновению областей спонтанного намагничения. Эти силы, называемые обменными силами, имеют квантовую природу — они обусловлены волновыми свойствами электронов.

Так как ферромагнетизм наблюдается только в кристаллах, а они обладают анизотропией (см. §70), то в монокристаллах ферромагнетиков должна иметь место анизотропия магнитных свойств (их зависимость от направления в кристалле). Действительно, опыт показывает, что при одних направлениях в кристалле его намагниченность при данном значении напряженности магнитного поля наибольшая (направление легчайшего намагничения), в других — наименьшая (направление трудного намагничения). Из рассмотрения магнитных свойств ферромагнетиков следует, что они похожи на сегнетоэлектрики (см. §91).

Существуют вещества, в которых обменные силы вызывают антипараллельную ориентацию спиновых магнитных моментов электронов. Такие тела называются антиферромагнетиками. Их существование теоретически было предсказано Л. Д. Ландау. Антиферромагнетиками являются некоторые соединения марганца (МnО, MnF2), железа (FeO, FeCl2) и многих других элементов. Для них также существует антиферромагнитная точка Кюри (точка Нееля), при которой магнитное упорядочение спиновых магнитных моментов нарушается и антиферромагнетик превращается в парамагнетик, претерпевая фазовый переход II рода (см. §75).

В последнее время большое значение приобрели полупроводниковые ферромагнетики — ферриты, химические соединения типа МеО•Fе2О3, где Me — ион двухвалентного металла (Mn, Co, Ni, Cu, Mg, Zn, Cd, Fe). Они отличаются заметными ферромагнитными свойствами и большим удельным электрическим сопротивлением (в миллиарды раз большим, чем. у металлов). Ферриты применяются для изготовления постоянных магнитов, ферритовых антенн, сердечников радиочастотных контуров, элементов оперативной памяти в вычислительной технике, для покрытия пленок в магнитофонах и видеомагнитофонах и т. д.

• Почему орбитальные магнитный и механический моменты электрона в атоме противоположно направлены?

• Что называют гиромагнитным отношением?

• Из каких магнитных моментов складывается магнитный момент атома?

• Что такое диамагнетики? парамагнетики? В чем различие их магнитных свойств?

• Что такое намагниченность? Какая величина может служить ее аналогом в электростатике?

• Запишите и объясните соотношения между магнитными проницаемостью и восприимчивостью для парамагнетика; для диамагнетика.

• Выведите связь между векторами магнитной индукции, напряженности магнитного поля и намагниченности.

•Объясните физический смысл циркуляции по произвольному замкнутому контуру векторов: 1) В; 2) Н; 3) J.

• Выведите и прокомментируйте условия для векторов В и Н на границе раздела двух магнетиков.

• Объясните петлю гистерезиса ферромагнетика. Что такое магнитострикция?

• Какие ферромагнетики являются магнитомягкими? магнитожесткими?

• Каков механизм намагничения ферромагнетиков?

• Какую температуру для ферромагнетика называют точкой Кюри?

16.1. Напряженность однородного магнитного поля в меди равна 10 А/м. Определить магнитную индукцию поля, создаваемого молекулярными токами, если диамагнитная восприимчивость меди ||=8,8•10 -8 . [1,11 пТл]

16.2. По круговому контуру радиусом 50 см, погруженному в жидкий кислород, течет ток 1,5 А. Определить намагниченность в центре этого контура, если магнитная восприимчивость жидкого кислорода 3,4•10 -3 . [5,1 мА/м]

16.3. По обмотке соленоида индуктивностью 1 мГн, находящегося в диамагнитной среде, течет ток 2 А. Соленоид имеет длину 20 см, площадь поперечного сечения 10 см 2 и 400 витков. Определить внутри соленоида: 1) магнитную индукцию; 2) намагниченность. [1)5 мТл; 2) 20 А/м]

!6.4. Алюминиевый шарик радиусом 0,5 см помещен в однородное магнитное поле (В0=0,1 Тл). Определить магнитный момент, приобретенный шариком, если магнитная восприимчивость алюминия 2,1•10 -5 . [8,75 мкА•м 2 ]

* Л. Неель (род. 1904) — французский физик.

* В. И. де Гааз (1878—1960) — нидерландский физик.

Источник

1.3. Природа ферромагнетизма

Возникновение магнитных свойств у ферромагнетиков связывается с их строением. Домены — это области самопроизвольной намагниченности, возникающие даже в отсутствии внешнего магнитного поля, в которых магнитные моменты атомов ориентированы параллельно.

Атомы или ионы приобретают магнитный момент, как правило, если они имеют нескомпенсированные спины электронов. Например, в атомах железа на внутренней 3d-электронной оболочке имеется четыре нескомпенсированных спина. Так как самопроизвольная намагниченность относится к внутриатомным явлениям, то ее природа может быть установлена только на основе квантово-механических понятий.

Согласно Я. И. Френкелю и В. Гейзенбергу, главную роль в возникновении ферромагнитного состояния играют силы обменного взаимодействия между атомами, имеющие квантовый характер и по происхождению являющиеся электростатическими.

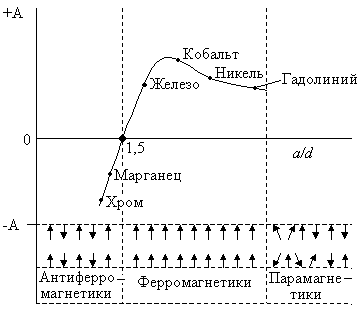

Энергия, возникающая в результате обмена электронами тождественных атомов, называют обменной энергией или интегралом обменной энергии. При положительном интеграле обменной энергии А (рис. 1.1 б), что соответствует минимуму электростатической энергии, возникает параллельная ориентация спинов. При отрицательном знаке энергетически выгоднее антипараллельное расположение спинов. Численное значение и знак интеграла А зависит от степени перекрытия электронных оболочек, т. е. зависит от расстояния между атомами. На рис. 1.1 б показано изменение интеграла обменной энергии в функции от отношения межатомного расстояния «а» к диаметру незаполненной электронной оболочки. При а/d > 1,5 происходит переход от антиферромагнитного состояния к ферромагнитному. Эта зависимость позволила обнаружить ферромагнетизм у сплавов марганца с неферромагнитными висмутом, сурьмой, серой и др.

Хотя механизм обменного взаимодействия в металлах носит более сложный характер, чем это следует из теории Френкеля-Гейзенберга, данная теория позволяет качественно объяснить причину самопроизвольной намагниченности, т.е. критерием ферромагнетизма в этом случае являются: 1) существование незаполненных внутренних электронных оболочек; 2) радиус этих оболочек должен быть мал по сравнению с расстоянием между ядрами в решетке.

1.4. Доменная структура

Каждый реальный магнитный материал разделен по всему объему на множество замкнутых областей-доменов, в каждом из которых самопроизвольная намагниченность Js однородна и направлена по одной из осей легкой намагниченности.

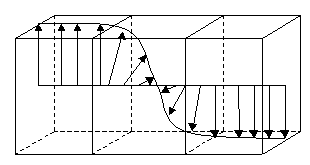

Такое состояние энергетически выгодно и кристалл в целом немагнитен, так как магнитные моменты доменов ориентированы в пространстве равновероятно. Между соседними доменами возникают граничные слои (стенки Блоха). Внутри доменных стенок вектор намагниченности плавно поворачивается (рис. 1.2 а).

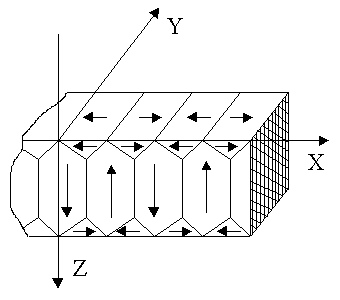

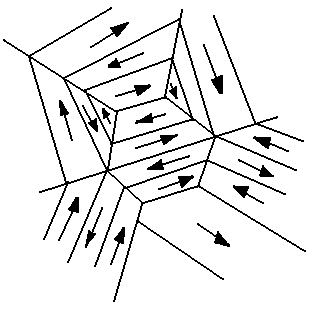

Объем доменов может колебаться в широких пределах (10 -1 -10 -6 см 3 ). Ширина границы между антипараллельными доменами для железа 13 • 10 -8 м, т. е. около 500 элементарных ячеек. Толщина границы зависит, главным образом, от соотношения энергий: обменной, магнитной анизотропии и магнитоупругой. Размеры самих доменов зависят от неметаллических включений, границ зерен, скоплений дислокаций и др. неоднородностей. Обычно домены имеют правильную форму. На рис. 1.2 б показана идеализированная доменная структура кристаллического ферромагнетика, а на рис. 1.3 доменная структура поликристалла.

В магнитных материалах, предназначенных для устройств записи и хранения информации, создаются изолированные цилиндрические магнитные домены (ЦМД).

Источник