Химизм фотосинтеза

Фотосинтез — это сложный многоступенчатый окислительно-восстановительный процесс, в котором происходит восстановление углекислого газа до уровня углеводов и окисление воды до кислорода. Фотосинтез включает как световые, так и темповые реакции. Был проведен ряд экспериментов, доказывающих, что в процессе фотосинтеза происходят реакции, не требующие света (темновые). 1. Фотосинтез ускоряется с повышением температуры. Отсюда прямо следует, что какие-то этапы этого процесса непосредственно не связаны с использованием энергии света. Особенно резко зависимость фотосинтеза от температуры проявляется при высоких интенсивностях света. По-видимому, в этом случае скорость фотосинтеза лимитируется именно темповыми реакциями. 2. Эффективность использования энергии света в процессе фотосинтеза оказалась выше при прерывистом освещении. Для более эффективного использования энергии света длительность темповых промежутков должна значительно превышать длительность световых.

Удалось непосредственно измерить продолжительность световых и темповых реакций фотосинтеза. Оказалось, что скорость световой реакции составляет 10 -5 с и не зависит от температуры, тогда как скорость темновой значительно меньше и в зависимости от температуры изменяется от 4Х10 -1 до 4Х10 -2 с.

Происхождение кислорода при фотосинтезе

Большое значение для раскрытия вопроса о сущности реакций при фотосинтезе имело изучение особенностей бактериального фотосинтеза.

Окрашенные бактерии содержат пигменты, относящиеся к группе хлорофиллов, а именно бактериохлорофиллы, и синтезируют органическое вещество из неорганических соединений при участии энергии света. Однако этот процесс не сопровождается выделением кислорода. Это связано с тем, что в качестве источника водорода бактерии используют не воду, а сероводород или другие соединения. Такой тип ассимиляции СО2 получил название бактериального фотосинтеза или фоторедукции. Наиболее распространены содержащие пигменты серные бактерии. У бактерий (фотолитотрофные бактерии) ассимиляция СО2 сопровождается разложением сероводорода с выделением серы:

где формула [СН2О] означает, что один атом углерода восстановлен

Есть несерные окрашенные бактерии, которые в качестве источника водорода используют различные органические соединения (фотоорганотрофные микроорганизмы). Во всех случаях происходит восстановление СО2 за счет водорода какого-либо другого соединения. Очевидно, что при фотосинтезе происходит сходный процесс, а именно разложение воды и присоединение водорода к СО2. При этом кислород выделяется. Таким образом: 1. В процессе фотосинтеза разлагается вода и выделяется кислород. 2. Источником кислорода воздуха является процесс фотосинтеза.

Поскольку весь кислород фотосинтеза выделяется из воды, общее уравнение фотосинтеза принимает следующий вид:

Вода в правой части уравнения не подлежит сокращению, поскольку ее кислород имеет иной изотопный состав (из СО2).

В последнее время точными опытами установлено, что изотопный состав кислорода, выделяемого в процессе фотосинтеза, несколько отличается от изотопною состава кислорода воды. Исследования, проведенные с использованием меченого кислорода, позволили выяснить, что вода в хлоропластах неоднородна и состоит из двух компонентов: воды, поступающей из внешней среды, и воды, которая образовалась в процессе самого фотосинтеза. Кислород этой (биосинтетической) воды более тяжелый. В процессе фотосинтеза разлагаются оба типа воды для образования этого, более тяжелого кислорода на каждые 10 молекул обычной воды должна разлагаться (окисляться) одна молекула биосинтетической воды. Таким образом, даже изолированные хлоропласты на свету в присутствии какого-либо легко восстанавливающегося вещества (акцептора водорода) окисляют воду, при этом кислород выделяется

Источник

Фотосинтез

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища) — организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος — иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

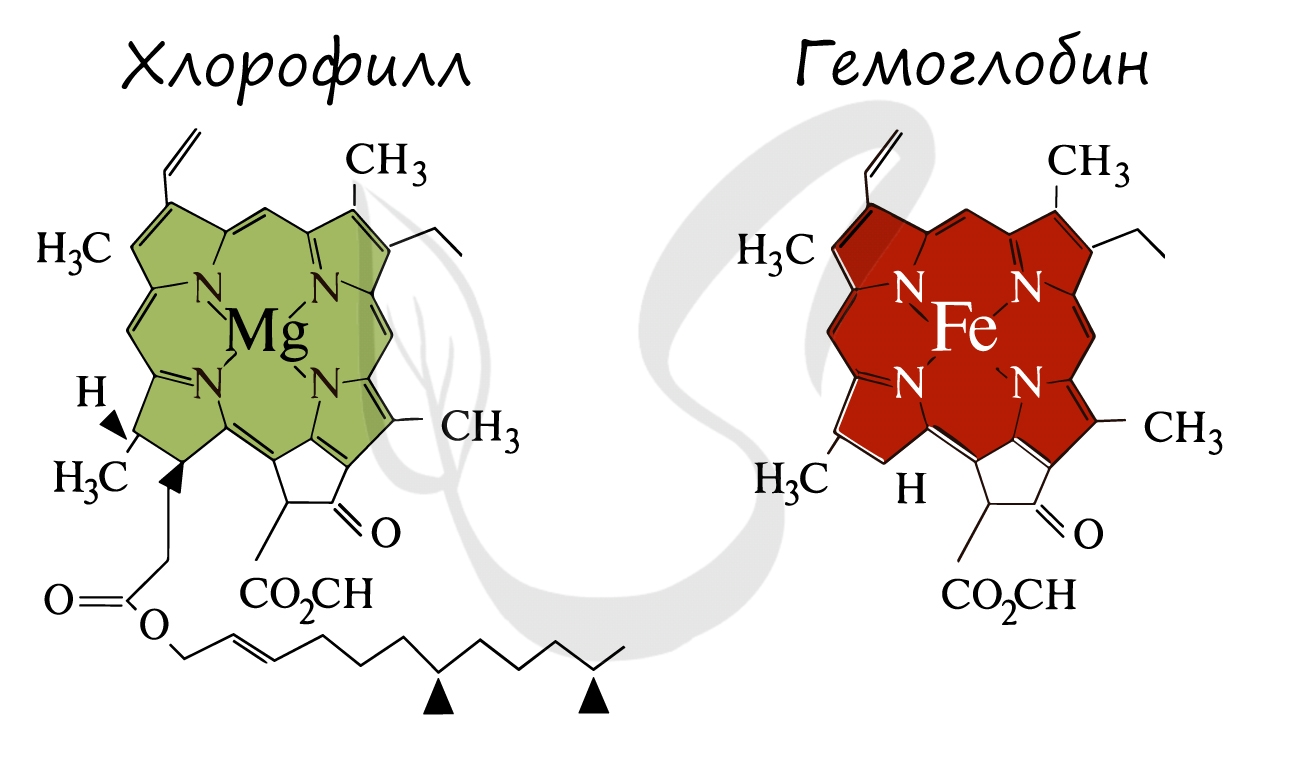

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

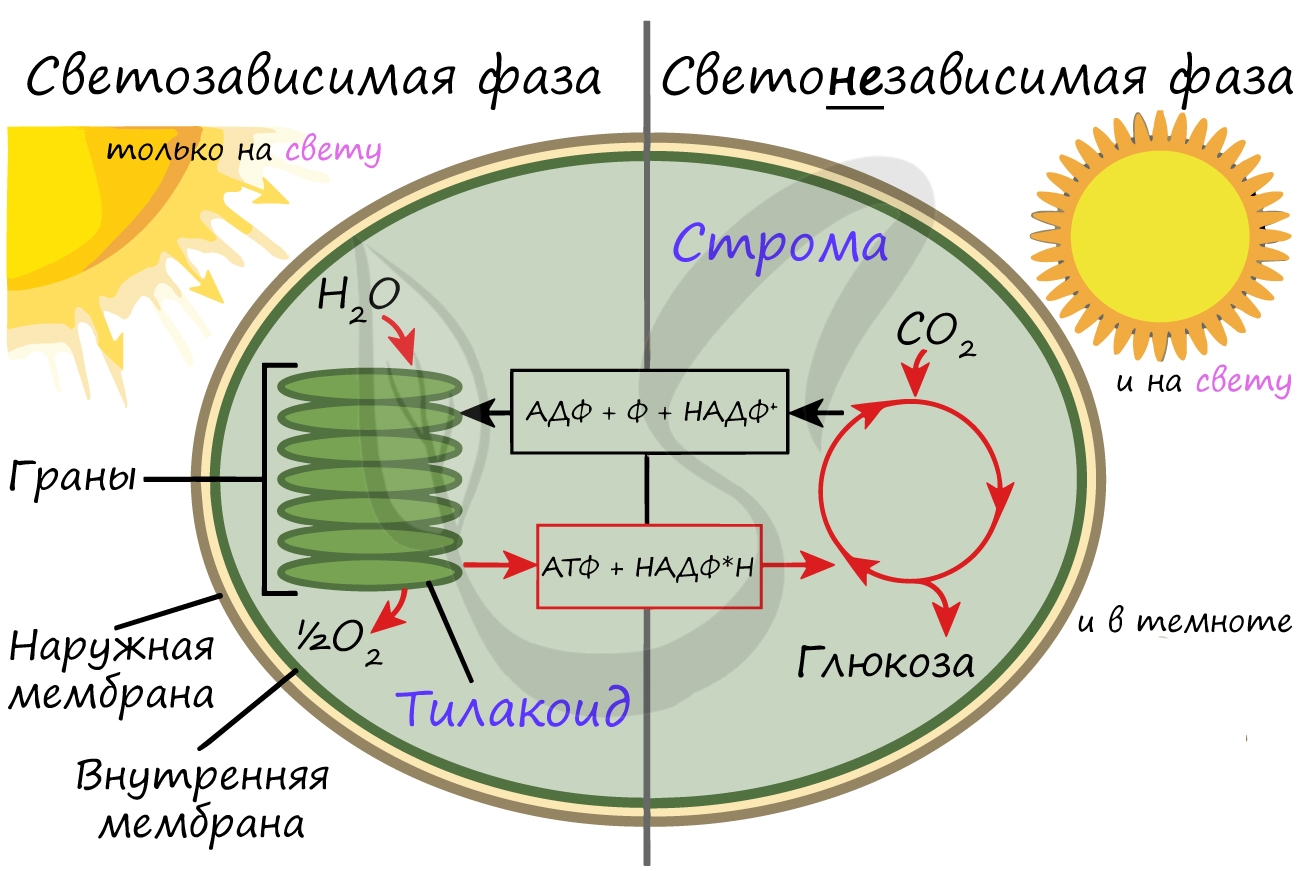

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

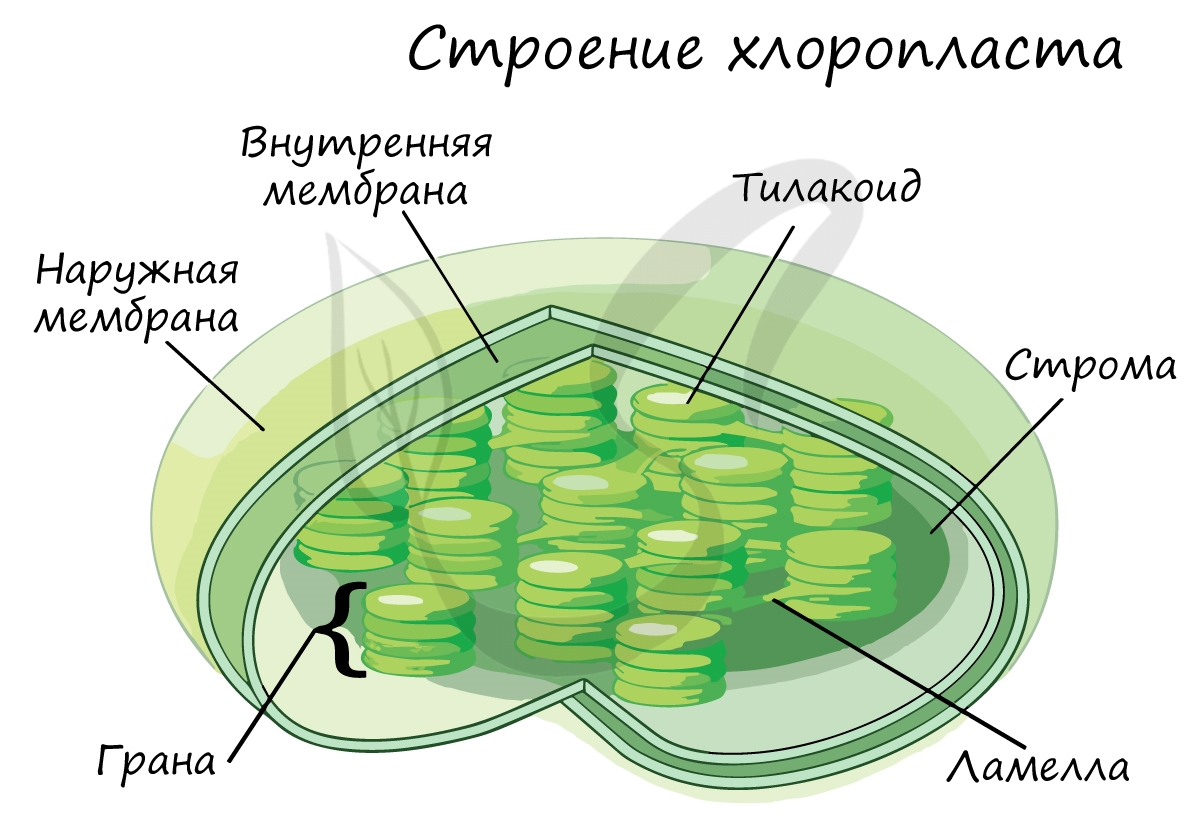

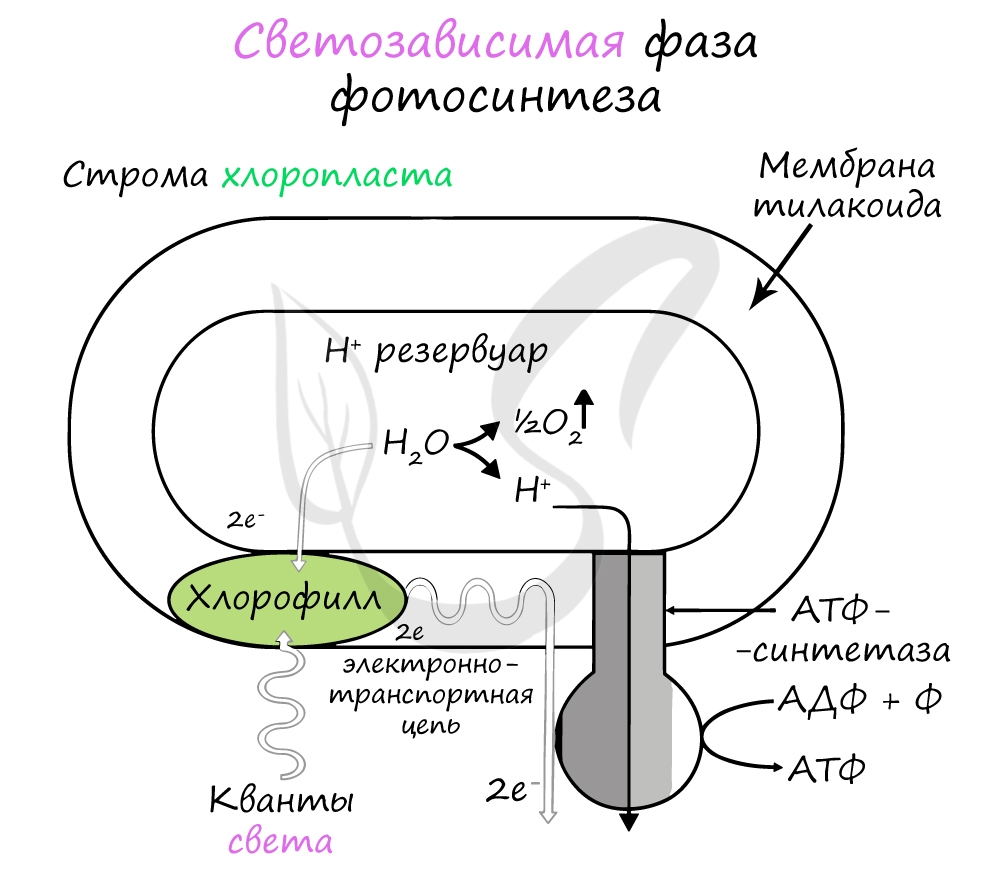

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма — НАДФ + превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

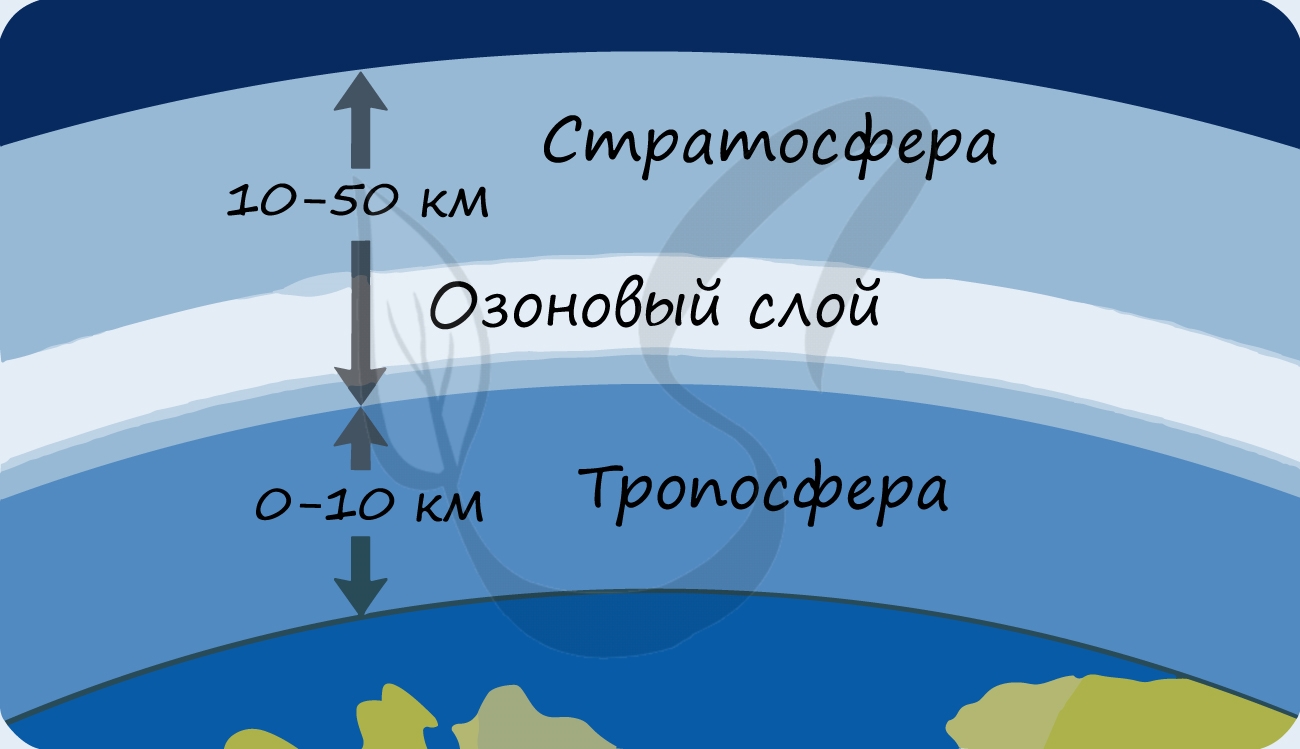

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

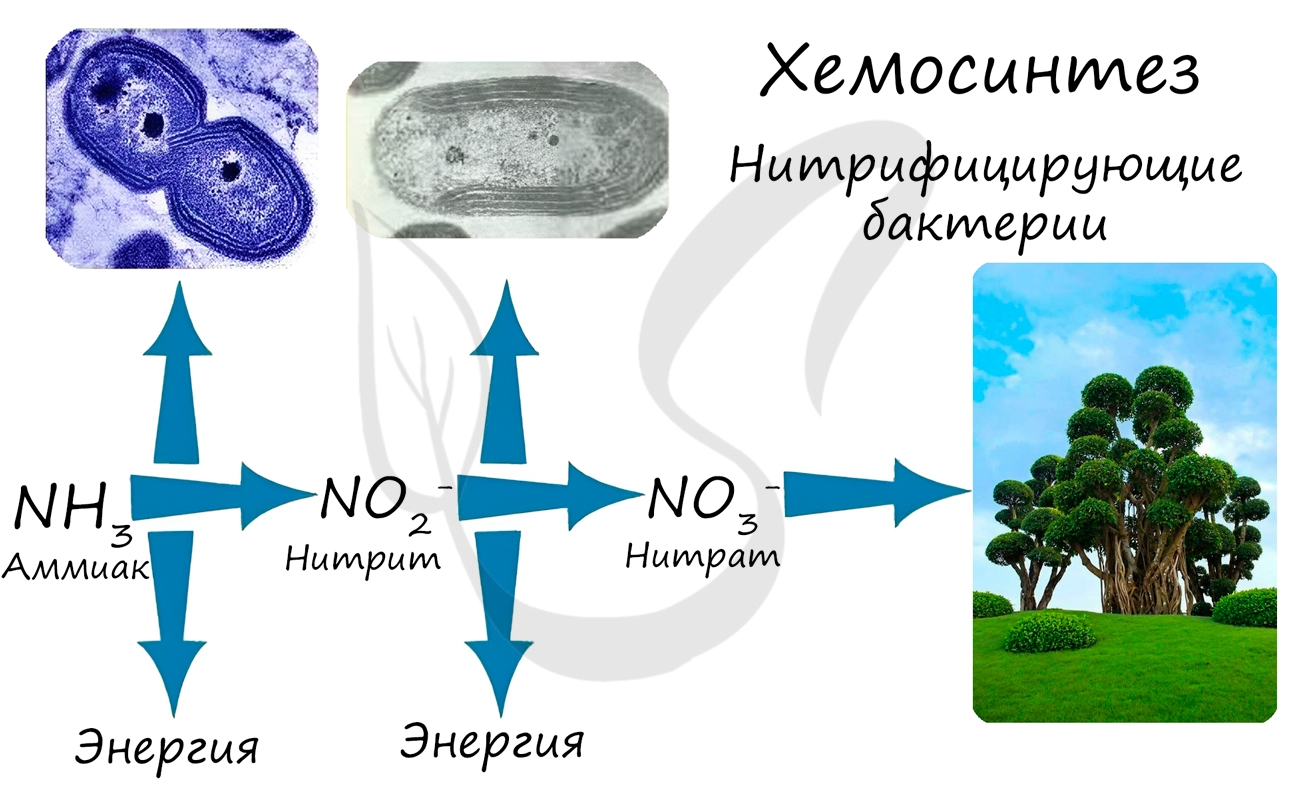

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S +4 O3) 2- —> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии — окисляют Fe +2 —>Fe +3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H +1 2O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник