Экономические законы, их объективный характер

Становление, развитие и смена способов производства подчиняются действию определенных экономических законов. Законы экономического развития представляют собой внутренние необходимые повторяющиеся связи между различными процессами и явлениями экономической жизни общества. Они отражают сущностные зависимости, присущие совокупностям экономических отношений.

Законы, являющиеся предметом изучения политической экономии, подразделяются на всеобщие, общие и специфические. Всеобщие экономические законы действуют во всех без исключения способах производства. К ним относятся: закон об определяющей роли производительных сил в системе общественного производства, закон о единстве производительных сил и производственных отношений, закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, закон экономии времени, закон возвышения потребностей и др.

Общие экономические законы действуют не во всех, а в нескольких способах производства. К ним относятся, прежде всего, законы товарного производства, например, закон стоимости, закон спроса, закон предложения, закон конкуренции и т. д. Наконец, выделяются специфические экономические законы, действие которых присуще только одному определенному способу производства, например, экономические законы капитализма.

Коренная черта экономических законов – это их объективный характер, они возникают и действуют на базе определенных экономических условий жизни общества, независимо от воли и сознания людей. Поэтому люди, общество, не могут произвольно отменять или по своему усмотрению создавать новые экономические законы. Если, например, в стране выпущено большее количество бумажных денег, чем требуется согласно закону денежного обращения, то лишнее количество бумажных денежных знаков либо уходит из сферы обращения, либо происходит обесценивание денежной единицы, т. е. рост цен на товары и услуги.

Независимость действия экономических законов от воли и желания людей сближает их с действием законов природы. Другой общей чертой, присущей экономическим законам и законам естествознания, является их познаваемость и возможность на этой основе их использования в общественной практике. Стало быть, объективный характер экономических законов, их независимость от общественного сознания, не только не исключают, но и предполагают возможность их использования в интересах людей, общества. Люди не бессильны перед экономическими законами, как и перед законами природы. Напротив, они могут открыть, изучить эти законы и научиться применять их в своей практической деятельности. И чем глубже и всестороннее люди познают экономические законы, тем более умело и эффективно они могут хозяйствовать в соответствии с действием этих законов.

Вместе с тем, есть и существенное отличие экономических законов от природных. Оно заключается в том, что законы природы действуют и вне человеческого общества, тогда как законы экономического развития функционируют только в его пределах. Этим определяется и значение той области науки, которая занимается изучением характера и механизма действия экономических законов. Такой областью знания, предметом которой является изучение производственных, т. е. общественно-экономических отношений и присущих им законов экономического развития, является экономическая теория, прежде всего политическая экономия. 1

Источник

4. Экономические категории и законы. Их объективный характер.

В процессе научного познания предмета экономической теории формируются экономические категории, представляющие собой теоретические выражения, абстракции реальной экономической действительности. Они имеют объективный характер, так как обобщенно отражают сущность явлений объективной реальности, являющихся выражением данных производственных отношений.

Каждая экономическая категория — это научной понятие, которое отвлеченно характеризует сущность какого-либо экономического явления. К числу таких категорий относятся: капитал, цена, прибыль, стоимость, заработная плата и многие другие.

С помощью экономических категорий обеспечивается все более глубокое проникновение в сущность явлений экономической жизни — познание экономических законов. Этот процесс считается высшей ступенью познания предмета экономической теории при диалектико-материалистической методологии.

Экономические законы — это законы развития производственных отношений. Они представляют собой внутренние, существенные, необходимые причинно-следственные связи в экономических процессах и явлениях.

Экономические законы как и законы природы имеют объективный характер, выражающий не зависящие от воли и сознания людей взаимосвязи и отношения. Они порождаются производственными отношениями и действуют через них до тех пор, пока последние существуют.

Объективный характер экономических законов объединяет их с законами природы. Но вместе с тем, между ними имеются существенные различия: 1) Законы природы — вечные, экономические законы имеют исторический характер; 2) открытие и применение законов природы происходит сравнительно гладко, а экономических законов — при сильном противодействии со стороны консервативных сил общества.

В зависимости от исторической устойчивости выделяют специфические, особенные и общие экономические законы.

Специфические — это законы развития конкретных, исторически определенных форм производственных отношений (например, экономические законы производства, распределения, обмена и потребления при капитализме).

Особенные — это законы, свойственные для нескольких эпох (например, закон стоимости).

Общие — это законы, действующие во всех без исключения исторических эпохах. Они выражают поступательный процесс развития общественного производства (например, закон повышения производительности труда, закон возвышения потребностей).

Экономические законы действуют в совокупности, образуют систему законов развития общества. В этой системе все законы находятся во взаимодействии и в определенной субординации. Среди них действуют системообразующие законы, определяющие направленность, характер и меру поступательного развития общества.

Направленность развития экономики определяется действием основного экономического закона того или иного способа производства, мера поступательного развития определяется законом экономии времени. Характер развития экономики определяется типом производственных отношений, в основе которых лежат отношения собственности. Развитие производства может быть только на основе познания требований законов и реализации их с учетом субординации и взаимозависимости в единой системе.

Использование экономических законов в практике хозяйствования предполагает действия людей, возникающих под влиянием экономических стимулов, заинтересованности, интересов и материальных, духовных и культурных потребностей.

В курсе “экономикс” экономические законы применяются, чтобы описать, объяснить, обобщить исследуемые факты, под которыми подразумеваются данные о реальном поведении индивидов и институтов в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Факты эти, разумеется, постоянно изменяются, в силу чего не могут не изменяться теории и принципы.

«История экономических идей — пишут К. Макконнелл и С. Брю, — изобилует некогда верными обобщениями экономического поведения, которые устаревали с изменением хода событий” 7 .

Понятия «принципы» и «теории» отождествляются с понятиями «законы” и модели (все термины по существу, означают одно и то же, а именно обобщение или констатацию закономерностей в экономическом поведении индивидов и институтов. 8

При этом отдается предпочтение все же понятию «модель», т.к. понятие «экономический закон» считается может ввести в заблуждение, ибо оно предполагает высокую степень точности, всеобщности применения и даже нравственной справедливости. То же относится и к понятию «теория», которое ассоциируется с бесплодными умствованиями и фантастическими представлениями кабинетных ученых, оторванных от фактов и реальностей внешнего мира. Потому и предпочтительна “модель”, что это упрощенная картина реальности, абстрактное обобщение того, каково действительное поведение соответствующих статистических данных 9 .

1Маршалл А. Принципы политической экономии. — Т.1. — М., 1983. — с.69

2Критика антимарксистских теорий в курсе политической экономии./под ред. В.С.Афанасьева. — М., Мысль, 1983, с.32.

3Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М., 1992, с.18

4Самуэльсон П. Экономика. — М. — Прогресс. — 1964. — с.35

6Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М., 1992, с.18

7Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М., 1992, с.18

Лекция 1 Printed by Brain, GLUK Software

Источник

5 Экономические законы развития общества, и их объективный характер. Отличие от естественных законов. Виды экономических законов, их познание и использование.

Экономический закон— объективный закон развития общества, отражающий производственные отношения людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ или услуг. Этот закон выражается в том, что человеческие потребности являются неограниченными, а блага являются ограниченными.

Основные экономические законы:

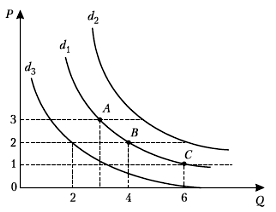

Закон спроса— величина (объём) спроса уменьшается по мере увеличения цены товара.

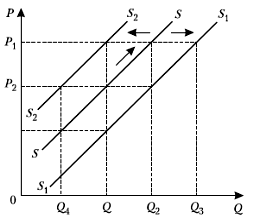

Закон предложения— при прочих неизменных факторах величина (объём) предложения увеличивается по мере увеличения цены на товар.

Закон общего макроэкономического равновесия

Макроэкономическое равновесие – это такое состояния национальной экономики, когда использование ограниченных производственных ресурсов для создания товаров и услуг и их распределение между различными членами общества сбалансированы. Т. е. существует совокупная пропорциональность между:

— ресурсами и их использованием;

— факторами производства и результатами их использования;

— совокупным производством и совокупным потреблением;

— совокупным предложением и совокупным спросом;

— материально-вещественными и финансовыми потоками.

Закон конкуренции — закон, состоящий в том, что каждый товаропроизводитель и другие участники рынка стремятся получить наиболее выгодные условия производства и сбыта продукции (работ и услуг), а также пользования капиталом.

Закон стоимости – закон, который используется при определении стоимости товара на основе общественно необходимых затрат труда на его производство.

Законы денежного обращения, Законы экономического роста, Закон накопления.

Объективность экономических законов означает, что они возникают и существуют независимо от воли и сознания людей Экономическая наука классифицирует законы: специфические и общеэкономические.

Специфические – это зак. развития конкретно исторических форм хозяйствования.

Общие – это законы, свойственные всем историческим эпохам, они связывают их в единый исторический процесс поступат-го развития (спроса, предложения, конкуренции).

Отличие от естественных законов:

-явл законами эк.деятельности людей и вне ее не существуют

-исторически приходящий хар-р

-открытию и использованию их людьми противодействуют силы общества, которые уходят с исторической арены

-дейст-т вне зав-ти от чел-го общ-ва

-открытие и использование происходит относительно спокойно, не вызыв-я соц-экономических противоречий в обществе.

Познаниеэкономических законов включает:

раскрытие внутреннего содержания каждого из законов и его значения в экономическом развитии; изучение материальных предпосылок и экономических условий действия законов и взаимодействия их в системе экономических законов; выделение специфических форм проявления закона в определённых социально-экономических условиях; выявление требований данных экономических закона как в их общем виде, так и применительно к определённым конкретно-историческим условиям; выделение тех объективных тенденций экономического развития, которые приводят к отмиранию или модификации данного экономического закона.

Эффективное использование: анализ состояния экономики и объективных тенденций её развития на данном этапе; выработку научно обоснованного представления о желаемых результатах экономического развития, соразмеренного как с ресурсами и возможностями общества, так и с его развивающимися потребностями; определение характера действия тех или иных общественных сил, путей и форм объединения, сочетания их деятельности, направленной на достижение намеченных результатов в соответствии с требованиями системы экономических законов.

Источник