Природа рентгеновских лучей

Лучи, которые сейчас называют рентгеновскими, были открыты 7 ноября 1895 г. физиком В. К. Рентгеном. Официальной те датой открытия этих лучей считается 28 декабря 1895 г., когда Рентген, после изучения открытых им Х-лучей, опубликовал первое сообщение об их свойствах.

Эти Х-лучи стали называть рентгеновскими с 23 января 1896 года, когда В. К. Рентген сделал публичный доклад об Х-лучах на заседании физико-медицинского общества. На этом заседании было единогласно принято решение назвать Х-лучи рентгеновскими.

Природа Рентгеновских лучей оставалась мало исследованной в течение 17 лет со дня их открытия В. К. Рентгеном, хотя вскоре после открытия этих лучей сам ученый и целый ряд других исследователей отмечали сходство их с видимыми лучами.

Сходство подтверждалось прямолинейностью распространения, отсутствием отклонения их в электрическом и магнитном полях. Но, с другой стороны, не удалось обнаружить ни явления преломления призмой, ни отражения от зеркал и целого ряда других свойств, характерных для видимого света, имеющего волновую природу.

И только в 1912 году первоначально нашему соотечественнику знаменитому русскому физику А. И. Лебедеву, а затем немецкому физику Лауэ удалось доказать, что рентгеновские лучи имеют ту же природу, что и лучи видимого света, т. е. являются электромагнитными волнами. Таким образом, рентгеновские лучи по своей природе одинаковы с радиоволнами, инфракрасными лучами, лучами видимого света и ультрафиолетовыми лучами.

Разница между этими лучами только в том, что они имеют разную длину волны электромагнитных колебаний. Среди перечисленных выше рентгеновы лучи имеют очень малую длину волны. Поэтому они требовали особых условий производства опыта для выявления преломления или отражения.

Длину волны рентгеновских лучей измеряют очень маленькой единицей, называемой «ангстрем» (1Å=10–8 см, то есть равен сто миллионной доле сантиметра). Практически в диагностических аппаратах получаются лучи с длиной волны 0,1–0,8 Å.

Свойства рентгеновских лучей

Рентгеновские лучи проходят через непрозрачные тела и предметы, такие как, например, бумага, материя, дерево, ткани человеческого и животного организма и даже через определенной толщины металлы. Причем, чем короче длина волны излучения, тем легче они проходят через перечисленные тела и предметы.

В свою очередь, при прохождении этих лучей через тела и предметы с различной плотностью они частично поглощаются. Плотные тела поглощают рентгеновские лучи более интенсивно, чем тела малой плотности.

Рентгеновские лучи обладают способностью возбуждать видимое свечение некоторых химических веществ. Например: кристаллы платино-цианистого бария при попадании на них рентгеновских лучей начинают светиться ярким зеленовато-желтоватым светом. Свечение продолжается только в момент воздействия рентгеновских лучей и сразу же прекращается с прекращением облучения. Платино-цианистый барий, таким образом, от действия рентгеновских лучей флюоресцирует. (Это явление послужило причиной открытия рентгеновских лучей.)

Вольфрамовокислый кальций при освещении рентгеновскими лучами также светится, но уже голубым светом, причем свечение этой соли продолжается некоторое время и после прекращения облучения, т. о. фосфоресцирует.

Свойство вызывать флюоресценцию используется для производства просвечивания при помощи рентгеновых лучей. Свойство же вызывать у некоторых веществ фосфоресценцию используется для производства рентгеновских снимков.

Рентгеновские лучи также обладают способностью действовать на светочувствительный слой фотопластинок и пленок подобно видимому свету, вызывая разложение бромистого серебра. Иными словами, эти лучи обладают фото-химическим действием. Это обстоятельство дает возможность производить при помощи рентгеновских лучей снимки с различных участков тела у человека и животных.

Рентгеновские лучи обладают биологическим действием на организм. Проходя через определенный участок тела, они производят в тканях и клетках соответствующие изменения в зависимости от вида ткани и количества поглощенных ими лучей, т. е. дозы.

Это свойство используется для лечения целого ряда заболеваний человека и животных. При воздействии больших доз рентгеновских лучей в организме получается целый ряд функциональных и морфологических изменений, и возникает специфическое заболевание — лучевая болезнь .

Рентгеновские лучи, кроме того, обладают способностью ионизировать воздух, т. е. расщеплять составные части воздуха на отдельные, электрически заряженные частицы.

В результате этого воздух становится электропроводником. Это свойство используется для определения количества рентгеновских лучей, излучаемых рентгеновской трубкой за единицу времени при помощи специальных приборов — дозиметров.

Знание дозы излучения рентгеновской трубкой важно, когда производится рентгенотерапия. Без знания дозы излучения трубки при соответствующей жесткости нельзя проводить лечение лучами рентгена, так как легко можно вместо улучшения ухудшить весь процесс болезни. Неправильное использование рентгеновских лучей для лечения может погубить здоровые ткани и даже вызвать серьезные нарушения во всем организме.

Источник

II. Рентгеновские лучи и их свойства.

Рентгеновские лучи были открыты в 1895 году немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном. В иностранной (англоязычной литературе) их часто называют Х-лучами (Х-ray).

Рентгеновские лучи — это электромагнитные волны с очень короткой длиной волны, отсюда их основное свойство — большая проникающая способность. Они способны проходить не только через тело человека, но и через другие объекты (например, могут пройти через стены и т.д.). Поэтому нужна защита (стены в рентген-кабинетах делают из материалов, не пропускающих рентгеновские лучи, т.е. хорошо их поглощающих). Вы знаете, что к электромагнитным волнам, помимо рентгеновских лучей, относится видимый свет, ультрафиолетовые, инфракрасные лучи, гамма-лучи, радиоволны. Все они отличаются друг от друга длиной волны. Чем короче длина волны, тем больше проникающая способность (жестче излучение). Видимый свет не может пройти через тело человека, т.к. у него большая длина волны.

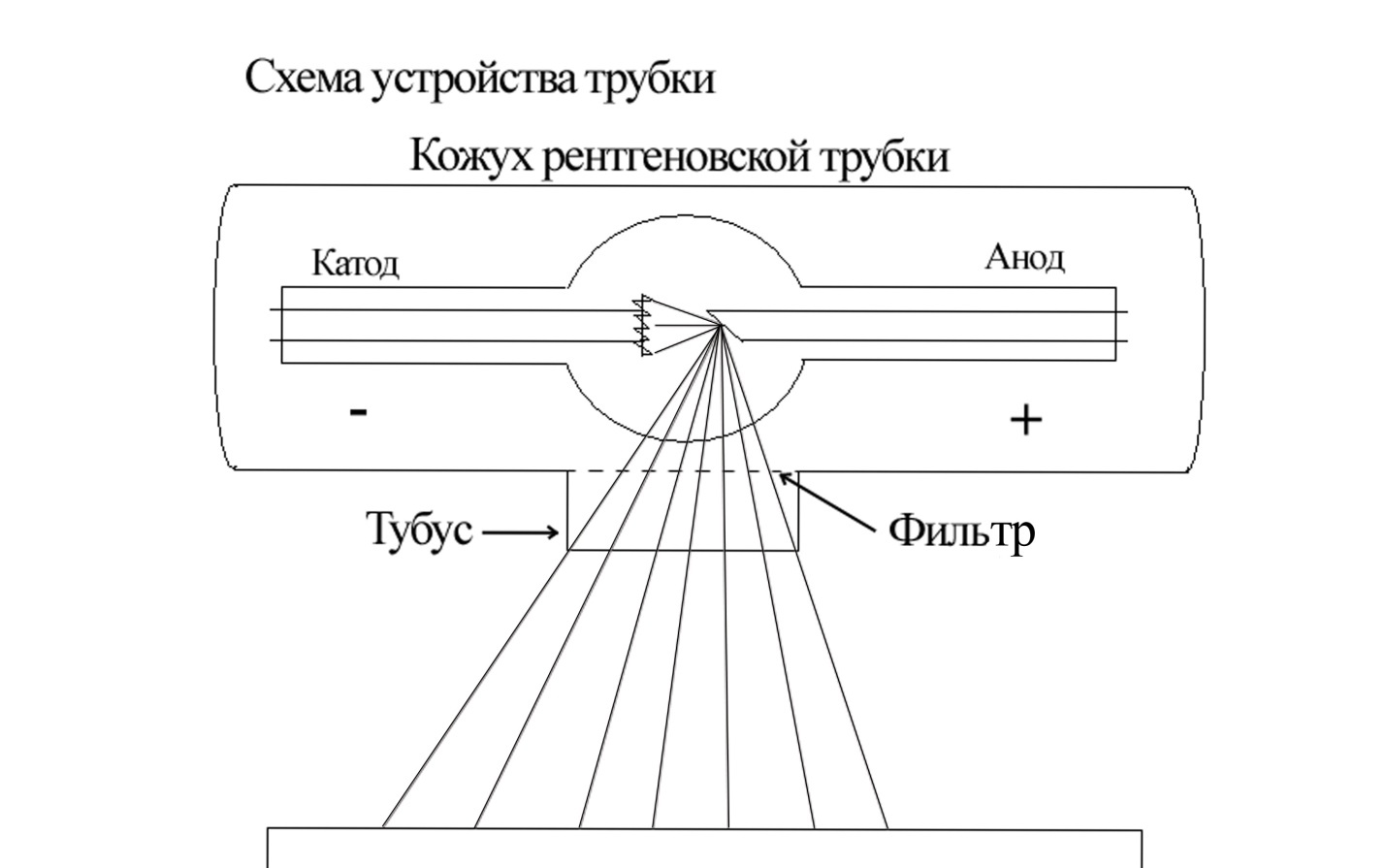

III. Рентгеновская трубка и получение рентгеновских лучей.

Рентгеновские лучи получаются в рентгеновской трубке. Рентгеновская трубка представляет собой стеклянный баллон, внутри которого вакуум. Имеются 2 электрода — катод и анод. Катод — тонкая вольфрамовая спираль. Анод в старых трубках представлял собой тяжелый медный стержень, со скошенной поверхностью, обращенной к катоду. На скошенной поверхности анода впаивалась пластинка из тугоплавкого металла — зеркало анода (анод при работе сильно разогревается). В центре зеркала находится фокус рентгеновской трубки — это место, где образуются рентгеновские лучи. Чем меньше величина фокуса, тем более четким получаются контуры снимаемого объекта. Малым фокусом считается 1×1 мм, и даже меньше.

В современных рентген-аппаратах электроды производят из тугоплавких металлов. Обычно применяются трубки с вращающимся анодом. Во время работы анод вращается с помощью специального устройства, и электроны, летящие с катода, попадают на оптический фокус. Из-за вращения анода положение оптического фокуса все время меняется, поэтому такие трубки более выносливые, долго не изнашиваются.

Источником питания рентгеновских аппаратов является электрическая сеть напряжением 220В. На пульте управления видны (задаются) основные технические условия, которые нужно выбрать для снимков различных органов: сила тока в миллиамперах, напряжение в киловольтах, выдержка (время включения тока высокого напряжения) 0,12-4 сек.

Как получают рентгеновские лучи? Вначале нагревают нить катода. Для этого с помощью понижающего трансформатора напряжение на трубке снижают с 220 до 12-15В. Нить катода нагревается, электроны в ней начинают двигаться быстрее, часть электронов выходит за пределы нити и вокруг нее образуется облако свободных электронов. После этого включается ток высокого напряжения, который получается с помощью повышающего трансформатора. В диагностических рентген-аппаратах применяется ток высокого напряжения от 40 до 125 КВ (1КВ=1000В). Чем выше напряжения на трубке, тем короче длина волны. При включении высокого напряжения получается большая разность потенциалов на полюсах трубки, электроны «отрываются» от катода и с большой скоростью устремляются на анод (трубка — простейший ускоритель заряженных частиц). Благодаря специальным устройствам электроны не разлетаются в стороны, а попадают практически в одну точку анода — фокус (фокусное пятно) и тормозятся в электрическом поле атомов анода. При торможении электронов возникают электромагнитные волны, т.е. рентгеновские лучи. Благодаря специальному устройству (в старых трубках — скошенности анода) рентгеновские лучи направляются на больного в виде расходящегося пучка лучей, «конуса». Конечно, не все электроны попадают в фокус, могут возникать и афокальные лучи, но практического значения они не имеют. Хотя лучи направлены на больного, все равно какое-то количество лучей идет во все стороны (прямолинейный ход лучей во все стороны — общее свойство всех электромагнитных волн). Для того чтобы рентгеновские лучи не попадали в окружающую трубку пространство (для защиты), трубка помещается в защитный кожух, который не пропускает рентгеновские лучи. В кожухе имеется выходное окно, через которое лучи и идут на больного. Вокруг окна помещается тубус, он ограничивает величину пучка лучей (тоже защита). Между кожухом и трубкой наливается специальное техническое масло, для охлаждения трубки (при работе она сильно нагревается). Хотя в современных трубках электроды изготавливаются из тугоплавких металлов, все равно трубку необходимо охлаждать, иначе она «сгорит», выйдет из строя. В практической работе применяются различные виды охлаждения: водяное, воздушное, масляное; сейчас в основном масляное (специальное техническое масло). В некоторых аппаратах масло охлаждается проточной водой и аппарат не включить, если в водопроводе нет воды.

Аппараты питаются от обычной электрической сети переменного тока, напряжение и полярность которой все время меняется, поэтому на электродах трубки то «+» то «-». Считается, что ток идет от «-»к «+», поэтому, когда на катоде трубки «-», то образуются рентгеновские лучи, а когда «+» — лучей нет. Т.е. фактически используется одна полуволна переменного тока. Чтобы использовать обе полуволны, в рентгеновских аппаратах есть приборы — выпрямители тока. Чаще всего это кенотроны, по устройству и внешнему виду они похожи на рентгеновскую трубку. Берутся пары кенотронов (чаще 4) и подключаются к трубке по вентильной схеме, благодаря чему в обе полуволны переменного тока на катоде трубки будет «-». Другими словами в трубке используется выпрямленный ток. В рентгеновской трубке получается 2 вида рентгеновского излучения — тормозное и характеристическое. Последнее в работе врача — рентгенолога не имеет практического значения и используется в основном в технике — рентгеновский спектральный анализ, т.е. с помощью рентгеновских лучей распознается вид металла. Дело в том, что длина волны характеристического излучения зависит только от материала, из которого сделан анод. Для каждого металла характерна своя длина волны, присущая только ему. Рентгенологи в своей работе имеют дело с тормозными лучами. Длина волны тормозных лучей, а значит, и их проникающая способность зависит от величины напряжения, подаваемого на трубку. Чем выше напряжение, чем короче длина волны рентгеновских лучей, тем больше их проникающая способность. Поэтому мы сами произвольно можем менять длину волны лучей, меняя напряжение на трубке. Это очень важно, т.к. мы сами при работе трубки подбираем технические условия съемки для каждого человека (люди разного возраста, разной конституции и т.д.), для каждого органа.

Лучи с большой проникающей способностью называются жесткими, с малой — мягкими. Мягкие лучи более вредны для человека, т.к. из-за низкой проникающей способности поглощаются тканями человека, нанося вред, и не доходят до пленки, на которой делаем снимок. Очень важно, что пучок рентгеновских лучей, идущих из трубки, неоднороден по своему составу, есть в нем и мягкие и жесткие лучи. Чем выше напряжение, тем больше жестких лучей. Неоднородность — плохое свойство рентгеновских лучей. Для того чтобы сделать пучок лучей более однородным применяются фильтры. Это также элемент защиты. На месте выхода рентгеновских лучей из трубки помещается металлическая пластина из алюминия (в разных трубках толщина варьирует от 1 до 3 мм). Алюминий поглощает мягкие лучи, и они не доходят до больного, пучок лучей делается более однородным. Без фильтров работать нельзя!

Источник