Структурные связи в грунтах

Связи между частицами в грунте называются структурными связями. По своей природе они очень различны. Из-за высокой прочности самих частиц грунта именно связи между ними определяют прочность и деформируемость грунтов. Некоторые типы связей легко разрушаются при различных воздействиях (увлажнение, вибрация).

По характеру структурных связей нескальные грунты разделяются на связные и несвязные (сыпучие). К связным относятся глинистые грунты, к несвязным – крупнообломочные и песчаные.

Различают следующие типы структурных связей в грунтах:

1 – водно-коллоидные (коагуляционные и конденсационные) – вязкопластичные, мягкие, обратимые. Они возникают в результате действия электромолекулярных сил между минеральными частицами и пленками воды. Величина этих сил зависит от толщины пленок воды. Чем тоньше пленки, т.е. чем меньше влажность грунта, тем эти связи больше, так как уменьшение толщины пленки увеличивает молекулярное притяжение диполей связанной воды. При увеличении влажности грунта водно-коллоидные связи быстро уменьшаются. Эти связи обусловливают связность глинистых грунтов.

2 – кристаллизационные связи – хрупкие, жесткие, необратимые – водостойкие и неводостойкие. Возникают под действием сил химического взаимодействия, образуя в точках контакта частиц поликристаллические соединения, очень прочные, но хрупкие и не восстанавливающиеся при разрушении.

Наличие структурных связей в грунте придает ему определенную прочность, называемую структурной прочностью (pstr), позволяющую скелету грунта выдерживать некоторую нагрузку до начала разрушения его каркаса.

Структурная прочность грунтов и устойчивость структурных связей в них к внешним воздействиям определяют деформационно-прочностные свойства грунтов и их работу как оснований сооружений.

Показатели физического состояния грунтов

Для определения физических свойств грунтов необходимо, прежде всего, знать три простейших показателя, определяемых экспериментально по образцам грунта ненарушенной структуры. Это плотность грунта естественной структуры (); плотность твердых частиц грунта (s); природная влажность грунта (w). Эти показатели называют определяемыми.

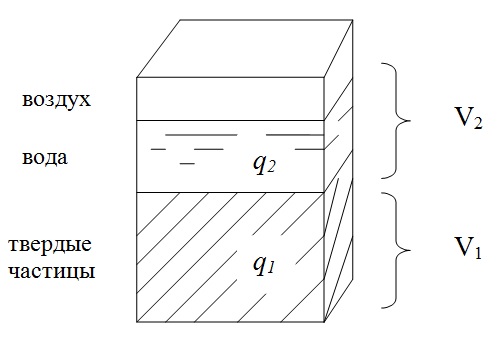

Выделим из грунта образец объемом V = 1 см 3 и мысленно разделим его на две части: одну, занятую твердыми частицами, объемом V1, и другую, занятую порами, заполненными частично водой и частично воздухом, объемом V2 (рис. 1.3). Массу твердых частиц обозначим q1, массу воды – q2. Массой воздуха можно пренебречь.

Рис. 1.3. Схема составных частей образца грунта

Плотность грунта естественной структуры

Плотность грунта – это отношение массы грунта вместе с водой в порах к занимаемому этим грунтом объему вместе с порами:

Единица измерения плотности грунта – г/см 3 . Плотность природных грунтов изменяется в пределах 1,5…2,2 г/см 3 .

При расчетах нагрузок на сооружения и напряжений от собственного веса грунта используется не плотность, а удельный вес. Удельный вес грунта определяется умножением плотности грунта на ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с 2 , в практике расчетов обычно принимается g = 10 м/с 2 ):

Единица измерения удельного веса грунта – кН/м 3 .

Источник

Структурные связи и строение грунтов

В дисперсных материалах, к которым принадлежат глинистые грунты, представляющие сложнейшие минерально-дисперсные образования, прочностные свойства зависят не столько от прочности (очень большой) отдельных минеральных зерен, сколько от структурных особенностей глинистых грунтов, среди которых одно из важных мест занимают структурные связи между отдельными минеральными частицами и их агрегатами.

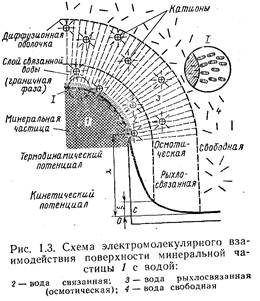

Природа этих связей весьма сложна и определяется комплексом действующих в грунте внешних и внутренних энергетических полей, в основе которых лежат молекулярные силы электромагнитной природы. Характер их действия зависит от поверхности раздела фаз, химической природы твердых минеральных частиц, структуры и свойств веществ, заполняющих межчастичные пространства.

Молекулярные силы, непосредственно взаимодействующие между твердыми частицами (силы Ван-дер-Ваальса), могут возникать лишь при очень тесных контактах между твердыми частицами и расстояниях между ними порядка нескольких рядов молекул. Такие расстояния могут иметь место в грунтах, состоящих из твердых частиц и подвергнутых значительной величине внешнего давления, трансформируемого в точках контакта в огромные силы, или же в грунтах влажных, но очень плотных, в которых под влиянием внешнего давления пленки связанной воды и коллоидные оболочки частиц продавлены. Силы Ван-дер-Ваальса огромны, но суммарное их действие зависит от числа непосредственных точек контакта, которых в грунтах вообще мало.

По физико-химической классификации дисперсных тел акад. П. А. Ребиндера структурные связи водонасыщенных грунтов могут быть отнесены к коагуляционным (обычно первичным, возникающим при выпадении частиц в воде и свертывании коллоидов при наличии электролитов), к конденсационным (возникающим при уплотнении коагуляционных структур до прямого соприкасания друг с другом минеральных частиц и путем образования студней при полимеризации гелей) и, наконец, к кристаллизационным (образующимся путем возникновения зародышей твердых кристаллических тел, их роста и взаимного срастания под действием междуатомных химических сил) связям. Кристаллизационные связи (связи кристаллов окислов кремния, железа и пр.) – хрупкие, наиболее прочные и не восстанавливающиеся после их разрушения; коагуляционные и конденсационные – мягкие, в большей или меньшей степени восстанавливающиеся после их нарушения.

В зависимости от свойств минеральных частиц и заполняющих поры грунтов водных растворов, а также условий первичного накопления минеральных осадков и последующего их литогенеза (превращения в горную породу) путем прохождения стадии седименации (образования осадков), диагенеза (превращения осадков в твердые породы) и метаморфизма (преобразования пород) структурные связи грунтов могут быть весьма различными.

Исходя из изложенного можно различать следующие основные виды структурных связей в грунтах:

1) водно-коллоидные (коагуляцяонные и конденсационные) – вязкопластичные, мягкие, обратимые

2) кристаллизационные – хрупкие (жесткие), необратимые – водостойкие неводостойкие.

Грунты с кристаллизационными неводостойкими связями обладают промежуточными свойствами, присущими грунтам с коллоидными и кристаллизационными связями. Эти связи образуются независимо от величины поверхности минеральных частиц путем возникновения спаек из аморфных веществ, природных цементов, гуминовых соединений и клеев, прочность которых зависит от содержания в них воды.

Водно-коллоидные связи обусловливаются электромолекулярными силами взаимодействия между минеральными частицами, с одной стороны, и пленками воды и коллоидными оболочками – с другой. Величина этих сил зависит от толщины пленок и оболочек. Чем тоньше водно-коллоидные оболочки, т. е. чем меньше будет влажность водонасыщенных грунтов, тем водно-коллоидные связи будут больше, так как с уменьшением толщины оболочки увеличивается молекулярное притяжение диполей связанной воды и склеивающее действие веществ, обусловленное и некоторым растворением в воде глинистых частей. Водно-коллоидные связи пластичны и обратимы; при увеличении влажности они быстро уменьшаются до значений, близких к нулю.

Кристаллизационные связи возникают под действием сил химического сродства, образуя с минеральными частицами (в точках контакта) новые поликристаллические соединения – очень прочные, но хрупкие и не восстанавливающиеся при разрушении. Прочность этих связей зависит от состава минералов. Так, менее прочны и водостойки связи, образуемые гипсом и кальцитом, в то время как опал, окислы железа и кремния дают более прочные и водостойкие кристаллизационные связи.

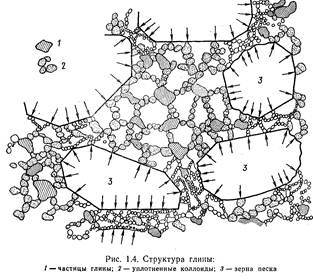

Как показано У. В. Лембоiа, структура грунтов, т.е. закономерное расположение различных по крупности и форме минеральных частиц и их агрегатов, зависит не только от природы их структурных связей, но также от величины и характера контактов глинистых частиц между собой: «ребро в грань» (при рыхлом сложении) или «грань с гранью» (при более плотной укладке).

Согласно А. К. Ларионову, структура грунтов весьма разнообразна и определяется количественным и морфологическим взаимоотношением твердой, жидкой и газообразной частей, образующих грунт. В формировании прочности глинистых грунтов большое значение имеют характер агрегации частиц и развитие дефектов микроструктуры.

Все перечисленное определяет весьма сложную структуру природных грунтов, примером которой может служить структура морских глинистых отложений, подробно исследованная проф. А. Казагранде (рис. 1.4).

Природная структура грунтов, их состав и состояние в основном и определяют деформационно-прочностные свойства грунтов и их работу как оснований и среды для сооружений, причем весьма важной характеристикой будет структурная прочность грунтов и устойчивость структурных связей вод влиянием внешних воздействий.

Для оценки строительных свойств дисперсных грунтов также весьма важным является сложение (текстура) природных грунтов, т. е. пространственное размещение и взаимное расположение частиц грунтов и их агрегатов, характеризующее неоднородность грунтовой толщи в пласте. Различают следующие основные виды сложения природных глинистых грунтов:

1) слоистые (тонко- и грубослоистые, ленточные, косослойные, сланцеватые и пр.);

2) слитные (массивные и скрытослоистые);

3) сложные (порфировые, ячеистые, макропористые и пр.).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник