Эмпирический и теоретический уровни научного познания

В настоящее время принято различать следующие уровни научного познания: эмпирический и теоретический.

Эмпирический уровень научного познания

Эмпирический уровень научного познания отвечает за изучение определенных явлений (иначе говоря, средств и вариантов отражения специфики наблюдаемых предметов, явлений и паттернов), который, в свою очередь, благодаря использованию методов наблюдения, измерения и эксперимента.

В качестве основных форм реализации эмпирического уровня знания выступают такие факторы, как группирование, классифицирование, описание и систематизирование, совместно с обобщением полученных показателей в наблюдении и эксперименте.

В эмпирическом знании существует сложная структура, которая включает в себя четыре определенных уровня:

- Первый уровень, который представлен единичными эмпирическими высказываниями, в содержании которых содержатся зафиксированные результаты от отдельного наблюдения; вместе с тем, принято отмечать точные показатели времени, места с условий, в которых реализовывалось наблюдение.

- В качестве второго уровня эмпирического познания выступают научные факты, а именно – характеристика определенных фактов окружающей реальности с помощью использования научного языка. Благодаря этим средствам констатируется наличие, либо отсутствие определенных явлений, паттернов и взаимодействий в наблюдаемой отрасли, совместно с их интенсивностью (количественной определенностью). В качестве их символических представлений выступают диаграммы, графики, классификации, статистические модели и таблицы.

- Третий уровень эмпирического знания представлен различного рода эмпирическими закономерностями: функциональными, причинными, структурными, динамическими, статистическими и прочими.

- На четвертом уровне научного эмпирического знания располагаются различные теории феноменологии, которые выступают в качестве логически взаимосвязанного множества определенных доказанных на практике фактов и аксиом (к ним относят феноменологическую термодинамику, небесную механику. Которую разработал Д. И. Менделеев и прочее). Отличие эмпирических теорий от теорий заключается в том, что они не направлены на исследование сущности изучаемых явлений, а являются некоторого рода эмпирическим обобщением того процесса и воспринимаемого паттерна, который можно изучить наглядным путем.

Теоретический уровень научного познания

На теоретическом уровне научного познания происходит изучение сущности определенных явлений, паттернов, и взаимосвязей, опорой которого выступает эмпирическое познание. Теоретическое познание является результатом работы разума – одной из конструктивных частей сознания.

Ведущая логическая операция, наблюдаемая в теоретическом мышлении представлена идеализацией, в качестве цели и результата которой выступает формирование особого предмета – «идеального объекта» научных теорий (материальные точки и «абстрактные черные тела» физики, «идеальные типы» социологического знания и прочие).

Взаимосвязанные общности данного типа явлений составляет общую базу в теоретическом научном знании.

На данном уровне научного знания происходит постановка научной проблемы, формулирование научной гипотезы и теории; определение логической последовательности из законов; формирование взаимосвязи между отдельными гипотезами и теориями; создание теорий, совместно с процедурой разъяснений, предсказаний, обобщений, приводящих к пониманию.

Структура теоретического уровня представлена целым рядом составляющих: законами, теориями, моделями, концепциями, учениями, принципами и совокупностью методов. Дадим короткое описание части из них.

Законы науки являются отражением объективных, регулярных, повторяющихся, существенных и нужных связей явлений и объективно существующих процессов. В качестве примера можно привести закон теплового расширения тел: «При нагревании расширяются все три тела».

В частных законах представлены связями, которые или выведены благодаря универсальным законам, или отражают закономерность в событиях, которая характеризуется определенной частной сферой сущего. Например, вторичным, либо исходящим из универсального закона теплового расширения всех физических тел, является закон теплового расширения металлов, который описывает свойства частных групп в химических элементах.

Законы детерминизма и статистические (стохастические) законы. Такой тип законов формулируют предсказания, которые обладают весьма точным и достоверным характером. Статистические законы, в отличие от них, являются вероятностными, так как отражают некоторую повторяющуюся регулярность, возникающую из-за связей массового случайного, либо повторяющегося события.

Законы эмпирики и теории. Законы эмпирики отражают регулярность, которая обнаруживается в рамках явлений в контексте эмпирических форм познания. В теоретических законах отражены связи-повторения, которые действуют на мыслительном уровне. Самые распространенные из них – причинные (каузальные) законы, они отражают необходимые отношения двух связанных явлений.

В общем смысле, научная теория является единой и целостной системой знаний, элементами которой выступают: обобщение, закон и аксиома, которые связаны некоторой логической содержательной связью. Теория, которая отражает и выражает смысл объектов исследования, является высшей формой, организующей научные знания.

- Исходный фундаментальный принцип.

- Основное системообразующее понятие.

- Языковые тезаурусы, выраженные в нормах выстраивания верных смысловых фраз, подходящих данной концепции.

- Интерпретационная база, позволяющая реализовать переход из фундаментального утверждения в широкое поле наблюдений и фактов.

Современная наука представлена типами научных теорий, которые классифицированы на различных основаниях:

- Согласно адекватному отражению в исследуемых областях паттернов выделяют феноменологический аналитический типы теорий. Первые их них содержат описания действительности в рамках событий, либо явлений, без раскрытия их природы. Например, в геометрической оптике были изучены паттерны светового распространения, отражения и преломления, без раскрытия сущности самого света. При этом, в аналитических теориях раскрывается природа исследуемого явления. Так, в теории электромагнитных полей раскрывается смысл оптического явления.

- Согласно уровням достоверности, принято выделять детерминистический и стохастических виды научных теорий и законов. Детерминистический тип способствует точному и достоверному предсказанию, однако из-за неоднозначности, существующей в большинстве процессов и явлений, совместно со значительной долей неопределенности и случайности, данные теории применяют нечасто. В стохастических теориях делают предсказания, которые основаны на исследовании случайных законов.

Данный тип теорий применяется во всех типах наук: и точных, и гуманитарных, в ситуациях, когда необходимо дать предсказание, либо прогноз некоторым процессам, у которых большая часть паттернов подвержена неопределенности, стечению факторов, которые связаны с выражением случайностей в массовых событиях.

Значительную роль научного познания в рамках теоретического уровня играют методы, в рамках которых отражены аксиоматические, гипотетико-дедуктивные, формализирующие, идеализирующие, системные и прочие.

Источник

1.6. Теоретическое познание. Основные характеристики

Теоретический уровень является высшим уровнем научного познания. На этом уровне особо важное значение имеют идеализация и мысленный эксперимент. Мысленный эксперимент является аналогом вещественного. В ходе мысленного эксперимента объект исследования преобразуется и выступает как идеализированный предмет, как результат абстракции. Идеализация всегда является и продуктом и результатом деятельности, результатом мысленного конструирования и исходным пунктом теоретического мышления.

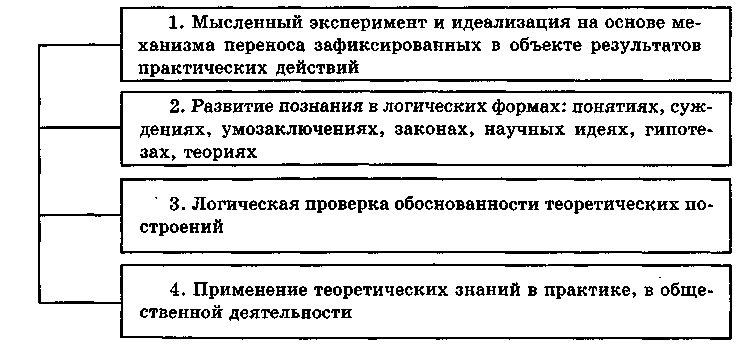

Схему теоретического уровня познания можно представить следующим образом (Рисунок 1.1):

Рисунок 1.1- Схема теоретического уровня познания

Представленная схема позволяет определить основные характеристики теоретического познания:

- объект познания определяется целенаправленно под воздействием внутренней логики развития науки или насущных требований практики;

- предмет познания идеализирован на основе мысленного эксперимента и конструирования;

- познание осуществляется в логических формах, под которыми понимается способ связи элементов, входящих в содержание мысли о предметном мире. Логические формы являются отражением мира, итогом фиксации повторяющихся отношений вещей, зафиксированных в человеческой практике.

Различают следующие виды форм научного познания:

- общелогические. К ним относятся понятия, суждения, умозаключения;

- локально-логические. К ним относятся научные идеи, гипотезы, теории, законы.

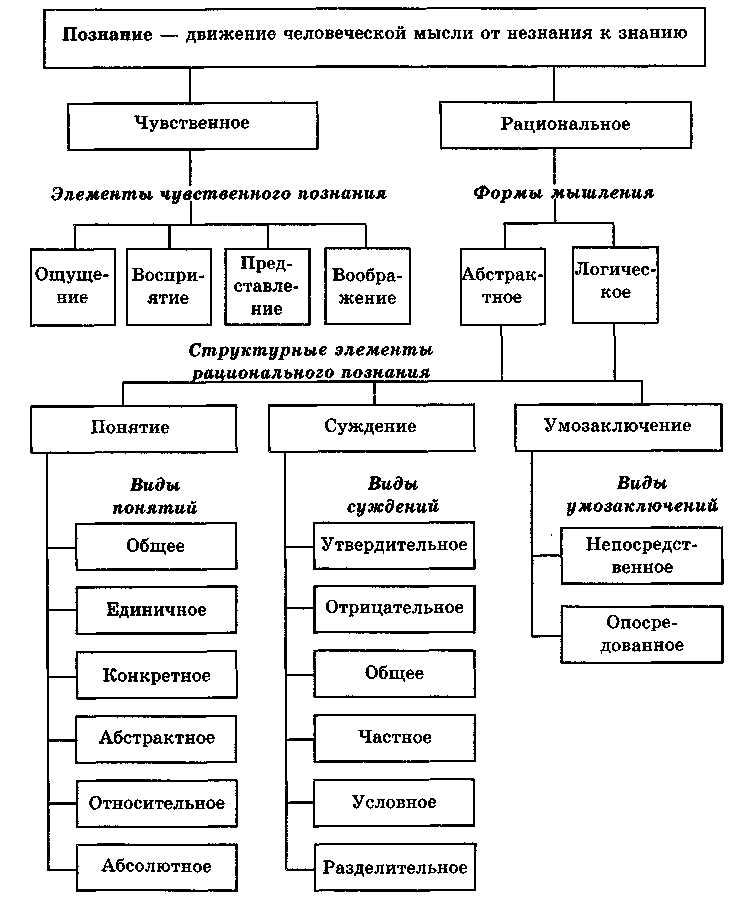

Приведем характеристику изложенных форм научного познания. Понятие– это мысль, отражающая имущественные и необходимые признаки предмета или явления. Понятия бывают: общими, единичными, конкретными, абстрактными, относительными, абсолютными и др. Общие понятия связаны с некоторым множеством предметов или явлений, единичные относятся только к одному, конкретные – к конкретным предметам или явлениям, абстрактные – к отдельно взятым их признакам, относительные понятия всегда представляются попарно, а абсолютные – не содержат парных отношений. Суждение– это мысль, в которой содержится утверждение или отрицание чего-либо посредством связи понятий. Суждения бывают утвердительными и отрицательными, общими и частными, условными и разделительными и т.д. Умозаключение– это процесс мышления, соединяющий последовательность двух или более суждений, в результате чего появляется новое суждение. По существу умозаключение является выводом, который делает возможным переход от мышления к практическим действиям. Умозаключения бывают двух видов:

- непосредственное;

- опосредованное.

В непосредственных умозаключениях приходят от одного суждения к другому, а в опосредованных переход от одного суждения к другому осуществляется посредством третьего. Структура процесса познания представлена на рисунке 1.2.

- специфические или частные;

- общие для больших групп явлений (закон соответствия развития производительных сил производственным отношениям);

- всеобщие или универсальные (например, законы диалектики).

Между общими и частными законами существует диалектическая взаимосвязь: общие законы действуют через частные, а частные – представляют собой проявление общих. Теория (греч.– рассмотрение, исследование) – это форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Она возникает в результате обобщения познавательной деятельности и практики и представляет собой мысленное отражение и воспроизведение реальной действительности.

Источник