- 21. Основные факторы и закономерности ландшафтной дифференциации

- Факторы ландшафтной дифференциации.

- Закономерности миграции химических элементов в ландшафте

- Геохимические барьеры. Определение, принципы классификации.

- 1) Установление природно-ландшафтной дифференциации;

- 2) Оценка природно-экологического потенциала ландшафтов;

21. Основные факторы и закономерности ландшафтной дифференциации

Причины дифференциации ландшафтов на геосистемы локальных уровней связаны, прежде всего, с внутренними факторами: генезисом, функционированием и развитием.

Широтная зональность. Различия в поступлении солнечной радиации к земной поверхности, связанные с планетарными свойствами Земли (шарообразностью и вращением), являются основным фактором, определяющим широтную дифференциацию географической оболочки на тепловые, климатические, ландшафтные или физико-географические пояса и зоны. Поступление солнечной радиации уменьшается от экватора к полюсам. Другим важнейшим фактором глобальной дифференциации ландшафтной оболочки на ландшафтные зоны является увлажненность территории, которая может характеризоваться соотношением количества выпадающих осадков и испаряемости. Этот фактор определяется широтностью как термических условий, так и циркуляционных

особенностей атмосферы. Соответственно главнейшей закономерностью дифференциации ландшафтной оболочки является физикогеографическая широтная (горизонтальная) поясность, или зональность в распределении ландшафтов, т.е. закономерная смена ландшафтных зон от экватора к полюсам. Геолого-геоморфологическая дифференцированность ландшафтов проявляется, прежде всего, в наличии на Земле материковых выступов и океанических впадин, а также в выделении горных и равнинных территорий и связанных с ними ландшафтных комплексов. Главным фактором дифференциации ландшафтной оболочки такого рода является эндогенная, внешняя к ней, энергия Земли. Однако, полностью азональных ландшафтов не бывает, есть только вариации проявления широтной зональности в них. В геосистемах гор она проявляется

через спектры высотных ландшафтных поясов, характерных для той или иной широтной зоны. Вертикальная зональность – это еще одна из главнейших закономерностей дифференциации наземных ландшафтов, проявляющаяся наиболее ярко в горах. Причиной ее является уменьшение теплового баланса и соответственно температуры с высотой. Высотная поясность проявляется в спектре высотных поясов (зон) от подножия к вершинам. Чем выше географическая широта местности (таежная, тундровая зоны), тем спектр высотных поясов короче (два-три высотных пояса); к экватору (зоны субтропических лесов, саванн, экваториальных лесов) спектр высотных поясов значительно шире (шесть-восемь). Секторность – это изменение степени континентальности климата от океанических побережий вглубь материков, связанное с интенсивностью адвекции воздушных масс с океанов на материки и соответственно

степенью увлажненности секторов, расположенных на разном расстоянии от побережий и на разных побережьях. Первопричина этого явления – дифференциация земной поверхности на материки и океаны, которые обладают разной отражательной способностью и теплоемкостью, что приводит к формированию над ними воздушных масс с разным свойствами (по температуре, давлению, влагосодержанию). В результате между ними возникают градиенты давления, а, следовательно, и континентально-океанический перенос воздушных масс, накладывающийся на общезональную циркуляцию атмосферы. В результате происходят долготные или другие изменения ландшафтов от побережий вглубь материков. Наиболее ярко это проявляется в изменении спектра природных зон и подзон в каждом из секторов.

Экспозиционная ландшафтная асимметрия склонов бывает двух типов: 1. Инсоляционная асимметрия связана с неодинаковым поступлением солнечной радиации на склоны разной экспозиции. Наиболее ярко инсоляционная асимметрия склонов проявляется в ландшафтах переходных зон. Так, в лесостепной зоне сильнее залесены склоны северных

экспозиций, а на склонах южной ориентации господствуют степные ландшафты.

2. Ветровая, или циркуляционная, а симметрия склоновых ландшафтов, прежде всего, связана с разным поступлением влаги на наветренные склоны гор и возвышенностей.

Источник

Факторы ландшафтной дифференциации.

Закономерности миграции химических элементов в ландшафте

Ландшафтно-геохимические закономерности дифференциации ПТК.

Физико-химические факторы перераспределения химических элементов в ландшафтах водными потоками также определяют ландшафтно-геохимические закономерности дифференциации ландшафтных комплексов.

Химические элементы, растворяясь в универсальном растворителе — воде, мигрируют с водоразделов под влиянием сил гравитации и накапливаются, концентрируясь в депрессиях рельефа и нижних почвенных горизонтах. Это главная ландшафтно-геохимическая закономерность дифференциации ПТК.

Однако в разных зональных и провинциальных гидротермических условиях (температурный режим, количество осадков, коэффициент увлажнения) миграционная активность у разных химических элементов заметно меняется.

Перераспределение химических элементов в ландшафтах может идти как вертикально по профилю (горизонтам) почв и поверхностных отложений, с фильтрующимися водами, так и горизонтально — поверхностными и внутрипочвенными (латеральными) водотоками, соединяющими сопряженные от водоразделов до днищ долин или других понижений геосистемы в ландшафтно-геохимические катены (цепочки).

В них геохимически выделяются ПТК диссипативные (рассеивающие) или в ландшафтно-геохимической терминологии элювиальные (автономные, автоморфные), из которых вещество преимущественно выносится, и ПТК аттрактивные или аккумулятивные, в которые химические вещества и мелкозем стягиваются, преимущественно привносятся и накапливаются.

Геохимические барьеры. Определение, принципы классификации.

Особенности ландшафтно-геохимической дифференциации ПТК анализируются специализированным направлением географии и ландшафтоведения — геохимией ландшафта.

В зависимости от зональных гидротермических условий, характера поверхностных отложений, рельефа, уровней и химических свойств грунтовых вод и поверхностного увлажнения в ландшафтах формируются различные ландшафтно-геохимические барьеры (ЛГХБ).

На них могут накапливаться мелкозем, органика, химические элементы и их соединения, что придает своеобразие ландшафтам, приуроченным к участкам ЛГХБ и прилегающим территориям.

А.И. Перельман и другие выделяют такие типы и классы ЛГХБ: механический, физико-химический и биохимический — и, учитывая все большую роль в миграции вещества в ландшафтах антропогенного фактора, выделяют еще и техногенные барьеры.

Физико-химические барьеры, имеющие большое значение для миграции растворимых веществ, в свою очередь, подразделяются на десять основных классов.

В зависимости от окислительно-восстановительных условий водной миграции (наличия свободного кислорода) выделяются:

А — кислородный барьер, формирующийся в ландшафте при резкой смене восстановительной среды (бескислородной) миграции на окислительную;

Б — сероводородный барьер, формирующийся часто там, где кислород, необходимый для разложения органики, отбирается путем восстановления оксидов серы;

С — глеевый барьер, возникающий при резкой смене окислительной среды на восстановительную. Он типичен в краевых частях избыточно увлажненных, заболоченных ландшафтов. В зависимости от кислотно-щелочных условий миграционной среды выделяются:

Д — щелочной барьер, связанный с резким повышением рН среды;

Е — кислый барьер, формирующийся в районе резкого снижения величины рН.

Кроме того, выделяются в разной степени засоленые ландшафтные комплексы, формирующиеся на испарительном барьере (F). Они типичны для участков с близким к поверхности залеганием грунтовых вод в аридных районах. Сорбционный (G), термодинамический (Н), сульфатный (J) и карбонатный (К) барьеры также оказывают влияние на дифференциацию ландшафтных комплексов. Они определяют степень контрастности разделяемых ПТК. На ЛГХБ и прилегающих к ним территориях формируются своеобразные пограничные ландшафтно-геохимические комплексы и их сочетания.

Источник

1) Установление природно-ландшафтной дифференциации;

При экологической оценке природно-ландшафтная дифференциация территории рассматривается как пространственная реальность, обладающая определенными особенностями, проявляющимися в экологически значимых свойствах ландшафтов.

Отбор этих свойств – один из ключевых моментов в ходе исследования. Для выявления ландшафтной дифференциации территории составляется таблица-матрица, где каждому иерархическому выделу ландшафта даются основные характеристики и определяются экологически значимые свойства. Для примера в табл. 8 приведен фрагмент природно-ландшафтной дифференциации Амурской области, выполненной при проведении экологической оценки и картографирования региона.

Природно-ландшафтная дифференциация территории Амурской области (фрагмент)

Экологически значимые природные факторы

1.Долинно-пойменные на крупных и средних реках с преобладанием луговых почв

А) высокая естественная биопродуктивность (прирост фитомассы – более 16 т/га в год);

Б) бонитет почв достаточно высокий (0,5–0,7);

В) ценность земель как луговых и рекреационных угодий;

Г) месторождения стройматериалов и поделочных камней

А) опасность высоких паводков;

Б) опасность дефляции почво-грунтов

2. Аллювиально-аккумулятивные слабонаклоненные равнины с широколиственными лесами и остепненными лугами на лугово-черноземовидных почвах

А) естественная биопродуктивность — средняя (8-11 т/га в год);

Б) бонитет почв – высокий (0,75–0,99);

В) видовое разнообразие растительного и животного мира

А) повышенная естественная минерализация вод;

В) опасность дефляции почвогрунтов

3. Пластово-денудационные равнины на терригенных породах с участками озерно-аллювиальных грунтов, подтаежные и широколиственно-лесные ландшафты с буро-таежными и буро-лесными почвами

А) естественная биопродуктивность – средняя (6-8 т/га в год);

Б) леса с низким приростом – порядка 1,3 м 3 /га в год;

В) местообитания ценных диких и промысловых животных;

Г) топливные ресурсы: буроугольный бассейн и нефтегазоносные площади;

А) слабая дренированность территории, создающая опасность аккумуляции загрязняющих веществ;

Б) повышенная минерализация вод;

В) островная многолетняя мерзлота

2) Оценка природно-экологического потенциала ландшафтов;

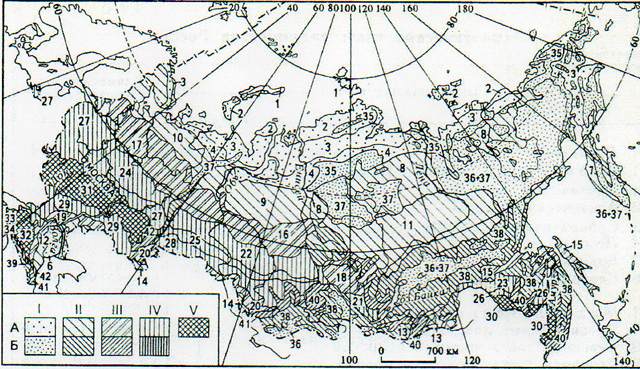

Оценка экологически значимых свойств тесно связана с определением природного потенциала ландшафта. Экологический потенциал, по мнению А.Г. Исаченко (1990), не следует смешивать с ресурсным и потенциалом устойчивости. Экологический потенциал определяется климатическими условиями, наличием водоемов, биотическими факторами (продуктивность, лесистость, гнус, состав леса и др.), другими свойствами (бальнеологические источники, аттрактивность и др.) (рис. 44; табл. 9).

Рис. 44. Экологический потенциал ландшафтов Российской Федерации

Экологические типы ландшафтов России (А.Г. Исаченко, 1998)

8. Северная тайга восточносибирская

9. Северная тайга западносибирская

10.Северная тайга восточноевропейская

11. Средняя тайга восточносибирская

13. Степи восточноевропейские

14. Степи южные западносибирские

III. Относительно благоприятные

15.Средняя тайга дальневосточная

16. Средняя тайга западносибирская

17. Средняя тайга восточноевропейская

18. Южная тайга среднесибирская

19. Степи южные восточноевропейские

20. Степи южные западносибирские

21. Подтайга среднесибирская

22. Южная тайга западносибирская

23. Южная тайга дальневосточная

24. Южная тайга восточноевропейская

25. Подтайга западносибирская

27. Подтайга восточноевропейская

28. Лесостепь западносибирская

29. Степь северная восточноевропейская

V. Наиболее благоприятные

30. Широколиственно-лесные дальневосточные

31. Широколиственно-лесные и лесостепные восточноевропейские

32. Степные предкавказские

33. Субсредиземноморские причерноморские

34. Влажные субтропические причерноморские

35. Арктические и субарктические низко- и среднегорья

36. Гольцовые высокогорья таежной зоны

37. Редколесья и стланиковые среднегорья тайги

38. Хвойно-лесные низкогорья средней тайги, среднегорья южной тайги и подтайги

39. Горнолуговые высокогорья

III. Относительно благоприятные

40. Хвойно-лесные низкогорья южной тайги и подтайги

41. Степные низко- и среднегорья степной зоны

42. Широколиственно-лесные низко- и среднегорья южных гор

С резким недостатком тепла и избытком влаги

С резким недостатком влаги

Со значительным недостатком тепла и избытком влаги

Со значительным недостатком влаги

С недостатком тепла и избытком влаги

С некоторым недостатком тепла

С некоторым недостатком влаги

Оптимальное соотношение тепла и влаги

Источник