- Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме

- Структура природного сообщества

- Понятие об экосистеме

- Значение растений в природном сообществе

- Своеобразие природного сообщества

- Лекция № 4 Сообщества. Экосистемы

- Характеристика биогеоценоза

- 1. Источник энергии

- 2 Функциональные группы организмов в сообществе

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме

В природе все организмы существуют не одиночно, а живут совместно, сообща, взаимодействуя друг с другом — в сообществе. При этом они образуют своеобразные природные комплексы живых организмов. В них входит обычно много разных видов растений, грибов и многообразных бактерий. В них также много разнообразных животных. Такие природные сообщества живых организмов возникают не случайно. Они всегда обусловлены конкретными природными условиями — абиотической средой (т. е. неживой природой).

Сложившееся в природе естественным путем сообщество живых организмов, характерное для данных конкретных условий, представляет собой единую природную целостность. Такое взаимодействующее единство разнообразных организмов и условий абиотической среды называют природным сообществом или биогеоценозом (от греч. биос — «жизнь», ге — «земля», койнос — «общий»).

Понятие о биогеоценозе ввел в науку российский ученый-геоботаник Владимир Николаевич Сукачев.

Природное сообщество, или биогеоценоз, это совокупность живых организмов (растений, животных, бактерий, грибов) и условий абиотической среды на определенной территории.

Биогеоценоз является системой другого, более высокого уровня, чем биосистема «организм». Это объясняется тем, что биогеоценоз образован не взаимодействием органов (как у организма), а взаимодействием разных видов живых организмов, выполняющих вместе определенные функции в биогеоценозе и тем обеспечивающих его целостное существование.

Структура природного сообщества

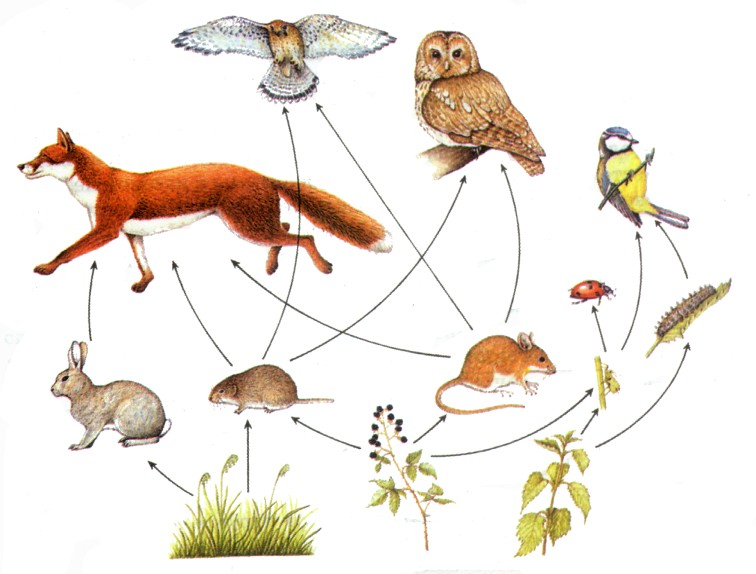

В структуре природного сообщества различают четыре важных взаимодействующих между собой звена. Первое звено — неорганические вещества среды обитания и солнечная энергия. Второе звено — многочисленная группа различных зеленых растений (автотрофы), которые создают органические вещества и запасают в них энергию. Третье звено — гетеротрофы (животные и грибы), которые потребляют созданные растениями органические вещества и энергию. Четвертое звено — тоже гетеротрофы (это бактерии, грибы, животные), но они разлагают мертвые органические вещества до неорганических веществ (соли, углекислый газ, вода), возвращают их снова в окружающую среду, где они вновь могут поглощаться зелеными растениями.

Структура природного сообщества

В итоге такого взаимодействия условий абиотической среды и живого населения в биогеоценозе создается круговорот веществ и поток энергии: движение веществ и энергии из окружающей среды к одним организмам (растениям), от них — к другим организмам (различным гетеротрофам), а от них — вновь в окружающую среду.

Круговорот веществ и поток энергии в природе

Осуществление круговорота веществ и потока энергии — главный признак природного сообщества (биогеоценоза).

Понятие об экосистеме

Этим взаимодействием живых организмов и условий абиотической среды в сообществе обеспечивается единство его компонентов, которое называют также экологической системой или экосистемой.

Понятие «экосистема» и «биогеоценоз» применимы к одному и тому же природному явлению — природному сообществу как его разные характеристики. Понятие «экосистема» обычно используется, когда рассматривается взаимодействие между отдельными компонентами внутри самого сообщества. А понятие «биогеоценоз» обычно используется, когда идет речь о данном, конкретном, природном сообществе, занимающем определенную территорию, о его взаимодействии с другими природными сообществами.

Значение растений в природном сообществе

Существенной частью биогеоценоза (экосистемы) являются зеленые растения, в том числе деревья, кустарники, кустарнички и травы. Произрастая рядом и взаимодействуя между собой, они проявляются в экосистеме как единство, которое выполняет определенные функции в круговороте веществ, – они создают органические вещества.

Помимо главной автотрофной функции, зеленые растения в биогеоценозе выполняют и другие: определяют его внешний вид, влияют на условие среды обитания, участвуют в определении видового состава всего населения.

По названию многочисленных видов растений именуют биогеоценоз. По растениям определяют границы природного сообщества. Вот почему в характеристике любого биогеоценоза важной его частью выступает совокупность зеленых растений, которую называют растительным сообществом или фитоценозом (от греч. фитон — «растение» и койкос — «общий»).

Все фитоценозы, переходя один в другой, образуют растительный покров Земли, или растительность нашей планеты. А все биогеоценозы создают живой покров на Земле.

В природное сообщество входят различные виды растений, но на однородных участках земной поверхности, в сходных почвенно-климатических условиях обычно наблюдаются сходные по растительному составу комплексы. По ним сравнительно легко можно отличить один биогеоценоз от другого.

Например, сосновый лес с большим количеством растущей там черники заметно отличается от соснового леса, в котором на почве произрастают мхи. Иначе выглядит сосновый лес с зелеными мхами или со сфагнумом. Совсем разными оказываются сосновые и еловые леса. Очень существенно различаются и другие растительные сообщества, например хвойные и лиственные леса, луговые, степные и болотные сообщества.

Своеобразие природного сообщества

Своеобразие сообщества прямо зависит от видового состава живых организмов, из которых оно образовано. Его характеризует и то, в каком количестве представлены в нем виды.

Например, если в природном сообществе в большом количестве представлена ель, то мы не ошибемся, если назовем его еловым лесом. Но если в нем одинаково много и елей и берез (или осин), то это будет другое растительное сообщество — смешанный лес (например, березняк с подростом ели). Дубрава — природное сообщество, в котором древесные породы представлены в основном дубом. Дубрава, ельник, сосновый бор, березняк — типы природных сообществ.

Своеобразие природного сообщества зависит также от качества тех условий среды, в которых находится сообщество. Комплекс бактерий, грибов, лишайников, растений и животных, черпая средства жизни из окружающей абиотической среды, сам сильно влияет на нее. При этом создается неповторимая в иных условиях среда обитания внутри биогеоценоза — биотоп (от греч. биос — «жизнь» и топос — «место»). Биотоп — это не территория, занимаемая сообществом, а присущий ему комплекс экологических условий среды («внутренняя среда сообщества»), в создании которого сами организмы тоже принимают участие.

Видовое население в биогеоценозе появляется не случайно. Оно формируется постепенно в течение многих лет. В итоге здесь собираются виды, как бы взаимно дополняющие друг друга: по использованию имеющихся условий, по их биологическим потребностям и по их жизненным формам. Это позволяет на одной и той же территории разместиться большому количеству разных видов растений и животных.

Природное сообщество — это живая система, состоящая из многих взаимодействующих видов растений, бактерий, грибов и животных. Бывая в лесу, гуляя по лугу или в степи, человек обязан помнить, что он лишь гость в «доме», где обитают разнообразные живые существа. Поэтому он должен соблюдать правила поведения, принятые в этом «доме», чтобы не навредить ни «жильцам», ни условиям их обитания.

Природное сообщество, или биогеоценоз, – это совокупность живых организмов и условий абиотической среды на определенной территории. Оно проявляется в природе как единое целое. Важным признаком биогеоценоза является осуществление круговорота веществ. Названиями «биогеоценоз» и «экосистема» характеризуют с разных позиций одно и то же природное явление — совокупность живых организмов и условий абиотической среды.

Источник

Лекция № 4 Сообщества. Экосистемы

Живые организмы в природе объединены в сообщества, приспособленные к определенным условиям существования. Такое сообщество взаимосвязанных живых организмов, называют биоценозом, а совокупность всех абиотических факторов, определяющих условия их существования называют биотопом. Биоценоз и биотоп образуют биогеоценоз.

Термин биогеоценоз в 1942 г. был предложен академиком В.Н.Сукачевым, под биогеоценозом понимают устойчивую, саморегулирующуюся систему, образованную живыми организмами, приспособленными к совместной жизни на определенной территории с более или менее однородными условиями существования.

Одновременно английским ботаником А.Тенсли был предложен термин экосистема. Под экосистемой он понимал и каплю воды с микроорганизмами, в ней обитающими, и аквариум, и природный водоем и планету Земля.

Многие ученые ставят знак равенства между понятиями биогеоценоз и экосистема. Но многие не считают эти термины синонимами, понимая под биогеоценозом конкретное, исторически сложившееся природное сообщество, а экосистема — понятие более размытое, «безразмерное». То есть любой биогеоценоз является экосистемой, но не всякая экосистема может считаться биогеоценозом.

Характеристика биогеоценоза

1. Источник энергии

- Для существования любого биогеоценоза необходима энергия. Источником энергии для большинства биогеоценозов является солнечный свет, энергия которого используется для синтеза органических соединений из неорганических веществ.

- Некоторые экологические системы существуют в полной темноте (морское дно, куда не доходит солнечные свет, пещеры). Источником энергии для их существования будет попадающее в эту экосистему органическое вещество погибших или живых организмов.

- Кроме того, некоторые экосистемы существуют за счет хемоавтотрофных организмов, способных образовывать органическое вещество, используя энергию окисления неорганических соединений.

2 Функциональные группы организмов в сообществе

Основу биоценоза составляют автотрофные организмы — продуценты (образователи) органического вещества. Сообщество растений называют фитоценозом, животных — зооценозом. В процессе фотосинтеза происходит образование органического вещества, за счет которого питаются гетеротрофы. Гетеротрофные организмы делятся на две группы: консументы — потребители и редуценты — разрушители органического вещества. Консументы 1-го порядка — растительноядные, консументы 2-го порядка — плотоядные животные (хищники), консументы 3-го порядка — хищники или паразиты. Редуценты разлагают органическое вещество до углекислого газа и минеральных веществ, замыкают круговорот биогенных элементов в природе. Мелкие животные, питающиеся неживыми органическими веществами — дождевые черви, жуки-мертвоеды, навозники относятся к консументам—детритофагам. Группа видов-продуцентов образует уровень первичной продукции. Первичные продуценты – основа трофической структуры и всего существования сообщества в биоценозе. Составлен этот уровень растениями и фотоавтотрофными прокариотами. Накопленная в виде биомассы организмов-автотрофов чистая первичная продукция служит источником питания для представителей следующих трофических уровней. Потребители первичной продукции – консументы – образуют несколько (обычно 3-4) трофических уровней.

Источник