21. Основные факторы и закономерности ландшафтной дифференциации

Причины дифференциации ландшафтов на геосистемы локальных уровней связаны, прежде всего, с внутренними факторами: генезисом, функционированием и развитием.

Широтная зональность. Различия в поступлении солнечной радиации к земной поверхности, связанные с планетарными свойствами Земли (шарообразностью и вращением), являются основным фактором, определяющим широтную дифференциацию географической оболочки на тепловые, климатические, ландшафтные или физико-географические пояса и зоны. Поступление солнечной радиации уменьшается от экватора к полюсам. Другим важнейшим фактором глобальной дифференциации ландшафтной оболочки на ландшафтные зоны является увлажненность территории, которая может характеризоваться соотношением количества выпадающих осадков и испаряемости. Этот фактор определяется широтностью как термических условий, так и циркуляционных

особенностей атмосферы. Соответственно главнейшей закономерностью дифференциации ландшафтной оболочки является физикогеографическая широтная (горизонтальная) поясность, или зональность в распределении ландшафтов, т.е. закономерная смена ландшафтных зон от экватора к полюсам. Геолого-геоморфологическая дифференцированность ландшафтов проявляется, прежде всего, в наличии на Земле материковых выступов и океанических впадин, а также в выделении горных и равнинных территорий и связанных с ними ландшафтных комплексов. Главным фактором дифференциации ландшафтной оболочки такого рода является эндогенная, внешняя к ней, энергия Земли. Однако, полностью азональных ландшафтов не бывает, есть только вариации проявления широтной зональности в них. В геосистемах гор она проявляется

через спектры высотных ландшафтных поясов, характерных для той или иной широтной зоны. Вертикальная зональность – это еще одна из главнейших закономерностей дифференциации наземных ландшафтов, проявляющаяся наиболее ярко в горах. Причиной ее является уменьшение теплового баланса и соответственно температуры с высотой. Высотная поясность проявляется в спектре высотных поясов (зон) от подножия к вершинам. Чем выше географическая широта местности (таежная, тундровая зоны), тем спектр высотных поясов короче (два-три высотных пояса); к экватору (зоны субтропических лесов, саванн, экваториальных лесов) спектр высотных поясов значительно шире (шесть-восемь). Секторность – это изменение степени континентальности климата от океанических побережий вглубь материков, связанное с интенсивностью адвекции воздушных масс с океанов на материки и соответственно

степенью увлажненности секторов, расположенных на разном расстоянии от побережий и на разных побережьях. Первопричина этого явления – дифференциация земной поверхности на материки и океаны, которые обладают разной отражательной способностью и теплоемкостью, что приводит к формированию над ними воздушных масс с разным свойствами (по температуре, давлению, влагосодержанию). В результате между ними возникают градиенты давления, а, следовательно, и континентально-океанический перенос воздушных масс, накладывающийся на общезональную циркуляцию атмосферы. В результате происходят долготные или другие изменения ландшафтов от побережий вглубь материков. Наиболее ярко это проявляется в изменении спектра природных зон и подзон в каждом из секторов.

Экспозиционная ландшафтная асимметрия склонов бывает двух типов: 1. Инсоляционная асимметрия связана с неодинаковым поступлением солнечной радиации на склоны разной экспозиции. Наиболее ярко инсоляционная асимметрия склонов проявляется в ландшафтах переходных зон. Так, в лесостепной зоне сильнее залесены склоны северных

экспозиций, а на склонах южной ориентации господствуют степные ландшафты.

2. Ветровая, или циркуляционная, а симметрия склоновых ландшафтов, прежде всего, связана с разным поступлением влаги на наветренные склоны гор и возвышенностей.

Источник

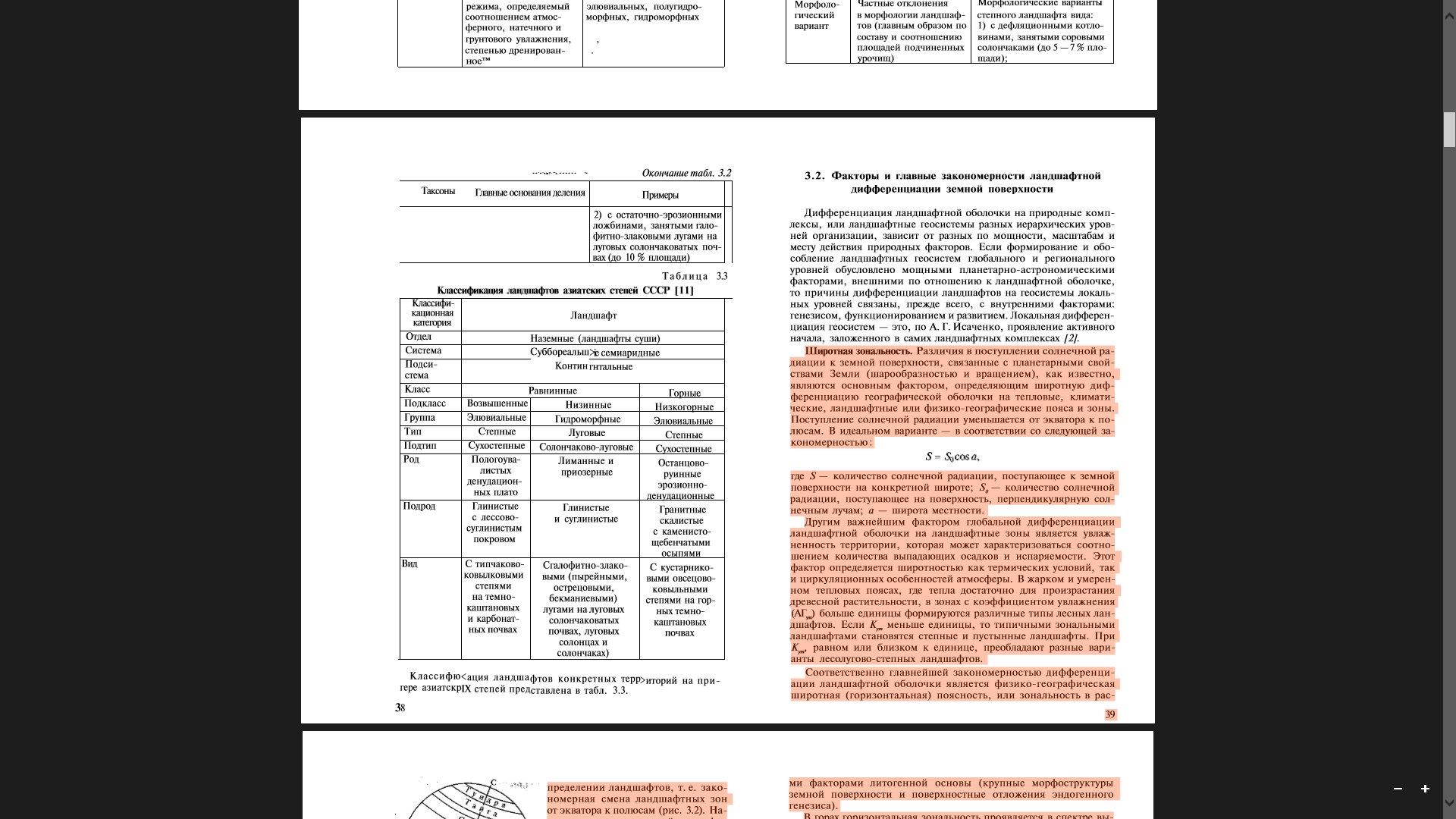

Зональные ландшафты как одна из основных закономерностей дифференциации суши.

Различия в поступлении солнечной радиации к земной поверхности, связанные с планетарными свойствами Земли (шарообразностью и вращением), как известно, являются основным фактором, определяющим широтную дифференциацию географической оболочки на тепловые, климатические, ландшафтные или физико-географические пояса и зоны. Поступление солнечной радиации уменьшается от экватора к полюсам. В идеальном варианте — в соответствии со следующей закономерностью:

где S — количество солнечной радиации, поступающее к земной поверхности на конкретной широте;

S0 — количество солнечной радиации, поступающее на поверхность, перпендикулярную солнечным лучам;

Другим важнейшим фактором глобальной дифференциации ландшафтной оболочки на ландшафтные зоны является увлажненность территории, которая может характеризоваться соотношением количества выпадающих осадков и испаряемости. Этот фактор определяется широтностью как термических условий, так и циркуляционных особенностей атмосферы. В жарком и умеренном тепловых поясах, где тепла достаточно для произрастания древесной растительности, в зонах с коэффициентом увлажнения (АГувл) больше единицы формируются различные типы лесных ландшафтов. Если Кут меньше единицы, то типичными зональными ландшафтами становятся степные и пустынные ландшафты. При Кут, равном или близком к единице, преобладают разные варианты лесолугово-степных ландшафтов.

Соответственно главнейшей закономерностью дифференциации ландшафтной оболочки является физико-географическая широтная (горизонтальная) поясность, или зональность в распределении ландшафтов, т. е. закономерная смена ландшафтных зон от экватора к полюсам (рис. 3.2). Например, экваториальный географический пояс, в котором на материках господствует ландшафтная зона постоянно влажных экваториальных лесов; субэкваториальный переменно-влажный пояс с господством зональных ландшафтов сезонно-влажных лесов, саванн и тропических редколесий; тропический пояс характеризуется на материках преобладанием ландшафтов зоны пустынь и полупустынь, сменяющихся вдоль восточных побережий саваннами и влажными тропическими лесами.

На равнинах типично зональными являются ландшафты плакоров (плакоры — возвышенные равнины, сложенные суглинками). Например, ельники на возвышенных равнинах, сложенных покровными или моренными суглинками в таежной зоне. Кажущиеся иногда нарушения в системе ландшафтных зон связаны с многообразием проявления зональности и ее трансформацией в разных географических условиях, природных компонентах и при взаимодействии зональных факторов с азональными факторами литогенной основы (крупные морфоструктуры земной поверхности и поверхностные отложения эндогенного генезиса).

В горах горизонтальная зональность проявляется в спектре высотных поясов (зон) от подножий к вершинам. Чем выше географическая широта местности (таежная, тундровая зоны), тем спектр высотных поясов короче: два-три высотных пояса. К экватору (зоны субтропических лесов, саванн, экваториальных лесов) спектр высотных поясов значительно шире — шесть—восемь высотных поясов или зон (рис. 3.3).

Источник

Факторы ландшафтной дифференциации

Таким образом, среди факторов ландшафтной дифференциации географической оболочки выделяются:

- Внешние факторы, определяющие высотную зональность;

- Факторы связанные с поступлением солнечной энергии;

- Факторы азональные, связанные с появлением в рельефе и поверхностных отложениях эндогенной энергии.

14.11.2013 Лекция 6 Подурочище

Подурочище — цепочка связанных с друг другом фаций, объединённых един потоком вещества и энергии на определённые элементе мезоформы рельефа. Обычно подурочище занимает тот или иной склон мезоформы рельефа или ее вершину, или понижение между положительными формами. Если рельеф достаточно расчленен много склоновых элементов, то выделение подурочищ вполне Целесообразно. Например: подурочища (ряды сопряженных фаций) на выпукло-вогнутых склонах разной экспозиции у холмов, блок, оврагов. Подурочища разной экспозиции подчиняются «правилу предварения». Например в западно-сибирской лесостепи на северных склонах грив — подурочища березняков а на южных склонах — степи. Если же рельеф плоский, то выделять подурочища сложно, да и не имеет особого практического смысла, т.е. подурочища как элементы ландшафтных геосистем представляются не повсеместно. При выделении подурочищ особым показателем Становится вещественно-энергетическая связь фаций между собой. В подурочищах хорошо выделены связи между элементарными природными комплексными фациями), объединение их в более сложные геосистемы. Эти связи называются латеральными (блоковыми и горизонтальными). Подурочища система векторная, каскадная, с нанизанными на однонаправленный поток вещества и энергии фациями.

Урочище

Урочище закономерно сопряженная генетически и вещественно связанная (потоками) система фаций приуроченным к современно выпуклым или вогнутым формам мезорельефа или к выровненным междуречным участкам. Урочище — это геосистема одного из локальных уровней организации. Урочища являются одним из достаточно хороша выраженными морфологическими частями ландшафта. Урочище — это природный комплекс, выделяющийся на мезоформе рельефа и состоящий из определенных образом связанных фаций и подурочищ. Термин введен в ландшафтную географию Раменским Л. Г. Основным диагностическим признаком для выделения урочищ может быть приуроченность к форме мезорельефа. Примеры урочищ :моренный Холм с вариациями елового леса; песчаный бархан в пустыне и т. Д. Урочища подразделяются на денудационные (элювиальные автоморфные), преимущественно отдающие в смежные геосистемы вещество и энергию (холмы и гривы); аккумулятивные(депрессии), накапливающие или концентрирующие их, и транзитные связывающие урочища (овраги и балки), транспортирующие вещества с водоразделов депрессии рельефа.

Источник