- 5.3. Зональные особенности территорий

- Природные зоны и ландшафты Земли (общая характеристика).

- Геолого-геоморфологические факторы формирования ландшафтов.

- 14 Климатические факторы физико-географической дифференциации.

- Что такое природная зона? Определение, названия, характеристика и карта

- Экваториальные и тропические леса

- Пустыни и полупустыни

- Редколесья и саванны

- Жестколистные вечнозеленые леса

- Степи

- Смешанные и широколиственные леса

- Тайга

- Тундра

- Арктическая пустыня

5.3. Зональные особенности территорий

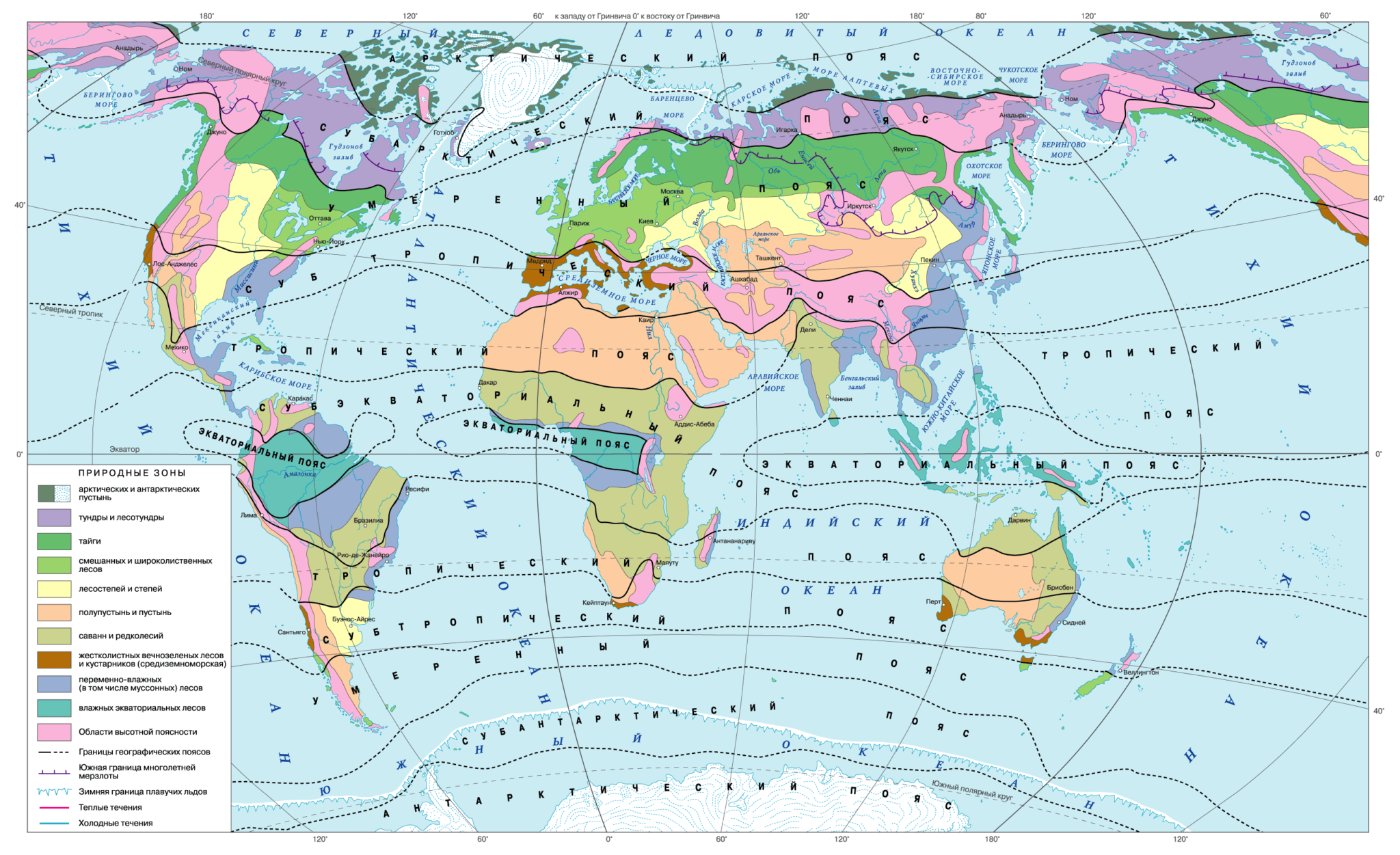

Географическая зональность – фундаментальный закон природы, который проявляется на земной поверхности в связи с шарообразной формой Земли и различным положением участков ее поверхности относительно прихода солнечной энергии. Это одна из главных закономерностей, проявляющихся в структуре ландшафтной оболочки Земли. Причиной проявления зональных различий на отдельных территориях является постепенное уменьшение угла падения солнечных лучей от экватора к полюсам и соответственное уменьшение прихода солнечной радиации к земной поверхности.

Солнечная лучистая энергия проникает через атмосферу и поглощается поверхностью Земли. При этом происходит ее превращение в тепловую энергию, которая, частично отражаясь от поверхности Земли, согревает нижние слои тропосферы. Поэтому обеспеченность теплом экваториальных и тропических областей Земли значительно больше, чем полярных. Солнечная энергия, поступающая к земной поверхности и обусловленные ею зональные характеристики климата той или иной страны являются основным природным ресурсом данной территории. На основе разного количества приходящей к поверхности Земли солнечной энергии в северном и южном полушариях выделяют климатические пояса Земли: один экваториальный, по два субэкваториальных, тропических, субтропических, умеренных, субарктический и субантарктический, арктический и антарктический климатические пояса.

Закон географической зональности был установлен В. В. Докучаевым и затем был развит Л. С. Бергом в его учении о физико-географических (ландшафтных) зонах, в пределах которых обнаруживается закономерное сочетание тепла и влаги, типа почв, растительности и животного мира. размещение природных зон по земной поверхности тесно связано с климатическими поясами, которые простираются в широтном направлении и повторяются к северу и югу от экватора.

Географическая зональность обусловлена неравномерным распределением солнечной радиации по широте и выражается в закономерной смене различных типов ландшафтов от экватора к полюсам и образовании различных климатических поясов, ландшафтных зон и подзон. Структура географической зональности выражена следующим образом:

1. Экваториальному климатическому поясу соответствует зона влажных

экваториальных лесов (дождевых, вечнозеленых).

2. Субэкваториальному поясу – зона переменно-влажных лесов и саванн.

3. Тропическому поясу – зона типичных тропических и опустыненных

саванн и тропических пустынь.

4. Субтропическому поясу – зона субтропических пустынь и влажных

субтропических лесов, зона средиземноморских субтропиков.

5. Умеренному поясу – зоны пустынь и полупустынь, степей и лесостепей,

зона лесов умеренного пояса (широколиственных лесов, подтайги и

6. Субарктическому поясу – зоны лесотундры и тундры.

7. Арктическому поясу – зоны арктических тундр и пустынь.

Эту структуру следует понимать так, что климатический пояс характеризует приход суммарной солнечной радиации к поверхности земного шара и определенный средний годовой режим соотношения тепла и влаги в атмосфере над земной поверхностью.

Природная или ландшафтная зона выражает результат проявления поясных характеристик климата через состояние природных вод, почв, растительности и животного мира, т.е. в виде зональных особенностей наблюдаемых нами природных ландшафтов. Примером ландшафтной зоны является зона лесов умеренного пояса, которая подразделяется на подзоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Основные зональные количественные характеристики природных (ландшафтных) зон Земли приведены в таблице 5.2. (по А.Г.Исаченко, 1979).

Однако в современном комплексном страноведении нельзя ограничиться лишь только характеристикой природных особенностей территории и органично присущих ей естественных зонально-ландшафтных закономерностей. В комплексных страноведческих характеристиках территорию следует рассматривать с разных сторон. Следует понимать, что географическое положение и размеры территории страны присутствуют прямо или косвенно при любом страноведческом изучении территории. Рассматриваем ли мы политико-экономическую структуру мира, анализируем ли состав населения или его распределение на Земле, или изучаем историко-культурное наследие, размещение и специализацию хозяйства – все соотносится с характеристиками территории страны или региона и только через них можно понять и объяснить специфику пространственной дифференциации явлений.

Н. Н. Баранский неоднократно отмечал существующий формальный подход к характеристике природы и природных ресурсов в типичных экономико-географических работах. До настоящего времени социально-экономическое страноведение не избавилось от этого недостатка, хотя уже имеются положительные тенденции в отношении признания важности ландшафтной основы и природных ресурсов территории для ее комплексной оценки и прогнозирования возможного социально-экономического развития.

Таблица 5.2. Количественные климатические характеристики

Годовой радиационный баланс, ккал/см 2

Суммы темпера-тур за период с суточны-ми температу-рами выше 10°С

Источник

Природные зоны и ландшафты Земли (общая характеристика).

Геолого-геоморфологические факторы формирования ландшафтов.

14 Климатические факторы физико-географической дифференциации.

Основные объекты изучения физической географии – ПТК разного таксономического ранга. В курсе “Физическая география России и сопредельных территорий” таковыми являются ПТК регионального уровня. К ним в первую очередь относятся единицы высокого ранга – физико-географические страны, физико-географические области и провинции. Эти региональные физико-географические единицы отражают зональную и азональную дифференциацию территории. Первые из них определяются биоклиматическими факторами, вторые – геолого-геоморфологическими. Основные диагностические признаки этих единиц следующие.Физико-географическая страна – соответствует обширной территории с орографическим и геоструктурным единством (крупная плаформа, складчатая тектоническая область или система разновозрастных тектонических зон, которые объединены общим знаком тектонических движений), с климатическим единством (степень континентальности климата, климатический режим, особенности адвекции тепла и влаги) и своеобразием спектра широтной зональности на равнинах или системой типов спектров высотной поясности в горах.Физико-географическая область – широтно-зональная на равнинах выделяется в пределах физико-географической страны и представляет территорию с господством определенного широтно-зонального типа ландшафта на дренированных плакорах. Горная область представляет территорию орографически обособленную или резко отличающуюся от соседних по плану орографического строения, соответствующую крупной тектонической структуре (мегантиклинорий, мегасинклинорий) со своим типом или типами структуры высотной зональности.Физико-географические провинции (равнинные) – части зональных областей, отличающиеся друг от друга основными чертами геологического строения и геоморфологическими особенностями, характером неотектонических движений, степенью выраженности климатического режима, свойственного зональной области. Горные провинции – части горной области, отличающиеся от соседних по типу спектра высотной зональности ландшафтов.

Источник

Что такое природная зона? Определение, названия, характеристика и карта

Природная зона – это часть географической оболочки Земли, которую отличают особенности животного и растительного мира, рельефа, климата. Можно выделить 9 крупных природных зон, которые иногда подразделяют на более мелкие.

Экваториальные и тропические леса

Вблизи экватора располагаются тропические и экваториальные леса. Классический пример – это джунгли Амазонки. Температура здесь высока, также как и влажность. Растительный мир очень разнообразен. Почва плодородна и позволяет выращивать несколько урожаев фруктов в год.

Пустыни и полупустыни

Также возле экватора располагаются пустыни и полупустыни. Они характеризуются высокой температурой, но низкой влажностью. И флора, и фауна здесь развиты крайне слабо, земля почти не имеет плодородных свойств. Примером этой природной зоны является Сахара.

Редколесья и саванны

Саваны представляют нечто среднее между пустыней и джунглями. Здесь жарко, влаги мало, но всё же осадки выпадают. Деревьев мало (иногда эту зону называют редколесьем), но много травы и кустарников. Большая часть саванн располагается в Африке, Южной Америке, Индии.

Жестколистные вечнозеленые леса

Кустарники и жестколистные леса чаще всего встречаются в странах Средиземноморского региона (Италия, Испания, Греция), хотя растут они и, например, в Калифорнии. Большинство растений в таких лесах – хвойные. Лето здесь засушливое и жаркое, осадки выпадают во время мягких зим в количестве 500-1000 мм.

Степи

Степи располагаются в более прохладных широтах. Местность здесь равнинная, деревьев мало, растительность представлена травой. Почва отличается особым плодородием – именно в степях находятся черноземы. Летом температура может подниматься до 20-40 °С, а зимой она падает до – 20-0°С. Степи занимают большую часть Украины, Казахстана, юга России.

Смешанные и широколиственные леса

В еще более северных широтах находятся смешанные, а также лиственные леса. Здесь преобладают лиственные породы деревьев. Четко выделяются времена года. Зима холодная, а лето теплое. Эта природная зона занимает территорию Польши, Беларуси, Германии, Прибалтики, значительной части России.

Тайга

Тайга находится севернее лиственных лесов. Ею занята большая часть Сибири, российского Дальнего Востока, Канады. Преобладают вечнозеленые деревья (лиственница, сосна), значительные территории заняты болотами. Климат ещё считается умеренным, но лето здесь слегка теплое, а зимы суровые (до – 40°С). Среди животных много хищников.

Тундра

Ещё севернее находится тундра. Именно здесь начинается вечная мерзлота. Земли неплодородны, растительность представлена мхами и лишайниками. Редкие деревья и кустарники встречаются в переходной зоне – лесотундре. Лето почти отсутствует (температура не выше 10°С), зимы крайне холодные. По большей части тундра занимает прибрежные территории, омываемые Северным Ледовитым океаном. Снег сходит в мае, а появляется он уже в октябре.

Арктическая пустыня

Наконец, самой северной природной зоной является арктическая пустыня. Её можно увидеть в Гренландии, на архипелагах Новая Земля и Северная Земля. Здесь даже мхи встречаются нечасто. Животный мир представлен моржами, белыми медведями и другими полярными животными. Зимой температура опускается до – 60°, а летом она поднимается только до + 3°С. Отдельной природной зоной является антарктическая пустыня, занимающая территорию Антарктиды.

Список использованных источников

• https://obrazovaka.ru/geografiya/kakie-byvayut-prirodnye-zony.html • https://pristor.ru/prirodnye-zony-i-ix-osnovnye-osobennosti/ • https://ru.wikipedia.org/wiki/Природная_зона

Источник