- Тема 9 основы рационального природопользования

- Природные ресурсы и основы природопользования.

- Природные ресурсы – различные способы существования, которые люди находят в природе.

- Природопользование, его виды. Рациональное и нерациональное природопользование.

- Атмосфера, ее состав

- 7 Лекция. Природные ресурсы и рациональное природопользование

- 7.1 Классификация природных ресурсов

Тема 9 основы рационального природопользования

Природные ресурсы — это совокупность компонентов природы, которые человек использует в своей деятельности, направленной на поддержание существования [22].

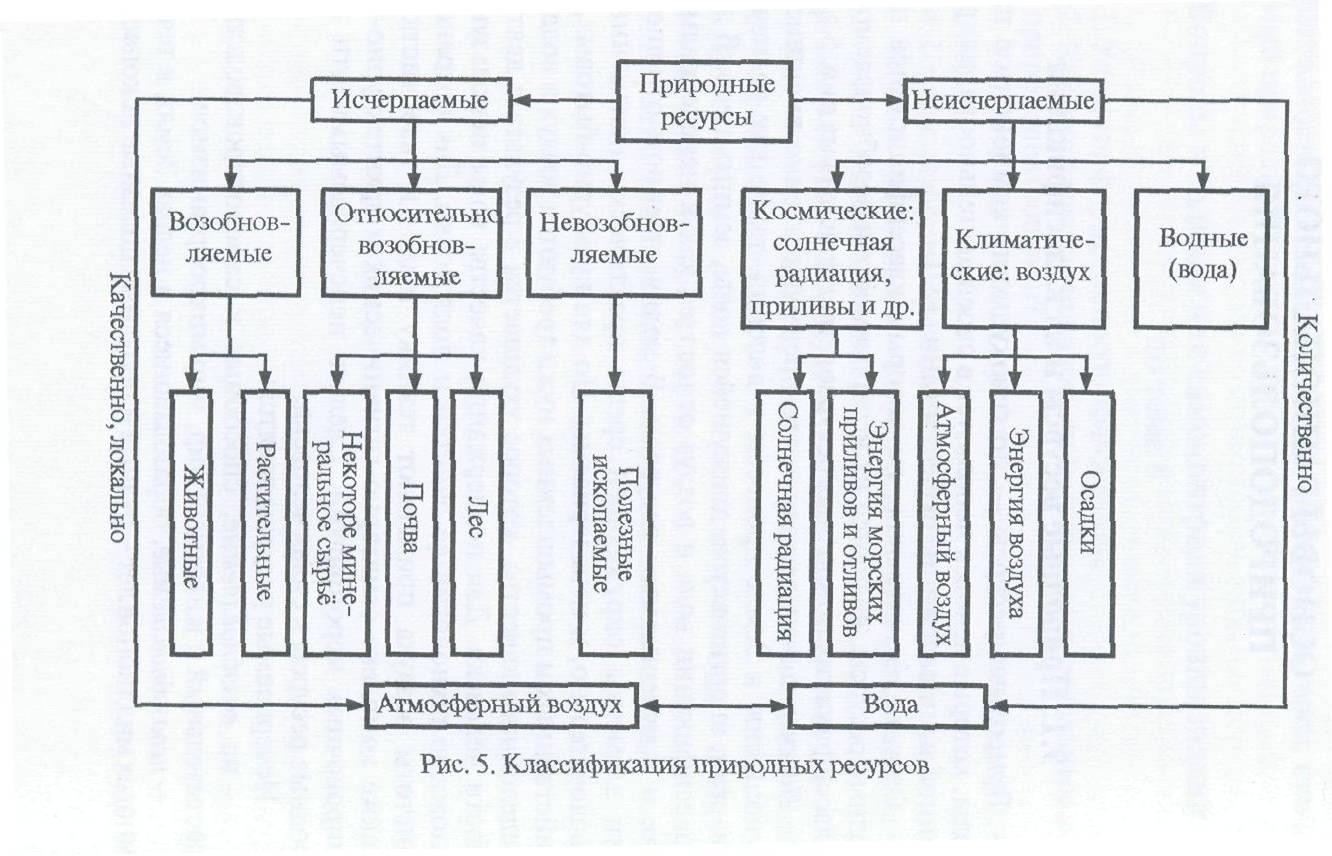

Одними из признаков, по которым классифицируются природные ресурсы, являются их исчерпаемость и возобновляемость. Классификация природных ресурсов представлена на рис. 5.

Неисчерпаемые ресурсы — это преимущественно внешние по отношению к Земле процессы и явления, такие как солнечная энергия, энергия ветра, движущейся воды, земных недр. В этой классификации вода и воздух относятся как к неисчерпаемым, так и к исчерпаемым ресурсам. В количественном отношении эти элементы окружающей среды практически неизменны, а следовательно, и неисчерпаемы. Но для культурно-бытовых, хозяйственных и промышленных нужд требуются воздух и вода определённого качества, которое ухудшается в результате деятель ности человека. Для поддержания качества воды используются сложные технологии её очистки и подготовки. Для сохранения чистоты воздуха применяют технику пыле- и газоочистки, а также комплекс санитарно-гигиенических и архитектурно-планировочных мероприятий. Сделать неисчерпаемыми эти природные ресурсы в силах человека.

Исчерпаемые ресурсы делятся:

- на возобновляемые, способные к самовоспроизводству —растительный и животный мир, мир микроорганизмов;

- невозобновляемые, образовавшиеся в недрах Земли в течение многих миллионов лет — рудные и нерудные полезные ископаемые;

— относительно возобновляемые, способные к воспроизводству в темпах, отстающих от темпов потребления. Например, процесс образования чернозёмного слоя почвы толщиной 1 см длится столетия [23], а разрушается гораздо быстрее. Для возобновления запасов древесины также требуется не одно десятилетие. В ходе получения энергии и создания необходимой продукции человек разведывает, добывает и перемещает к местам переработки необходимые природные ресурсы, вовлекая их в ресурсный цикл. Ресурсный цикл — это совокупность превращений и пространственных перемещений определённого вещества или группы веществ, происходящих на всех этапах использования человеком. В природопользовании выделяют несколько ресурсных циклов, которые тесно связаны друг с другом. К таким ресурсным циклам относят: цикл почвенно-климатических ресурсов, цикл сельскохозяйственного сырья, цикл сырьевых ресурсов, цикл энергетических ресурсов, цикл ресурсов живой природы [17]. Цикл сырьевых ресурсов тесно связан с производством энергии, т.е. с циклом энергетических ресурсов. Слово «цикл» подразумевает замкнутость процесса. В природе все вещества находятся в замкнутых биохимических циклах. Наличие таких циклов не позволяет веществам переходить в иное состояние. Ресурсный цикл, иногда называемый антропогенным круговоротом вещества, фактически не замкнут (см. рис. 1). На каждом его этапе неизбежны потери, являющиеся следствием особенностей технологий либо каких-нибудь объективных или субъективных причин. Считается, что на всех этапах ресурсного цикла в окружающей среде рассеивается около 98% добываемого минерального сырья [18]. Предметы массового потребления в результате износа, коррозии или утраты в них надобности так или иначе оказываются в окружающей среде, загрязняя её. Многие отходы преобразуются в воде, почве и атмосфере в ещё более опасные для здоровья человека вещества, которые являются вторичными загрязнениями [17]. Особый случай представляют собой культурные экосистемы, К ним относят обрабатываемые сельскохозяйственные земли, неспособные к самовосстановлению из-за истощения почвы вследствие многократного выращивания урожая, в которой сконцентрированы органические и минеральные вещества. В результате организмы-деструкторы или почвообразователи не получают материала для разложения и минерализации, а также обеспечения собственных потребностей в веществе и энергии. Поэтому человек вынужден полностью брать на себя обязанность восстановления плодородия почвы, используя для этого специально созданные им вещества, например удобрения. Так, в процессе сбора урожая сельскохозяйственных культур на планете из почвы ежегодно выносится 57 млн т азота, 3—5 млн т фосфора, до 10 млн т калия [23]. Утраченные элементы возмещаются со значительным дефицитом за счёт внесения сотен миллионов тонн навоза, тысяч тонн минеральных удобрений, а также биологической фиксации азота клубеньковыми бактериями бобовых растений. Таким образом, человек как бы замыкает значительную долю естественного круговорота, в рамках которого осуществляется ресурсный цикл. Количество вещества, вовлекаемого в антропогенный круговорот, уже соизмеримо с количеством вещества в естественных биохимических циклах. По мере прохождения через ресурсный цикл вещества, ранее сконцентрированные в том или ином месте локализации, рассеиваются. Рассеиваются не исходные, а трансформированные или утраченные в процессе ресурсного цикла вещества, которые загрязняют природную среду [23]. Таким образом, главной объективной причиной загрязнения среды является незамкнутость ресурсного цикла. К загрязнителям окружающей среды относятся не только токсичные и вредные отходы производств, но и практически 104 «безвредные» вещества и материалы, образующиеся в качестве попутных продуктов, таких как массы навоза в сельском хозяйстве, углекислый газ, утонувшая древесина. Борьба с подобными загрязнениями среды является также актуальной.

Источник

Природные ресурсы и основы природопользования.

Природные ресурсы – различные способы существования, которые люди находят в природе.

Домашнее задание (8) с. 180 – 191 ( 1 ) с. 55 – 74

Классификация природных ресурсов :

Природопользование, его виды. Рациональное и нерациональное природопользование.

Природопользование – теория и практика рационального использования человеком природных ресурсов. Рациональное природопользование – система деятельности, обеспечивающая экономное использование природных ресурсов и их воспроизводство. Нерациональное природопользование – система деятельности, ведущая к подрыву восстановительных сил биосферы, исчерпанию природных ресурсов. Рациональное природопользование включает изучение, охрану, освоение, преобразование ресурсов. Все ресурсы охраняются совместно, добываемые ресурсы используются максимально полезно, достигается воспроизведение и сохранение естественных ресурсов. Ресурсосбережение – производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии и с наименьшим воздействием на биосферу. Энергосбережение – организационная, научная, практическая и информационная деятельность, направленная на эффективное использование энергоресурсов в расчете на единицу конечного полезного эффекта, снижение потерь топливно – энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, хранении, транспортировки.

Атмосфера, ее состав

- Тропосфера – высота до 16 – 18 км. на экваторе, и 7 – 8 км. на полюсах, содержит до 80% всей массы воздуха и весь водяной пар.

- Стратосфера – 60 км.

- Мезосфера – 80 – 85 км.

- Ионосфера – 80 -800 км.

- Экзосфера – 2000 км.

- не пропускает на Землю большую часть метеоритов и космической пыли, космического излучения.

- смягчает суточные колебания температуры

- распределяет свет от Солнца

- передает звук ( скорость звука в воздухе 330 м/сек)

- поддерживает процесс горения

- переносит влагу.

- использование домов солнечной архитектуры (ориентация домов на южную сторону, устройство подогревателей воды, гравийных аккумуляторов тепла в подвалах домов).

- солнечные коллекторы, гелиоводонагреватели, фокусирующие солнечную энергию зеркала на водонагревателях для горячего водоснабжения.

- производство электроэнергии с помощью солнечных батарей.

Источник

7 Лекция. Природные ресурсы и рациональное природопользование

Цель лекции — ознакомить с классификацией природных ресурсов, уяснить важность сохранения генофонда живых существ, изучить основные принципы природопользования.

Содержание лекции: природные ресурсы и их значение, классификация природных ресурсов, сохранение генофонда живых существ, принципы рационального природопользования, малоотходные и безотходные технологии.

Природные (естественные) ресурсы — это природные объекты и явления, которые человек использует для создания материальных благ, обеспечивающих не только поддержание существования человечества, но и постепенное повышение качества жизни.

7.1 Классификация природных ресурсов

В основу классификации положено три признака: по источникам происхождения, по использованию в производстве и по степени истощаемости ресурсов.

1. По источникам происхождения ресурсы подразделяются на биологические, минеральные и энергетические.

Биологические ресурсы — это все живые средообразующие компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты с заключенным в них генетическим материалом (Реймерс, 1990). К ним относятся промысловые объекты, культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т. е. сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др.

Минеральные ресурсы — это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может быть рудным, если из него извлекаются металлы, и нерудным, если извлекаются неметаллические компоненты (фосфор и т. д.), или используются как строительные материалы.

Если же минеральные богатства используются как топливо (уголь, нефть, газ, горючие сланцы, торф, древесина, атомная энергия) и одновременно как источник энергии в двигателях, для получения пара и электричества, то их называют топливно-энергетическими ресурсами.

Энергетическими ресурсами называют совокупность энергии Солнца и космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других источников энергии.

2. По использованию в производстве ресурсы классифицируют на

— земельный фонд — все земли в пределах страны и мира, входящие по своему назначению в следующие категории: сельскохозяйственные, населенные пункты, несельскохозяйственного назначения (промышленности, транспорта, горных выработок и т. п.), мировой земельный фонд — 13,4 млрд га;

— лесной фонд — часть земельного фонда Земли, на которой произрастает или может произрастать лес, выделенные для ведения сельского хозяйства и организации природных особо охраняемых территорий; он является частью биологических ресурсов;

— водные ресурсы — количество подземных и поверхностных вод, которые могут быть использованы для различных целей в хозяйстве (особое значение имеют ресурсы пресных вод, основным источником которых являются речные воды);

— гидроэнергетические ресурсы, которые способна дать река, приливно-отливная деятельность океана и т. п.;

— ресурсы фауны — количество обитателей вод, лесов, отмелей, которые может использовать человек, не нарушая экологического равновесия;

— полезные ископаемые (рудные, нерудные, топливно-энергетические ресурсы) — природное скопление минералов в земной коре, которое может быть использовано в хозяйстве, а скопление полезных ископаемых образует их месторождения, запасы которых должны иметь промышленное значение.

3. По степени истощаемости ресурсы подразделяют на:

— неисчерпаемые ресурсы — непосредственно солнечная энергия и вызванные ею природные силы, например, ветер и приливы существуют вечно и в неограниченных количествах;

— исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни из них могут возобновляться, если есть к этому естественные возможности или даже с помощью человека (искусственная очистка воды, воздуха, повышение плодородия почв, восстановление поголовья диких животных и т. п).

На основе интенсивности и скорости естественного образования исчерпаемые ресурсы делят на подгруппы:

а) невозобновляемые, к которым относят:

- все виды минеральных ресурсов или полезные ископаемые. Они как известно, постоянно образуются в недрах земной коры в результате непрерывно протекающего процесса рудообразования, но масштабы их накопления столь незначительны, а скорости образования измеряются многими десятками и сотнями миллионов лет (например, возраст каменных углей насчитывает более 350 млн. лет), что практически их учитывать в хозяйственных расчетах нельзя;

- земельные ресурсы в их естественном природном виде, морфологическое устройство поверхности (т. е. рельеф) существенно влияет на хозяйственную деятельность, на возможность освоения территории. Однажды нарушенные земли (например, карьерами) при крупном промышленном или гражданском строительстве в своем естественном виде уже не восстанавливаются.

- ресурсы растительного мира;

- животного мира.

- продуктивные пахотно-пригодные почвы;

- леса с древостоями спелого возраста;

- водные ресурсы в региональном аспекте.

Источник