6 Вариант

4) анаэробиоза 2. За какое открытие И. И. Мечников удостоен Нобелевской премии?

4) клеточного иммунитета

2) Стэнли Прузинер

4. Микроскопия не позволяет изучать объект в:

4) в рассеянном свете

5. Лептоспиры относятся к отделу:

6. Бинарная номенклатура названия микроорганизмов отражает:

7. Каких органелл не имеет прокариотическая клетка?

1) Грибы

9. Микроорганизмы, имеющие более одного завитка относятся к:

10. К низшим грибам относятся:

5) все выше перечисленные

5) все выше перечисленное

12. Назовите методы окраски капсул у бактерий в мазке 3:

13. Укажите название микроорганизмов, представленных на рис Б:

14. Назовите метод окраски кислотоустойчивых бактерий:

15. Какой гриб изображен на рисунке?

16. Что входит в состав клеточной стенки грибов в отличии от других микроорганизмов?

17. Изучение биохимических свойств микроорганизмов не включает определение ферментации:

18. К элективным средам относятся:

1) 1% щелочная пептонная вода

19. Кровяной агар — это питательная среда:

4) специальная естественная

20. На сдвиг какого параметра реагирует индикатор в среде Эндо?

5) образуются под действием антибиотиков

23. Для большинства бактерий в R форме характерно:

1) слабая вирулентность

24. С именем Зельмана Ваксмана связано открытие:

2) стрептомицина

25. Назовите ученого — нобелевского лауреата, синтезировавшего сальварсан для лечения сифилиса:

26. Назовите ученого, впервые выделившего в 1943 году стрептомицин из актиномицетов группы Streptomyces:

3) Зельман Ваксман

27. Природными продуцентами антибиотиков являются:

2) Грибы

28. Механизм действия антибиотиков пенициллинового ряда связан с ингибированием:

1) синтеза пептидогликана

29. Механизм действия полиенов:

2) повышают проницаемость ЦПМ

30. Стерилизация сухим жаром применяется для обеспложивания:

3) стеклянной посуды

31. Окраску внутриклеточных включений в мазке 2 целесообразно проводить методом:

32. Природу брожения открыл:

33. Укажите среду для культивирования анаэробов:

1) лакмусовое молоко

34. Для проведения бактериологической диагностики используют:

1) питательные среды

35. Характеристика колоний не включает:

4) расположение клеток

36. Для выделения спорообразующих микроорганизмов применяют метод:

37. Механизмы устойчивости к противогрибковым препаратам:

4) амплификация мишени (замена эргостерола на др. стеролы)

38. Образование L-форм бактерий включает изменения:

2) морфологические

39. Отличие прионов от вирусов включает:

8) все перечисленное

40. Морфологию грибов в основном изучают:

3) в неокрашенных мазках с помощью сухой системы микроскопа

41. Удаление растворенного в питательных средах кислорода можно осуществить с помощью

2) регенерации среды

42.Для каких микроорганизмов нормальной является S- форма колоний:

43. Дезинфекция — это уничтожение во внешней среде:

1) патогенных бактерий

44. Способность удерживать карболово-спиртовой раствор генцианового-фиолетового определяется наличием в клеточной стенке:

2) тейхоевых кислот

Источник

63. История открытия антибиотиков. Источники и методы получения антибиотиков.

антибиотики — химиотерапевтические вещества, продуцируемые микроорганизмами, животными клетками, растениями, а также их производные и синтетические продукты, которые обладают избирательной способностью угнетать и задерживать рост микроорганизмов, а также подавлять развитие злокачественных новообразований.

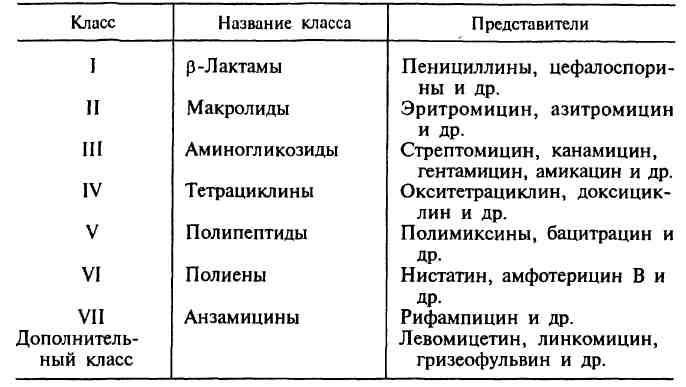

За тот период, который прошел со времени открытия П.Эрлиха, было получено более 10 000 различных антибиотиков, поэтому важной проблемой являлась систематизация этих препаратов. В настоящее время существуют различные классификации антибиотиков, однако ни одна из них не является общепринятой.

В основу главной классификации антибиотиков положено их химическое строение.

Наиболее важными классами синтетических антибиотиков являются хинолоны и фторхинолоны (например, ципрофлоксацин), сульфаниламиды (сульфадиметоксин), имидазолы (метронидазол), нитрофураны (фурадонин, фурагин).

Источники антибиотиков.

Основными продуцентами природных антибиотиков являются микроорганизмы, которые, находясь в своей естественной среде (в основном, в почве), синтезируют антибиотики в качестве средства выживания в борьбе за существование. Животные и растительные клетки также могут вырабатывать некоторые вещества с селективным антимикробным действием (например, фитонциды), однако широкого применения в медицине в качестве продуцентов антибиотиков они не получили.

Таким образом, основными источниками получения природных и полусинтетических антибиотиков стали:

• Актиномицеты (особенно стрептомицеты) — ветвящиеся бактерии. Они синтезируют большинство природных антибиотиков (80 %).

• Плесневые грибы — синтезируют природные бета-лактамы (грибы рода Cephalosporium и Penicillium)H фузидиевую кислоту.

• Типичные бактерии — например, эубактерии, бациллы, псевдомонады — продуцируют бацитрацин, полимиксины и другие вещества, обладающие антибактериальным действием.

Существует три основных способа получения антибиотиков:

• биологический синтез (так получают природные антибиотики — натуральные продукты ферментации, когда в оптимальных условиях культивируют микробы-продуценты, которые выделяют антибиотики в процессе своей жизнедеятельности);

• биосинтез с последующими химическими модификациями (так создают полусинтетические антибиотики). Сначала путем биосинтеза получают природный антибиотик, а затем его первоначальную молекулу видоизменяют путем химических модификаций, например присоединяют определенные радикалы, в результате чего улучшаются противомикробные и фармакологические характеристики препарата;

• химический синтез (так получают синтетические аналоги природных антибиотиков, например хлорамфеникол/левомицетин). Это вещества, которые имеют такую же структуру,

64. Спектр и механизмы действия химиотерапевтических препаратов и основных химических групп антибиотиков

По спектру действия антибиотики делят на пять групп в зависимости от того, на какие микроорганизмы они оказывают воздействие. Кроме того, существуют противоопухолевые антибиотики, продуцентами которых также являются актиномицеты. Каждая из этих групп включает две подгруппы: антибиотики широкого и узкого спектра действия.

Антибактериальные антибиотики составляют самую многочисленную группу препаратов. Преобладают в ней антибиотики широкого спектра действия, оказывающие влияние на представителей всех трех отделов бактерий. К антибиотикам широкого спектра действия относятся аминогликозиды, тетрациклины и др. Антибиотики узкого спектра действия эффективны в отношении небольшого круга бактерий, например полет-миксины действуют на грациликутные, ванкомицин влияет на грамположительные бактерии.

В отдельные группы выделяют противотуберкулезные, противолепрозные, противосифилитические препараты.

Противогрибковые антибиотики включают значительно меньшее число препаратов. Широким спектром действия обладает, например, амфотерицин В, эффективный при кандидозах, бластомикозах, аспергиллезах; в то же время нистатин, действующий на грибы рода Candida, является антибиотиком узкого спектра действия.

Антипротозойные и антивирусные антибиотики насчитывают небольшое число препаратов.

Противоопухолевые антибиотики представлены препаратами, обладающими цитотоксическим действием. Большинство из них применяют при многих видах опухолей, например митоми-цин С.

Действие антибиотиков на микроорганизмы связано с их способностью подавлять те или иные биохимические реакции, происходящие в микробной клетке.

В зависимости от механизма действия различают пять групп антибиотиков:

1. антибиотики, нарушающие синтез клеточной стенки. К этой группе относятся, например, β-лактамы. Препараты этой группы характеризуются самой высокой избирательностью действия: они убивают бактерии и не оказывают влияния на клетки микроорганизма, так как последние не имеют главного компонента клеточной стенки бактерий — пептидогликана. В связи с этим β -лактамные антибиотики являются наименее токсичными для макроорганизма;

2. антибиотики, нарушающие молекулярную организацию и синтез клеточных мембран. Примерами подобных препаратов являются полимиксины, полиены;

3. антибиотики, нарушающие синтез белка; это наиболее многочисленная группа препаратов. Представителями этой группы являются аминогликозиды, тетрациклины, макроли-ды, левомицетин, вызывающие нарушение синтеза белка на разных уровнях;

4. антибиотики — ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот. Например, хинолоны нарушают синтез ДНК, рифампицин — синтез РНК;

5. антибиотики, подавляющие синтез пуринов и аминокислот. К этой группе относятся, например, сульфаниламиды.

Источник