1.Понятие о природном комплексе(пк), птк, геосистеме, ландшафте.

Природный комплекс — территория, однородная по происхождению, истории геологического развития и современному составу специфических природных компонентов. Он имеет единый геологический фундамент, однотипный характер и количество поверхностных и подземных вод, однородный почвенно-растительный покров и единый биоценоз.

Природные комплексы могут быть разных размеров. Самый крупный природный комплекс — географическая оболочка Земли. Материки и океаны — природные комплексы следующего ранга. Внутри материков выделяются физико-географические страны — природные комплексы третьего уровня. Наименьшие по размерам природные комплексы (местности, урочища, фауны) занимают ограниченные территории. Это холмистые гряды, отдельные холмы, их склоны; или низменная долина реки и ее отдельные участки: русло, пойма, надпойменные террасы. Чем меньше по размерам природный комплекс, тем однороднее его природные условия. Природный территориальный комплекс (ПТК) – пространственно- временная система природных компонентов, обладающая высоким уровнем организации, развивающаяся как единое целое и подчиняющаяся общим географическим закономерностям.

ПТК обладают определённой устойчивостью, они имеют тенденцию восстанавливаться после их нарушения внешними агентами. ПТК относятся к разным уровням (рангам): планетарному (географическая оболочка), региональному (ландшафтная зона, провинция, отдельный ландшафт), топологическому (местность, урочище, фация). ПТК регионального и топологического уровней — структурные части географической оболочки.

Среди природных систем в окружающей человека среде особую роль играют географические системы или геосистемы — это понятие ввел А. Г. Исаченко.

Геосистема – это природно-географические единства всех возможных категорий, от планетарной геосистемы (географической оболочки) до элементарной геосистемы (физико- географической фации).

Геосистемы весьма разномаштабны, поэтому совершенно естественно их разделение по размерности: длине, площади, объему, массе, времени.

Три ранга геосистем :1)планетарная геосистема – высшее природное единство; 2)основная геосистема, наиболее дробное подразделение географической оболочки. 3)элементарные геосистемы, недолговечные, быстро трансформирующиеся комплексы, внутри которых природные условия практически однородны. Н.А. Солнцеву: «Ландшафт – это генетически однородный природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственного только данному ландшафту набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных урочищ»

2.Определение и трактовка термина «ландшафт»

Термин «ландшафт» происходит от немецкого означает «вид», «пейзаж». В русской географии этот термин утвердился благодаря работам Л.С.Берга и Г.Ф. Морозова как синоним природного территориального комплекса. Именно в таком значении существует ряд определений ландшафта, одно из наиболее полных принадлежит Н.А. Солнцеву: «Ландшафт – это генетически однородный природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственного только данному ландшафту набора динамически сопряженных и закономерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных урочищ». В этом определении учтены основные особенности ландшафта: а) это территория, обладающая генетическим единством. б) в его границах геологическое строение, рельеф и климат характеризуются относительной однородностью.в) каждый ландшафт отличается от другого своей структурой, т.е. набором более мелких ПТК, выступающих его структурными элементами. Последние связаны между собой генетически и динамически и образуют единую природную территориальную систему.

Однородность ландшафта обеспечивается его генезисом, в котором отражается однородность зональных (климатических) и азональных (рельефа, геологических отложений) факторов. Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая.

В соответствии с региональной трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, А.А. Григорьевым, С.В.Калесником, поддержана Н.А.Солнцевым, А.Г. Исаченко. Региональный подход к изучению ландшафтов оказался весьма плодотворным. Благодаря ему получили развитие следующие разделы ландшафтоведения: морфология ландшафта, динамика ландшафта, методика ландшафтного картографирования, систематика ландшафтов, прикладное ландшафтоведение.

По типологической трактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев) ландшафт – это тип или вид природного территориального комплекса. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов. Он ускорил разработку классификации ландшафтов.

Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д.Л. Арманда и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс. Можно говорить: ландшафт Русской равнины, ландшафт Кавказа, ландшафт Полесья, болотный ландшафт. Такая точка зрения широко распространена в научно-популярной географической литературе.

Источник

3. Понятие о ландшафте, природном территориальном комплексе и геосистеме. Компоненты ландшафта.

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) — конкретный индивидуальный ПТК, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте.

Существует три трактовки термина «ландшафт»: региональная, типологическая, общая. В соответствии с региональной (или индивидуальной) трактовкой ландшафт понимается как конкретный индивидуальный ПТК, как неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте. Такая точка зрения высказана Л.С. Бергом, А.А. Григорьевым, С.В.Калесником, поддержана Н.А.Солнцевым, А.Г. Исаченко. По типологической трактовке (Л.С. Берг, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Дементьев) ландшафт – это тип или вид природного терри¬ториального комплекса. В почвоведении существует понятие о типах и видах почв, в геоморфологии – о типах рельефа, а в ландшафтоведении можно говорить о типах, родах, видах ландшафта. Типологический подход необходим при средне- и мелкомасштабном картографировании ПТК значительных по площади регионов. Общая трактовка термина «ландшафт» содержится в трудах Д.Л. Арманда и Ф.Н. Милькова. В их понимании синонимами ландшафта выступают природный территориальный комплекс, географический комплекс.

Ландшафты, измененные хозяйственной деятельностью человека, следует подразделять на культурные и природно-антропогенные. Культурный ландшафт формируется в результате сознательной, целенаправленной деятельности человека для удовлетворения тех или иных практических потребностей. Природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) представляют собой комплексы, которые раз возникнув под влиянием человеческой деятельности, в дальнейшем развиваются самостоятельно.

природный территориальный комплекс (ПТК) — это не просто набор или сочетание компонентов. А такая их совокупность, которая представляет собой качественно новое, более сложное материальное образование, обладающее свойством целостности. Природный территориальный комплекс можно определить как пространственно-временную систему географических компонентов, взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое.

Природный территориальный комплекс (ПТК) — это определенный уровень организации вещества Земли. Отдельные компоненты комплекса не могут существовать вне его.

В 1963 г. В.Б.Сочава предложил именовать объекты, изучаемые физической географией, геосистемами. Понятие «геосистема» охватывает весь иерархический ряд природных географических единств — от географической оболочки до ее элементарных структурных подразделений.

Элементы комплекса взаимообусловлены, характер каждого из них предопределен (детерминирован) совокупностью всех остальных, у него ограничена «свобода выбора».

Планетарный уровень представлен на Земле в единственном экземпляре — географической оболочкой. Наиболее короткий и точный термин — эпигеосфера.

К геосистемам регионального уровня относятся крупные и достаточно сложные по строению структурные подразделенияэпигеосферы — физико-географические, или ландшафтные, зоны, секторы, страны, провинции и др.

Под системами локального уровня подразумеваются относительно простые ПТК, из которых построены региональные геосистемы — так называемые урочища, фации и некоторые другие.

Таким образом, мы можем определить ландшафтоведение как раздел физической географии, предметом которого является изучение геосистем регионального и локального уровней как структурных частей эпигеосферы (географической оболочки). Эпигеосфера обладает одновременно свойствами непрерывности (континуальности) и прерывистости (дискретности). Континуальность эпигеосферы обусловлена взаимопроникновением ее компонентов, потоками энергии и вещества, их глобальными круговоротами, т.е. процессами интеграции. Дискретность — проявление процессов дифференциации вещества и энергии эпигеосферы, определенной внутренней структурированности отдельных частей, выполняющих свои функции в составе целого.

Узкую контактную и наиболее активную пленку эпигеосферы иногда называют ландшафтной сферой. Она состоит из трех разных частей, приуроченных к приповерхностному слою литосферы вместе с приземным слоем тропосферы, к поверхностному слою Мирового океана и океаническому дну.

Задачи ландшафтоведения ограничиваются изучением наземных геосистем, т.е. природных территориальных комплексов.

Основные составные части ландшафта, представленные фрагментами сфер географической оболочки: литосферы, гидросферы, атмосферы и сферы распространения биоты. Компоненты тесно связаны между собой, при изменении одного из них изменяются другие. Различают компоненты природные (горные породы, воздух, поверхостные и подземные воды, почва, живое вещество) и антропогенные (результаты деятельности человека: сооружения, плантации и т.п.).

Источник

Природная геосистема (географическая система)

Любой географический объект представляет собой систему, так как для него характерны все свойства системы: взаимосвязь компонентов, целостность, открытость, динамичность.

Свойства природной геосистемы:

1. Территориальность — основополагающее свойство и признак геосистемы. Это означает, что у каждой геосистемы есть привязка к определённому месту в географическом пространстве.

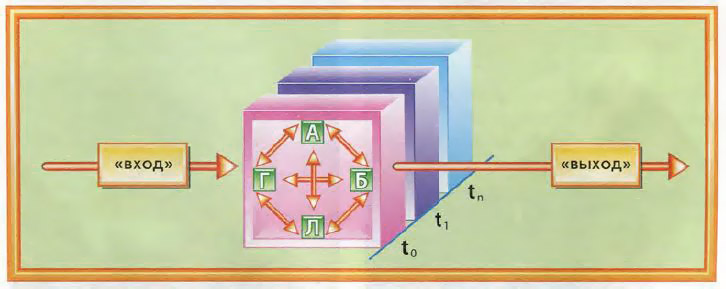

2. Наличие географических компонентов . Всякая природная географическая система состоит из компонентов неживой (абиотической) и живой (биотической) природы. Это компоненты географической оболочки: литосферы (Л), атмосферы (А), гидросферы (Г), растительного и животного мира (Б) (рис. 174).

|

| Рис. 174. Схема природной геосистемы |

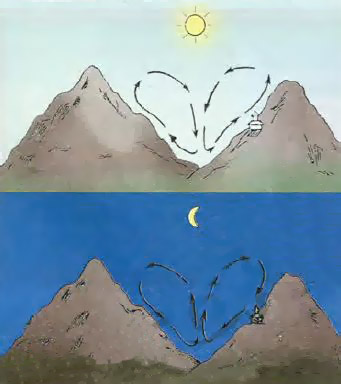

3. Взаимосвязь географических компонентов . Так, климат данной территории влияет на режим рек, почвы, растительный и животный мир. Рельеф местности, в свою очередь, воздействует на особенности климата, развитие речных долин, скорость течения рек, особенности биоты. Территория Дагестана преимущественно горная, поэтому среди основных климатообразующих факторов особенно важная роль принадлежит рельефу. Значительная разница абсолютных высот, наличие замкнутых котловин, высокогорных областей и глубоких ущелий вносит большое разнообразие в климат республики. Полупустынный климат Прикаспийской низменности с высокими летними температурами сменяется последовательными переходами до холодного климата гор, некоторые вершины которых покрыты вечными снегами. С увеличением высоты возрастает количество осадков, особенно на наветренных склонах. В течение суток наблюдается чередование горно-долинных ветров (рис. 175).

|

| Рис. 175. Механизм образования ветра |

|

| Рис. 176. Горный Дагестан |

4. Целостность геосистемы достигается тесной взаимосвязью компонентов. Многообразные связи позволяют геосистеме существовать, в известной мере, самостоятельно.

На этой странице материал по темам:

Источник