4.Компоненты природы и их характеристика.

Компоненты природы – земля, недра, почвы, поверхностные воды, подземные воды, атмосферный воздух, растительный мир, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Основные природные компоненты (составные части) ПТК:

— литогенная основа, состоящая из геологических пород рельефа;

— воздушные массы нижних слоев атмосферы – тропосферы;

— растительный и животный мир, в совокупности образующие биоту (биосферу);

— почва как биокосная система (педосфера).

Литогенная основа – наиболее инертный элемент Л., задает жесткий каркас для формирования ПТК, ведущий фактор. Проявляется это через особенности рельефа, наличие поверхностей с разными уклонами и экспозицией, определяющими перераспределение гидротермитеских ресурсов, обеспеченность растительности питательными элементами. Определяет резкие рубежи в пространственной дифференциации Л.Тропосфера – воздушные массы диномичные, интегрируют природные комплексы, сглаживая переходы между геосистемами и усиливая континуальность ( непрерывность) Л. Угликислый газ воздуха – основа фотосинтеза, кислород – дыхания и окисления, азот – элемент питания растений. Воздух обеспечивает «парниковый эффект», сглаживая температурные компоненты: переная тепло и влагу сглаживает гитротермические различия; обеспечивает тепло- и материальный обмен между компонентами геосистем. Гидросфера (природные воды) – представлены в трех фазовых состояниях (жидком, твердом, парообразным). Различная обводненность территории резко дифференцирует Л. Оболочку на наземные и водные геосистемы. Вода – ведущий и лимитирующий фактор. Биота – растительность – основа круговорота вещества и потока энергии в геосистеме. Растения превращают солнечную энергию в земную химическую органический соединений благодаря фотосинтезу, выделяют кислород и обеспечивают наличие озонового экрана,( например, противоэрозионная) Животный мир зависит от растительности, поддерживает целостность круговорота веществ, особенно редуценты, которые минерализуют мертвое органическое вещество и влияют на формирование почв. Почва – биокосный продукт взаимодействия абиотических и биотических компонентов. Она накапливает элемент минерального питания растений и биогенную энергию, заключенную в гумусе и разлагающемся органическом веществе, которые определяют плодородие почв.

5.Энергетические, информационные и материальные связи между компонентами природы.

Ландшафт способен существовать только при условии «движения через него потока вещества, энергии и информации». Вещественные, энергетические и информационные свойства природных компонентов теснейшим образом взаимосвязаны и отдельно друг от друга в природе не существуют. Поэтому вещественно-энергетический и информационный обмен между компонентами и геосистемами в целом немыслим в их раздельности. Однако в ходе ландшафтного анализа удается различать его виды.

Можно привести немало примеров вещественно-энергетических связей в ландшафте. Начнем с самого простого: горный речной поток, порожденный атмосферными осадками и таянием высокогорных нивально-гляциальных покровов, низвергается вниз по ущелью, благодаря потенциалу гравитационной энергии горного рельефа, который был создан тектоническим вздыманием страны. Размывая скальные породы и обломочный материал осыпей и обвалов, поток превращает их в валунно-галечный аллювий. Его водная масса насыщается влекомым, взвешенным и растворенным материалом. Одновременно происходит жидкий, твердый и ионный сток. Ущелье со временем превращается в террасированную долину. В деятельности горного потока интегрируются многие факторы абиотической природы горного ландшафта: поверхностный сток, атмосферные осадки, снежно-ледовые покровы, горный рельеф, слагающие ландшафт горные породы.

Особенно ярко межкомпонентные вещественно-энергетические связи прослеживаются в биогеохимическом (малом биологическом) круговороте, наиболее важном в превращении ландшафта в целостную геосистему. Растительность выступает в нем самым активным компонентом. Недаром В. Б. Сочава назвал ее критическим компонентом ландшафта. Непременными и незаменимыми факторами жизни растений служат, как известно, свет, тепло, воздух, вода и элементы минерального питания. Даже из простого их перечня видно, что для существования растительного покрова необходимы все природные компоненты ландшафта. Под биологическим круговоротом понимается сложный циклический, многоступенчатый процесс. Он включает поступление химических элементов (С, N, О, Са, К, Mg, Na, P, S, Si, Cl, Fe и др.) из почвы, воды и воздуха в живые организмы главным образом в зеленые растения и превращение их под воздействием лучистой энергии Солнца в ходе фотосинтеза в сложные органические соединения. Ежегодно на Земле образуется около 170 млрд т первичного органического вещества. При этом усваивается 300-320 млрд т СО, из воздуха и выделяется около 200 млрд т свободного кислорода.

Часть созданного растениями-продуцентами биогенного вещества-энергии используется в трофических цепях животными. В результате минерализации растительного опада и отмерших организмов происходит возвращение химических элементов в среду: почвы, воздух и воду. Этот круговорот вещества и энергии почти замкнут. Малая доля отмершей органики захороняется или выносится за пределы геосистемы путем вещественно-энергетического обмена с ландшафтной средой. Примерно 0,004% годичной биологической продукции резервируется. Живое вещество выступает как аккумулятор солнечной энергии. В итоге за многие миллионы лет в ландшафтной оболочке накопились большие запасы свободной биогенной энергии (каустобиолиты, почвенный гумус), исчисляемые в /г10 3 -ккал. Однако в настоящее время человечество за одни только сутки расходует столько ископаемого органического топлива, сколько его откладывалось когда-то в среднем за 300-350 лет.

Информационные связи в ландшафтах прослеживаются как в пространстве, так и во времени. Суть их состоит в передаче территориального и временного упорядоченного разнообразия одним природным компонентом другому компоненту, и наоборот. Таким образом, компоненты как бы стремятся запечатлеть свою пространственно-временную организацию в других компонентах и геосистеме в целом. В отношении пространственной организации очень сильное информационное давление на другие природные компоненты оказывает литогенная основа. Разнообразие горных пород, а главное, неровности рельефа дневной поверхности находят соответствующее отражение в пространственной смене почвенного и растительного покрова, водного режима и микроклимата. Как территориально дифференцирована литогенная основа, так в главных чертах устроен в плане и ландшафт в целом.

Классическим примером информационного влияния рельефа на ландшафт является известное правило предварения В. В. Алехина (1882-1946), известного геоботаника, профессора МГУ. Согласно правилу предварения, на склонах северной экспозиции развивается растительность более северных зон, подзон, а на склонах южной экспозиции — более южных. В лесостепной зоне, например, склоны долин и балок, обращенные на север, как правило, заняты широколиственными лесами, а склоны южной экспозиции — степными ценозами.

В информационных ландшафтных связях можно видеть аналогию с известным принципом симметрии П. Кюри (1859-1906), согласно которому симметрия причины сохраняется в симметрии следствия. Если в указанной формуле вместо слова «симметрия» поставить слово «организация», то она в полной мере будет характеризовать суть трансляционной информации в ландшафте.

Источник

Природный комплекс

Урок знакомит с понятиями «природный комплекс», «природные компоненты», «географическая оболочка». Рассмотрены примеры деления природных комплексов по размерам, а также взаимосвязи все природных компонентов.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Природный комплекс»

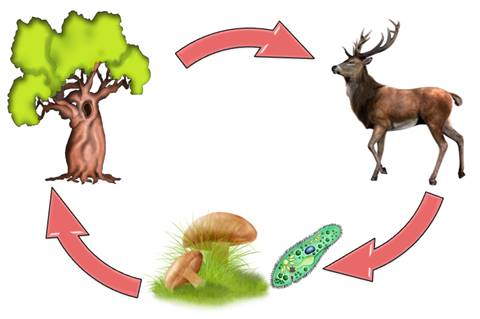

Растения и некоторые бактерии обладают способностью преобразовывать неорганические вещества в органические. Для этого им необходима вода, углекислый газ, питательные вещества и солнечный свет. В ходе всех превращений из неорганических веществ получаются не только органические вещества, но и выделяется кислород. Животные же для получения органических веществ поедают растения или друг друга. Микроорганизмы и грибы преобразуют отмершие остатки растений и животных в неорганические вещества, которые вновь используются растениями. Так образуется цепь питания, где каждое её звено влияет на другие звенья этой цепи. Можно сделать вывод, что все организмы на Земле взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга.

Каждый организм может жить только в определенных, благоприятных для него условиях. Растения и животные, которые обладают сходными условиями обитания, в одинаковой степени зависят от одних и тех же условий неживой природы – горных пород, воздуха и воды, образуют природный комплекс.

Природный комплекс – закономерное сочетание всех компонентов природы на определённой территории.

Компонентами природы являются горные породы, воздух, вода, растения, животные и почва.

Изменение хотя бы одного из них неизбежно повлечёт за собой изменение и всех других компонентов. Чтобы это доказать, приведём пример. Человек часто вырубает леса. Давайте представим природный комплекс леса в виде цепи и посмотрим, как изменятся другие компоненты природного комплекса (звенья), если исчезнет растительность. Из-за отсутствия растительности погибнут травоядные животные, потому что исчезнут растения – источник их питания, а вслед за травоядными исчезнут и хищные животные. Изменится и уровень грунтовых вод: он понизится, потому что корни растений не будут впитывать в себя воду. Изменится состав почвы, потому что она лишится поступающих от растений и животных минеральных веществ. Вслед за изменением этих компонентов постепенно будет меняться и климат территории: станет суше и теплее. В итоге на месте одного природного комплекса возникнет совсем другой, не похожий на предыдущий.

Все природные комплексы отличаются друг от друга не только по составу своих компонентов, но и по своим размерам. К небольшим природным комплексам можно отнести луг, участок леса, болото.

Крупными природными комплексами являются материки и океаны.

Самым же крупным природным комплексом, который охватывает компоненты всей Земли, является географическая оболочка.

Географическая оболочка охватывает всю планету. Она образуется на стыке взаимодействия нижних слоев литосферы, верхних слоёв атмосферы и всей гидросферы. Давайте попробуем проследить за тем, как это происходит. Газы атмосферы проникают в гидросферу и в горные породы. Вода постоянно испаряется из гидросферы, попадая в воздушную оболочку Земли. Она разрушает горные породы, вымывая из них частички. Растворимые водой, они попадают вновь в гидросферу и в атмосферу. Таким образом, мы видим, что нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы и вся гидросфера образуют единое целое – географическую оболочку Земли.

Первоначальными компонентами, которые составляли географическую оболочку, были вода, воздух и горные породы. Однако, природные условия, которые в ней наблюдались, оказались благоприятными и для развития в её пределах еще одного компонента – растений и животных, т. е жизни, которая образовала биосферу.

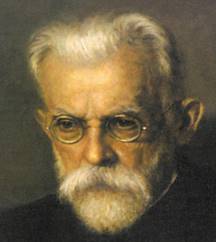

Биосфера – часть географической оболочки, заселённая организмами и преобразованная в результате их жизнедеятельности. Великий ученый-натуралист Владимир Иванович Вернадский разработал даже учение о биосфере, в котором включал в эту оболочку не только живые организмы, но и неорганические вещества, которые образовывались в результате их деятельности. Биосфера непрерывно расширяется и преобразует все компоненты географической оболочки.

Все компоненты природы взаимосвязаны между собой, являются звеньями одной цепи. Их закономерное сочетание на определённой территории образует природный комплекс. Изменение хотя бы одного компонента в комплексе повлечёт за собой неизбежное изменение и всех других компонентов, т. е изменив хотя бы одно звено, вся цепь изменится.

Источник