Процессы эмбрионального развития позвоночного животного

Периодизация индивидуального развития. Оплодотворение. Дробление.

Знакомство с эмбриогенезом позвоночных позволяет оценить с позиции сравнительной эволюционной гистологии постепенное изменение основных эмбриологических и гистогенетических процессов и, в то же время, преемственность этих изменений в их общебиологической основе, экстраполировать некоторые этапы эмбриогенезов на развитие человека. В эксперименте на животных можно моделировать различные условия развития, изучать действие тератогенных веществ на органо- и гистогенезы, а также критические периоды развития позвоночных.

Индивидуальное развитие, или онтогенез, начинается с момента оплодотворения и завершается смертью организма. Принято различать эмбриональный (зародышевый, пренатальный) и постэмбриональный (постнатальный) периоды индивидуального развития.

Эмбриональный период развития (эмбриогенез), в свою очередь, можно представить в виде ряда последовательно сменяющих друг друга биологических процессов — оплодотворения, дробления, возникновения бластулы и гаструлы, обособления комплекса зачатков органов и тканей, гисто- и органогенеза.

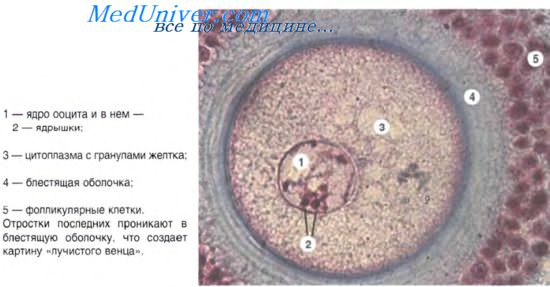

Оплодотворение — это слияние мужской и женской половых клеток и образование одноклеточного организма — зиготы. При оплодотворении происходит восстановление диплоидного набора хромосом, и образующаяся зигота приобретает свойство тотипотентности — способность дать начало всему разнообразию клеток и тканей будущего организма.

С помощью ферментов акросомы спермий локально разрушает оболочки яйцеклетки и происходит слияние его плазматической мембраны с плазматической мембраной яйцеклетки. Затем в овоплазму проникает головка и промежуточная часть спермия. Это происходит в результате взаимодействия между рецепторами клеточных оболочек сперматозоида и яйцеклетки. После проникновения генетического материала сперматозоида в яйцеклетку возникает новая одноклеточная живая система — зигота с диплоидным содержанием хромосом.

Дробление — серия повторяющихся митотических делений зиготы и ее дочерних клеток — бластомеров, без последующего роста их размеров до размера материнской клетки. Новые клетки не расходятся, а тесно прилежат друг к другу. Ритм дробления зависит от вида животного и колеблется от десятков минут до десяти и более часов. Темпы дробления не сохраняются постоянными и регулируются многими факторами. При радиальном способе дробления первая и вторая полосы (борозды) дробления проходят в меридианальной плоскости, но полосы дробления находятся под прямым углом друг к другу. Плоскость третьего дробления лежит под прямым углом к плоскостям первых двух дроблений и главной оси яйца (широтно или экваториально). Чередование меридианальных и широтных полос дробления вызывает увеличение числа бластомеров. У некоторых позвоночных появляются тангенциальные полосы дробления, проходящие параллельно поверхности скопления клеток. Характер дробления определяется количеством желтка и разным распределением его в цитоплазме яйцеклетки (гипотеза О. Гертвига).

Маложелтковые (алецитальные и олиголецитальные), а также изолецитальные яйцеклетки (клетки с небольшим количеством и равномерным распределением желтка) дробятся полностью (голобластически) и равномерно. Однако следует понимать, что бластомеры при, казалось бы, внешне одинаковых размерах могут отличаться своими биохимическими свойствами, и понятие равномерности условно. В случае высокого содержания желтка в яйцеклетке говорят о многожелтковых, или полилецитальных, яйцеклетках, в которых желток сосредоточен в вегетативной, а органеллы — в анимальной частях. Дробление в обогащенной включениями вегетативной части цитоплазмы яйцеклетки происходит более медленно. Дробление зародыша при этом, полное, но неравномерное, и бластомеры на вегетативном полюсе отличаются большими размерами, чем на анимальном (мезолецитальная яйцеклетка). В случае очень больших запасов белково-липидных включений в яйцеклетке говорят о телолецитальной или резко телолецитальной яйцеклетке. В этом случае дробится лишь часть анимального полюса яйцеклетки, дробление частичное, или меробластическое (дискоидальное, поверхностное).

У плацентарных млекопитающих яйцеклетка маложелтковая — вторично олиголецитальная и изолецитальная. Дробление полное, однако по характеру строения бластомеров и закономерностям появления новых бластомеров оно относится к неравномерному и асинхронному.

В результате дробления возникает многоклеточный зародыш, именуемый бластулой. Бластула бывает в виде целобластулы с большим бластоцелем, если дробление полное и равномерное; амфибластулы, когда дробление полное, но неравномерное, вследствие чего бластоцель располагается эксцентрично. В бластуле различают стенку — бластодерму и полость — бластоцель, заполненную жидкостью. В свою очередь в бластодерме выделяются крыша (анимальный полюс дробления), дно (вегетативный полюс дробления), краевая зона, расположенная между двумя вышепоименованными частями бластулы. Если дробление частичное, затрагивающее только часть (анимальную) яйцеклетки (дискоидальное дробление), то это приводит к возникновению многослойной структуры, напоминающей диск (дискобластула). У млекопитающих в результате полного асинхронного дробления возникает зародышевый пузырек, или бластоциста.

Главным итогом процесса дробления является увеличение числа клеток зародыша до такого критического значения, при котором в клеточных пластах начинают возникать механические напряжения, инициирующие направленные перемещения клеток в определенные участки зародыша. Продолжение активной пролиферации клеток в развитии зародыша является одним из механизмов клеточных транслокаций и, в частности, гаструляции.

Источник

1. Онтогенез. Эмбриональное развитие животных

Эмбриональное (зародышевое) развитие охватывает процессы от первого деления зиготы до выхода из яйца или рождения и у большинства животных включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и органогенез.

Дробление — это семь-восемь последовательных митотических делений зиготы.

При дроблении дочерние клетки ( бластомеры ) не расходятся и не увеличиваются в размерах. С каждым следующим делением их размеры уменьшаются.

Яйцеклетки с небольшим запасом питательных веществ делятся полностью, т. е. происходит полное дробление. Если яйцеклетка содержит большое количество желтка, то наблюдается частичное дробление — делится только диск цитоплазмы с ядром, а сам желток остаётся без изменений (например, у птиц).

Бластула — это шарообразный зародыш, стенка которого ( бластодерма ) образована одним слоем клеток, а внутри — полость ( бластоцель ).

После дробления начинается гаструляция — часть клеток бластодермы перемещается внутрь зародыша. В результате этих перемещений образуется гаструла.

Гаструла — двухслойный зародыш, состоящий из двух зародышевых листков: наружного ( эктодермы ) и внутреннего ( энтодермы ).

У ланцетника образование гаструлы происходит в результате впячивания части бластодермы внутрь бластоцеля.

Внутренняя полость гаструлы называется первичной кишкой . Её связывает с внешней средой отверстие ( бластопор ), которое становится первичным ртом .

На стадии гаструлы (двух зародышевых листков) прекращается развитие двухслойных животных — губок и кишечнополостных.

У всех остальных животных развитие продолжается, и образуется третий зародышевый листок — мезодерма . Она формируется из энтодермы и всегда расположена между экто- и энтодермой в первичной полости тела.

Дальнейшая специализация клеток зародышевых листков обеспечивает формирование тканей и органов, т. е. гисто- и органогенез .

Из энтодермы образуется хорда — внутренний скелет в виде гибкого тяжа, расположенный на спинной стороне. Позже вместо хорды у позвоночных развивается позвоночник, и только у некоторых животных (например, у хрящевых рыб) её остатки сохраняются в течение всей жизни.

Из эктодермы, расположенной над самой хордой, выделяется нервная пластинка . Затем края пластинки поднимаются и смыкаются. Образуется нервная трубка — зачаток центральной нервной системы. Формируется нейрула .

Нервная трубка, хорда и кишечник создают осевой комплекс органов зародыша, который определяет двустороннюю симметрию тела.

Из эктодермы у позвоночных животных образуется нервная система, органы чувств, покровный эпителий с его железами и производными структурами (волосы, перья, копыта, когти и т. п.).

Из энтодермы формируются органы пищеварительной и дыхательной системы: эпителий средней кишки, печень и поджелудочная железа, жабры, лёгкие, плавательный пузырь, а также щитовидная железа.

Из мезодермы формируются все виды мышечной и соединительной ткани (например, дерма кожи, тела позвонков), кровеносная система, органы выделения, половые железы.

Источник