Сирин и Алконост

Первое, что пишет по поводу птицы Гамаюн «Википедия» — своим падением эта птица предвещает смерть государственных деятелей.

Интересно, когда Владимир Высоцкий писал свои «Купола» в 1975-м (если не ошибаюсь) году, имел ли он в виду что-либо подобное?

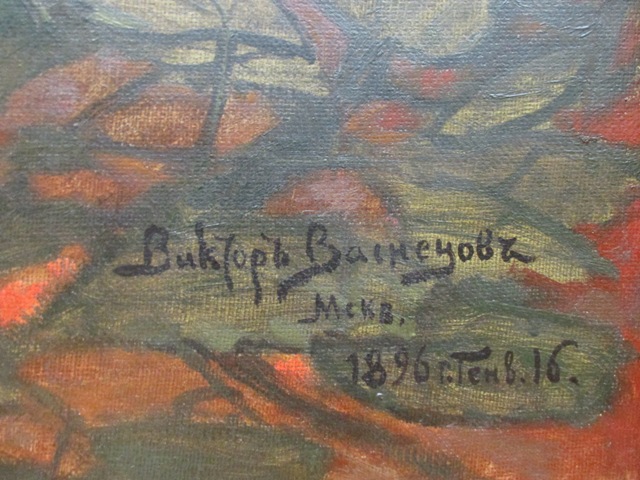

Это я, собственно, к тому, что Третьяковская галерея извлекла из своих запасников и повесила в экспозиции картину Виктора Васнецова «Сирин и Алконост». С обозначением «дар великой княгини Елизаветы Федоровны».

Так что начинать приходится с птицы Гамаюна, да. Да еще с того, что Виктор Васнецов был хорошо знаком (слово «приятельствовал», наверно, не слишком уместно, хотя и напрашивается) с великой княгиней Елизаветой Федоровной. С Елизаветой Александрой Луизой Гессен-Дармштадтской, да.

Обычно говорят о религиозности великой княгини, но гораздо меньше — о ее увлечении историей и фольклором. На чем, собственно, она и познакомилась с художником Васнецовым — вскоре после переезда в начале 1890-х из Петербурга в Москву, где ее муж занял пост генерал-губернатора.

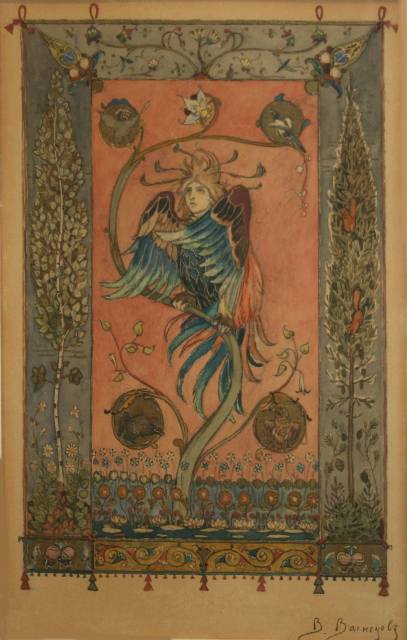

По васнецовским эскизам для великокняжеской четы изготавливались киоты для икон, некоторые свои работы художник предоставлял для благотворительных мероприятий. В 1894 году Елизавета приобрела в качестве рождественского подарка мужу написанного Васнецовым «Спаса Нерукотворного» (местонахождение этой работы неизвестно). А еще через некоторое время сама получила в подарок от дам, участвовавших в организации ее благотворительных базаров, вышитую по рисунку Виктора Васнецова хоругвь с изображением птицы из славянского фольклора. И вот изображение пусть не самой хоругви, но этого эскиза отыскать удалось.

Через пару лет Васнецов пишет уже большую картину на эту тему, и ее приобретает Елизавета Федоровна (эта работа уцелела, и сейчас находится в Дагестанском музее изобразительных искусств в Махачкале — не спрашивайте, как она там оказалась, но надо полагать, уже в советское время).

Работа не оставалась скрытой от публики — ее предоставляли на выставки. Так что изображение быстро стало известным и даже вдохновляло поэтов. Вспомним блоковское:

На гладях бесконечных вод,

Закатом в пурпур облеченных,

Она вещает и поет,

Не в силах крыл поднять смятенных.

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых…

Предвечным ужасом объят,

Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат

Уста, запекшиеся кровью.

И отметим подпись под стихотворением: «23 февраля 1899 (Картина В. Васнецова)».

У других авторов, впрочем, возникали иные ассоциации. Вот Ахматова (1910 год):

"Я смертельна для тех, кто нежен и юн.

Но тебя, сероглазый, не трону, иди.

Глаза я закрою, я крылья сложу на груди,

Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой нашел. "

Так пел Гамаюн среди черных осенних ветвей,

Но путник свернул с осиянной дороги своей.

А у Сергея Есенина (в стихотворении «Табун») это вообще синоним певца, без особых аллегорий:

Погасло солнце. Тихо на лужке.

Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,

Что им поет вихрастый гамаюн.

А эхо резвое, скользнув по их губам,

Уносит думы их к неведомым лугам.

Но нам пора к Сирину с Алконостом. Написанным Васнецовым в 1895 году. С добавлением к названию — «птицы радости и печали». Кстати, если само слово «гамаюн» имеет, по мнению лингвистов, персидское происхождение, то уж «сирин» и «алконост» — вполне греческие.

Имя «Сирин» для нас прозрачно — вспомним сирен древнегреческой мифологии. А они ой как двояки. Да, сладкоголосы, да, обещают блаженство и счастье. Но…

Но двояк Сирин — «сирена» — и у Васнецова. Если взглянем на мощные когти, которыми птица оперлась на ветку.

С Алконостом еще интереснее. Само слово — от греческого ἀλκυών, «зимородок». И в русском сначала имело логичную форму «алкион». И мне лично нравится гипотеза, что искажение возникло при переписывании известного на Руси с XI века «Шестоднева» Иоанна Болгарского, где попросту слились соседние слова во фразе «алкион есть птица морская»… Ну, а дальше без труда еще немного исказилось.

Алконост у Васнецова ничего не обещает, а только печалится. Не ожидание рая, а рыдание об утраченном.

И эта картина, как и предыдущая, вдохновила Блока. Не удержусь, приведу стихотворение полностью (это 1915 год):

Густых кудрей откинув волны,

Закинув голову назад,

Бросает Сирин счастья полный,

Блаженств нездешних полный взгляд.

И, затаив в груди дыханье,

Перистый стан лучам открыв,

Вдыхает всё благоуханье,

Весны неведомой прилив…

И нега мощного усилья

Слезой туманит блеск очей…

Вот, вот, сейчас распустит крылья

И улетит в снопах лучей!

Другая — вся печалью мощной

Истощена, изнурена…

Тоской вседневной и всенощной

Вся грудь высокая полна…

Напев звучит глубоким стоном,

В груди рыданье залегло,

И над ее ветвистым троном

Нависло черное крыло…

Вдали — багровые зарницы,

Небес померкла бирюза…

И с окровавленной ресницы

Катится тяжкая слеза…

Как же оказалась картина в Третьяковке? Это действительно был дар Елизаветы Федоровны. Только уже в 1908 году, когда она, после убийства мужа, создает Марфо-Мариинскую обитель и отходит от светской жизни. Работы же из семейного собрания безвозмездно передает ряду музеев, в том числе Третьяковской галерее.

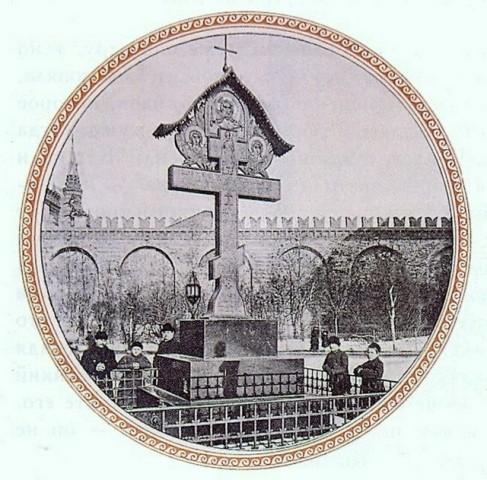

Добавим, что именно Виктор Васнецов сделал проект поклонного креста, который был установлен в Кремле на месте гибели Сергея Александровича.

В личном архиве Виктора Васнецова сохранилось письмо Елизаветы Федоровны: «Не нахожу слов, достаточных выразить вам, как глубоко и сердечно благодарна вам за ваши труды по составлению проекта рисунка памятника-креста… Вы поработали для того, кто так искренно вас всегда уважал, ценил и восхищался вашим талантом. Искренне уважающая вас, Елизавета».

Крест был снесен в 1918 году. Что описано в целом ряде мемуаров — обратимся, пожалуй, к Бонч-Бруевичу: «1 мая 1918 г. члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались в 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных Установлений. Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся… — Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уже нехорошо, — и указал на памятник… — Я мигом… принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник… Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, Крупская, Дзержинский, Шиваров, Агранов, Эльберт, Маяковский, сестра Ленина и почти все члены ВЦИК и Совнаркома, сколько хватило веревок, впряглись в веревки. Налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжники. Долой его с глаз, на свалку! — продолжал распоряжаться Ленин В. И.»

Крест в Кремле относительно недавно восстановили. Судить о том, насколько он соответствует прежнему виду, сложно. Да и собственной фотографии у меня нет — памятник находится в закрытой зоне Кремля. Вот официальное фото из открытых источников.

Возвращаясь к картине «Сирин и Алконост». Она находилась когда-то в экспозиции Третьяковки. Потом на каком-то повороте оказалась в запасниках. И вот вновь перенесена в экспозиционный зал. Где сейчас к ней добавлена «мультимедийная презентация».

А закончим все-таки Высоцким:

Птица Сирин мне радостно скалится,

Веселит, зазывает из гнёзд,

А напротив тоскует-печалится,

Травит душу чудной Алконост.

Словно семь заветных струн

Зазвенели в свой черёд —

То мне птица Гамаюн

Надежду подаёт!

Источник

Картины Васнецова В. М. :» Сирин и Алканост. Птица радости и птица печали. «

Сирин и Алконост – два неразлучных символа, пара противоположностей. Горе и радость, несчастье и счастье, черное и белое. На картине Васнецова эти мифические девы-птицы похожи, как двойники, и, одновременно с этим, совершенно разные. Сирин – черная вестница печали, тоски по утерянному раю. Алконост – светлый вестник радости и наслаждений. Согласно славянским поверьям, обе птицы прилетают в сад накануне яблочного Спаса. Сирин оплакивает уходящее лето, Алконост наделяет плоды магическими, лечебными свойствами.

Васнецов создает удивительно яркие и красочные образы мифических райских птиц. Если у Сирина черное оперение, изможденное бледное лицо, полные слез глаза в черных глазницах, закрывающиеся крылья, то у Алконоста светлое оперение, румяное лицо, раскрывающиеся крылья. Сирин завершает старое, Алконост – начинает новое. Ветки, на которых сидят девы-птицы, растут из одного дерева на одном уровне, однако по разные стороны от ствола. Слева, а эта сторона у славян всегда была «дурной», но связанной с сердцем, расположилось воплощение печали и увядания. Справа, с хорошей стороны, воплощение надежды, радости и наслаждения.

Фоном для картины стал утреннее оранжевое небо. Светлую птицу освещает солнце, темная, напротив, укрывается от наступающей зари. Сирин весь обращен в прошлое, Алконост весь в будущем. Обе девы-птицы едины и неделимы — вечные спутники жизни каждого человека, способные умерить слишком сильную радость, облегчить неподъемное горе. Великая гармония жизни.

живопись

поэзия

Автор:

Васнецов Виктор

Страна:

Россия

Век:

XIX

Сирин и Алконост – это мифические девы-птицы. В образах этих сказочных существ славянская мифология перекликается с древнегреческой. Птица-Сирин заставляет вспомнить о сиренах, завораживающих путешественников своими чарующими голосами. Алконост — тоже напоминает персонаж древнегреческого мифа о девушке Алкионе, превращенной богами в зимородка.

Однако у славян птицы-девы воспринимаются в несколько ином смысле. На старинных лубках их изображения нередко сопровождаются словами о магической власти над человеческими душами. Кто окажется поблизости, тот от пения все в мире забывает, после чего «ум от него отходит и душа из тела выходит. Святых же она песнями утешает, многие блага им обещает».

Некоторые исследователи упоминают и славянскую легенду о сотворении мира. Среди бескрайних водных просторов, которые были началом всех начал, стояло высокое могучее дерево — скорее всего, это знакомое многим выражение — «на Море-океане, на острове Буяне, стоит Дуб». От двух птиц, свивших на том Дубе гнездо, началась новая жизнь на земле. Древо жизни стало символом всего живого, а охраняющие его две птицы — символом добра, продолжения рода и семейного счастья.

Согласно другим поверьям, обе птицы прилетают в сад накануне яблочного Спаса. Сирин оплакивает уходящее лето, Алконост наделяет плоды магическими, лечебными свойствами.

На картине Васнецова Сирин и Алконост — два неразлучных символа, пара противоположностей.

Горе и радость, несчастье и счастье, черное и белое. Сирин – черная вестница печали, тоски по утерянному раю. Алконост – светлый вестник радости и наслаждений. Если у Сирина черное оперение, изможденное бледное лицо, полные слез глаза в черных глазницах, закрывающиеся крылья, то у Алконоста светлое оперение, румяное лицо, раскрывающиеся крылья. Сирин завершает старое, Алконост – начинает новое. Ветки, на которых сидят девы-птицы, растут из одного дерева на одном уровне, однако по разные стороны от ствола.

Живопись на уроках музыки

Картина Виктора Васнецова вдохновила Александра Блока на создание стихотворения

«Птицы радости и печали».

Густых кудрей откинув волны,

Закинув голову назад,

Бросает Сирин счастья полный,

Блаженств нездешних полный взгляд.

И, затаив в груди дыханье,

Перистый стан лучам открыв,

Вдыхает всё благоуханье,

Весны неведомой прилив.

И нега мощного усилья

Слезой туманит блеск очей.

Вот, вот, сейчас распустит крылья

И улетит в снопах лучей!

Другая — вся печалью мощной

Истощена, изнурена.

Тоской вседневной и всенощной

Вся грудь высокая полна.

Напев звучит глубоким стоном,

В груди рыданье залегло,

И над ее ветвистым троном

Нависло черное крыло.

Вдали — багровые зарницы,

Небес померкла бирюза.

И с окровавленной ресницы

Катится тяжкая слеза.

Правда, Блок называет Сирином светлый образ, что противоречит славянским мифологическим традициям. Но некоторая путаница в именах не умаляет яркости поэтического прочтения картины.

Методический прием озвучивания живописи в данном случае имеет особенно крепкую основу. Ведь помимо графического, художественный образ подкреплен еще и поэтическим прочтением. Причем и картина, и стихотворение являются подлинными шедеврами искусства, созданными гениальными мастерами Серебрянного века.

Но самое важное — это ярко выраженный контраст, заложенный в самом сюжете картины. А значит, творческая задача естественным образом будет требовать использования контрастных средств музыкальной выразительности. Сочиняя вокальные мелодии — дети наверняка смогут противопоставить мажор и минор. Инструментальные композиции могут содержать регистровые, темповые, динамические контрасты. Интересным решением может оказаться создание вокально-инструментально-танцевальной композиции.

После того, как образы будут представлены по очереди (например, двумя группами детей), попробуйте решить более сложную творческую задачу. Ведь на полотне Васнецова обе сказочные птицы являются неразрывным целым. Предложите ребятам поимпровизировать парами — стараясь сохранять и контраст, и единство образов.

Прикрепленные файлы:

В.Васнецов. Сирин и алконост. (картина в хорошем разрешении). jpg (2.51 МБ)

Материалы п

Источник