Видеоурок по биологии «Класс Птицы»

Птицы, в отличие от рыб, земноводных и пресмыкающихся, — это теплокровные, наземные позвоночные животные, которые имеют постоянную, высокую температуру тела (около 42 °С). Температура тела не зависит от температуры окружающей среды.

У птиц тело обтекаемой формы, покрытое перьями. Имеется голова, шея, туловище, конечности и хвост.

Передние конечности этих животных превращены в крылья.

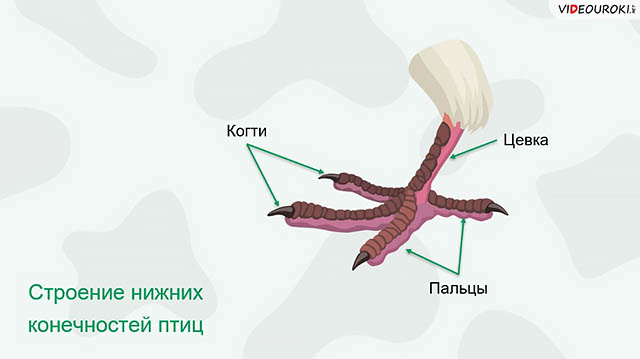

Нижняя часть ног ― цевка и пальцы ― покрыты прилегающими друг к другу роговыми чешуями, пластинками, сходными с чешуёй пресмыкающихся.

Голова небольшая, округлая. Челюсти вытянуты в клюв, который является отличительным признаком этих животных. Челюсти покрыты роговым чехлом. В клюве различают верхнюю часть (надклювье) и нижнюю (подклювье).

Голова расположена на длинной и подвижной шее.

Кожа у птиц тонкая, сухая, лишённая кожных желёз. Единственная железа ― копчиковая.

В связи с тем, что птицы передвигаются по земле на двух ногах и способны к полёту, они обладают рядом прогрессивных признаков, которые отсутствуют у древних рептилий.

Также скелет птиц имеет ряд особенностей в связи с приспособлением к полёту. Кости скелета тонкие, прочные и одновременно лёгкие из-за наличия в них воздушных полостей. Скелет состоит из трёх отделов (скелет головы, скелет туловища, скелет конечностей) и их поясов.

Все кости черепа срастаются, не оставляя швов. В результате формируется прочный и лёгкий череп обтекаемой формы.

Позвоночник, как и у пресмыкающихся, состоит из пяти отделов. Позвонки поясничного, крестцового и части хвостового отделов срослись друг с другом и образовали сложный крестец, характерный только для птиц.

У летающих птиц на грудине для прикрепления грудных мышц образовался специальный вырост ― киль. Хорошо развиты мышцы шеи, груди и ног у бегающих.

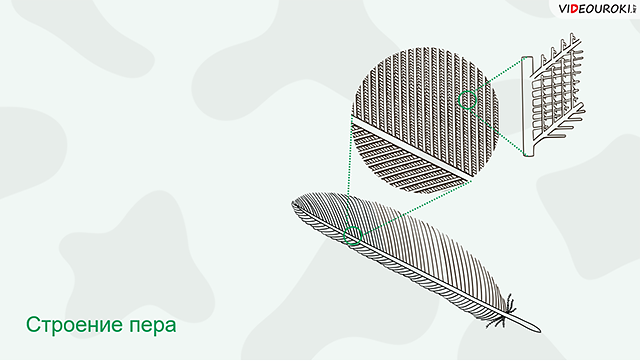

Тело птиц, как известно, покрыто перьями. Оперение предохраняет птиц от охлаждения и перегрева, создаёт обтекаемую поверхность тела, облегчает полёт, защищает кожные покровы от повреждений.

Перьевой покров состоит из контурных, или кроющих, перьев и пуховых. Крупные контурные перья в крыльях называются маховыми. Они обеспечивают полёт птиц. Перья, расположенные в хвосте, обеспечивают манёвренность при полёте и называются рулевыми. Перья не постоянны, раз в год часть перьев выпадает и заменяется новыми.

Линька обеспечивает замену изношенного оперения и изменение окраски в разное время года (брачное оперение). Обычно птицы линяют один раз в году, реже два, а совсем редко (например, морянки) — три раза в год. Крупные хищные птицы способны линять один раз в несколько лет. В случае повторной линьки различают гнездовой и зимний наряды, а также пуховой наряд для неоперившихся птенцов.

Как правило, смена маховых и рулевых, необходимых для полёта перьев происходит в определённой последовательности, и птицы в процессе линьки сохраняют свои лётные качества.

Из этого правила есть и исключения. Например, у утиных все маховые опадают одновременно, в результате чего они временно теряют способность к полёту.

Перья требуют тщательного ухода, и птицы ежедневно тратят около 9% времени на чистку своего оперения, купание и пылевые ванны. Ухаживают за перьями птицы с помощью клюва. Лишь одна птица не может этого делать: колибри-мечеклюв обладает настолько длинным клювом, что ей приходится чистить свои перья не клювом, а лапкой.

Практически все виды птиц охотно купаются. Птицы с быстрым полётом — стрижи, ласточковые и крачки — на лету могут окунаться в воду. Многие виды купаются в росе или воде, скопившейся на листьях и траве, а также в дождевой воде.

Пищеварительная система птиц представляет собой полую трубку от клюва до отверстия клоаки. Система принимает корм, выделяет сок с ферментами, расщепляющими пищу, всасывает образующиеся вещества и выводит наружу непереваренные остатки. Для птиц характерна высокая скорость пищеварения. Непереваренные остатки пищи удаляются через клоаку.

В ротовой полости птиц находится язык. Здесь же открываются протоки слюнных желёз.

У голубей, попугаев, куриных пищевод в нижней части расширен и образует зоб, в котором корм (семена, плоды) накапливается и размельчается под действием жидких выделений стенок зоба.

Желудок состоит из двух отделов: железистого и мускульного. Есть пищеварительные железы ― печень и поджелудочная железа.

Органы дыхания птиц в связи с полётом имеют ряд отличительных черт строения.

Атмосферный воздух через парные ноздри попадает в носовую полость, затем в гортань и длинную трахею. В нижней части трахеи расположен голосовой аппарат, благодаря которому птицы издают различные звуки и даже могут петь.

Лёгкие представляют собой плотные, малорастяжимые губчатые тела, приросшие к рёбрам. Бронхи, войдя в лёгкие, сильно ветвятся до тончайших, слепо замкнутых бронхиол, оплетённых сетью капилляров, где и происходит газообмен. Часть же крупных бронхиол, не разветвляясь, выходят за пределы лёгких и расширяются в девять огромных тонкостенных воздушных мешков. Воздушные мешки облегчают тело птицы и предохраняют её от перегрева во время быстрого полёта.

Обмен газами в лёгких у птиц на вдохе и выдохе получил название двойного дыхания.

Кровеносная система замкнутая. Имеется два круга кровообращения. Сердце у птиц полностью разделено продольной перегородкой, благодаря которой оно становится четырёхкамерным: имеет два предсердия и два желудочка.

Таким образом, в отличие от земноводных и пресмыкающихся, у которых кровь смешивается в желудочке, у птиц четырёхкамерное сердце, а артериальная и венозная кровь не смешиваются. Все органы и ткани тела снабжаются артериальной кровью.

Органы выделения такие же, как и у пресмыкающихся. От тазовых почек отходят мочеточники, по которым моча поступает в клоаку. Отличие у птиц состоит в отсутствии мочевого пузыря, что также облегчает массу тела. Моча вместе с непереваренными остатками пищи частыми порциями удаляется через клоаку наружу.

Нервная система представлена головным, спинным мозгом и нервами. Она развита у птиц значительно лучше, чем у пресмыкающихся, в связи с приспособлением к полёту и обитанием в различных условиях.

Головной мозг имеет пять отделов: продолговатый, мозжечок, средний, промежуточный и передний. От головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов.

Органы чувств развиты очень хорошо. Представлены органами зрения ― крупными глазами.

Зрение является самым важным чувством для птиц, а среди органов чувств глаза являются основным органом ориентирования. Многие птицы хорошо видят вдаль (сокол-сапсан способен увидеть небольшую птицу на расстоянии более 1 км). У некоторых видов поле зрения достигает почти 360°.

У птиц развился элемент наружного уха ― наружный слуховой проход. Орган слуха состоит из внутреннего и среднего уха с одной слуховой косточкой и барабанной перепонкой. Вкусовые рецепторы расположены на языке и стенках ротовой полости.

Птицы являются раздельнополыми животными. Для многих видов характерен половой диморфизм. Мужская половая система представлена двумя семенниками. Женская половая система состоит только из левого яичника и отходящего от него яйцевода. Это потому, что птицы откладывают достаточно крупные яйца, которые утяжеляют их вес.

В отличие от пресмыкающихся, птицы в течение всего развития согревают яйца своим теплом ― высиживают их. У большинства видов отмечается забота о потомстве.

Для большинства видов характерна моногамия. Моногамия ― это отношения между полами, которые характеризуются тем, что самец в течение более или менее продолжительного срока спаривается с одной определённой самкой и обычно принимает участие в заботе о потомстве.

Размеры и масса тела птиц различны. Масса крупных летающих птиц обычно не превышает 12—16 кг (лебеди, грифы, дрофы) при размахе крыльев до 3 м (пеликаны, альбатросы).

Самой маленькой из ныне живущих птиц считается колибри-пчёлка — длина тела не превышает 6 см.

Утрата способности к полёту часто приводит к увеличению размеров. Самой крупной современной птицей является африканский страус с высотой до 3 м и массой до 156 кг.

Хорошо развитый головной мозг позволяет птицам вырабатывать сложные формы поведения и приспосабливаться к самым разным ситуациям.

Например, африканская чёрная цапля расставляет свои крылья в виде «зонтика», под которыми образуется тенистый участок воды, привлекающий мелкую рыбу.

Некоторые птицы обладают особыми методиками привлечения добычи. Например, зелёные кваквы бросают в водоём лист, веточку или перо и следуют за ними по течению, ожидая, пока «приманкой» не заинтересуется рыба.

Описано для птиц и использование инструментов. Дятловый древесный вьюрок, обитающий на Галапагосских островах, держа в клюве крупную иглу кактуса или сухую веточку, ковыряет ею в трещинах коры для извлечения насекомых из глубоких расщелин в древесине. Перелетая с дерева на дерево, вьюрок часто переносит колючку с собой.

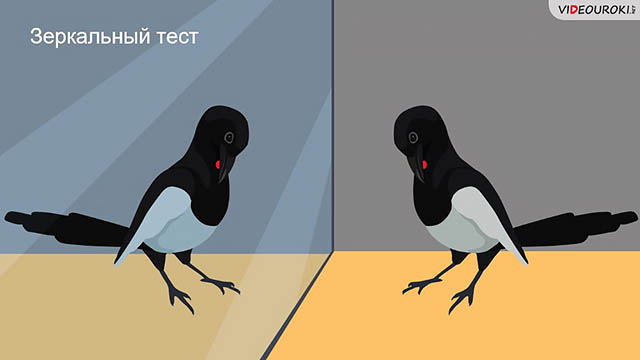

Обыкновенная сорока является единственной птицей и единственным не млекопитающим, прошедшим зеркальный тест. Это основной индикатор самосознания у животных.

Классический зеркальный тест. На тело животного наносится метка краской без запаха. Эта метка располагается так, что может быть видна животному только в зеркале. Ведётся наблюдение за действиями животного, когда оно видит в зеркале своё отражение. Например, сорока поворачивается, чтобы лучше рассмотреть метку, или трогает её конечностью, одновременно глядя в зеркало.

К сведению, ребёнок человека приобретает эту способность — замечать изменения в своей внешности — в возрасте около 18 месяцев.

Источник

Класс Птицы

Класс Птицы включает 10 560 ныне живущих видов птиц и 149 видов, вымерших в современное историческое время (данные на февраль 2015 года).

Птицы максимально приспособлены к полёту, благодаря чему практически не встречают конкуренции в воздушной среде.

Происхождение птиц

Обособление птиц от пресмыкающихся, вероятно, произошло в конце триаса — начале юры (190−170 млн лет назад), но ископаемых остатков древнейших птиц этого периода пока не найдено.

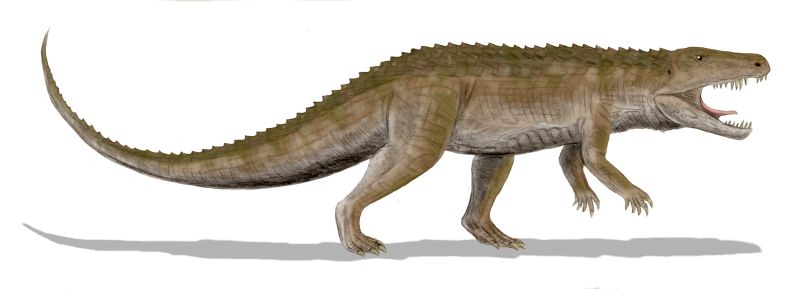

Непосредственных предков птиц нужно искать не среди летающих ящеров, а среди наиболее древней группы архозавров — псевдозухий, которые дали начало и остальным группам архозавров.

Псевдозухии по внешнему виду напоминали ящериц и вели наземный образ жизни. У части видов задние конечности были несколько длиннее передних, и при быстром беге животные, вероятно, опирались о землю только задними конечностями.

Промежуточные формы между псевдозухиями и птицами, которые показывали бы последовательные стадии развития оперения и преобразования скелета, пока не обнаружены. Предполагают, что некоторые псевдозухии постепенно переходили к древесному образу жизни. Разрастание роговых чешуй по бокам тела и хвоста, по заднему краю конечностей позволяло удлинить прыжки с ветки на ветку (гипотетическая стадия предптицы).

Одним из самых известных ископаемых предков птиц долгое время считался археоптерикс, останки которого были найдены в песчаных отложениях юрского моря (возраст около 150 млн лет). По размерам он напоминал сороку.

Археоптерикс имел признаки и рептилий, и птиц:

На данный момент известно, что археоптерикс не являлся предком птиц, а был слепой ветвью летающих ящеров.

Современные и все остальные ныне известные ископаемые птицы относятся к подклассу настоящих, или веерохвостых, птиц:

последние хвостовые позвонки сливаются в единую косточку — пигостиль, к которой веером прикрепляются рулевые перья;

Веерохвостые птицы появились в юрском периоде, но их остатков пока не обнаружено. Наиболее древние остатки обнаружены в отложениях мелового периода (возраст примерно 80−90 млн лет). Гесперорнисы и ихтиорнисы жили большими стаями, имели зубы и питались рыбой.

Гесперорнисы — крупные плававшие и нырявшие птицы, по внешнему облику напоминавшие гагар или поганок. Они утратили способность к полёту: передние конечности и пояс сильно редуцированы, а грудина без киля.

Ихтиорнисы — некрупные, размерами с голубя птицы с хорошо развитым килем, зубами и очень маленьким объёмом мозговой полости.

В конце мела (70−40 млн лет назад) возникло большинство современных отрядов птиц, что совпадает с бурной эволюцией покрытосеменных растений и насекомых: увеличение количества и разнообразия потенциальных пищевых ресурсов.

Способность к активному полёту, теплокровность и высокий уровень развития центральной нервной системы обеспечили птицам возможность широкого распространения на Земле. С приспособлением птиц в ходе эволюции к жизни в различных условиях (леса, открытые пространства, водоемы) связано образование разных экологических групп, отличающихся внешним обликом и специфическими чертами строения.

Морфофункциональные адаптации затронули все системы органов птиц.

Важнейшие ароморфозы класса Птицы

Основная характеристика класса Птицы

Покровы

Кожные железы отсутствуют (над основанием хвоста — копчиковая железа; функция: уход за перьями, защита от намокания).

Перья — производные эпидермиса, образованы роговым веществом — кератином; эволюционно произошли от роговых чешуй пресмыкающихся.

Источник