17.5.Особенности размножения птиц

В отличие от млекопитающих животных развитие эмбрионов птиц происходит вне организма матери. В связи с этим яйца птиц обладают сложной системой яйцевых оболочек, предохраняющих зародыш от повреждений и, прежде всего, от высыхания. Кроме того, яйца содержат большой запас питательных веществ, необходимых для развития зародыша. В ходе эмбриогенеза значительного развития достигают амнион, аллантоис и желточный мешок, которые берут на себя функции питания зародыша, газообмена и обмена веществ.

Половое созревание яйценоских пород кур завершается к 4-5 месяцам, более крупных мясных — к 6-8 месяцам, петушки созревают несколько раньше. Длительность половой деятельности домашней птицы: петух до 4 лет, курица до 6 лет, индюк до 3 лет, индейка до 5 лет, селезень и утка до 4 лет, гусак до 5, гусыня до 8 лет.

Семенники у самцов сельскохозяйственных птиц расположены в брюшной полости в области трех последних ребер. В период половой деятельности семенники становятся крупнее. Придатки семенников развиты слабо, придаточных желез у птиц не имеется. Совокупительного органа у петуха нет, у селезней и гусаков имеется копулятивный орган (половой член).

Спермии могут длительное время сохраняться в яйцеводе кур, не теряя своей оплодотворяющей способности. Например, куры несут оплодотворенные яйца еще в течение 20 дней после отсадки самцов.

У птиц функционирует только левый яичник; правый, хотя и закладывается, вскоре редуцируется. Соответственно у птиц имеется только один яйцевод, состоящий из воронки, белковой части, перешейка, «матки» («известковой» части) и влагалища, которое открывается в клоаку. Общая длина яйцевода у кур-несушек достигает 60 см.

В ходе своего развития ооциты накапливают в цитоплазме желток, за счет которого достигают значительных размеров (35—40 мм в диаметре у курицы). На поверхности желтка находится зародышевый диск, представляющий собой белое пятнышко величиной 1—2 мм. Это и есть собственно яйцеклетка.

В яичнике периодически происходит овуляция. Длительность этого процесса составляет 1—2 мин. После разрыва фолликулярной оболочки ооцит проскальзывает в воронку яйцевода, который при этом перистальтически сокращается и продвигает его в направлении клоаки. Движению ооцита способствует мерцательный эпителий стенки яйцевода. Процесс формирования яйца в яйцеводе продолжается от 23 до 30 ч, при этом оплодотворенное яйцо более 80 % времени находится в известковой части яйцевода.

Прохождение по верхней части яйцевода длится около 15—18 мин. В белковой части, длина которой 30—40 см, формируемое яйцо находится 3—3,5 ч. При продвижении желток вращается вокруг продольной оси, что происходит благодаря спиральному расположению слизистой оболочки яйцевода. В процессе вращения он постепенно окружается четырьмя слоями белка, выделяемого железами яйцевода. Здесь же на его полюсах формируются шнурообразные тяжи — халазы. Благодаря халазам желток постоянно удерживается в центре яйца. Кроме того, при любом положении яйца яйцеклетка будет поворачиваться зародышевым диском кверху. Следовательно, при естественном насиживании зародышевый диск всегда располагается ближе к телу наседки.

В белковой части яйцевода откладывается 40—50 % белка, остальной — в перешейке, где яйцо находится до 1,5 ч. Здесь также начинается образование подскорлуповой оболочки, состоящей из двух листков, которые у тупого конца яйца отходят друг от друга и образуют в этом месте воздушную камеру.

В матке яйцо находится 20 ч. Здесь происходит образование его известковой оболочки — скорлупы.

Акт яйцекладки происходит через влагалище — широкое мускулистое образование, по длине соответствующее длине яйца. Во время снесения яйца матка опускается, выворачиваются влагалище и клоака. В результате этого яйцо выскальзывает наружу через верхний край влагалища, не соприкасаясь практически ни с влагалищем, ни с клоакой. Этот процесс выведения яйца осуществляется благодаря сокращению мышц клоаки.

Процесс яйцекладки у птиц регулируется нейрогуморальными механизмами. Подобно млекопитающим, созревание фолликулов в их яичнике стимулируется гонадотропным гормоном передней доли гипофиза. Еще один гормон гипофиза — лютеинизирующий — контролирует процесс овуляции. Наряду с этим ряд гормонов образуется и в самом яичнике. Это эстрин, или фолликулярный гормон, синтезирующийся в клетках фолликулов, и гормон желтого тела — прогестерон.

Развитие зародыша у птиц осуществляется в процессе инкубации. Различают естественную инкубацию — развитие зародыша под наседкой (насиживание) — и искусственную инкубацию — развитие зародыша в инкубаторе. Наблюдения показывают, что лучшее развитие зародышей в яйцах происходит при перемежающейся температуре 37—40 °С. Этот факт и учитывают при создании режима в инкубаторах. При искусственной инкубации продолжительность эмбрионального развития составляет у кур 20—21 сут, уток и индеек — 27—28 гусей — 29—30 сут.

Некоторые несушки могут откладывать яйца в течение всего года без перерыва. Однако часто после некоторого периода, когда несушка откладывает яйца, наступает более или менее продолжительный период, когда яйцекладка не осуществляется. Данная периодичность яйцекладки получила название ритм яйцекладки, а период, в течение которого регулярно откладываются яйца, — цикл яйцекладки. Практически для всех домашних птиц характерен весенне-летний цикл яйцекладки, связанный с удлинением светового дня, за которым следует период покоя. Поэтому для повышения производительности птицеферм очень важна правильная организация освещения производственных помещений и искусственной регуляции длительности светового дня. Удлинение светового дня стимулирует функции гипофиза и вызывает учащение овуляции, темнота задерживает овуляцию. Поэтому, если у курицы овуляция должна наступить к вечеру, то она задерживается до утра. При усиленном освещении овуляция может происходить днем и ночью.

Источник

Эмбриональное развитие птиц

Тип яйцеклетки у птиц – полилецитальная, резко телолецитальная яйцеклетка.

Тип дробления зиготы — неполное (частичное, меробластическое) дробление (дробление ограничено лишь малой частью зиготы на анимальном полюсе, остальная часть зиготы не подвергается делению – нераздробившийся желток).

Тип бластулы – дискобластула: бластомеры располагаются в форме диска, лежащего на массе желтка (на перибласте).

Гаструляция в дискобластуле происходит в две фазы:

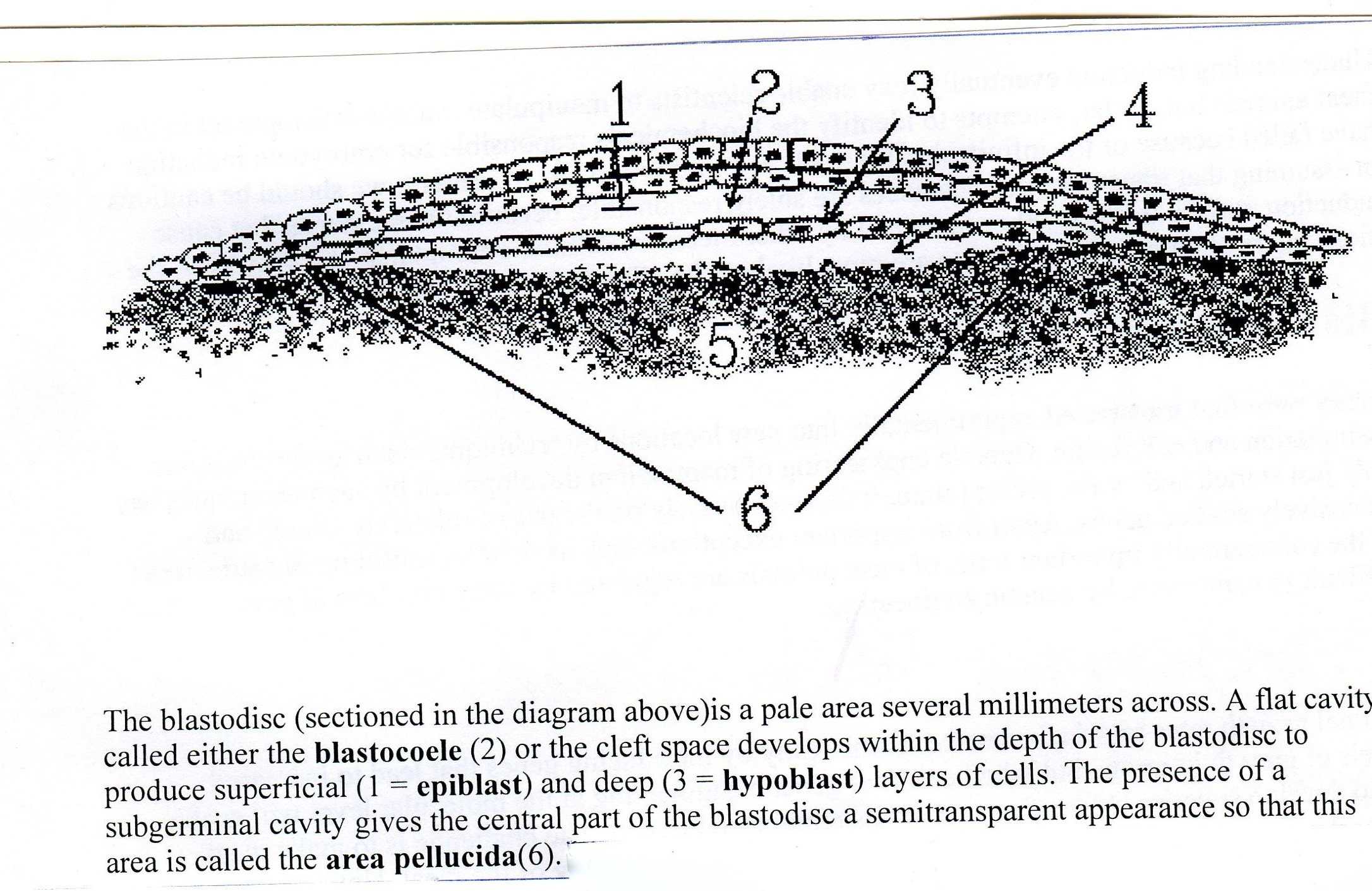

Первая фаза гаструляции — деламинация заключается в расщеплении клеточной массы бластодиска на 2 листка: гипобласт (первичная энтодерма) и эпибласт (первичная эктодерма) (Рис.14).

Клетки внутреннего листка — гипобласта — смыкаются в правильную однослойную пластинку. Наружный слой бластодиска – эпибласт – клеточный пласт из более высоких призматических клеток. Центральный утолщенный участок бластодиска, состоящий из эпибласта и гипобласта, называется зародышевым щитком. Из зародышевого щитка образуется тело самого зародыша.

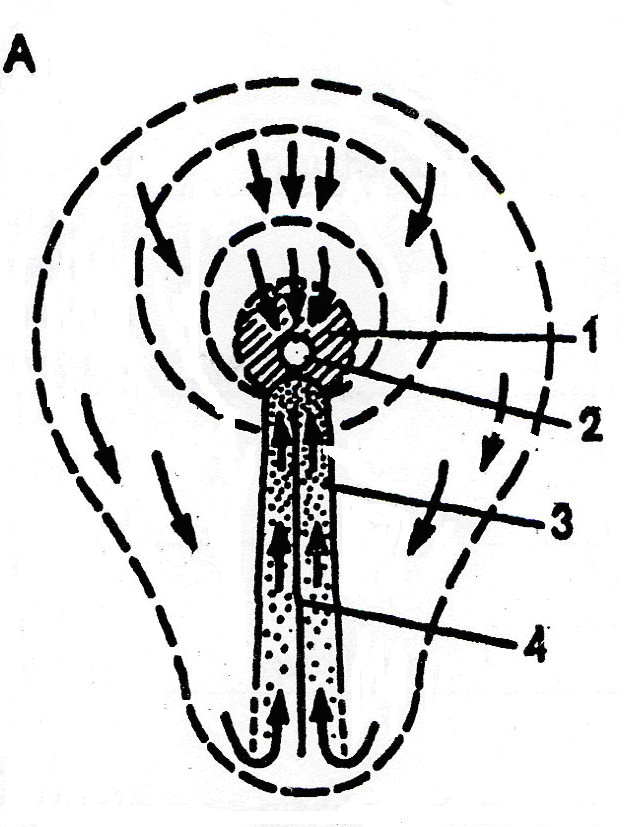

Вторая фаза гаструляции – иммиграция связана со сложным перемещением клеток эпибласта сначала к заднему (хвостовому) концу зародыша (рис.15). Клетки движутся двумя потоками по краям зародышевого диска, оба потока сталкиваются в хвостовом отделе у медианной (средней) линии, сливаются и затем направляются вперёд, к головному концу, образуя утолщенной клеточный тяж по средней лини – первичную полоску. Передняя расширенная часть первичной полоски называется первичный (гензеновский) узелок. Вдоль первичной полоски образуется углубление – первичная бороздка. Из первичной полоски клетки выселяются и вначале встраиваются в первичную энтодерму, раздвигая клетки гипобласта. Так формируется энтодерма зародыша. Далее клетки мигрируют из первичной полоски в обе стороны от неё, и встраиваются между первичной эктодермой и энтодермой, образуя средний зародышевый листок, — мезодерму. В процессе гаструляции происходит также образование мезенхимы – эмбрионального зачатка соединительной ткани. Мезенхима выселяется из всех зародышевых листком, главным образом из мезодермы.

Рис.15. Перемещение клеточных потоков

Из материала первичного узелка через первичную ямку мигрируют клетки, образующие клеточный тяж по средней линии зародыша – хорду.

Из зародышевых листков и мезенхимы происходит формирование зачатков всех тканей (гистогенез) и органов (органогенез) развивающегося организма. Вначале закладываются осевые зачатки органов, которые располагаются по оси симметрии тела.

Комплекс осевых органов включает:

Нервная трубка формируется из первичной эктодермы под влиянием сигнальных молекул, вырабатываемых клетками хорды, таким образом хорда является первичным индуктором нейроэктодермы. Процесс образования нервной трубки называется нейруляцией (рис.16). В зоне образования нервной трубки в эктодерме вначале появляется утолщение – нервная пластинка. В нервной пластинке образуется углубление – нервный желобок, а по краям желобка утолщения – нервные складки. При смыкании нервных складок формируются нервная трубка и нервные валики (нервные гребни).

Из нервной трубки образуется центральная нервная система. Клетки нервного гребня активно мигрируют и дают начало периферической нервной системы, и некоторым другим структурам (мозговое вещество надпочечников, эндокриноциты диффузной эндокринной системы, клетки-меланоциты).

Остальная зародышевая эктодерма (эпидермальная эктодерма) является источником развития эпителия кожного покрова и его производных.

В мезодерме дифференцируются следующие части (рис.17):

- сомиты (параксиальная мезодерма), которые располагаются справа и слева от нервной трубки и хорды;

- нефротомы (сегментные ножки, промежуточная мезодерма), лежащие латеральнее сомитов;

- спланхнотомы (латеральная мезодерма), наиболее латерально расположенные участки мезодермы.

- дерматом, из которого формируется соединительнотканная часть кожи – дерма;

- миотом, из которого развивается скелетная мышечная ткань;

- склеротом – источник развития тканей скелета.

- кровь и лимфа;

- сосуды;

- кроветворные органы;

- соединительная ткань;

- гладкая мышечная ткань.

- аллантоис представляет собой мочевой мешок зародыша, где собираются продукты метаболизма;

- участие в газообмене.

Сомиты и нефротомы представляют собой сегментированную часть мезодермы.

Сомиты далее дифференцируются на:

Нефротом служит источником для развития мочевыделительной и половой систем.

Спланхнотомы не сегментируются и расслаиваеюся на два листка – париетальный листок, прилежащий к эктодерме (соматическая мезодерма), и висцеральный листок, прилежащий к энтодерме (спланхническая мезодерма). Между париетальным и висцеральным листками формируется целомическая полость. Из листков спланхномезодермы происходит образование эпителия серозных оболочек – брюшины, плевры, перикарда.

Из мезенхимы развиваются:

Из энтодермы образуется эпителий кишечной трубки.

Внезародышевые (провизорные) органы обеспечивают эмбриону условия для нормального развития и жизнедеятельности. Они функционируют в течение всего эмбриогенеза и исчезают по окончании эмбрионального развития, когда зародыш приобретает способность к самостоятельному существованию. Внезародышевые органы формируются из внезародышевых частей

Внезародышевые органы у птиц:

Зародыш птиц первое время распластан из поверхности желтка, но в дальнейшем формируется туловищная складка. При этом все четыре листка (эктодерма, энтодерма, париетальный и висцеральный листки мезодермы) подгибаются под зародыш.

Амниотические складки, образованные из внезародышевых частей эктодермы и париетального листка мезодермы, приподнимаются сначала над головным концом, а затем над всем телом зародыша (рис.18). Эктодерма одной амниотической складки срастается с эктодермой другой. Париетальные листки мезодермы обеих складок также срастаются в единый слой. При этом формируются заполненный жидкостью пузырь – амнион, стенка которого образована амниотической оболочкой, состоящей из эктодермы, выстилающей его изнутри, и париетального листка мезодермы, лежащего снаружи. Эктодермальный амниотический эпителий секретирует амниотическую жидкость, обеспечивая водную среду для развития зародыша и защищая его от механических повреждений.

Желточный мешок образуется из внезародышевых частей энтодермы и висцерального листка мезодермы, которые постепенно обрастают поверхность желтка. Желточный мешок отделяется от первичной кишки в процессе формирования туловищной складки. Желток переводится в растворимую форму под действием ферментов, которые продуцируются энтодермальными клетками (желточной энтодермы), и используется зародышем для питания.

Серозная оболочка образована внезародышевыми частями париетального листка мезодермы (изнутри) и эктодермы (обращена наружу). Серозная оболочка обрастает весь зародыш и выполняет функцию дыхания (газообмена).

Аллантоис возникает в виде полого выроста вентральной стенки задней части кишечной трубки и состоит из энтодермы зачатка задней кишки и покрывающего его снаружи висцерального листка мезодермы с сосудами. Аллантоис разрастается, приближается к серозной оболочке и снабжает её сосудами. Функции аллантоиса:

Источник