Разновидности эпителиальной ткани животного

Эпителиальные ткани. Эпителий.

Эпителиальные ткани — древнейшие гистологические структуры, которые в фило- и онтогенезе возникают первыми. Основное свойство эпителиев — пограничность. Эпителиальные ткани (от греч. epi — над и thele — кожица) располагаются на границах двух сред, отделяя организм или органы от окружающей среды.

Эпителии, как правило, имеют вид клеточных пластов и образуют наружный покров тела, выстилку серозных оболочек, просветов органов, сообщающихся с внешней средой во взрослом состоянии или в эмбриогенезе. Через эпителии осуществляется обмен веществ между организмом и окружающей средой. Важной функцией эпителиальных тканей является защита подлежащих тканей организма от механических, физических, химических и других повреждающих воздействий. Некоторые эпителии специализированы на выработке специфических веществ — регуляторов деятельности других тканей организма.

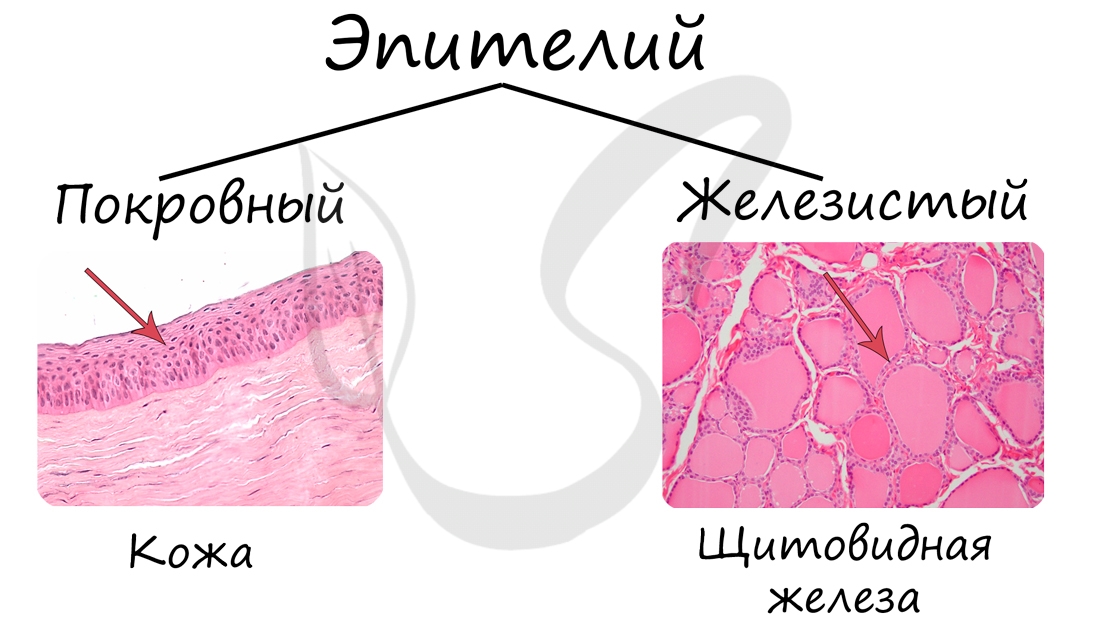

Производными покровных эпителиев являются железистые эпителии. Особый вид эпителия — эпителий органов чувств.

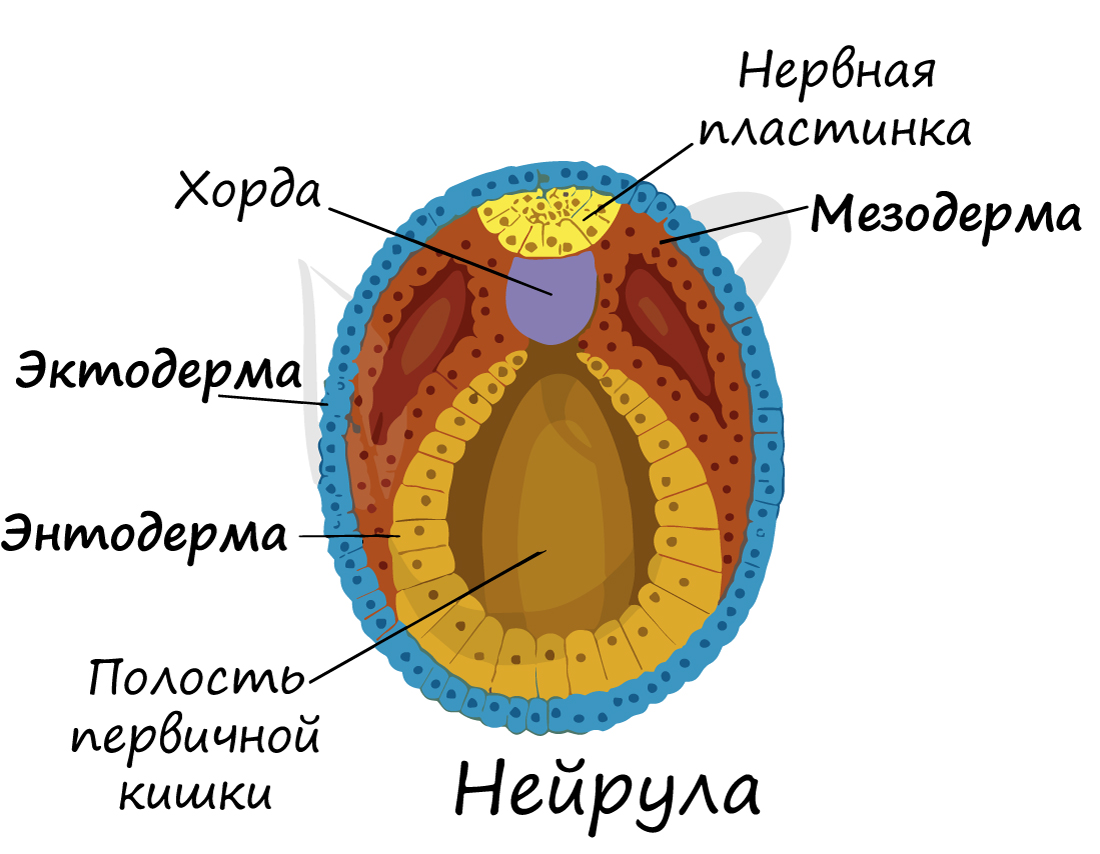

Эпителии развиваются с 3-4-й недели эмбриогенеза человека из материала всех зародышевых листков. Некоторые эпителии, например эпидермис, формируются как полидифферонные ткани, так как в их состав включаются клеточные диффероны, развивающиеся из разных эмбриональных источников (клетки Лангерганса, меланоциты и др.).

В классификациях эпителия по происхождению за основу, как правило, берется источник развития ведущего клеточного дифферона — дифферона эпителиоцитов. Цитохимическим маркером эпителиоцитов являются белки — цитокератины, образующие тонофиламенты. Цитокератины характеризуются большим разнообразием и служат диагностическим маркером конкретного вида эпителия.

Различают эктодермальные, энтодермальные и мезодермальные эпителии. В зависимости от эмбрионального зачатка, служащего источником развития ведущего клеточного дифферона, эпителии подразделяются на типы: эпидермальный, энтеродермальный, целонефродермальный, эпендимоглиальный и ангиодермальный (Хлопин Н.Г., 1946).

По гистологическим признакам строения ведущего (эпителиального) клеточного дифферона различают однослойные и многослойные эпителии. Однослойные эпителии по форме составляющих их клеток бывают плоские, кубические, призматические или цилиндрические.

Однослойные эпителии подразделяют на однорядные, если ядра всех клеток лежат на одном уровне, и многорядные, в которых ядра расположены на разных уровнях, т. е. в несколько рядов.

Многослойные эпителии подразделяются на ороговевающие и неороговевающие. Многослойные эпителии называют плоскими, учитывая форму клеток наружного слоя. Клетки базального и других слоев могут иметь при этом цилиндрическую или неправильную форму. Кроме названных, выделяют еще переходный эпителий, строение которого меняется в зависимости от степени его растяжения.

На основе данных об органоспецифической детерминации эпителии подразделяются на следующие типы: кожный, кишечный, почечный, целомический и нейроглиальный. В составе каждого типа различают несколько разновидностей эпителиев с учетом их строения и функций. Эпителии перечисленных типов стойко детерминированы. Однако при патологии возможна трансформация одного вида эпителия в другой, но лишь в пределах одного тканевого типа. Например, среди эпителиев кожного типа многорядный мерцательный эпителий воздухоносных путей может переходить в многослойный плоский. Такое явление получило название метаплазия.

Несмотря на разнообразие строения, выполняемых функций и происхождения из разных источников, все эпителии имеют ряд общих признаков, на основе которых их объединяют в систему или группу эпителиальных тканей. Эти общие морфофункциональные признаки эпителиев следующие.

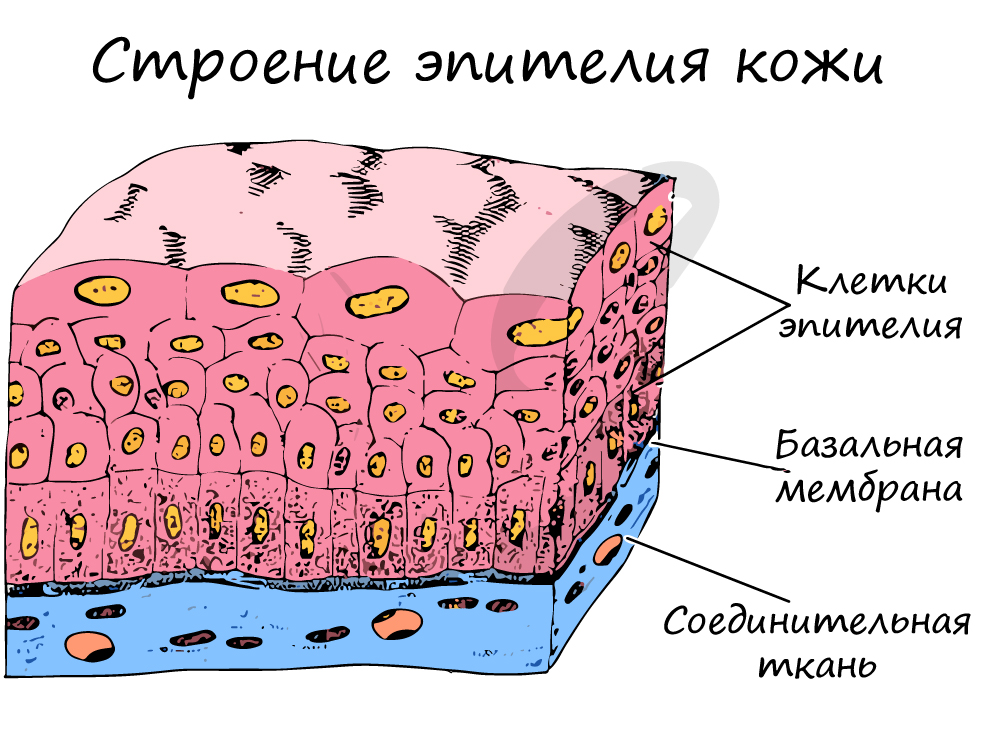

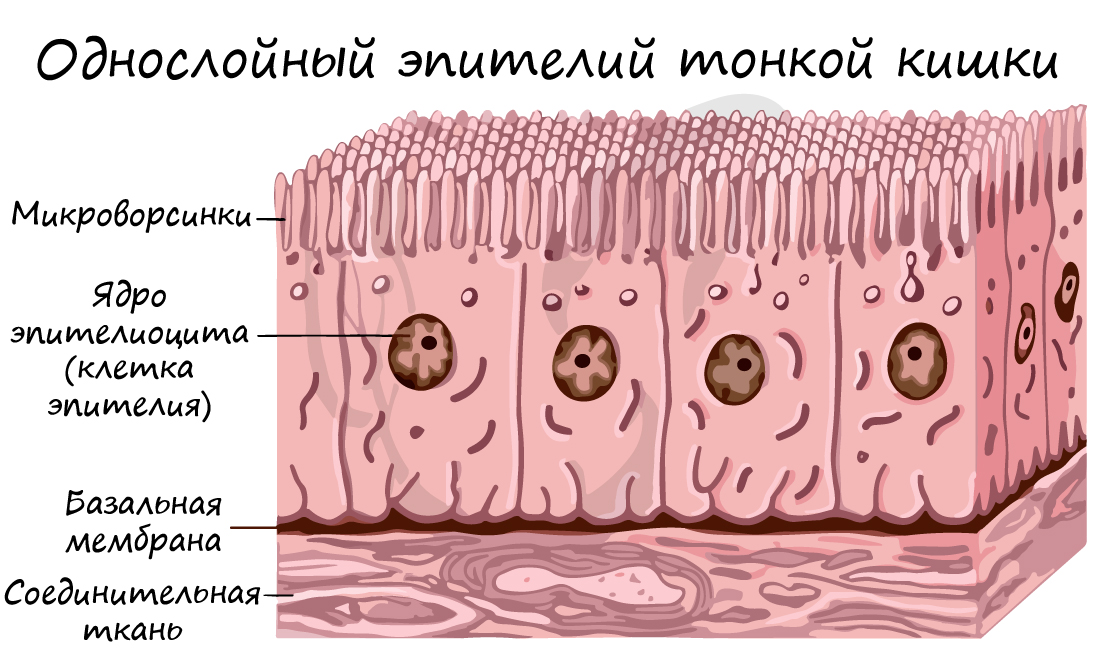

Большинство эпителиев по своей цитоархитектонике представляют собой однослойные или многослойные пласты плотно сомкнутых клеток. Клетки соединены с помощью межклеточных контактов. Эпителий находится в тесных взаимодействиях с подлежащей соединительной тканью. На границе между этими тканями имеется базальная мембрана (пластина). Эта структура участвует в формировании эпителиально-соединительнотканных взаимоотношений, выполняет функции прикрепления с помощью полудесмосом эпителиоцитов, трофическую и барьерную. Толщина базальной мембраны обычно не превышает 1 мкм. Хотя в некоторых органах ее толщина значительно возрастает. Электронно-микроскопически в составе мембраны выделяют светлую (расположенную ближе к эпителию) и темную пластинки. Последняя содержит коллаген IV-ro типа, обеспечивающий механические свойства мембраны. С помощью адгезивных белков — фибронектина и ламинина осуществляется прикрепление эпителиоцитов к мембране. Через базальную мембрану путем диффузии веществ происходит питание эпителия. Базальную мембрану рассматривают в качестве барьера для роста эпителия вглубь. При опухолевых разрастаниях эпителия она разрушается, что позволяет измененным раковым клеткам врастать в подлежащую соединительную ткань (Гаршин В.Г., 1939).

Эпителиоциты обладают гетерополярностью. Строение апикальной и базальной частей клетки разное. В многослойных пластах клетки различных слоев отличаются друг от друга по структуре и функциям. Это называют вертикальной анизоморфией. Эпителии обладают высокой способностью к регенерации за счет митозов камбиальных клеток. В зависимости от местоположения камбиальных клеток в эпителиальных тканях различают диффузный и локализованный камбий.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

Эпителиальные ткани

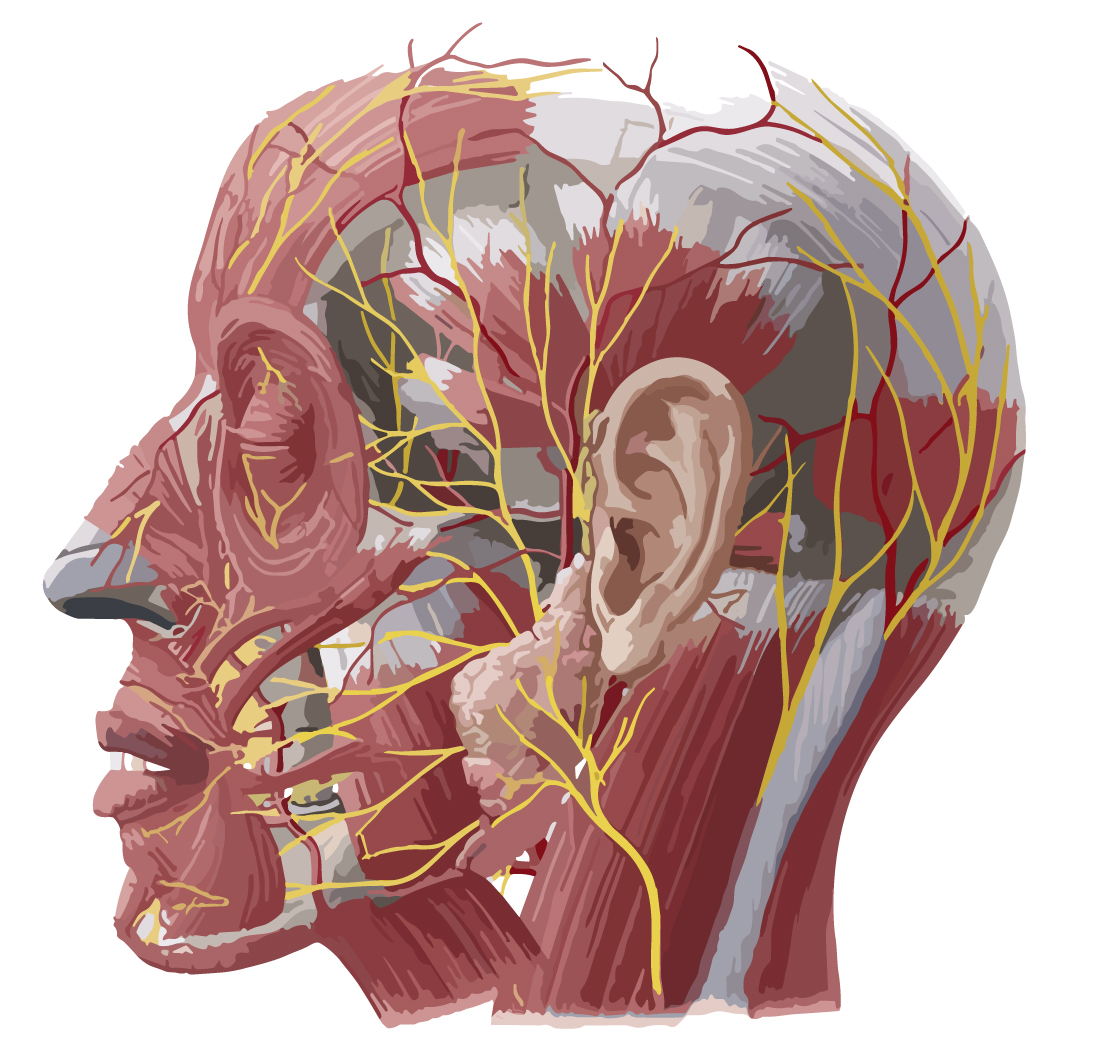

Мы приступаем к изучению нового раздела — анатомии, и я не могу ни рассказать вам о происхождении данного слова и терминологии. Анатомия (от греч. ἀνα- «вновь; сверху» + τέμνω — «режу, рублю, рассекаю») — часть морфологии, изучающая внутреннее строение организма.

В свою очередь морфология (от греч. morphe — вид) изучает как внешнее, так и внутреннее строение организма. Таким образом, анатомия — это раздел морфологии. Мы начнем изучение данной науки с описания 4 типов тканей, которые входят в состав внутренних органов. Изучив общую анатомию мы перейдем к частной, поговорим о строении различных систем органов (пищеварительной, дыхательной и т.д.)

Гистология

Гистология (от греч. histos — ткани) — раздел морфологии, изучающий ткани многоклеточных животных. Граница анатомии и гистологии не может быть установлена четко, они обе переходят друг в друга. Микроскопия активно применяется в гистологии как метод изучения.

Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общим строением, происхождением и функциями. Органы состоят из разных тканей, а деятельность всех органов и систем органов направлена на поддержание гомеостаза (от греч. homoios — тот же самый и греч. stasis — неподвижность) — динамического (устойчивого) равновесия в постоянно меняющихся условиях среды.

Существует также университетское определение понятия «ткань», применять его в школе рекомендуется с особой осторожностью (!) в зависимости от состояния учителя. Ткань — это возникшая в эволюции частная система организма, которая состоит из одного или нескольких дифферонов клеток и их производных и обладает специфическими функциями благодаря кооперативной деятельности всех ее элементов.

Дифферон — совокупность клеточных форм от стволовой клетки до высокодифференцированной (например эпителиоцита). По аналогии совокупность всех стадий обучения, начиная от первоклассника (стволовая клетка, не имеющая ни малейшего понятия о своем будущем) и до высококвалифицированного узкого специалиста (врача кардиохирурга), включающая в себя все промежуточные стадии (школьник, студент, ординатор) может считаться диффероном.

Я хочу подарить Вам мое собственное определение, подобные ему особенно ценятся в университете. Ткань — оркестр, в котором струнные, духовые, ударные инструменты играют единую симфонию (Беллевич Ю.)

Отлично зная анатомию и гистологию, вы легко сможете отличить патологическое состояние органа от здорового, будете понимать механизмы развития многих болезней. Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по человеческому организму, в путь! 🙂

Группы тканей

Все ткани делятся на четыре морфофункциональные группы:

- Эпителиальные ткани (к ним относятся и железы)

- Соединительные ткани (ткани внутренней среды организма)

- Мышечные ткани

- Нервная ткань

Эти группы (кроме нервной ткани) подразделяют на те или иные виды тканей.

Эпителиальные ткани (эпителии)

- Состоят из пластов клеток, плотно прилежащих друг к другу

- Между клетками практически отсутствует межклеточное вещество

- Клетки эпителия располагаются на базальной мембране

- Эпителии не содержат кровеносных сосудов, питание клеток происходит диффузно за счет подлежащей соединительной ткани

- Клетки содержат белок кератин, который образует цитоскелет эпителиоцитов (кератиноциты — основные клетки эпидермиса)

- Полярность — в эпителии можно различить базальный и верхушечный (апикальный, от лат. apex — вершина) отделы, отличающиеся по строению

Классификация

Находятся на границе с окружающей средой, обеспечивают транспортную функцию — обмен веществ с окружающей средой. Важное значение имеет их защитная функция.

Эти эпителии выделяют особое вещество — секрет, которое содержит вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. В железах внутренней секреции клетки секретируют гормоны, которые сразу попадают в кровь. В железах внешней секреции имеются выводные протоки, по которым секрет выводится в полость внутренних органов или в окружающую среду.

Эпителии могут быть однослойными (все клетки связаны с базальной мембраной) и многослойными (с базальной мембраной связаны только клетки нижнего — базального — слоя). Из многослойного эпителия состоит кожа человека, а однослойным эпителием (который прекрасно всасывает вещества!) выстилается тонкий кишечник.

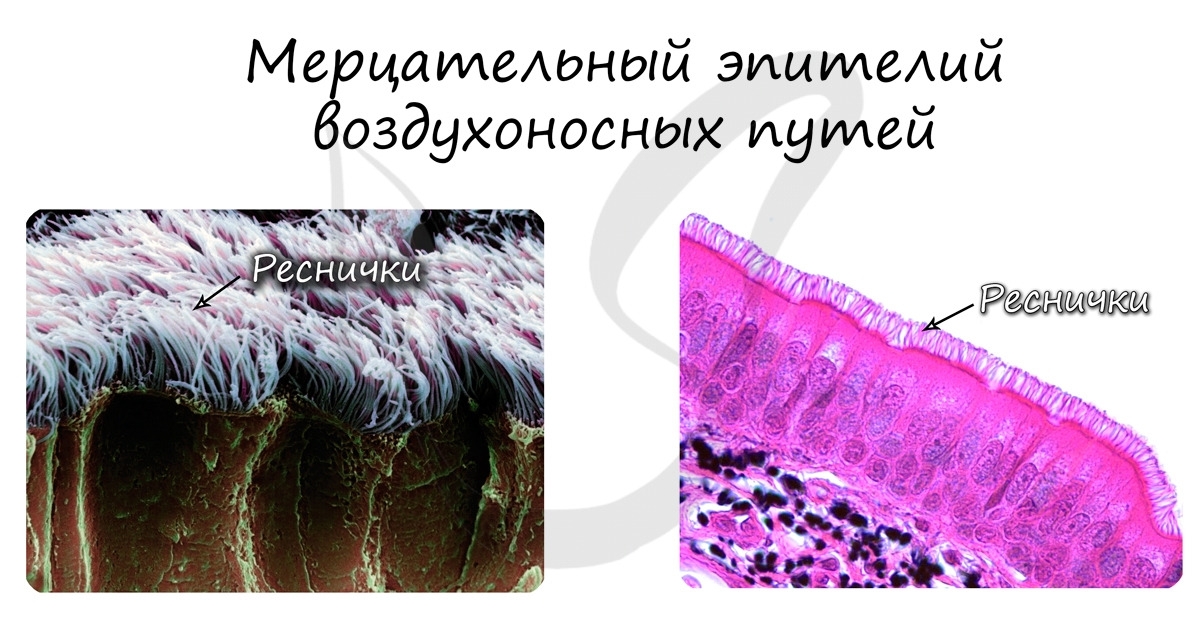

Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути. На поверхности клеток данного эпителия расположены реснички, движения которых создают ток жидкости, направленный наружу, в сторону ноздрей.

Известен факт, что с течением длительного времени у курильщиков эти реснички отмирают, образуются участки «лысой слизистой», что затрудняет отток пылевых частиц, слизи из легких. В результате развиваются воспалительные заболевания бронхов, возникает кашель курильщика, практически неизлечимый, так как реснички не восстанавливаются.

Функции эпителиев

Эпителии отделяют внутреннюю среду от внешней, создают барьер, защищают организм от проникновения в него инфекционных агентов: бактерий, вирусов, простейших.

Через эпителий тонкой кишки всасываются необходимые организму питательные вещества. В то же время через эпителий из организма удаляются продукты обмена веществ.

Эта функция принадлежит железистому эпителию, который располагается в железах внутренней и внешней секреции. Железы могут секретировать гормоны, ферменты.

Внизу представлена железа внешней секреции — молочная железа. На принадлежность к экзокринным железам указывает наличие выводных протоков, по которым секрет перемещается во внешнюю среду.

Происхождение эпителия

- Эктодерма — эпидермис кожи, производные кожи (ногти, волосы, потовые, молочные, сальные железы), слюнные железы

- Мезодерма — эпителий серозных оболочек (брюшина, перикард), эндотелий сосудов (из мезенхимы), эпителий канальцев почек

- Энтодерма — эпителий желудка, тонкой и почти всей толстой кишки, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря, мочевыводящих путей

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник