- Амниоты: особенности, строение яйца и классификация

- Яйца амниотов

- Анапсиды, диапсиды и синапсиды

- Основные характеристики амниот

- Видовое разнообразие

- Классификация

- 40. Класс Птицы. Обзор морфофизиологической организации птиц как амниот, приспособленных к полету. Происхождение птиц.

- Развитие птицы как амниота

- Амнион зигот птиц. Амниотические оболочки эмбриона птиц

Амниоты: особенности, строение яйца и классификация

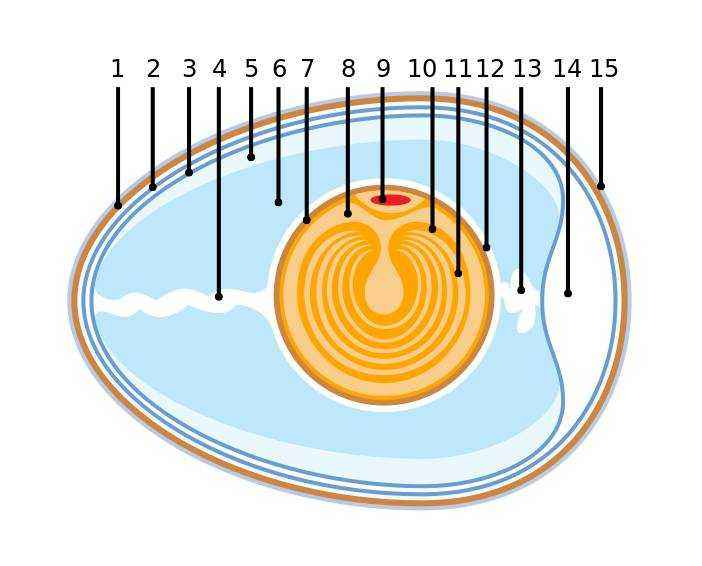

Амниоты ( Amniota ) — это группа четвероногих (наземных позвоночных) , которая включает птиц, рептилий и млекопитающих. Амниоты развились в эпоху позднего палеозоя. Особенность, которая отличает амниотов от других четвероногих , заключается в том, что они откладывают яйца, которые хорошо приспособлены для выживания в наземной среде обитания. Околоплодные яйца обычно состоят из четырех оболочек: амниона, аллантоиса, хориона и желточного мешка.

Амнион окружает эмбрион жидкостью, которая служит подушкой и обеспечивает водную среду, где он может расти. Аллантоис — это орган, обеспечивающий газообмен эмбриона с окружающей средой и выделение отходов метаболизма. Хорион заключает в себя все содержимое яйца и вместе с аллантоисом помогает эмбриону дышать, обеспечивая кислород и избавляя от углекислого газа. Желточный мешок, в некоторых амниотах, содержит богатую питательными веществами жидкость (называемую желтком), которую эмбрион потребляет по мере роста (у плацентарных млекопитающих и сумчатых, желточный мешок только временно хранит питательные вещества и не содержит желтка).

Яйца амниотов

Яйца многих амниотов (таких как птицы и большинство рептилий) заключены в твердую минерализованную оболочку. У многих ящериц эта оболочка гибкая. Она обеспечивает физическую защиту эмбриона, его ресурсов и ограничивает потерю воды. У амниотов, которые производят яйца без скорлупы (все млекопитающие и некоторые рептилии), эмбрион развивается в репродуктивном тракте самки.

Анапсиды, диапсиды и синапсиды

Амниоты часто описываются и группируются по количеству отверстий (окон) в височной области черепа. Три группы, выделенные на этой основе, включают анапсид (anapsids), диапсид (diapsids) и синапсид (synapsids). У анапсидов нет окон в височной области черепа. Череп анапсида характерен для самых ранних амниотов. Диапсиды имеют две пары отверстий в височной области черепа, и включают птиц, и все современные виды пресмыкающихся. Черепахи также относятся к этой группе амниот (хотя у них нет височных окон), так как считается, что их предками были диапсиды. Синапсиды, которые включают млекопитающих, имеют одну пару височных окон в черепе. Считается, что височных окона, характерные для амниотов, развивались в сочетании с более сильными мышцами челюсти, и именно эти мышцы позволили ранним амниотам и их потомкам более успешно захватывать добычу на суше.

Основные характеристики амниот

- амниотическое яйцо;

- толстая, водонепроницаемая кожа;

- сильные челюсти;

- более продвинутая дыхательная система;

- высокое давление, сердечно-сосудистая система;

- процессы экскреции, которые уменьшают потери воды;

- большой мозг и развитые органы чувств;

- личинки не имеют жабр;

- внутреннее оплодотворение.

Видовое разнообразие

На сегодняшний день насчитывается около 25000 видов амниот.

Классификация

Амниоты классифицируются в следующие таксономические иерархии:

Амниоты подразделяются на следующие классы:

- Птицы (Aves) — на сегодняшний день насчитывается более 10 000 видов птиц. Птицы имеют много адаптаций для полета, таких как легкие, полые кости, перья и крылья.

- Млекопитающие (Mammalia) — на сегодняшний день насчитывается около 5500 видов млекопитающих. Членами этой группы являются приматы (включая людей), летучие мыши, трубкозубы, плотоядные животные, тюлени, морские львы, китообразные, насекомоядные, гираксы, слоны, копытные млекопитающие, грызуны и многие другие отряды. Млекопитающие имеют несколько уникальных приспособлений, включая молочные железы и шерсть (волосы).

- Рептилии (Reptilia) — на сегодняшний день насчитывается около 7900 видов рептилий. В эту группу входят крокодилы, змеи, аллигаторы, ящерицы, кайманы, черепахи и туатары. Рептилии имеют чешую, которая покрывает их кожу и являются холоднокровными животными.

Источник

40. Класс Птицы. Обзор морфофизиологической организации птиц как амниот, приспособленных к полету. Происхождение птиц.

Ответ. Специализированная ветвь высших позвоночных из группы Amniota, приспособившихся к полету. Птицы — прогрессивная ветвь рептилий, сохранившая много общих морфологических особенностей с предками. Предками птиц были архозавры — господствующая в мезозойскую эру очень разнообразная и многочисленная группа пресмыкающихся, которые и дали начало самому молодому классу наземных позвоночных. У птиц резко повысился общий уровень жизнедеятельности. Прогрессивные черты их организации — это более развитая центральная нервная система; высокая и постоянная температура тела (у крупных — 38—40 °С, а у мелких — 41—44 °С) и чрезвычайно интенсивный обмен веществ. У птиц более совершенно размножение и выраженная забота о потомстве — яйца насиживают и охраняют, а потомство выкармливают. Птицы приобрели способность к полету, не утратив способности передвигаться по земле и лазать. Передние конечности видоизменились, превратившись в крылья, что придает этим животным весьма своеобразный вид. Тело птиц покрыто перьями — черта, характерная только для представителей данного класса. Часть костей плюсны и предплюсны срослись и образовали единую кость — цевку. Череп сочленяется с позвоночником одним мыщелком. В полушариях мозга имеется кора, поверхность которой редкая. Мозжечок хорошо развит. Лёгкие губчатые, соединены с системой воздушных мешков. Сердце трехкамерное. Имеется только дуга аорты. Размножаются, откладывая яйца. Способность к полету наложила отпечаток как на строение птиц, так и на их биологию, у птиц все подчинено полету. В настоящее время на Земле обитает около 9 тыс. видов птиц, населяющих все материки. Современных птиц подразделяют на три хорошо обособленных надотряда: Пингвины (Impennes); Бескилевые, или Страусовые, птицы (Ratitae); Типичные, или Килегрудые, птицы (Neognathae, или Carinatae). Несомненно, что птицы произошли от одной из древних групп пресмыкающихся, а именно от ящеротазовых рептилий — архозавров, ведущих родословную от текодонтов. Об этом свидетельствует наличие у них ряда общих черт строения, в частности с динозаврами. Непосредственные предки птиц пока еще не установлены Первые представители класса птиц появились в мезозойской эре. В юрских отложениях были обнаружены останки животного — археоптерикса, совмещающего признаки пресмыкающихся и птиц. Внешний вид его напоминал птицу, но имевшийся длинный хвост со стоял из большого числа позвонков (около 20), по бокам попарно располагались крупные перья. Роговой клюв отсутствовал, челюсти несли зубы. На крыльях сохранились три длинных свободно двигающихся пальца с когтями. На грудине киля не было. Вероятно, археоптериксы жили на деревьях, планируя и перепархивая с ветки на ветку, но не летая. Археоптерикс, скорее всего, представляет собой боковую ветвь в эволюции птиц. В конце мезозойской эры появились настоящие птицы. Возможно, их предком был протоавис (Protoavis), найденный в триасовых отложениях. Из отложений мелового периода известны ихтиорнисы (Ichthyosis) и гесперорнисы (Hesperornis). У них еще сохранялись мелкие зубы, головной мозг был очень мал. Беззубые птицы с роговым клювом возникли, по-видимому, в начале кайнозойской эры.

Источник

Развитие птицы как амниота

Амнион зигот птиц. Амниотические оболочки эмбриона птиц

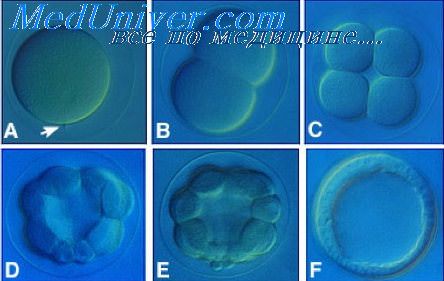

После образования спинной стороны зародыша, как это уже было описано в предыдущих статьях, и даже одновременно с этим процессом, зародыш начинает приподниматься над уровнем зародышевой мишени. Это происходит в связи с тем, что зародыш, распростертый в данной стадии в плоскости, начинает медленно опускаться в полость, которая образуется под ним и которая постепенно углубляется, поскольку происходит резорбция, а следовательно, и уменьшение количества желтка.

Таким образом вокруг зародыша из экстраэмбриональной эктодермы и мезодермы начинают образовываться складки, которые сначала отделяют от окружающей среды головной конец зародыша, а позже также его хвостовой конец и боковые стенки.

В образовании этих складок, или амниотических влагалищ, принимает участие также мезодерма, которая в виде экстраэмбрионального париетального мезобласта прилегает изнутри к экстраэмбриональной эктодерме и является прямым продолжением мезодермы эмбриона (боковых мезодермальных пластинок).

Подобным образом экстраэмбриональная эктодерма незаметно переходит в эктодерму поверхности эмбриона. Складка, образованная таким образом над головным концом эмбриона, называется головным влагалищем (передняя амниотическая складка).

Эта складка, нарастая, изгибается над передним концом головы зародыша и направляется каудально. Подобный обособляющий процесс происходит и по обеим сторонам зародыша, благодаря образованию боковых влагалищ (боковых амниотических складок), как это показано на поперечном разрезе зародыша; наконец, образуется и хвостовое влагалище (задняя амниотическая складка), которая, нарастая, перекрывает хвостовой конец зародыша, тем самым обособляя его от окружающей среды; затем эта задняя амниотическая складка движется навстречу передней амниотической складке.

Наиболее быстро растет головное влагалище, которое таким образом приближается к хвостовому влагалищу; при этом происходит взаимное сближение также и боковых влагалищ. Таким образом, наконец, складками перекрывается почти вся спинная сторона зародыша, оставляя лишь на одном месте круглое отверстие, так называемый амниотический пупок, где еще не произошло сращения влагалищ между собой. Это отверстие амниотического пупка в результате соединения и сращения всех четырех влагалищ в виде амниотического шва, располагающегося ближе к каудальному концу эмбриона, постепенно все более и более уменьшается и, наконец, исчезает полностью.

Амниотический шов со временем полностью исчезает, причем расположенный снаружи листок эктодермы совместно со своей внутренней мезодермальной выстилкой образует единую внешнюю оболочку, окружающую зародыш и состоящую из наружного эктодермального и внутреннего мезодермального экстраэмбриональных слоев. Эта внешняя оболочка называется хорионом (хориальная оболочка). Подобным образом после исчезновения амниотического шва соединяются и внутренние листки амниотических влагалищ, образуя, таким образом, единую пленку, располагающуюся кнутри от хориона и нависающую непосредственно над спиной зародыша. Эта внутренняя зародышевая оболочка называется амнионом (амниотическая или овечья оболочка).

Следовательно, амниотическая оболочка образована внутренним слоем экстраэмбриональной эктодермы, который непосредственно переходит в поверхностную эктодерму зародыша, и наружным слоем экстраэмбриональной мезодермы, переходящей незаметно в соматоплевру эмбриона. На продольных разрезах эмбриона видно, что в результате этого процесса между амниотической оболочкой и собственно поверхностью зародыша образуется полость, называемая амниотической полостью. Впереди эта полость все глубже проникает под головной конец зародыша, который, благодаря этому, относительно приподнимается над первоначальным уровнем зародышевой мишени. В результате этих процессов одновременно происходит также вентральное обособление головного конца эмбриона; таким образом, эмбрион обособляется от желточного мешка. Подобным образом и на каудальном конце амниотическая полость, проникая под зародыш, отделяет его вентральную часть.

Внутри амниотическая полость выстилается эктодермой амниона, образованной эпителиальными клетками. В результате их жизнедеятельности в полости возникает серозная жидкость — liquor amnii (амниотическая, или плодовая жидкость), которая, во-первых, предохраняет зародыш от высыхания, а во-вторых, функционирует в качестве жидкого буфера, защищающего эмбриональное тело от механических воздействий из окружающей среды.

Поскольку у птиц и у многих иных животных (в том числе и у многих млекопитающих) амниотическая оболочка образуется при помощи описанных складок (влагалищ), то этот вид амниона называется pleuramnion, в отличие от амниона у человека и у некоторых млекопитающих, у которых эта оболочка возникает в результате дегисценции (расхождения) клеток; в этом случае амниотическая оболочка называется schizamnion, то есть амнион, возникший путем расщепления.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник