Тема 3. Территориальные природно-хозяйственные системы

Резюме: Подходы к районированию природопользования: ландшафтный, бассейновый, природно-хозяйственный, их преимущества и недостатки. Территориальные природно-хозяйственные системы (ТПХС) и их структура. Локальные и региональные разного уровня ТПХС.

- Подходы к районированию природопользования

- Территориальные природно-хозяйственные системы и их структура

- Цели развития территориальных природно-хозяйственных систем и рациональное природопользование

- Иерархия территориальных природно-хозяйственных систем

1. Подходы к районированию природопользования

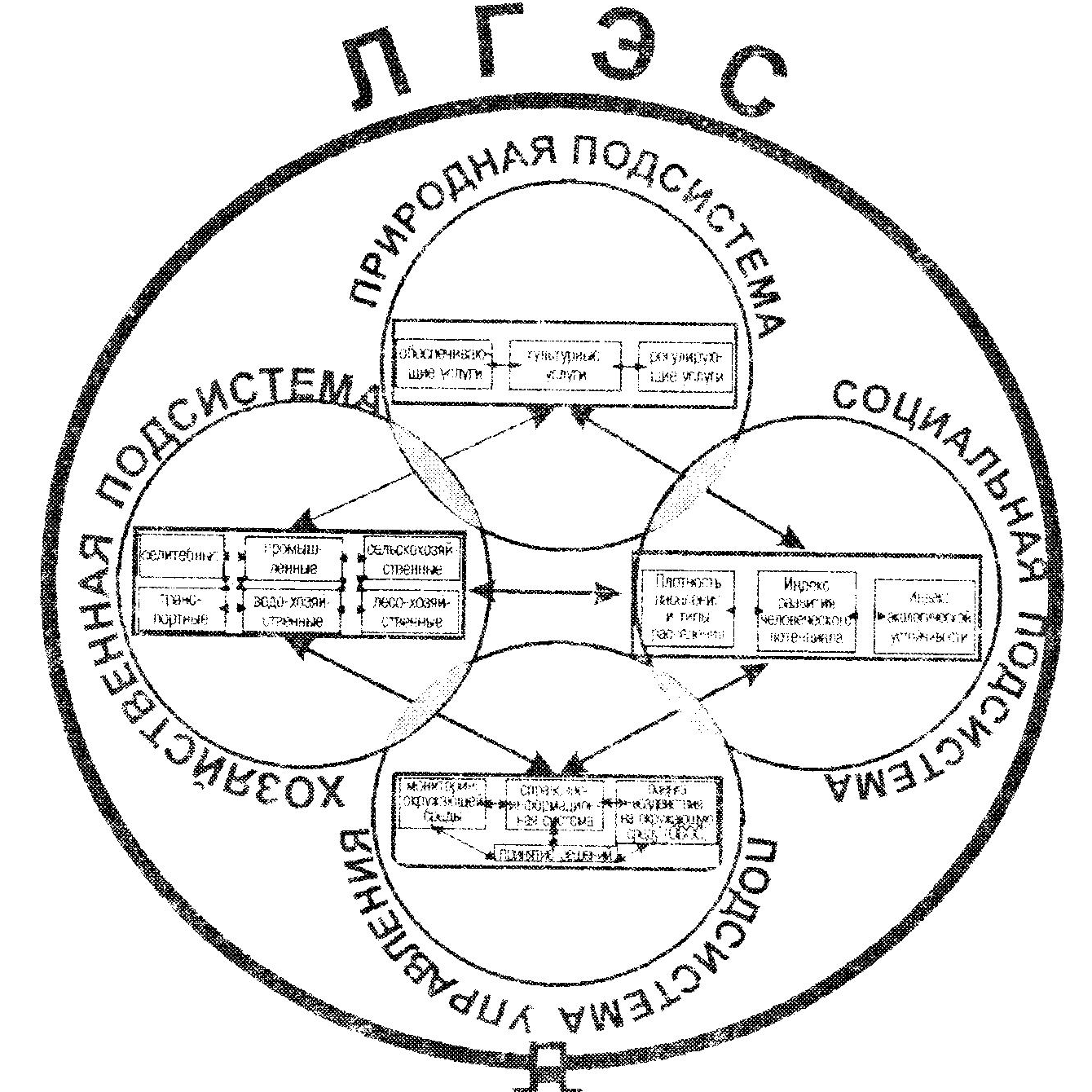

Существует множество разных подходов к районированию природопользования, и нет ни одного, за которым было бы большинство. Поэтому та версия, которой мы дальше будем придерживаться одна из многих, и она не претендует на истину в последней инстанции. Поэтому начнём с обзора основных точек зрения, которые можно объединить в три группы. 1. Ландшафтный подход. В основном он представлен большой группой физико-географов и ландшафтоведов. Традиционное изучение природных ландшафтов здесь дополняется включением в них антропогенных элементов. Подробную схему современного ландшафта с включением антропогенных элементов представила Э.П. Романова (2010 г. (см рис. 1)1Рисунок 1. Модель ландшафтно-геоэкологической системы (фрагмент, исключенывыходы из системы)По её мнению ландшафтная геоэкологическая система состоит из

- Природной подсистемы, включающей обеспечивающие, культурные и регулирующие услуги природы.

- Хозяйственной подсистемы, с подсистемами более низкого уровня: селитебной, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, водохозяйственной и лесохозяйственной.

- Социальной подсистемы с плотностью населения и типами расселения, индексом развития человеческого потенциала, индексом экологической устойчивости.

- Подсистемой управления с блоками мониторинга окружающей среды, справочно-информационной системы, ОВОС, и принятия решений.

Подсистемы и блоки внутри них объединены прямыми и обратными связями.Недостатки схемы Романовой: блоками в подсистемах выступают совершенно разнородные объекты: где-то материальные, где-то виртуальные искусственные (типа индексов или справочных систем). В природном блоке почему-то не сами объекты природы, а оказываемые ими услуги. Тогда почему по тому же принципу не пойти в хозяйственной подсистеме — услуги промышленности, сельского хозяйства и т. д.? Многие природопользователи вообще упущены, например, сфера услуг. В блоке управления напрочь отсутствует хозяйственный механизм природопользования, включая законодательство, институциональную организацию и т. п.Концепция природопользования на основе ландшафтного подхода не выглядит убедительной, но это не значит, что у неё нет достоинств.Достоинства. Ландшафтоведы, пожалуй, первыми начали комплексное изучение природных систем со всеми их взаимосвязями и накопили в этом богатый опыт и, действительно, массу информации. Поэтому последствия воздействий на окружающую среду они, возможно, могут предсказать точнее других, опираясь именно на природно-ландшафтную основу. В рамках данного подхода могут решаться такие вопросы как

- анализ пространственной ландшафтной структуры любого ранга от физико-географической страны до фации;

- изучение и инвентаризация природных ресурсов в природно-территориальных комплексах;

- составление кадастров природно-территориальных комплексов для разных видов освоения 2 ;

- изучение естественных и антропогенных процессов в природно-территориальных комплексах и разработка подходов к управлению этими процессами;

- выработка рекомендаций по оптимизации природопользования 3 и созданию культурных ландшафтов.

Недостатки. Достоинства подхода перевешиваются недостатками, среди которых

- сложность и дороговизна ландшафтных исследований. При этом, как говорилось в предыдущей теме, само понятие ландшафта нечеткое и разные специалисты легко могут нарисовать разные ландшафты и их границы на одной и той же территории;

- ландшафтные и административные границы не совпадают между собой, поэтому результаты ландшафтных исследований сложно использовать в управленческой практике;

- сложность восприятия для среднего управленца ландшафтоведческих премудростей. Попробуйте объяснить простому человеку, даже и с высшим образованием, что такое ландшафт. Не говоря уже о том, что по этому поводу у двух ландшафтоведов будет три мнения;

- неспособность, а иногда и неготовность самих ландшафтоведов сотрудничать с управленцами, что один из наших географов назвал физико-географическим снобизмом. Типа: «мы вам дали результаты и рекомендации, а как вы их будете использовать и сколько это будет стоить — это ваши проблемы». Непонимание сути управления, кстати, хорошо проявилось и в схеме Э.П. Романовой. Что характерно, способ экологической организации территории — «ландшафтное планирование» — зародился не у нас, хотя ландшафтоведческая школа сама по себе была одной из лучших в мире.

Названные недостатки вынудили искать другие подходы, которые опирались бы на более наглядную и однозначную природную основу. Некоторым кажется, что выходом может быть бассейновый подход, предполагающий районирование природопользования на основе водосборных бассейнов. Преимущества. Бассейны, действительно, представляют собой геосистемы с однонаправленными геофизическими и геохимическими связями. Часто они имеют и общую тектоническую основу. Всё это позволяет рассматривать их как единые системы не только в чисто гидрологическом смысле. Бассейновый подход, в отличие от предыдущего, используется и в управленческой практике. Существуют бассейновые инспекции, занятые регулированием водопользования и охраной вод, составляются водные кадастры и др. Признание рациональности названного подхода к организации регионального природопользования позволило бы сравнительно просто на этой основе развернуть управленческую структуру. Бассейновый подход имеет и другие преимущества:

- простота понимания управленцами. Бассейн определяется легко, просто и однозначно;

- бассейны имеют стабильные границы, что немаловажно при сборе, привязке информации к территории, её накоплении и обработке. Административное деление, например, меняется довольно часто и значительная часть информации о природопользовании в прошлом оказывается безадресной. Когда мы читаем, что в Килемарском районе было в некоем году заготовлено nn-ое количество клюквы, мы ничего не можем сказать об интенсивности заготовок по сравнению с современностью. Границы района менялись много раз.

Недостатки у бассейнов тоже есть: Несовпадение их границ с административными и неизбежные, в связи с этим разборки по типу споров из-за Чебоксарского водохранилища между Чувашией, Марий Эл и Нижегородской области, находящихся в одном бассейне. В отличие от ландшафтных и административных районов бассейны не покрывают всю территорию. Даже в Марий Эл есть бессточные области или области с неопределённым стоком, а в засушливых районах таких мест и того больше. Третий подход экономико-географический, хотя районирование называется в нём по-разному: природно-хозяйственное, эколого-экономическое и тому подобное. Далее мы будем пользоваться именно этим подходом, поэтому подробности о нём ниже. Здесь же отмечу только, что он полностью вытекает из принятого выше определения природопользования, как части воспроизводственной системы. Очевидно, что если активная сторона в природопользовании человек, то и система природопользования строится под него. Ландшафтный и бассейновый подходы с их природной основой более пригодны для решения задач охраны природы, где именно её интересы на первом плане. Достоинства. Экономико-географический подход удобен тем что:

- он привязан к экономическим и административным районам и поэтому наиболее удобен для управления;

- почти вся статистическая информация о природопользовании собирается и публикуется по административным единицам, это позволяет избежать дорогостоящих полевых исследований хотя бы частично.

Недостатки тоже есть. Объективные, как и ранее, несовпадение природных и административных границ так же создаёт сложности в управлении, но уже с другой стороны — единые природные территории оказываются поделёнными между соседними субъектами, что порождает конфликты. Субъективные. Экономико-географы, а тем более, экономисты, по сравнению с физгеографами ущербны в знании природных процессов и при районировании природопользования могут проигнорировать существенные обстоятельства. Таким образом, для грамотного регионального природопользования нужны усилия многих специалистов, а ещё лучше общий взгляд со стороны таких как вы — экологов-природопользователей.

Источник

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА: КОНФЛИКТЫ И РАЗВИТИЕ

В статье представлены методологические подходы выделения и оценка функционирования региональных природно-хозяйственных систем. Разработана методика выделения и выявлены очаги проявления региональных конфликтов природопользования. Определены пространственные закономерности возникновения конфликтных ситуаций.

Литература

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: стат. сб. − М., 2014. − 900 с.

Исаченко А.Г. Ландшафты и физико-географическое районирование. – М., 1991. – 366 с.

Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование. − М., 1985. − 184 с.

Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. и др. Геоморфологическое районирование СССР. − М., 1980. − 343 с.

Алексеенко Н.А. Карты конфликтов природопользования при проектировании особо охраняемых природных территорий регионального и местного уровней // Вест. МГУ. Сер. 5. География. – 2012. – № 2. – С. 54-59.

Евсеев А.В., Красовская Т.М. Современные конфликты природопользования на Севере России // Проблемы геоконфликтологии. Том 2. – М., 2004. – С. 276-294.

Алексеенко Н.А., Дроздов А.В. Опыт среднемасштабного картографирования конфликтов природопользования (на примере национального парка Угра) // Изв. РАН. Серия географ. – 2005. – № 6. – С. 77-95.

Мироненко Н.С., Денисенцев А.С. О политической геоконфликтологии как области географического знания // Проблемы геоконфликтологии. Том 1. – М., 2004. – С. 12-24.

Винокуров Ю.И., Цимбалей Ю.М. Региональная ландшафтная структура Сибири: монография. – Барнаул, 2006. – 96 с.

Источник