130.Рентгеновское излучение и его природа. Характеристическое рентгеновское излучение

Увеличивая напряжение на рентгеновской трубке, можно заметить на фоне сплошного спектра появление линейчатого, который соответствует характеристическому рентгеновскому излучению (рис. 26.6). Оно возникает вследствие того, что ускоренные электроны проникают в глубь атома и из внутренних слоев выбивают электроны. На свободные места переходят электроны с верхних уровней (рис. 26.7), в результате высвечиваются фотоны характеристического излучения. Как видно из рисунка, характеристическое рентгеновское излучение состоит из серий К, L, М и т. д., наименование которых и послужило для обозначения электронных слоев. Так как при излучении К-серии освобождаются места в более высоких слоях, то одновременно испускаются и линии других серий.

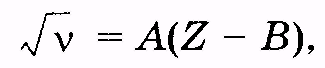

В отличие от оптических спектров характеристические рентгеновские спектры разных атомов однотипны. На рис. 26.8 показаны спектры различных элементов. Однотипность этих спектров обусловлена тем, что внутренние слои у разных атомов одинаковы и отличаются лишь энергетически, так как силовое воздействие со стороны ядра увеличивается по мере возрастания порядкового номера элемента. Это обстоятельство приводит к тому, что характеристические спектры сдвигаются в сторону больших частот с увеличением заряда ядра. Такая закономерность известна как закон Мозли:

где — частота спектральной линии, Z —кающего элемента, А и В — постоянные.

Есть еще одна разница между оптическими и рентгеновскими спектрами. Характеристический рентгеновский спектр атома не зависит от химического соединения, в которое этот атом входит. Так, например, рентгеновский спектр атома кислорода одинаков для О, О2 и Н2О, в то время как оптические спектры этих соединений существенно различны. Эта особенность рентгеновского излучения атома послужила основанием и для его названия (характеристическое).

Характеристическое излучение возникает всегда при наличии свободного места во внутренних слоях атома независимо от причины, которая его вызвала. Так, например, характеристическое излучение сопровождает один из видов радиоактивного распада который заключается в захвате ядром электрона с внутреннего слоя.

131. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Слой половинного ослабления. Защита от рентгеновского излучения.

Регистрация и использование рентгеновского излучения, а также воздействие его на биологические объекты определяются первичными процессами взаимодействия рентгеновского фотона с электронами атомов и молекул вещества.

В зависимости от соотношения энергии hv фотона и энергии ионизации 1 Аи имеют место три главных процесса. ( 1 Здесь под энергией ионизации понимают энергию, необходимую для удаления внутренних электронов за пределы атома или молекулы.)

Когерентное (классическое) рассеяние. Рассеяние длинноволнового рентгеновского излучения происходит в основном без изменения длины волны, и его принято называть когерентным. Оно возникает, если энергия фотона меньше энергии ионизации: hv < Аи.

Так как в этом случае энергия фотона рентгеновского излучения и атома не изменяется, то когерентное рассеяние само по себе не вызывает биологического действия. Однако при создании защиты от рентгеновского излучения следует учитывать возможность изменения направления первичного пучка. Этот вид взаимодействия имеет значение для рентгеноструктурного анализа

Некогерентное рассеяние (эффект Комптона). В 1922 г. А. X. Комптон, наблюдая рассеяние жестких рентгеновских лучей, обнаружил уменьшение проникающей способности рассеянного пучка по сравнению с падающим. Это означало, что длина волны рассеянного рентгеновского излучения больше, чем падающего. Рассеяние рентгеновского излучения с изменением длины волны принято называть некогерентным, а само явление — эффектом Комптона.

Он возникает, если энергия фотона рентгеновского излучения больше энергии связи электрона в атоме (энергии ионизации): hv > Аи.

Это явление обусловлено тем, что при взаимодействии с атомом энергия hv фотона расходуется на образование нового рассеянного фотона рентгеновского излучения с энергией hv‘, на отрыв электрона от атома (энергия ионизации Аи) и сообщение электрону кинетической энергии Ек:

hv = hv‘ + Аи. + Ек.

Так как обычно hv Аи, и тогда эффект Комптона происходит как бы на свободных электронах, то можно записать приближенно

hv hv‘ + Ек.

Существенно, что в этом явлении (рис 26.9) наряду с вторичным рентгеновским излучением (энергия hv‘ фотона) появляются электроны отдачи (кинетическая энергия Ек электрона). Атомы или молекулы при этом становятся ионами.

Фотоэффект. При фотоэффекте рентгеновское излучение поглощается атомом, в результате чего вылетают электроны из глубоких оболочек атома. Если энергия фотона недостаточна для ионизации, то фотоэффект может проявляться в возбуждении атомов без вылета электронов. Три основных процесса взаимодействия, рассмотренные выше, являются первичными, они приводят к последующим вторичным, третичным и т. д. явлениям. Так, например, атомы с вакансией (отсутствием) электрона на одной из внутренних оболочек могут излучать характеристический рентгеновский спектр, возбужденные атомы могут стать источниками видимого света (рентгенолюминесценция) и т. п.

На рис. 26.10 приводится схема возможных процессов, возникающих при попадании рентгеновского излучения в вещество. Может происходить несколько десятков процессов, подобных изображенному, прежде чем энергия рентгеновского фотона перейдет в энергию молекулярно-теплового движения.

Процессы, представленные схемой рис. 26.10, лежат в основе явлений, наблюдаемых при действии рентгеновского излучения на вещество. Перечислим некоторые из них.

Рентгенолюминесценция — свечение ряда веществ при рентгеновском облучении. Такое свечение платиносинеродистого бария позволило Рентгену открыть лучи. Это явление используют для создания специальных светящихся экранов с целью визуального наблюдения рентгеновского излучения, иногда для усиления действия рентгеновских лучей на фотопластинку.

Известно химическое действие рентгеновского излучения, например образование перекиси водорода в воде. Практически важный пример — воздействие на фотопластинку, что позволяет фиксировать такие лучи.

Ионизирующее действие проявляется в увеличении электропроводимости под воздействием рентгеновских лучей. Это свойство используют в дозиметрии для количественной оценки действия этого вида излучения.

В результате многих процессов первичный пучок рентгеновского излучения ослабляется в соответствии с законом. Запишем его в виде

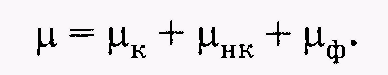

где — линейный коэффициент ослабления. Его можно представить состоящим из трех слагаемых соответствующих когерентному рассеянию к, некогерентному нк и фотоэффекту ф:

Поток рентгеновского излучения ослабляется пропорционально числу атомов вещества, через которое этот поток проходит. Если сжать вещество вдоль оси X, например, в b раз, увеличив в b раз его плотность, то ослабление пучка не изменится, так как число атомов остается прежним. Следовательно, показатель степени в формуле (26.8) не изменится:

x2 = x1/b, так как при сжатии толщина поглощающего слоя уменьшилась в b раз. имеем 1 = 2/b.

Это означает, что линейный коэффициент ослабления зависит от плотности вещества.

Линейный коэффициент поглощения вещества увеличивается при увеличении атомного числа и плотности и зависит от энергии падающего рентгеновского излучения. В общем случае увеличивается при уменьшении энергии рентгеновского излучения.

Поэтому предпочитают пользоваться массовым коэффициентом ослабления, который равен отношению линейного коэффициента ослабления к плотности поглотителя и не зависит от плотности вещества:

Источник

1. Рентгеновское излучение, его спектр. Тормозное и характеристическое излучение, их природа.

Рентгеновским излучением называют электромагнитные волны длиной = 80 до 10 -5 нм.

Наиболее длинноволновые излучения перекрываются коротковолновым УФ. По способу получения подразделяются на тормозное и характеристическое.

Механизм тормозного рентгеновского излучения.

Излучение, получаемое в рентгеновской трубке и бетатроне, возникает при торможении электронов в металлической преграде – тормозное рентгеновское излучение. С движением электр зарядом связано магнитное поле, индукция которого зависит от скорости электрона. При торможении магнитная индукция уменьшается и появляется электромагнитная волна. При торможении электрона часть энергии идет на создание фотона рентгеновского излучения, другая часть расходуется на нагревание анода. При торможение ↑ кол-ва электронов, возникает рентгеновское излучение с непрерывным спектром. Спектр волны показывает, как распределена энергия по значению длин волн λ. В каждом из спектров наиболее коротковолновое тормозное излучение, соответствует λmin, возникает, когда энергия, приобретенная электроном, в ускоряющем поле переходит в энергию фотона

еU=hυmax=hc/λmin

λmin – минимальная длина волны, 10 -10 м

Поток рентгеновского излучения: Ф=kIU 2 Z

Z – порядковый номер атома вещества антикатода

K – 10 -9 В -1 – коэффициент пропорциональности.

Характеристическое рентгеновское излучение.

Возникает вследствие проникновения ускоренных электронов вглубь атома и вытеснение ими электронов из внутренних слоев. На свободные места переходят электроны с верхних уровней, в результате высвечиваются фотоны характеристического излучения. Характеристические спектры разных атомов однотипны, не зависят от химического соединения. Возникает при наличии свободного места во внутренних слоях атома, не зависимо от причины, которая его вызвала.

2. Способы получения рентгеновского излучения: рентгеновская трубка, бетатрон.

Фокусирующий Рентгеновские вакуумная камера

Нить накала имеет t o поверхности 2000-2500 К, при которой электроны вырываются из нити (явление термоэлектронной эмиссии), эти электроны подхватываются электрическим полем: напряжение, создаваемое высоковольтным источником между катодом и анодом, может регулироваться. Фокусирующий электрод находится в контакте с нитью накаливания. Его задача – искривить силовые линии, чтобы электроны образовали узкий пучок. Антикатод изготовляется из тугоплавкого металла (вольфрам, молибден), торможение электронов сопровождается появлением рентгеновского излучения. Сила тока не велика, определяется числом электронов, вырвавшихся из рентгеновской трубки за сек времени.

Бетатрон – ускоритель электронов. Получаемый в нем поток быстрых электронов направляется на мишень, на которой при торможении электронов возникает поток жесткого рентгеновского излучения. При помощи усиления магнитного поля электроны удерживаются на круговой орбите. Основной объем и масса ускорителя приходятся на обмотки электромагнитов и их ферромагнитные сердечники. Разгон электронов в вакуумно й тороидальной камере.

Тороидальная камера находится в магнитном поле. Если на ось камеры выведен пучок электронов и магнитное поле начинает усиливаться, то происходит явление электромагнитной индукции, и возникает вихрь электромагнитного поля. На электроны действует сила: F=eE, направленная по касательной к оси камеры и разгоняющая их. Также на электрон действует сила Лоренса:F=eVB, направленная в центр камеры. СилаFудерживает электроны на оси камеры. Электроны во время всего цикла разгона остаются на неизменной орбите.

Источник