- Схема проводящей системы сердца животного

- Проводящая система сердца и ее автоматизм

- 1. Синусовый узел (узел Кис-Флака)

- 2. Атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Тавары)

- 3. Пучок Гиса

- Видео физиология проводящей системы сердца и механизм сокращения сердечной мышцы

- 1. Проводящая система сердца.

- Проводящая система сердца

- Физиология регуляции сердечной деятельности

Схема проводящей системы сердца животного

Проводящая система сердца и ее автоматизм

• В норме возбуждение генерируется в синусовом узле. Под действием этих импульсов сердце сокращается с частотой 60-80 в минуту.

• Возбуждение из синусового узла достигает сначала атриовентрикулярного (АВ) узла, затем, спустя непродолжительное время, распространяется по ПГ, его правой и левой ножкам, называемым также правой и левой ножками пучка Тавары, и далее по волокнам Пуркинье, вызывая сокращение миокарда желудочков сердца (систолу желудочков).

• Если генерация возбуждения в синусовом узле нарушается, электрический импульс может генерироваться в АВ-узле или на уровне желудочков. В этом случае сердце сокращается реже, с частотой примерно 40-20 в мин.

Миокард представлен двумя типами мышечной ткани. Один тип — рабочий миокард, другой — специализированный.

Рабочий миокард обеспечивает собственно сокращения сердца, его насосную функцию.

Функции специализированного миокарда:

• обеспечение ритмической автоматической генерации возбуждения (автоматизм);

• проведение этого возбуждения.

Специализированный миокард состоит из центра автоматизма, генерирующего возбуждение, и проводящей системы. В норме центром автоматизма является синусовый узел. Проводящая система охватывает предсердные проводящие пучки, АВ-узел, ПГ, правую и левую его ножки (или левый и правый пучки Тавары) и волокна Пуркинье.

1. Синусовый узел (узел Кис-Флака)

Синусовый узел располагается в стенке правого предсердия (ПП) между устьем верхней полой вены и ушком ПП, функционирует автономно и является центром автоматизма первого порядка. Возбуждение в норме генерируется в этом узле, и сердце здорового взрослого человека сокращается с частотой примерно 60-80 в минуту.

Возбуждение из синусового узла распространяется, с одной стороны, в левое предсердие (ЛП), с другой — по трем предсердным проводящим пучкам — в АВ-узел.

2. Атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Тавары)

АВ-узлу присущи две важные функции. Одна из них состоит в задержке поступающего в него импульса возбуждения и дальнейшем проведении. Вторая функция заключается в генерировании возбуждения в случае, если функция автоматизма синусового узла оказывается по тем или иным причинам утраченной.

В этом случае АВ-узел выполняет роль центра автоматизма второго порядка, но сердце под влиянием генерируемых им импульсов сокращается с меньшей частотой, равной примерно 40-60 в минуту.

3. Пучок Гиса

Возбуждение из АВ-узла проводится в ПГ и далее в каудальном направлении. ПГ в норме является единственной мышечной структурой, которая связывает предсердия с желудочками.

Правая и левая ножки пучка Гиса. В стенке желудочков сердца проходят два проводящих пути — ЛНПГ и ПНПГ, или правый и левый пучки Тавары. Вскоре после начала ПГ от него отходит ЛН, которая в свою очередь разветвляется на переднюю и заднюю ветви, а затем ПН.

ЛНПГ (вместе с передней и задней его ветвями) располагается в левом желудочке (ЛЖ), а ПНПГ — в правом желудочке (ПЖ). Обе ножки ПГ следуют разобщенно, но вначале в направлении верхушки сердца, и затем разветвляются на тонкую сеть волокон Пуркинье, расположенную в субэндокардиальном слое желудочковой стенки.

В норме возбуждение, как уже говорилось ранее, генерируется в синусовом узле. Отсюда оно проводится в АВ-узел, ПГ, его левую и правую ножки и, наконец, достигает волокон Пуркинье. Это вызывает сокращение сердца, которое называется систолой.

Если процесс генерирования возбуждения в синусовом (центр автоматизма первого порядка) и АВ-узле нарушается, желудочки сердца все же сохраняют способность генерировать возбуждение за счет так называемых центров автоматизма третьего порядка. В этом случае желудочки сердца сокращаются с частотой, примерно равной только 20-40 в минуту.

Возникает опасность развития острой сердечной недостаточности, связанной с возможностью развития угрожающих жизни аритмий — желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и асистолии.

Видео физиология проводящей системы сердца и механизм сокращения сердечной мышцы

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

1. Проводящая система сердца.

Электрокардиография является одним из дополнительных методов исследования сердца сельскохозяйственных животных.

Посредством электрокардиографии можно выявить:

• органические нарушения сердца (миокардиодистрофия, миокардиодегенерация, миокардиосклероз и др.);

• нарушения внутрисердечного кровообращения (ишемия, инфаркт миокарда).

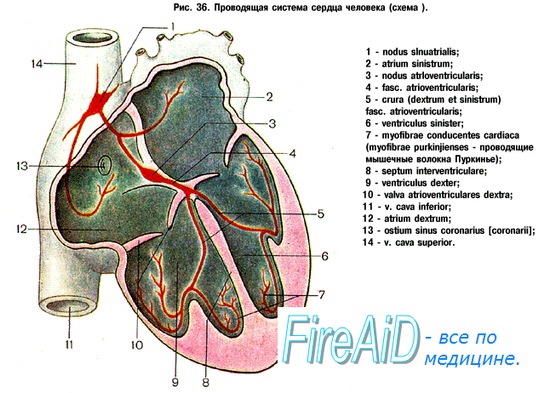

1. Проводящая система сердца.

Автоматическая деятельность сердца, ритмичное возникновение процессов возбуждения и их распространение по миокарду предсердий и желудочков осуществляется благодаря наличию в миокарде особой нервно-мышечной ткани, так называемой проводящей системы сердца, которая состоит из:

— синусно-предсердного узла (синусового или узла Кейса-Флека);

— предсердно-желудочкового узла (атриовентрикулярного, пограничного или узла Ашоф-Тавара);

— мелких разветвлений — волокон Пуркинье.

Способностью автоматически вырабатывать импульсы возбуждения, ведущие к сокращению сердца, обладает синусно-предсердный узел, который расположен в месте впадения верхней (краниальной) полой вены, вблизи свободного края ушка правого предсердия.

Узел Кейса-Флека является нормальным местом возникновения возбуждения и определяет ритм сердца. Поэтому его и называют главным водителем ритма сердца.

В меньшей мере, примерно в два раза, этой способностью наделен атриовентрикулярный узел и в еще меньшей — нижележащие отделы проводящей системы. Следовательно, та или иная степень автоматизма является свойством всех элементов проводящей системы вплоть до конечных ее разветвлений включительно. Этот скрытый автоматизм начинает проявляться при ряде патологических состояний.

С помощью межузловых проводящих трактов Бахмана, Венкебаха и Торела синусно-предсердный узел связан с предсердиями и атриовентрикулярным узлом.

В физиологических условиях проведение возбуждения, родившегося в синусно-предсердном узле, осуществляется по трактам Бахмана и Венкебаха, а импульсы, поступающие через тракт Торела, поступают в атриовентрикулярный узел.

Атриовентрикулярный узел расположен в нижней части межпредсердной перегородки выше места прикрепления септальной створки трехстворчатого клапана.

В норме атриовентрикулярный узел проводит возбуждение в миокард желудочков по пучку Гиса и его ножкам, каждая из которых распадается на ветви, заканчивающиеся волокнами Пуркинье.

По проводящей системе волны возбуждения распространяются со ско- ростью в несколько раз быстрее, чем по рабочей мускулатуре желудочков. Однако в проводящей системе существует место, где прохождение импульса заметно замедляется. Таким местом является атриовентрикулярный узел, по которому возбуждение распространяется с очень малой скоростью, что обеспечивает возможность последовательного возбуждения и сокращения предсердий и желудочков.

Хотя процесс образования импульсов в синусно-предсердном узле совершается автоматически, однако этот процесс находится также под влиянием парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. Возбуждение вагуса (ваготония) замедляет частоту сердечных сокращений, ослабляет их силу и тормозит проведение возбуждения по проводящей системе сердца, а возбуждение симпатического нерва (симпатикотония), наоборот, вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, повышение их силы и ускорение проведения импульсов.

Источник

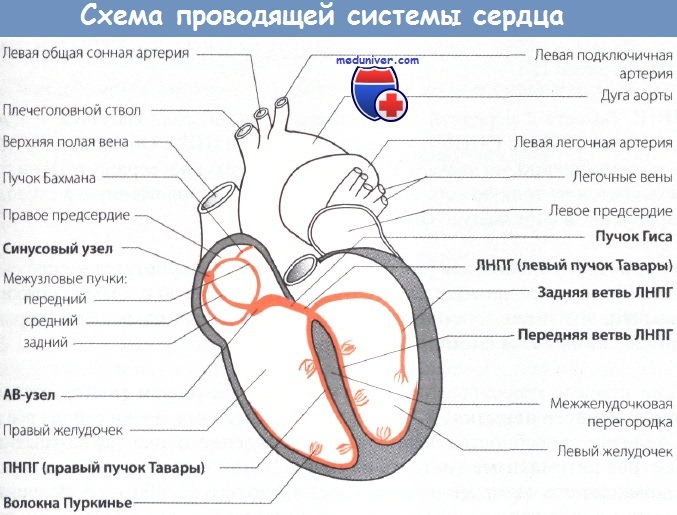

Проводящая система сердца

Рис. 3. Проводящая система сердца:

Штриховка — фиброзное кольцо (ФК)

АВ — атриовентрикулярный узел

1 — передний межузловой тракт

1а — межпредсердный пучок Бахмана

2 — средний межузловой тракт Венкебаха

3 — задний межузловой тракт Тореля

5 — правая ножка пучка Гиса

6 — левая ножка пучка Гиса

6а — передневерхняя ветвь левой ножки пучка Гиса

6б — задненижняя ветвь левой ножки пучка Гиса

7 — субэндокардиальные волокна Пуркинье

Дополнительные (аномальные) проводящие пути

8 —пучок Джеймса 9 — пучки Кента

иноатриальный, или синусный, узел располагается на задней стенке правого предсердия вблизи устья краниальной полой вены.

Образован Р-клетками, которые посредством Т-клеток связаны между собой и с сократительными кардиомиоцитами предсердий. От синоатриального узла в направлении к атриовентрикулярному узлу отходят три межузловых тракта: передний (тракт Бахмана) с отходящим от него к левому предсердию межпредсердным пучком, средний и задний (соответственно тракты Венкебаха и Тореля).

Атриовентрикулярное соединение, в котором выделяют три зоны:AN(atrium-nodus) — зона перехода от предсердных кардиомиоцитов к атриовентрикулярному узлу; N (nodus) — атриовентрикулярный узел, расположенный непосредственно над местом прикрепления септальной створки трехстворчатого клапана;NH(nodus-His) — зона перехода от атриовентрикулярного узла к общему стволу пучка Гиса. В атриовентрикулярном соединении обнаруживаются Р-клетки (в меньшем количестве, чем в синусном узле), клетки Пуркинье, а также Т-клетки.

Предсердно-желудочковый пучок, или пучок Гиса в норме является единственным путем проведения возбуждения от предсердий к желудочкам. Он отходит от атриовентрикулярного узла общим стволом и проникает через фиброзную ткань, разделяющую предсердия и желудочки, в межжелудочковую перегородку. Здесь пучок Гиса разделяется на две ножки — правую и левую, идущие к соответствующим желудочкам, причем левая ножка делится на две ветви: передневерхнюю и задненижнюю. Указанные разветвления пучка Гиса проходят под эндокардом, широко ветвятся и заканчиваются в желудочках сетью субэндокардиальных волокон Пуркинье. Основу проводящей системы желудочков составляют клетки Пуркинье, связанные с сократительными кардиомиоцитами посредством Т-клеток.

У некоторых животных встречаются варианты развития, при которых в сердце содержатся дополнительные (аномальные) проводящие пути, например пучок Джеймса, соединяющий предсердия с нижней частью атриовентрикулярного соединения, пучки Кента, соединяющие предсердия и желудочки. Указанные пути участвуют в возникновении некоторых нарушений сердечного ритма (например, синдрома преждевременного возбуждения желудочков).

Физиология регуляции сердечной деятельности

Миогенная регуляция обеспечивает равенство притока крови по венам и ее выброса в артерии

Сила каждого сокращения сердца тем больше, чем больше конечно-диастолический объем камер сердца (Закон Франка-Старлинга). Обусловлено это тем, что количество актомиозиновых мостиков максимально при растяжении саркомера до 2,2 мкм.

Эффект Анрепа – при увеличении давления в аорте возрастает сила сердечных сокращений. Связано это с двумя механизмами – увеличением конечно-систолического объема и улучшением питания миокарда через коронарные сосуды.

Физиологическая значимость нейрогенной регуляции состоит в поддержании оптимального уровня артериального давления.

Рис. 3. Афферентная иннервация сердца (схема)

Источник