13.2. Рефлекторная деятельность

Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение при участии нервной системы.

В основе рефлекторного процесса лежит рефлекторная дуга — комплекс специфически организованных нервных элементов, взаимодействие которых необходимо для осуществления рефлекторного акта. Дуга простого рефлекса состоит из рецепторов, чувствительного, или афферентного, нейрона, промежуточного нейрона, эфферентного нейрона и эффектора (рис. 13.6).

Афферентная часть представлена теми нервными элементами, которые формируют и проводят в центральном направлении нервные импульсы, необходимые для деятельности всей рефлекторной дуги. Возникновение афферентных импульсов связано с активацией специфических рецепторов; совокупность рецепторов, раздражение которых вызывает определенный рефлекс, называют рецептивным полем рефлекса (например, участок кожи). Рецептивные поля разных рефлексов, находящиеся на поверхности кожи, могут накладываться одно на другое. Вследствие этого раздражение, наносимое на определенный участок кожи, в зависимости от его силы и состояния ЦНС может вызвать то один, то другой рефлекс.

Рефлексы отличаются большим многообразием. Их можно классифицировать по ряду признаков на разные группы. По происхождению рефлексы бывают условные, или приобретенные в процессе жизни, и безусловные, или врожденные, передающиеся от поколения к поколению.

В зависимости от места расположения рецепторов рефлексы подразделяют на экстерорецептивные, т. е. вызываемые раздражением рецептора на поверхности тела; интерорецептивные, или висцеральные, возникающие при раздражении рецепторов внутренних органов и сосудов; проприорецептивные, вызываемые раздражением рецепторов суставов, скелетных мышц, сухожилий.

Рис. 13.6. Схема рефлекторной дуги:

/ — афферентный нейрон; 2—афферентный (центростремительный) нерв; 3 — нервный центр; 4— эфферентный (центробежный) нерв; 5—эффектор (исполнительный орган)

Рефлексы подразделяют по характеру ответных реакций в зависимости от того, какие органы в ней участвуют, на моторные, или двигательные, в которых исполнительным органом служат мышцы; сосудодвигательные, проявляющиеся в сужении или расширении кровеносных сосудов; секреторные, которые заканчиваются секрецией желез.

Рефлексы классифицируют по месту расположения нервных центров на спиналъные, в которых принимают участие нейроны спинного мозга; бульварные, осуществляемые при участии нейронов продолговатого мозга; мезэнцефальные, осуществляемые при участии нейронов среднего мозга; диэнцефалъные, в которых участвуют нейроны промежуточного мозга; кортикальные, в осуществлении которых принимают участие нейроны коры больших полушарий головного мозга.

Рефлексы разделяют и по биологическому значению — на пищевые, оборонительные, половые, тонические, ориентировочные, локомоторные и др. По месту раздражения и ответной реакции рефлексы бывают кутано-висцеральные, осуществляемые с кожи на внутренние органы; висцеро-кутанные — с внутренних органов на кожу; висцеро-висцеральные — с внутренних органов на внутренние органы.

Рефлексы бывают моносинаптическими и полисинаптически-ми. Моносинаптические — это простейшие рефлексы, поступающие в ЦНС по афферентному пути, переключающиеся непосредственно на эфферентный нейрон. Но рефлекторные дуги большинства рефлексов состоят не из двух, а из большего количества нейронов: афферентный, один или несколько вставочных и эфферентный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными, или полисинаптическими. Наиболее простая из этих дуг образована тремя нейронами; в ней имеется два синапса.

Схемы моно- и даже полисинаптических рефлекторных дуг дают упрощенное представление о составе нейронов, участвующих в том или ином рефлекторном акте, без учета всей сложности путей распространения импульсов по многочисленным проводящим путям в ЦНС при всяком рефлексе.

По своему строению различают дуги вегетативного и соматического рефлексов. Различие состоит в том, что эфферентный путь вегетативного рефлекса состоит из двух нейронов — прегангли-онарного и постганглионарного нервного волокна, а их соединение осуществляется в вегетативных ганглиях (симпатических и парасимпатических).

В учении о рефлексе есть понятие обратной связи, или обратной афферентации. Согласно ему импульс от рецепторов органа-исполнителя (эффектора) повторно поступает в ЦНС для оценки и корректировки выполненной реакции. Этот поток импульсов называется вторичной афферентацией в отличие от первичной, которая вызвала этот рефлекс (рис. 13.7). По данному

Рис. 13.7. Схема рефлекторной дуги с обратной связью:

1 — рецептор; 2—афферентный нейрон; 3— промежуточный нейрон; 4— эфферентный нейрон; 5—эффектор (мышца); 6— проприорецептор (мышечное веретено); 7— нейрон обратной связи; стрелки — направление прохождения импульса

принципу осуществляются не только сложные поведенческие акты, но и поддерживается постоянство температуры тела, уровень сахара в крови, кровяное давление. Для примера можно привести следующий тест: перед испытуемым лежит молот, сделанный из картона, но имеющий вид настоящего молота. Он не знает, что молот легкий и, поднимая его, делает усилие. Так как масса предмета не соответствует данному усилию, получается некоординированный рывок. Но попросите испытуемого взять второй раз этот молот, и он возьмет его как легкий предмет, так как только что от рецепторов мышц его руки в ЦНС поступили сигналы о том, что предмет легкий.

Таким образом, принцип обратной связи обеспечивает такое совершенное управление процессами со стороны ЦНС, которого не может быть при односторонней связи.

Источник

Рефлекторная дуга

В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы (лат. reflexus — отражённый). Рефлекс — ответная реакция организма на действие раздражителя.

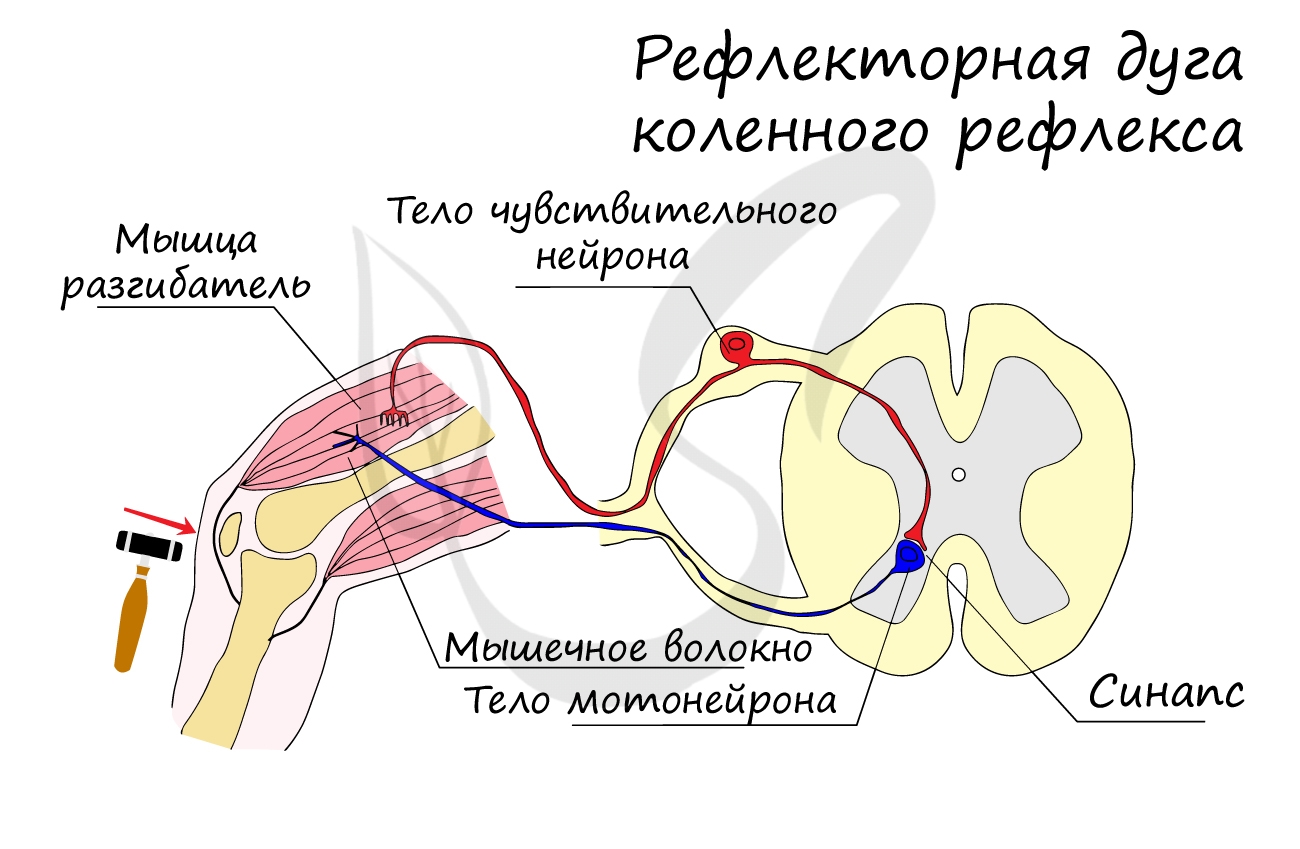

Любой рефлекс существует на базе рефлекторной дуги — совокупности соединенных друг с другом нервных элементов, через которые последовательно проводится нервный импульс при осуществлении рефлекса. Самый прострой пример — коленный рефлекс, который часто проверяет невролог, что позволяет быстро сделать вывод о сохранности элементов рефлекторной дуги.

Нейроны соединяются друг с другом с помощью отростков: аксонов и дендритов, на конце которых находятся специальные контакты — синапсы, которые мы подробно изучили в статье про нервные ткани.

Устройство рефлекторных дуг

- Чувствительное (афферентное, центростремительное)

Состоит из рецептора (может быть расположен в коже, внутренних органах, сосудах) чувствительного нейрона и идущего от этого нейрона чувствительного волокна, которое проникает в спинной мозг через задние рога.

Тело чувствительного нейрона находится в задних корешках (!) спинного мозга. Представили? А теперь представьте дендрит, идущий от кончика вашего указательного пальца до самого спинного мозга. Именно поэтому неверно считать, что дендрит — всегда «короткий» отросток, а аксон — «длинный». Данный вопрос мы обсуждали в статье про нервные ткани.

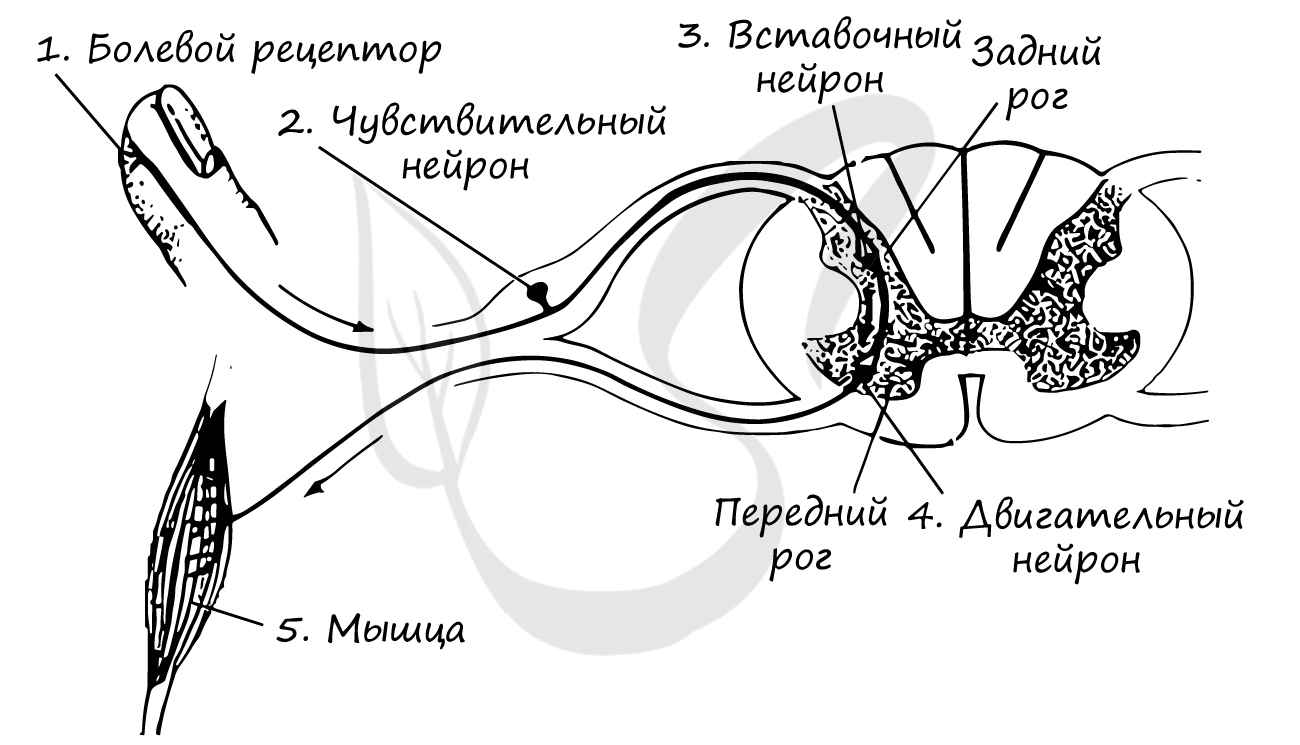

Состоит из вставочного нейрона и его отростков. Вставочный нейрон осуществляет связь между чувствительным и двигательным звеном рефлекторной дуги. Вставочные нейроны могут осуществлять связь с другими отделами ЦНС.

Тела вставочных нейронов находятся в задних рогах спинного мозга.

Представлено двигательным нейроном (эфферентным, исполнительным, мотонейроном), от которого нервные волокна идут к рабочему органу (эффектору, органу-исполнителю).

В зависимости от того, чем представлен эффектор — мышца, железа — при поступлении к нему нервных импульсов его работа активируется: мышца начинает сокращаться, железа — выделять секрет.

Двигательные нейроны лежат в передних рогах спинного мозга, откуда и выходят их отростки.

Рассмотрим схему рефлекторной дуги, на базе которой осуществляется рефлекс отдергивания руки от горячего предмета. Попробуйте сами описать путь, который проходит нервный импульс и вспомнить 3 звена рефлекторной дуги. Назовите локализацию каждого из нейронов.

Это может показаться очевидным, но необходимо подчеркнуть, что афферентные нервные волокна входят в спинной мозг через задние корешки. Эфферентные нервные волокна выходят из спинного мозга через передние корешки.

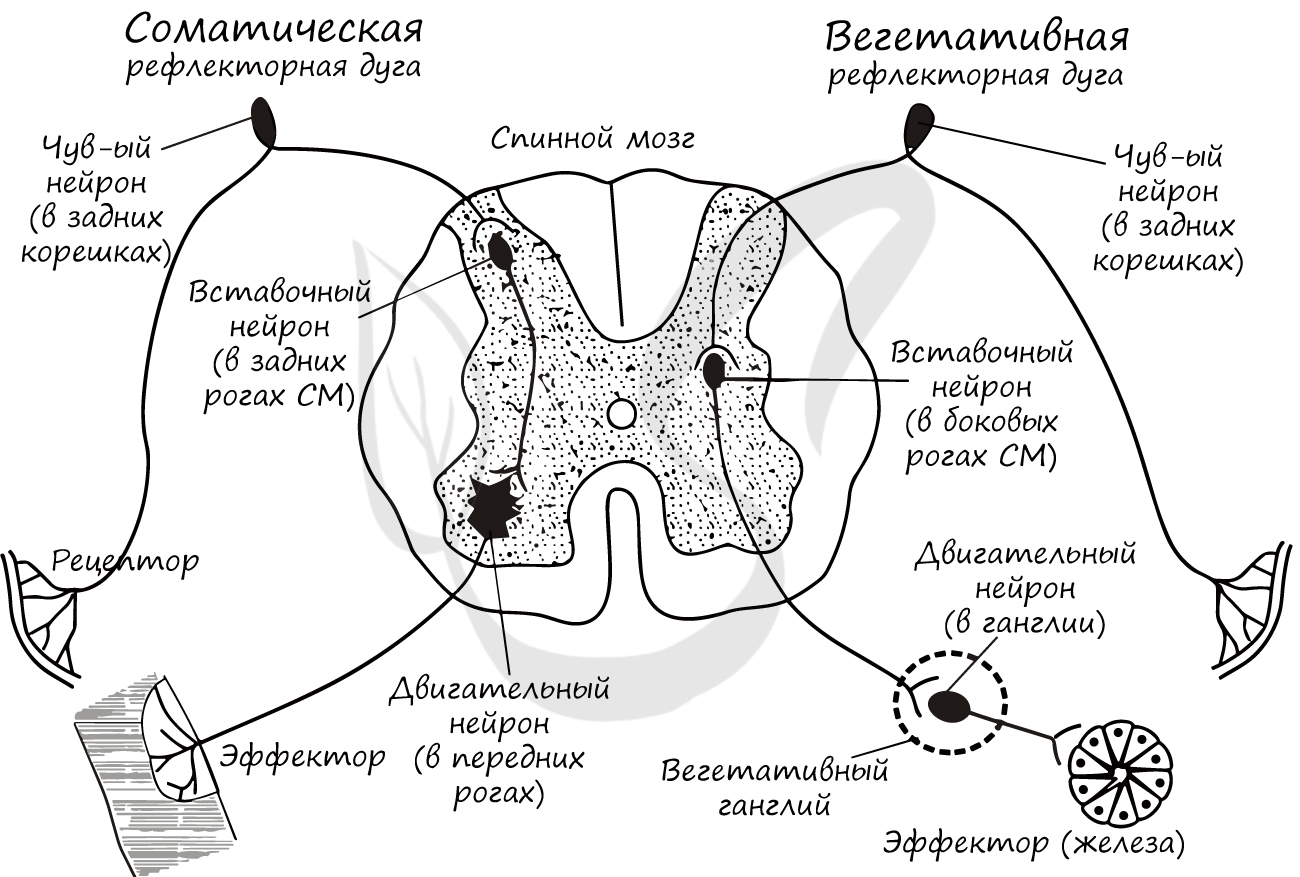

Виды рефлекторных дуг

Рефлекторные дуги подразделяются на соматические и вегетативные. С помощью соматических рефлекторных дуг осуществляются рефлексы, обеспечивающие возможность произвольных движений (совершаемых по воле человека). С помощью вегетативных — координация деятельности внутренних органов, то есть функции, которые не поддаются нашему осознанному контролю (вспомните вегетативную нервную систему).

Ниже вы увидите схемы соматической и вегетативной рефлекторных дуг. Под картинкой будет написано существенное отличие между ними, которое вы должны запомнить, но прежде постарайтесь сами сделать вывод, изучив картинку.

Отличием между соматической и вегетативной рефлекторными дугами в том, что в составе последней эфферентный нейрон лежит за пределами спинного мозга — в вегетативном ганглии. Данные ганглии могут располагаться по бокам от позвоночника, вблизи внутренних органов или в их стенке.

Также вы, скорее всего, обратили внимание, что вставочный нейрон вегетативной дуги локализован в другом месте — в боковых рогах спинного мозга (а не в задних, как в соматической).

Нервная регуляция

Рефлекторная дуга — фундамент, на котором осуществляется рефлекс. В нервной системе возникают не только процессы возбуждения, но и торможения, о которых мы подробнее поговорим в теме, посвященной высшей нервной деятельности. Торможение заключается в ослаблении или задержке уже возникшего возбуждения.

Таким образом, координация и регулирование процессов возбуждения и торможения — основа согласованной работы органов и систем органов, составляющих единый организм.

Заболевания

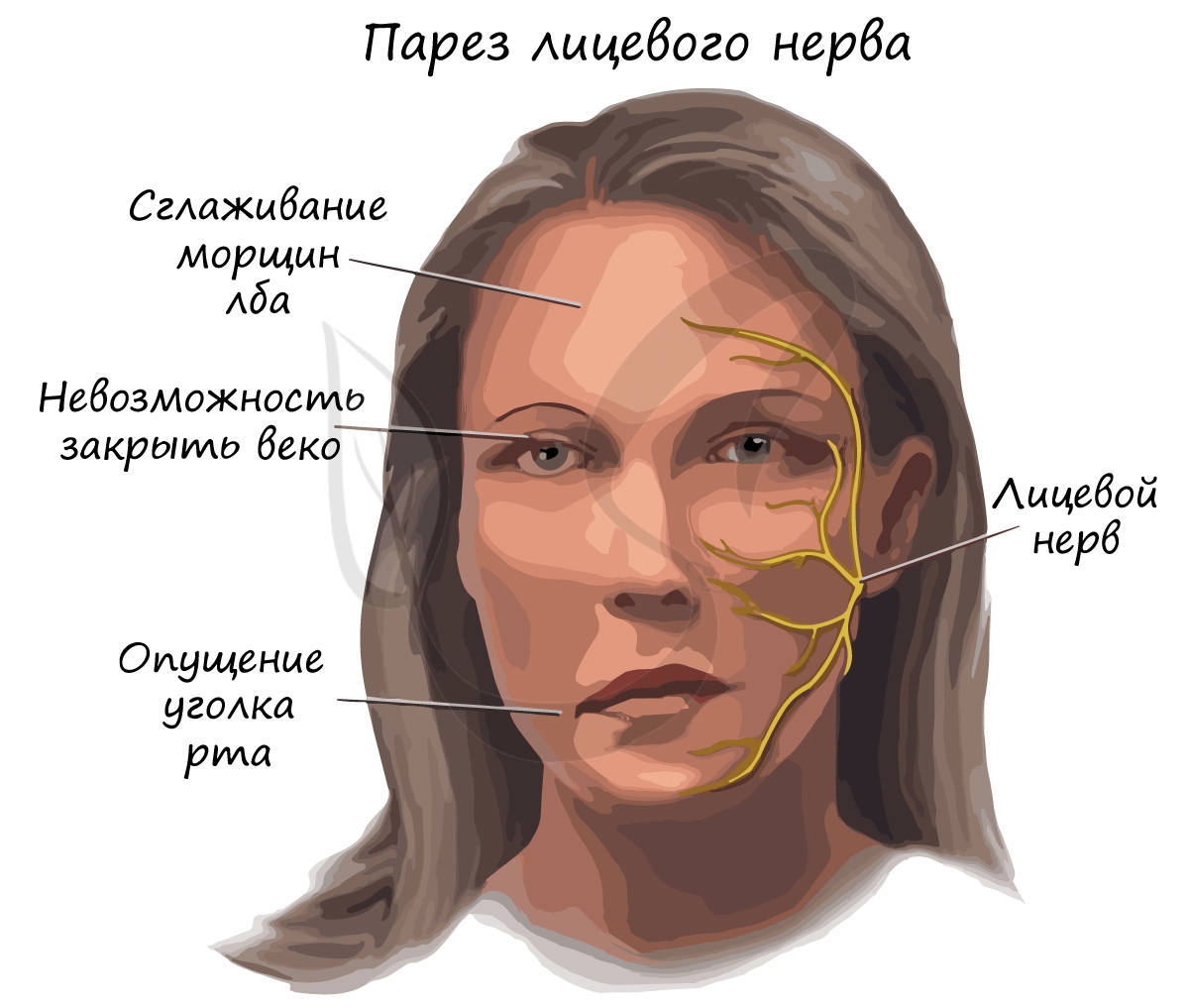

Парез (греч. πάρεσις — ослабление) — неврологический синдром, обусловленный поражением двигательного (эфферентного) пути и слабостью в конечности, или в другом органе, который данный нервный путь иннервировал. Парез проявляется снижением мышечной силы, движения в неполном объеме сохраняются.

Паралич (греч. παράλυσις — расслабление) — полное отсутствие произвольных движений, обусловленное теми же причинами, что и парез.

При переохлаждении может возникнуть парез лицевого нерва. Причиной этому служит воспаление тканей, в результате чего в узком костном канале нерв сдавливается воспаленными тканями. Нервные импульсы частично, либо полностью перестают поступать к мышцам лица, что делает невозможным для пациента движение ими.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник