- Глава 1. Первобытно-синкретический тип культуры

- Первобытный синкретизм личного и общественного, индивидуального и универсального

- Синкретический характер первобытной культуры

- Синкретизм первобытного искусства

- Первобытная культура — самый длительный этап развития

- В первобытном обществе не было политики

- Читайте также:

Глава 1. Первобытно-синкретический тип культуры

Одно из наиболее заметных явлений, которое отмечается всеми исследователями древнейшего периода в истории человечества, — это первобытный синкретизм человека, общества и природы. Это единство отчетливо отражается в языке народов, сохранивших до нового времени остатки родоплеменных отношений, но наиболее полно оно проявляется в тотемизме — древнейшей форме миросозерцания, миропонимания и мироощущения, согласно которой каждое из человеческих сообществ ведет свое происхождение непосредственно от того или иного вида животных или даже растений. При этом принципиальная разница между растениями и животными, так же как и между одушевленной и неодушевленной природой, первобытным сознанием не улавливалась. В соответствии с этим у аборигенов-австралийцев, например, в момент, когда их застала европейская колонизация, одна область племенной территории оказывалась во владении группы соплеменников, зовущих себя именем «людей-кенгуру», другая — «людей-эму», третья являлась достоянием «людей травяного семечка». Как отмечает К. М. Тахтарев, «они верят в особую таинственность связи, которая существует между ними и предметами, имя которых они носят, и относятся к ним с особым чувством. В большинстве случаев. они не употребляют их в пищу, говоря, что есть их — значит для них то же самое, что есть самых близких. Иногда, наоборот, они считают необходимым с особыми чародейственными целями вкушать части того животного или растения, имя которого они носят»[124].

Неразвитость противоречия между обществом и культурой, с одной стороны, и природой — с другой коренится в примитивном уровне развития производительных сил. Первые орудия человеческой деятельности служат прямым продолжением естественных органов деятельности: палка — руки, рубило — кулака, скребки — зубов и ногтей. Да и по внешнему виду они мало чем отличаются от продуктов природы: нужен опытный глаз профессионального археолога, чтобы отличить, например, нельское рубило, одно из древнейших известных нам орудий, от обыкновенного булыжника. Соответственно невелики и масштабы воздействия общества на природу. В соответствии с этим и в сознании человека не могла появиться идея не только о противоположности, но и вообще об отличии человеческого от природного.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Первобытный синкретизм личного и общественного, индивидуального и универсального

Одно из наиболее заметных явлений, которое отмечается всеми исследователями древнейшего периода в истории человечества, — это первобытный синкретизм человека, общества и природы. Это единство отчетливо отражается в языке народов, сохранивших до нового времени остатки родоплеменных отношений, но наиболее полно оно проявляется в тотемизме — древнейшей форме миросозерцания, миропонимания и мироощущения, согласно которой каждое из человеческих сообществ ведет свое происхождение непосредственно от того или иного вида животных или даже растений. При этом принципиальная разница между растениями и животными, так же как и между одушевленной и неодушевленной природой, первобытным сознанием не улавливалась. В соответствии с этим у аборигенов-австралийцев, например, в момент, когда их застала европейская колонизация, одна область племенной территории оказывалась во владении группы соплеменников, зовущих себя именем «людей-кенгуру», другая — «людей-эму», третья являлась достоянием «людей травяного семечка». Как отмечает К. М. Тахтарев, «они верят в особую таинственность связи, которая существует между ними и предметами, имя которых они носят, и относятся к ним с особым чувством. В большинстве случаев. они не употребляют их в пищу, говоря, что есть их — значит для них то же самое, что есть самых близких. Иногда, наоборот, они считают необходимым с особыми чародейственными целями вкушать части того животного или растения, имя которого они носят»[124].

Неразвитость противоречия между обществом и культурой, с одной стороны, и природой — с другой коренится в примитивном уровне развития производительных сил. Первые орудия человеческой деятельности служат прямым продолжением естественных органов деятельности: палка — руки, рубило — кулака, скребки — зубов и ногтей. Да и по внешнему виду они мало чем отличаются от продуктов природы: нужен опытный глаз профессионального археолога, чтобы отличить, например, нельское рубило, одно из древнейших известных нам орудий, от обыкновенного булыжника. Соответственно невелики и масштабы воздействия общества на природу. В соответствии с этим и в сознании человека не могла появиться идея не только о противоположности, но и вообще об отличии человеческого от природного.

Низкий уровень развития производительных сил был связан с общественной, а точнее, коллективной собственностью на средства производства, ведь ни один человек первобытного общества, какими бы выдающимися индивидуальными способностями он ни обладал, не мог в одиночку противостоять грозной природе, окружавшей его. Только в полном слиянии с коллективом, растворении в нем без остатка мог человек обрести возможность личного своего существования. Отсюда направленность культуры первобытного общества на стимулирование сущностных сил человека, связанных с его способностью жить в коллективе, подчиняться его воле.

Но это не та желанная гармония личного и общественного, о которой грезят все передовые мыслители, начиная с античности, а первобытная нерасчлененность слабо индивидуализированной личности и примитивного коллектива, главная функция которого — удовлетворение элементарных потребностей составляющих его индивидов.

Синкретизм личного и общественного в антропологической структуре первобытной культуры порождает также и синкретизм универсального и индивидуального: неразвитыми оказываются и та, и другая противоположности. Характерно, например, что в первобытных языках нет слов, обозначающих родовое понятие «человек» (человек — только соплеменник, все остальные — «чужие», «нелюди»). В равной степени не знакомо первобытным людям и слово «я». Они предпочитают говорить о себе в третьем лице. Вспомним арсеньевского Дерсу Узала: «Дерсу так думает», «Дерсу понимает» и т. п. — вот характерный для него оборот речи.

Источник

Синкретический характер первобытной культуры

Первобытная культура на фоне всей деятельности человека характеризуется нерасчлененностью и синкретизмом, обусловившим создание некоего образа окружающей природы. Данное направление деятельности подразумевает наличие в тот период полного единения человека и сферы обитания, которую только начали осваивать.

Огромное влияние оказало отсутствие развитых форм самосознания на социальном уровне из-за недоразвитости организации, которая базировалась исключительно на чувствах и подсознательном восприятии.

Синкретизм первобытного искусства

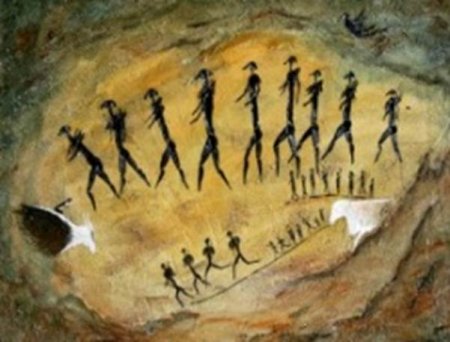

Первобытнообщинный строй возник в эпоху позднего палеолита. Искусство, присущее данному периоду, характеризуется оставшимися изображениями образа жизни и мировоззрения первых охотников:

Основными чертами первобытной культуры считается ее неотделимость от человека, который имел непосредственные возможности наблюдать и чувствовать окружающую его природу. Круг простых вещей служил продолжением его собственного сознания, созданными им копиями окружающего мира. Синкретизм первобытного искусства обозначает нерасчлененность и неделимость данной эпохи в области культуры.

На данном этапе своего развития человек олицетворял себя с природой, чувствуя родственную связь со всеми живыми организмами, что выразилось в первобытном тотемизме. Предметы быта воспринимались, как составные части магических ритуалов, связанных с добыванием пищи и охраны своей территории.

Синкретизм на данной стадии культурного состояния первобытного человека является проявлением закономерности и естественного существования, которое облачено в форму нерасчлененности и аморфности. Это своеобразный переход от определения животного биологического образа к образу присутствия человека разумного.

Синкретизм представляет собой своеобразное предзнаменование распада на части чего-то целого. На данном этапе культуру первобытного человека можно охарактеризовать новообразованиями, направленными одновременно по нескольким сторонам:

Первобытная культура — самый длительный этап развития

Свидетельствами возникновения на нашей планете человека как такового могут считаться примитивные орудия, история создания которых насчитывает несколько млн лет. Именно на этом этапе начинается становление человеческого общества. Синкретизм можно назвать отличительной вехой первобытной культуры, ее неразрывное восприятие человеком характеристик окружающей среды на фоне человеческих свойств.

Первобытный человек стремился определять свое «я» неотделимым от живых существ, которые его окружали. Он считал себя составляющей частью природной среды, общины. Человеческая индивидуальность на данном этапе проявлялась исключительно на уровне инстинктов.

Первобытное мышление и искусство не могли похвастаться контрастным противостоянием объективного и субъективного, материального и духовного. На данном периоде для человека было нормой синкретично воспринимать соотношение неких символов с окружающей реальностью, словами и предметами. Именно поэтому характерной особенностью того этапа развития является причинение зла рисунку или предмету в реальности. Далее такое отношение к окружающей среде стало причиной развития фетишизма — обладания предметами нереальной силой.

В первобытном обществе не было политики

Самыми важными характеристиками первобытной культуры можно считать полное отсутствие каких-либо проявлений индивидуальной собственности и неравенства в имущественном плане. В данном обществе наблюдалось полное отсутствие политических группировок, а социальные отношения базировались на общественном традиционализме. Нехватка письма требовала тесного контакта между членами общества. Более взрослые члены племени являлись носителями культурных ценностей.

Синкретический характер первобытного искусства нашел свое проявление в неразделимости художественной, материальной и духовной частей культуры того периода. Духовное или идеальное понятие в первобытной культуре проявляется на двух стадиях развития сознания первобытного человека: мифологии и реальности.

Мифологический уровень развития нашел свое выражение в бессознательном и художественном способе отображения окружающего пространства. Тогда как реалистическое начало позволило первобытному человеку видеть природные свойства и различия окружающей природы: камни, деревья, опасные растения и прочее.

Читайте также:

Духовная культура первобытного общества Культурное развитие первобытного общества носило синкретичный характер, что означает прямую связь религии, мифологии, науки и искусства между собой, и каждый человек того периода являлся носителем всех этих компонентов. Возникновение культуры тесно связано с развитием человека, возраст определяют

Археологические раскопки людей гигантов Время от времени в результате археологических раскопок ученые обнаруживают останки людей, которые при жизни были ростом более 5м. Данные просачиваются в прессу, но ученые не делают никаких заявлений. Одни утверждают, что это неоспоримые факты, которые подтверждены археологами всего мира.

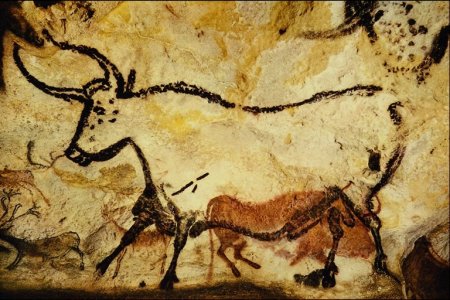

Пещерная живопись Пещерная или наскальная живопись – рисунки, которые встречаются на стенах и потолках пещер, поверхностях скал. Сделанные в доисторический период изображения датируются эпохой палеолита, примерно 40 000 лет назад. Некоторые ученые считают, что наскальная живопись первобытных

Первобытное искусство Первобытное искусство стало началом искусства всего человечества, и оно начало формироваться в первобытном обществе. Это произошло 150 тысяч лет назад. Тогда господствовал так называемый «ранний палеолит». В это время у первыбытных людей начинает развиваться абстрактное мышление. Они

Основные характеристики первобытной культуры Культура первобытного человека начинается с периода формирования «общества разумного». Человек начинает создавать культурное общество с самого первого периода – каменного века. Каменный век также подразделяется на несколько периодов.

Восточные земли необъятной страны в разрезе истории Дальние районы России – это земли Амурского региона, которые были заселены хозяйственниками только на кону 19 века. Это районы сурового микроклимата и уникальной природной среды. Люди с удовольствием и радостью населили земли Амура для того, чтобы сделать эти места благодатными. На

Источник

Духовная культура первобытного общества Культурное развитие первобытного общества носило синкретичный характер, что означает прямую связь религии, мифологии, науки и искусства между собой, и каждый человек того периода являлся носителем всех этих компонентов. Возникновение культуры тесно связано с развитием человека, возраст определяют

Духовная культура первобытного общества Культурное развитие первобытного общества носило синкретичный характер, что означает прямую связь религии, мифологии, науки и искусства между собой, и каждый человек того периода являлся носителем всех этих компонентов. Возникновение культуры тесно связано с развитием человека, возраст определяют Археологические раскопки людей гигантов Время от времени в результате археологических раскопок ученые обнаруживают останки людей, которые при жизни были ростом более 5м. Данные просачиваются в прессу, но ученые не делают никаких заявлений. Одни утверждают, что это неоспоримые факты, которые подтверждены археологами всего мира.

Археологические раскопки людей гигантов Время от времени в результате археологических раскопок ученые обнаруживают останки людей, которые при жизни были ростом более 5м. Данные просачиваются в прессу, но ученые не делают никаких заявлений. Одни утверждают, что это неоспоримые факты, которые подтверждены археологами всего мира. Пещерная живопись Пещерная или наскальная живопись – рисунки, которые встречаются на стенах и потолках пещер, поверхностях скал. Сделанные в доисторический период изображения датируются эпохой палеолита, примерно 40 000 лет назад. Некоторые ученые считают, что наскальная живопись первобытных

Пещерная живопись Пещерная или наскальная живопись – рисунки, которые встречаются на стенах и потолках пещер, поверхностях скал. Сделанные в доисторический период изображения датируются эпохой палеолита, примерно 40 000 лет назад. Некоторые ученые считают, что наскальная живопись первобытных Первобытное искусство Первобытное искусство стало началом искусства всего человечества, и оно начало формироваться в первобытном обществе. Это произошло 150 тысяч лет назад. Тогда господствовал так называемый «ранний палеолит». В это время у первыбытных людей начинает развиваться абстрактное мышление. Они

Первобытное искусство Первобытное искусство стало началом искусства всего человечества, и оно начало формироваться в первобытном обществе. Это произошло 150 тысяч лет назад. Тогда господствовал так называемый «ранний палеолит». В это время у первыбытных людей начинает развиваться абстрактное мышление. Они Основные характеристики первобытной культуры Культура первобытного человека начинается с периода формирования «общества разумного». Человек начинает создавать культурное общество с самого первого периода – каменного века. Каменный век также подразделяется на несколько периодов.

Основные характеристики первобытной культуры Культура первобытного человека начинается с периода формирования «общества разумного». Человек начинает создавать культурное общество с самого первого периода – каменного века. Каменный век также подразделяется на несколько периодов. Восточные земли необъятной страны в разрезе истории Дальние районы России – это земли Амурского региона, которые были заселены хозяйственниками только на кону 19 века. Это районы сурового микроклимата и уникальной природной среды. Люди с удовольствием и радостью населили земли Амура для того, чтобы сделать эти места благодатными. На

Восточные земли необъятной страны в разрезе истории Дальние районы России – это земли Амурского региона, которые были заселены хозяйственниками только на кону 19 века. Это районы сурового микроклимата и уникальной природной среды. Люди с удовольствием и радостью населили земли Амура для того, чтобы сделать эти места благодатными. На