- Стратегии мирового развития с учетом экологических ограничений

- Система Природа—Общество—Человек, Устойчивое развитие

- Конспект по теме «Природа и общество»

- Природа и общество находятся в единстве и являются частями материального мира. Что же такое материя? Материя – объективная реальность, данная в ощущениях. Общество неразрывно связано с природой. Понятие «природа» употребляется для обозначения совокупности естественных условий существования человека. Подходов к определению понятия «общество» очень много, поэтому рассмотрим те, которые могут встретиться на ЕГЭ.

Стратегии мирового развития с учетом экологических ограничений

Обусловленные техногенной деятельностью изменения природной среды бумерангом вернулись и к их первопричине — человеку, стали негативно сказываться на самых различных сторонах общественной жизни, вызывать всевозможные коллизии социального характера. Это обстоятельство обусловило настоятельную необходимость глубокого и всестороннего осмысления современного состояния системы «общество—природа», нахождения путей гармоничного сочетания природопользования и природосбережения. Ниже приводится обзор современных концепций мирового развития.

Система «природа-общество»: основные концептуальные положения и законы. Анализ всего предшествующего общения человека и естественной среды его обитания позволили выделить следующие концептуальные основы экологической доктрины (доктрина — руководящий теоретический принцип):

1. Природа и общество представляют собой систему взаимосвязанных подсистем, где естественные связи человека и среды его обитания органически переплетаются с социальными связями.

2. Система «природа—общество» состоит из двух подсистем, соответствующих двум формам взаимодействия общества и природы — использованию и охране природной среды. Экономическая подсистеманаправлена на использование, потребление, преобразование природы человеком. Ее задача — обеспечить удовлетворение экономических интересов общества. Вторая подсистема — экологическая, она выражает экологические интересы человека, следовательно, и всего общества в чистой здоровой, продуктивной и многообразной окружающей природной среде.

3. В центре системы «природа — общество» стоит человек, выступая при этом одновременно и как субъект воздействия на природу в результате своей практической деятельности (в экономической подсистеме), и как объект, испытывающий обратное воздействие природы (в экологической подсистеме).

4. Экономические интересы, выраженные экономической подсистемой, и экологические, проявляемые в рамках экологической подсистемы, едины по своей социальной направленности, так как все они призваны обеспечить качество жизни человека. Однако такое единство противоречиво. С объективной стороны, противоречия такого рода суть следствия постоянного экономического воздействия на природную среду, потребления и использования ее ресурсов. Подобное воздействие вносит отрицательные элементы в содержание экологической функции, выполняемой природой, путем ее попутного загрязнения, истощения и разрушения ее элементов. В субъективном отношении такие противоречия возникают из-за пренебрежения человеком законами развития природы. В единстве и борьбе этих противоречий,преодолении недостатков системы следует видеть источник ее развития.

Система «природа — общество» развивается по диалектическим законам, предполагающим единство и взаимосвязь естественного и социального мира. Эти законы равно распространяются как на экологические, так и на экономические отношения.

Закон единства и взаимосвязи природной среды требует учитывать интересы ее охраны, как при эксплуатации природных ресурсов, так и в процессе принятия мер природоохранительного содержания. При решении отдельной проблемы охраны или использования природной среды необходимо учитывать в комплексе все факторы, способные оказать воздействие на нее.

Важное значение для охраны природной среды имеет закон обязательного перехода количественных изменении в коренные качественные изменения. Постепенное загрязнение среды на определенном этапе может привести к коренным качественным ее изменениям, при котором экологическая среда превратится в зону, опасную для здоровья человека, для растительного и животного мира.

Третий закон диалектики отражает единство и борьбу противоположностей. Во взаимоотношениях с природой в качестве противоборствующих сторон здесь выступают две категории интересов общества: экономические интересы общества в удовлетворении своих материальных потребностей и экологические интересы человека и всего общества в чистой и здоровой для жизни окружающей среде. Противоречие между этими интересами существовало всегда, так как удовлетворение материальных потребностей неизбежно влечет за собой ущемление биологических средств удовлетворения интересов человека. Доведение этих противоречий до критической точки, до антагонизма приводит к состоянию экологического кризиса, заводит общество в экологический тупик.

Следующий закон диалектики — отрицание отрицания можно истолковать в широком смысле как борьбу нового со старым, как отрицание новым старого на пути движения вперед, и в узком смысле — как отрицание человеком в результате своей нерациональной деятельности в природе самого себя, смысла своего существования в будущем. Человек, развивая хозяйство без соблюдения экологических интересов, отрицает свое существование, отрицает самого себя.

Социоприродные законы. Важной задачей современной экологии является установление качественно новых типов законов, которые отражали бы взаимосвязь общества, техники и природы в масштабах единой системы — социоприродных законов. Они могут быть подразделены на законы экорегресса, игнорирование которых ведет к разрушению биосферы и гибели человечества, и экопрогресса, способствующие, напротив, поддержанию устойчивости геосистем.

Примером первых законов служит закон развития природной системы за счет окружающей среды: любая природная система развивается только за счет использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды. Абсолютно изолированное саморазвитие невозможно.

Данный закон имеет большое теоретическое и практическое значение благодаря основным следствиям, вытекающим из него:

1. Абсолютно безотходное производство невозможно, так как оно было бы равнозначно созданию «вечного двигателя». Представление о том, что биосфера «работает» по принципу безотходности также следует признать ошибочным, поскольку в ней всегда накапливаются выбывающие из биологического круговорота вещества, формирующие осадочные породы.

2. Любая высокоорганизованная биотическая система, которая использует и видоизменяет среду жизни, представляет потенциальную угрозу для более низкоорганизованных систем. Отсюда следует принципиальной важности вывод: в земной биосфере повторное зарождение высокоорганизованной жизни вряд ли возможно — она будет уничтожена существующими низшими организмами.

3. Биосфера Земли как система развивается не только за счет ресурсов планеты, но опосредованно за счет и под управлением космических систем (естественно, прежде всего Солнца).

Весьма полезно знать и принцип неполноты информации (принцип неопределенности): при проведении акций (особенно крупномасштабных) по преобразованию природы имеющаяся информация всегда недостаточна для априорного (независимого от опыта) суждения о всех возможных последствиях (особенно в далекой перспективе) осуществляемого мероприятия.

Данный принцип обусловлен чрезвычайной сложностью природных систем, их уникальностью и неизбежностью формирования ответных природных цепных реакций, направление которых весьма трудно предсказать. Поэтому с целью уменьшения степени неопределенности необходимо дополнять математическое моделирование исследованиями в природных условиях, натурными экспериментами и выяснением естественной динамики природных процессов. Такой подход особенно важен при экспертизе крупных проектов преобразования природных систем, которые затрагивают интересы населения различных регионов, а также основы жизнедеятельности многих видов растений и животных.

К законам экопрогресса можно отнести правило «мягкого» управления природой: «мягкое» (опосредованное, направляющее, восстанавливающее экологический баланс) управление природными процессами способно вызвать желательные (положительные) цепные реакции и потому социально — экономически предпочтительнее «жесткого» техногенного.

В качестве примера можно сопоставить две формы ведения лесного хозяйства — сплошную вырубку деревьев («жесткое» управление) и выборочную рубку («мягкое» управление). Первая, несомненно, экономически более приемлема, так как при этом в один прием забирается вся древесина. Однако следует учитывать возникающую цепь экологических ущербов, требующих в дальнейшем больших затрат на их ликвидацию. Напротив, при выборочных рубках управление восстановлением леса облегчается из-за сохранения лесной среды, а это в свою очередь, приводит к тому, что повышенные начальные затраты постепенно окупаются в результате предотвращения экологического ущерба. Ныне признается, что различные формы мелиорации земли, без которой невозможно снабжение продовольствием растущего населения планеты, должны быть основаны только на «мягком» управлении природой.

Американский эколог Б. Коммонер, обобщив положения биоэкологии и изучив опыт человечества в области природопреобразуюшей деятельности, сформулировал ряд социально-экологических законов (афоризмов) выделив из них 4 основных:

Источник

Система Природа—Общество—Человек, Устойчивое развитие

Работа посвящена актуальной проблеме, которая волнует всех людей, — проблеме сохра- нения развития в системе ПРИРОДА—ОБЩЕСТВО—ЧЕЛОВЕК. Изложенные в работе оригинальные идеи опираются на мысли выдающихся Личностей — философов, математиков, физиков, химиков, биологов, экологов, экономистов, финансистов, юри- стов, политиков, выделившихся в продолжение тысячелетий из миллиардов людей. Эти мысли просеяны через сито Времени. Отброшено всё посредственное, осталось одно непреходящее и не- исчезающее, самое глубокое и нужное каждому Человеку — фундаментальные законы сохра- нения и развития Жизни. Развитие этих мыслей и идей дало возможность представить природу— общество— человека как целостную и закономерно развивающуюся во Времени и Пространстве Глобальную систему, находящуюся в непрерывном взаимодействии с Космосом. Принципиально новым в работе является: • связь устойчивого развития с законами Глобальной системы природа—общество—человек; • логика перехода к устойчивому развитию в экологии, экономике, финансах, политике, об- разовании. На основе выполненных в работе прогнозов показаны ПРЕДСТОЯЩИЕ изменения в мире. Показано, что предстоящие изменения не зависят от формы собственности и политиче- ского устройства, и поэтому затронут каждую страну, каждый регион и каждого Человека. Эти изменения будут связаны с неизбежным расширением пространственно-временных границ Живого и выходом в Космос. Работа представляет интерес для самого широкого круга читателей, как просто интересую- щихся проблемой, так и осуществляющих ее исследование и разработку. Читатель найдет в книге определенный стимул для размышлений и новых Идей.

Источник

Конспект по теме «Природа и общество»

Природа и общество находятся в единстве и являются частями материального мира. Что же такое материя?

Материя – объективная реальность, данная в ощущениях.

Общество неразрывно связано с природой. Понятие «природа» употребляется для обозначения совокупности естественных условий существования человека.

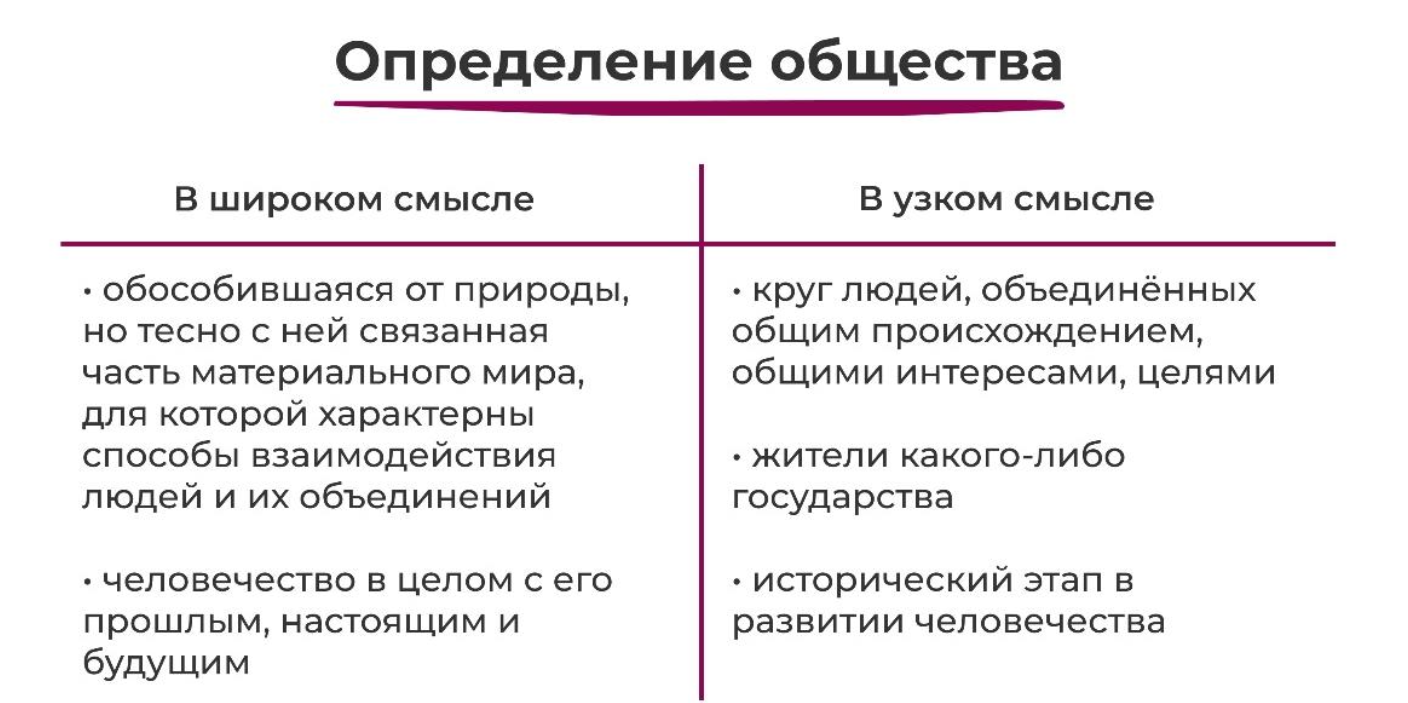

Подходов к определению понятия «общество» очень много, поэтому рассмотрим те, которые могут встретиться на ЕГЭ.

Если в 25 задании вас попросят написать определение общества, то знайте, что вы должны написать его в широком смысле:

Общество – это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, для которой характерны способы взаимодействия людей и их объединений.

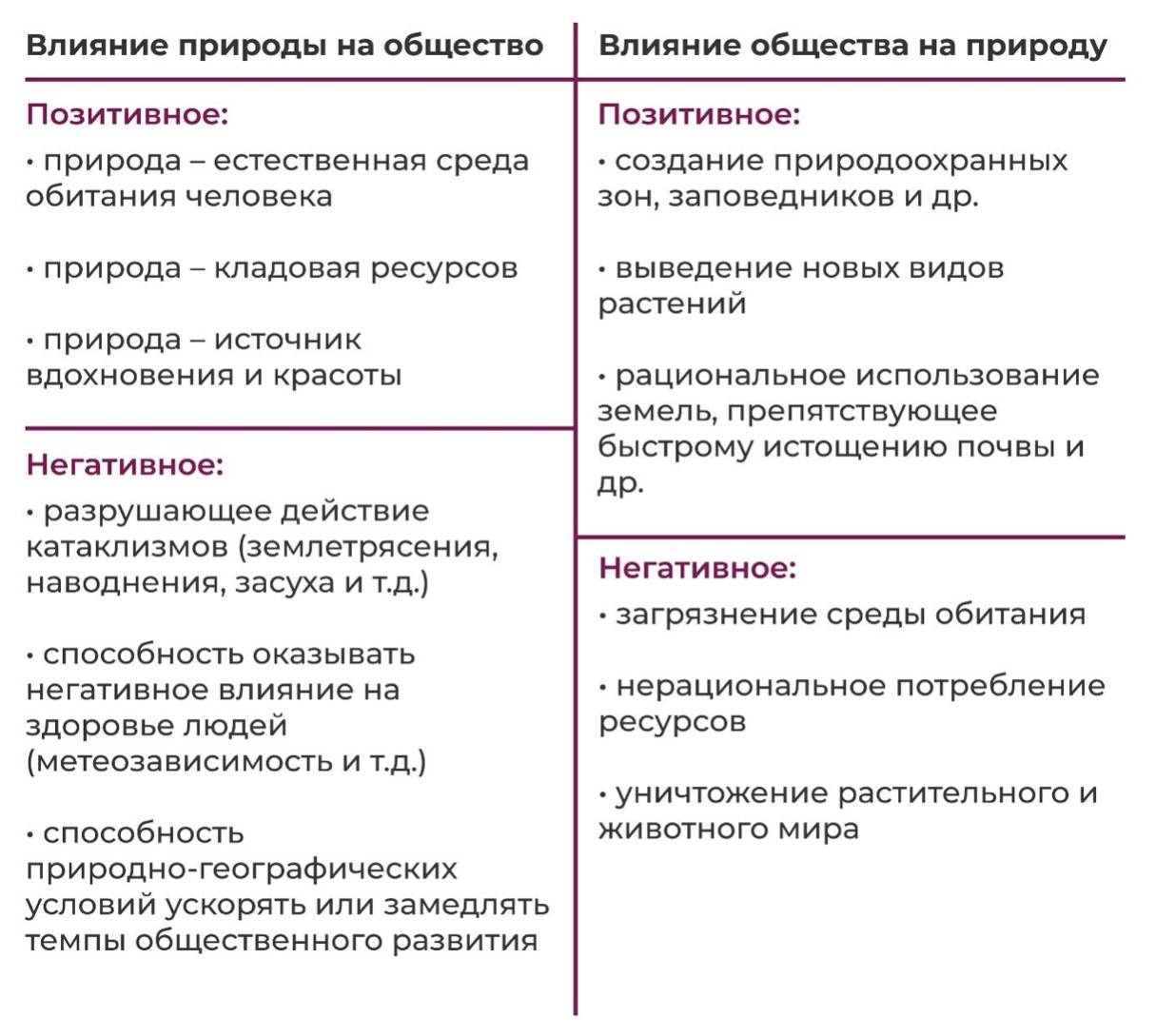

Итак, во все времена общество и природа развивались в тесном взаимодействии.

Связующим звеном всегда выступал человек, так как именно люди, вступая в отношения друг с другом, формируют общественные отношения и преобразуют окружающую действительность. Рассмотрим сходства и различия природы и общества.

Система – это взаимная зависимость частей, при которой изменение одной части сказывается на состоянии других частей и всей системы в целом.

Рассмотрим системные признаки общества:

— Динамичность .Общество постоянно видоизменяется: отмирают одни элементы, а им на смену приходят другие.

— Альтернативность развитиязаключается в его нелинейности и непредсказуемости. Как часто в жизни человек стоит перед выбором: как поступить в той иной ситуации? Всегда есть несколько путей. Так и общество тоже имеет несколько путей развития.

— Самодостаточность заключается в способности совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия для собственного существования.

— Целостность (интегративное качество).

— Разнообразие подсистем и элементов.

Общество состоит из определённых подсистем (сфер общественной жизни). Их совокупность – это устойчивые отношения между социальными субъектами. В обществознании выделяют 4 подсистемы.

Одно из сходств природы и общества заключается в том, что они являются системами, для которых характерна динамика развития. Что же такое система?

Источник