2. Управление качеством окружающей среды

Взаимодействие человеческого общества и природы является совокупностью процессов управления, причем приоритетная роль принадлежит именно человеку.

Для того чтобы избежать необратимых негативных последствий природопользования, общество стало создавать систему мероприятий, именуемых ныне охраной окружающей среды, которая представляет собой совокупность мероприятий по управлению природопользованием.

Любое предприятие предназначено для выпуска той или другой необходимой продукции. Этой задаче и подчинена его деятельность. Однако завод или ферма существуют в окружении конкретной среды – экологических систем, которые неизбежно подвергаются воздействию со стороны производства. Так, в результате загрязнения воздуха и воды может страдать население, разрушение рекреационных экосистем приводит к неблагоприятным социальным последствиям, погоня за дешевым сырьем может вызвать его дефицит. Следствием окажется больший ущерб предприятию, который мог бы быть значительно меньше, если бы своевременно принимался комплекс природоохранных мер.

Решение подобных проблем неразрывно связано с определением допустимой антропогенной нагрузки на биосферу, соизмерением природных и производственных потенциалов территории, нормированием техногенных воздействий, т.е. экологической регламентацией хозяйственной деятельности человека. Не менее важным является обеспечение всестороннего и объективного контроля за выполнением экологических регламентов на глобальном, региональном и локальном уровнях.

Наиболее полно эти требования могут быть реализованы в пределах такого природно-хозяйственного комплекса, который образует равновесную эколого-экономическую систему (ЭЭС).

В настоящее время существует два уровня интерпретации понятия ЭЭС–глобальный и территориальный. Согласно первому ЭЭС трактуется как тип экологически ориентированной социально-экономической формации. Но в глобальном смысле пока что это отдаленная и довольно абстрактная перспектива. Для практической реализации принципа сбалансированного природопользования важно иметь представление об ЭЭС на территориальном уровне, т.е. в отдельных регионах и комплексах.

В такой трактовке эколого-экономическая система – это ограниченная определенной территорией часть техносферы, в которой природные, социальные и производственные структуры и процессы связаны взаимоподдерживающими потоками вещества, энергии и информации. В литературе по инженерной экологии довольно широко употребляется понятие природно-технической системы. Под природно-технической системой (ПТС) понимают совокупность природных и искусственных объектов, сформировавшуюся на какой-то территории в результате строительства и эксплуатации промышленных комплексов, инженерных сооружений и технических средств, взаимодействующих с компонентами природной и социальной среды.

К сожалению, реальные ПТС никто никогда не рассматривал с позиций эколого-экономического баланса. Индустриальное развитие никогда не ставило своей целью создание сбалансированных ЭЭС. А механизмы экологической регламентации хозяйственной деятельности, такие, как оценка предполагаемых воздействий на окружающую среду и экологическая экспертиза программ и проектов, сами по себе не в состоянии обеспечить практическую реализацию требований сбалансированности. Но это не означает, что такие системы невозможны.

Региональные ЭЭС обычно представляются в виде блочных моделей, в которых анализируются связи, но нет подходов к количественной экологической регламентации.

ЭЭС представляет собой сочетание совместно функционирующих экологической и экономической систем. Напомним, что экосистема – это сообщество живых организмов, взаимодействующих между собой и со средой обитания таким образом, что поток энергии создаёт устойчивую структуру и круговорот веществ между живой и неживой частями системы. В свою очередь экономическая система является организованной совокупностью производительных сил, которая преобразует входные материально-энергетические потоки природных и производственных ресурсов в выходные потоки предметов потребления и отходов производства. Таким образом, часть материальных элементов экологической системы, в том числе и элементов среды обитания человека, используется как ресурс экономической системы.

Принципиальная схема такой экосистемы приведена на рис.2.1 Производство воздействует на природные системы (+ обратная связь). Эти воздействия (знак (+)), т.е. фактически управление, могут проявляться в извлечении природных ресурсов, размещении производственных отходов (загрязнении) и т.п. В свою очередь, окружающая среда также может влиять на предприятие.

Подобные воздействия, так или иначе, могут привести к разрушению управляемой подсистемы, а, следовательно, и всей эколого-экономической системы. Чтобы этого не происходило, необходимы компенсационные ответы со стороны управляемой через каналы отрицательной связи (знак –). В принципе эти процессы аналогичны рассматриваемым выше при объяснении поддержания гомеостаза экологической системы через подсистему «жертва-хищник».

Рис. 2.1 – Схема эколого-экономической системы

Принципиальное отличие в рассматриваемой ситуации состоит в том, что природные системы не располагают достаточным запасом информации для того, чтобы компенсировать влияние на них производства. Поэтому соответствующие функции управления должен брать на себя человек.

Это означает, что в эколого-экономической системе должен присутствовать особый блок управления. Он воспринимает информацию от природной системы (окружающей среды) о происходящих в них изменениях, оценивает возможные негативные последствия и передает соответствующую команду управляющей системе, т.е. предприятию.

В качестве блока управления могут выступать органы власти или специальные уполномоченные или службы (например, службы охраны окружающей среды, например управление по экологической безопасности Днепропетровской области). Они получают информацию о состоянии природной системы на основании контроля и мониторинга и предписывают предприятию, например, сокращение сбросов (или выбросов), включают экологические рычаги управления, в частности корректируют плату за загрязнение и т.п. Что касается конкретных мер и способов выполнения таких предписаний, то их выбирает само предприятие, решая соответствующую эколого-экономическую задачу. Это могут быть новые очистные сооружения, изменение технологий, замена сырья и топлива, а в ряде случаев и приостановка наиболее устаревших вредных производств.

Круговороты обеих подсистем ЭЭС образуют вместе своего рода технобиогеохимический круговорот, а всю ЭЭС можно обозначить как технобиогеоценоз. Потокам вещества в ЭЭС могут быть приписаны константы равновесия и скорости, что позволяет осуществить кинетический анализ системы и выявить условия её равновесия и стабильности. В сбалансированной эколого-экономической системе совокупная антропогенная нагрузка не должна превышать самовостановительного потенциала природных систем.

Соизмерение производственных и природных потенциалов территории – одна из актуальных задач промышленной экологии, без решения которой невозможна выработка научно обоснованной системы экологических регламентаций. Сбалансированность нужна не только природным комплексам и среде обитания людей, но и самому хозяйству. Она имеет не только природоохранное и гигиеническое значение, но и прямое экономическое: равновесное сопряжение производственных и экологических процессов не столько принуждает к ограничению входных мощностей, сколько предлагает дополнительный экономический инструмент контроля эффективности производства. Экономический рост, превышающий порог допустимых нагрузок, выступает как основной дестабилизирующий фактор для окружающей среды.

Таким образом, эколого-экономические системы должны обеспечивать два принципиальных подхода в управлении окружающей средой.

Первый заключается в предотвращении разрушения природных систем путем рационализации природопользования (т.е. по сути своей ориентирован на охрану природы).

Второй подход является более узким по содержанию, но в то же время общим для разных отраслей и предприятий. В данном случае имеется в виду защита окружающей среды от ингредиентного и параметрического загрязнения. Это означает обеспечение высокого качества среды, когда антропогенные факторы не выходят за пределы толерантности человеческого организма.

Управление качеством окружающей среды в той части, в которой оно прямо или косвенно связано с природозащитной деятельностью предприятий, включает следующую систему мероприятий.

1. Регламентация (т.е. установление нормативов) содержания вредных веществ в окружающей среде (в воздухе, воде, почве, растительном субстрате, продуктах питания и предметах бытового назначения).

2. Регламентация поступления вредных веществ в окружающую среду, т.е. установление нормативов на сбросы и выбросы для промышленных предприятий по конкретным веществам и их источникам.

3. Прогнозирование переноса и рассеивания вредных веществ в природных средах, процессов превращения этих веществ под влиянием факторов внешней среды (вторичное загрязнение или встречный синтез), т.е. в более широком смысле – прогнозирование качества окружающей среды. Прогнозирование в настоящее время осуществляется преимущественно на основе математического моделирования.

4. Соблюдение технологических регламентов работы оборудования и производственных инструкций с целью обеспечения требуемых параметров процессов, влияющих на образование выбросов и сбросов.

5. Контроль содержания вредных веществ в окружающей среде, а также в сырье, топливе, материалах, полуфабрикатах, продуктах питания.

6. Контроль поступления и содержания вредных веществ в природных средах для принятия мер в случае превращения установленных органами здравоохранения нормативов.

7. Мониторинг состояния окружающей среды.

В конечном счете, необходимо решить первую важнейшую из перечисленных выше задач: найти пределы толерантности человеческого организма к загрязняющим веществам, содержащимся в выбросах, сбросах и твердых отходах предприятий. Эти пределы и будут лежать в основе нормативов, которые не должны превышать в окружающей среде (включая воздух, почву, воду, растительность, пищевые продукты). Понятно, что это необходимо, т.к. полностью изолировать человека от присутствия таких веществ невозможно. Предприятие обязано проводить соответствующие мероприятия, чтобы такие нормативы обеспечить.

Источник

Глава 9. Система управления качеством окружающей природной среды

1. Системный подход к природоохранной политике государства

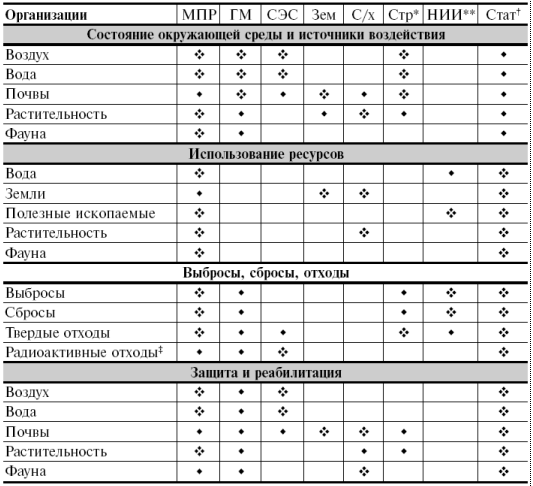

Основы охраны окружающей среды закреплены в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Конституция провозглашает право граждан на землю и другие природные ресурсы, закрепляет право каждого человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью. Конституция определяет организационные и контрольные функции высших и местных органов власти по рациональному природопользованию и охране природных ресурсов, устанавливает обязанности граждан по отношению к природе, охране её богатств. Системность в природоохранной политике государства заключается в рациональном использовании всех рычагов управления экологической ситуацией – законодательных, экономических, контролирующих и организационных, в использовании возможностей экологического образования и воспитания, развитии науки об окружающей среде и системы государственного экологического мониторинга, в защите интересов населения от трансграничных загрязнений и участие в международных экологических проектах. Табл. 1. Государственные организации, ответственные за сбор и накопление информации о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в Российской Федерации

2. Органы экологического управления Российской Федерации

- создание системы органов управления и координация их деятельности;

- экологическое нормотворчество, в том числе экологическое нормирование и экологическая стандартизация;

- оценка воздействия на окружающую среду;

- экологическая экспертиза. лицензирование и сертификация;

- экологический аудит;

- экологический контроль и мониторинг;

- Экологическое воспитание и образование;

- контроль за использованием объектов природы;

- подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране ОС;

- разрешение в административном порядке споров в сфере охраны ОС.

- административные (приказ)

- экономический

- моральный и материальный (награждение. взыскание. премия и т.д.)

Источник