СОЦИАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — КТО ОНИ?

В широком философском смысле понятием «общество» обозначают практически любую совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. Поэтому общество называют иногда «второй природой», подчеркивая тем самым, что общество находится вне естественной природы, не может считаться ее логическим продолжением и не способно функционировать по ее законам. Такая точка зрения имеет и своих противников. Они утверждают, что человеческое общество как раз и является прямым продол-

жением биологического сообщества животных и что в обществе нет ничего такого, чего не было и не могло бы быть в животном мире. По мнению специалистов, организация сообщества социальных животных — образец сложной системы. Ярким примером служат пчелиные ульи и муравьиные колонии. Научно доказано, что выведение из строя (механическое удаление) до 40% элементов таких систем практически не сказывается на функционировании всего социума.

Муравейник представляет собой совершенный аналог человеческого общества: он так же сложно организован, в нем существуют разделение труда и специализация, свой язык и т.д. Поэтому муравьев, как и многих других живых существ, ведущих совместный образ жизни, сторонники такой теории называют социальными животными.

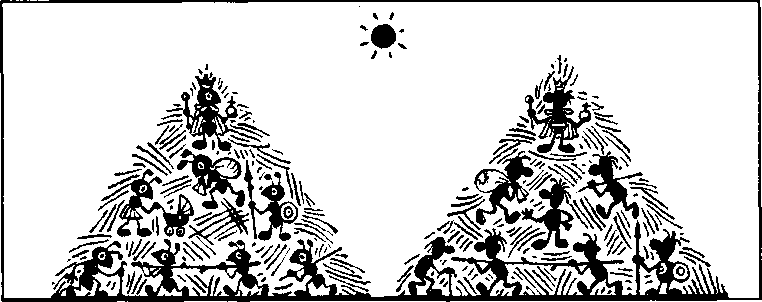

Рис. 15. Наука относит муравьев к общественным насекомым

Наука относит муравьев к общественным насекомым, способным образовывать семьи, состоящие из нескольких «каст» (колоний). Одни виды муравьев возводят наземные города — муравейники, напоминающие современные города-миллионники, а другие ведут бродячий образ жизни, как наши далекие предки — собиратели и охотники. Подобно людям, муравьи ухаживают за личинками и вскармливают их, стоят на охране всех входов муравейника от вторжения чужаков, даже «пасут» и «доят» тлей и т.д.

Тем не менее внешнее сходство часто бывает обманчиво. В свое время Г. Спенсер предостерегал от подобного отождествления, указывая, что, в отличие от человеческой общины, совокупность обитателей любого муравейника, термитника, пчелиного роя — это всегда дети одной и той же матери, т.е. независимо от своих размеров сообщества «общественных насекомых» представляют собой не что иное, как одну-единственную семью. Поэтому даже рода как такового у них нет.

Человеческое общество является результатом эволюции природы, а не ее органической частью. Муравьи живут 65 млн лет, и ни один из К) тыс. видов за это время практически не изменился. Человек существует всего 2 млн лет, но претерпел за такое короткое время качественные изменения. В чем же дело?

А дело в том, что все насекомые — муравьи, пчелы или гусеницы — эволюционируют не как индивиды, а как род. У животных — а человек по своей

биологической природе принадлежит к ним — действует естественный отбор, известный нам по теории Ч. Дарвина. У насекомых же царствует грегар-ный отбор (от лат. grex — стадо): совершенствуется не особь, а вся популяция. Вот почему объединения насекомых называют биологическими сверхорганизмами. Все особи действуют генетически запрограммированно как организм одного типа 1 .

Сверхорганизм подобен машине. Животные и люди биологически универсальны, они поочередно могут выполнять различные функции (добывание пиши, размножение, строительство, оборона и т.д.). К тому же они однополые. Но муравьи и пчелы биологически специализированы, в большинстве своем они бесполые. Одни особи способны только к размножению, другие могут добывать пишу, но не способны к воспроизводству.

У насекомых минимальные способности к обучению, а у человека — максимальные. Поведение людей на 80% социально приобретенное и на 20% биологически прирожденное. Середину на воображаемом континууме способности к обучению занимают высокоразвитые животные, например обезьяны, которые в обучении достигают поразительных успехов. Чем выше способности к обучению, тем выше уровень индивидуального развития. Все насекомые похожи друг на друга. Но это трудно сказать о животных и совершенно невозможно о людях. Только люди создали общество — высокоорганизованную форму совместной деятельности индивидов. Следовательно, уровень индивидуального и уровень общественного развития в человеческом обществе тесно связаны друг с другом: чем богаче индивид, тем сложнее общество. Выражение «социальные животные», относимое к муравьям и пчелам, остается скорее метафорой, нежели строгим научным понятием.

Хотя между человеком и животными современные ученые обнаруживают много общего, но серьезные различия двух видов живых существ не должны отходить при этом на второй план. Только человек способен соединить

| ях. Главная масса — термиты-рабочие. Они сооружают постройку, скрепляя крупицы глины слюною, они добывают корм, беспрерывно уносят из покоев царицы яйца, ухаживают за ней, присматривают за белыми, почти прозрачными личинками. Термиты-солдаты корм добывать не могут. Проголодавшись, они щекочут термитов-рабочих усиками, и те отрыгивают им капельку пищи. Назначенье солдата — бдительно охранять термитник, если надо — ценою жизни, от вторжения тех, кто хотел бы его пограбить. Чаще всего разбоем занимаются муравьи. Не пустить их в жилище — главная задача солдат. Выполняют они ее по-разному. Чаще всего огромными «бронированными» головами они затыкают щели — закрывают грабителям вход. Другие приемы — поразить разбойника огромными челюстями либо выпустить липкую жидкость, в которой увязнет грабитель, но и защитник тоже. |

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Кто назвал человека социальное животное

Когда мы говорим о человеке, мы всегда произносим лишь его имя и фамилию. Мы забываем, что человек — это не просто индивид, а биологический вид, который есть в природе, такой же как и другие. Кто-то изучал людей, чтобы понять, чем они отличаются от животных. Одним из таких ученых был английский философ Томас Гоббс.

В XVII веке Гоббс написал известную книгу «Левиафан», в которой он выдвинул идею о том, что человек — это социальное животное. Он убеждал, что человек не может жить в отрыве от общества, ведь он зависит от него во всем. Гоббс считал, что общество — это часть природы, и без нее человек не сможет выжить.

Понятие «социальное животное» в настоящее время используется в общественных, философских и биологических науках. Оно включает в себя все аспекты нашей жизни, которые связаны с общением с другими людьми. Важно помнить, что понимание человека как социального животного позволяет увидеть его в контексте его окружения и лучше понять его поведение.

Кто назвал человека социальным животным?

Концепция человека как социального животного имеет давнюю историю. Впервые этот термин был введен античным философом Аристотелем. В своей работе «Политика» он утверждал, что человек обладает потребностью в общении и сообществе с другими людьми, что делает его социальным животным. Аристотель также считал, что именно благодаря этому качеству человек является свободным и моральным существом.

В более поздние времена идея о том, что человек является социальным животным, была развита многими другими учеными, философами и социологами. Например, французский философ Жан-Жак Руссо утверждал, что общество формирует индивидуальность каждого человека, а немецкий социолог Макс Вебер отмечал, что общественные связи играют важную роль в формировании ценностей и норм среди людей.

Сегодня идея о том, что человек является социальным животным, широко распространена и используется в различных научных исследованиях. Она помогает объяснить, почему люди стремятся к общению, почему они формируются в группы и сообщества, а также как взаимодействие между людьми влияет на их поведение и развитие.

История возникновения понятия

Понятие «социальное животное» было впервые использовано в древнегреческой философии. Одним из первых утверждал эту идею был Аристотель. Он считал, что человек, как и животное, является социальным существом, которое не может жить в одиночестве, а нуждается в общении с другими людьми.

В Средние века понятие «социальное животное» исследовали философы, такие как Томас Аквинский и Жан-Жак Руссо. Они высказывали мысль, что человек обладает инстинктивной потребностью в общении и взаимодействии с другими людьми. Руссо утверждал, что человек рождается свободным и самостоятельным, но общество и культура формируют его поведение и характер.

В XIX веке идея социального животного стала популярной среди прогрессивных мыслителей и ученых. Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции, также уделял внимание социальной природе человека. Он считал, что общество и социальные отношения играют важную роль в эволюции человеческого вида.

В XX веке идея «социального животного» получила новое развитие во многих научных дисциплинах, таких как социология, психология, биология и антропология. В этих областях науки исследуют взаимодействие человека с другими людьми и социальные аспекты поведения человека.

Значение понятия в современной науке

В современной науке понятие «человек как социальное животное» является одним из ключевых в различных областях знания. Оно помогает понимать роль общественных отношений в эволюции человеческого рода и устанавливать связи между личностью и социальной средой.

Эволюционная биология и психология

В эволюционной биологии и психологии понятие социального животного говорит о том, что человек по своей природе является общественным существом, стремящимся к взаимодействию с другими людьми, образованию групп и созданию социальных связей.

Социология и антропология

В социологии и антропологии понятие ‘социальное животное’ рассматривается как основа социальной структуры и поведения в обществе. Оно позволяет изучать социальные процессы, общественные нормы и ценности, а также их влияние на личность.

В философии понятие ‘социальное животное’ становится основой формирования социальной философии и теорий общественного развития. Оно помогает понимать роль индивида в социуме и его влияние на общественные процессы.

Литература и искусство

Также концепция «человек как социальное животное» находит свое выражение в литературе и искусстве, где она помогает понимать общественные отношения и личностные проблемы, а также изучать культуру, историю и многогранность человеческой природы.

Идеи, связанные с понятием «социального животного»

Аристотель и греческая философия. Аристотель в своих работах писал о том, что человек является социальным существом и не может жить в отрыве от общества. Он также отмечал, что животные тоже могут быть социальными, иметь семейные связи и формировать группы для совместной охоты и защиты.

Чарльз Дарвин и теория эволюции. Дарвин в своих работах замечал, что социальные связи и сотрудничество помогают животным выживать и размножаться. Он отмечал, что человек является одним из самых социальных видов на Земле и общество сыграло большую роль в развитии его интеллекта и поведения.

Конрад Лоренц и многолюдиная группа. Лоренц изучал поведение животных и обратил внимание на то, что групповое поведение может быть наследуемым. Он ввел понятие «многолюдиная группа» и утверждал, что человек также может быть научен групповому поведению и культуре своего общества.

Маслоу и иерархия потребностей. Маслоу в своих работах выделял пять уровней потребностей человека, включая физиологические, безопасность, любовь и принадлежность, уважение и самоактуализацию. Он отмечал, что потребность в принадлежности к обществу является одной из базовых потребностей человека и может влиять на его поведение и решения.

Источник