Стадии зародышевого развития позвоночного животного

Периодизация индивидуального развития. Оплодотворение. Дробление.

Знакомство с эмбриогенезом позвоночных позволяет оценить с позиции сравнительной эволюционной гистологии постепенное изменение основных эмбриологических и гистогенетических процессов и, в то же время, преемственность этих изменений в их общебиологической основе, экстраполировать некоторые этапы эмбриогенезов на развитие человека. В эксперименте на животных можно моделировать различные условия развития, изучать действие тератогенных веществ на органо- и гистогенезы, а также критические периоды развития позвоночных.

Индивидуальное развитие, или онтогенез, начинается с момента оплодотворения и завершается смертью организма. Принято различать эмбриональный (зародышевый, пренатальный) и постэмбриональный (постнатальный) периоды индивидуального развития.

Эмбриональный период развития (эмбриогенез), в свою очередь, можно представить в виде ряда последовательно сменяющих друг друга биологических процессов — оплодотворения, дробления, возникновения бластулы и гаструлы, обособления комплекса зачатков органов и тканей, гисто- и органогенеза.

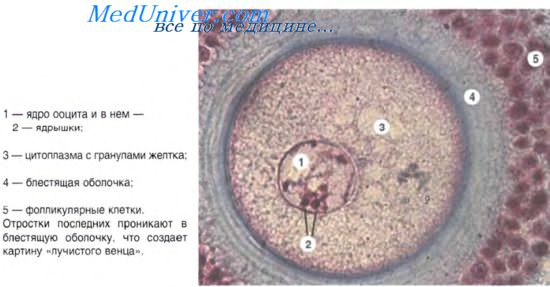

Оплодотворение — это слияние мужской и женской половых клеток и образование одноклеточного организма — зиготы. При оплодотворении происходит восстановление диплоидного набора хромосом, и образующаяся зигота приобретает свойство тотипотентности — способность дать начало всему разнообразию клеток и тканей будущего организма.

С помощью ферментов акросомы спермий локально разрушает оболочки яйцеклетки и происходит слияние его плазматической мембраны с плазматической мембраной яйцеклетки. Затем в овоплазму проникает головка и промежуточная часть спермия. Это происходит в результате взаимодействия между рецепторами клеточных оболочек сперматозоида и яйцеклетки. После проникновения генетического материала сперматозоида в яйцеклетку возникает новая одноклеточная живая система — зигота с диплоидным содержанием хромосом.

Дробление — серия повторяющихся митотических делений зиготы и ее дочерних клеток — бластомеров, без последующего роста их размеров до размера материнской клетки. Новые клетки не расходятся, а тесно прилежат друг к другу. Ритм дробления зависит от вида животного и колеблется от десятков минут до десяти и более часов. Темпы дробления не сохраняются постоянными и регулируются многими факторами. При радиальном способе дробления первая и вторая полосы (борозды) дробления проходят в меридианальной плоскости, но полосы дробления находятся под прямым углом друг к другу. Плоскость третьего дробления лежит под прямым углом к плоскостям первых двух дроблений и главной оси яйца (широтно или экваториально). Чередование меридианальных и широтных полос дробления вызывает увеличение числа бластомеров. У некоторых позвоночных появляются тангенциальные полосы дробления, проходящие параллельно поверхности скопления клеток. Характер дробления определяется количеством желтка и разным распределением его в цитоплазме яйцеклетки (гипотеза О. Гертвига).

Маложелтковые (алецитальные и олиголецитальные), а также изолецитальные яйцеклетки (клетки с небольшим количеством и равномерным распределением желтка) дробятся полностью (голобластически) и равномерно. Однако следует понимать, что бластомеры при, казалось бы, внешне одинаковых размерах могут отличаться своими биохимическими свойствами, и понятие равномерности условно. В случае высокого содержания желтка в яйцеклетке говорят о многожелтковых, или полилецитальных, яйцеклетках, в которых желток сосредоточен в вегетативной, а органеллы — в анимальной частях. Дробление в обогащенной включениями вегетативной части цитоплазмы яйцеклетки происходит более медленно. Дробление зародыша при этом, полное, но неравномерное, и бластомеры на вегетативном полюсе отличаются большими размерами, чем на анимальном (мезолецитальная яйцеклетка). В случае очень больших запасов белково-липидных включений в яйцеклетке говорят о телолецитальной или резко телолецитальной яйцеклетке. В этом случае дробится лишь часть анимального полюса яйцеклетки, дробление частичное, или меробластическое (дискоидальное, поверхностное).

У плацентарных млекопитающих яйцеклетка маложелтковая — вторично олиголецитальная и изолецитальная. Дробление полное, однако по характеру строения бластомеров и закономерностям появления новых бластомеров оно относится к неравномерному и асинхронному.

В результате дробления возникает многоклеточный зародыш, именуемый бластулой. Бластула бывает в виде целобластулы с большим бластоцелем, если дробление полное и равномерное; амфибластулы, когда дробление полное, но неравномерное, вследствие чего бластоцель располагается эксцентрично. В бластуле различают стенку — бластодерму и полость — бластоцель, заполненную жидкостью. В свою очередь в бластодерме выделяются крыша (анимальный полюс дробления), дно (вегетативный полюс дробления), краевая зона, расположенная между двумя вышепоименованными частями бластулы. Если дробление частичное, затрагивающее только часть (анимальную) яйцеклетки (дискоидальное дробление), то это приводит к возникновению многослойной структуры, напоминающей диск (дискобластула). У млекопитающих в результате полного асинхронного дробления возникает зародышевый пузырек, или бластоциста.

Главным итогом процесса дробления является увеличение числа клеток зародыша до такого критического значения, при котором в клеточных пластах начинают возникать механические напряжения, инициирующие направленные перемещения клеток в определенные участки зародыша. Продолжение активной пролиферации клеток в развитии зародыша является одним из механизмов клеточных транслокаций и, в частности, гаструляции.

Источник

Эмбриональное развитие

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

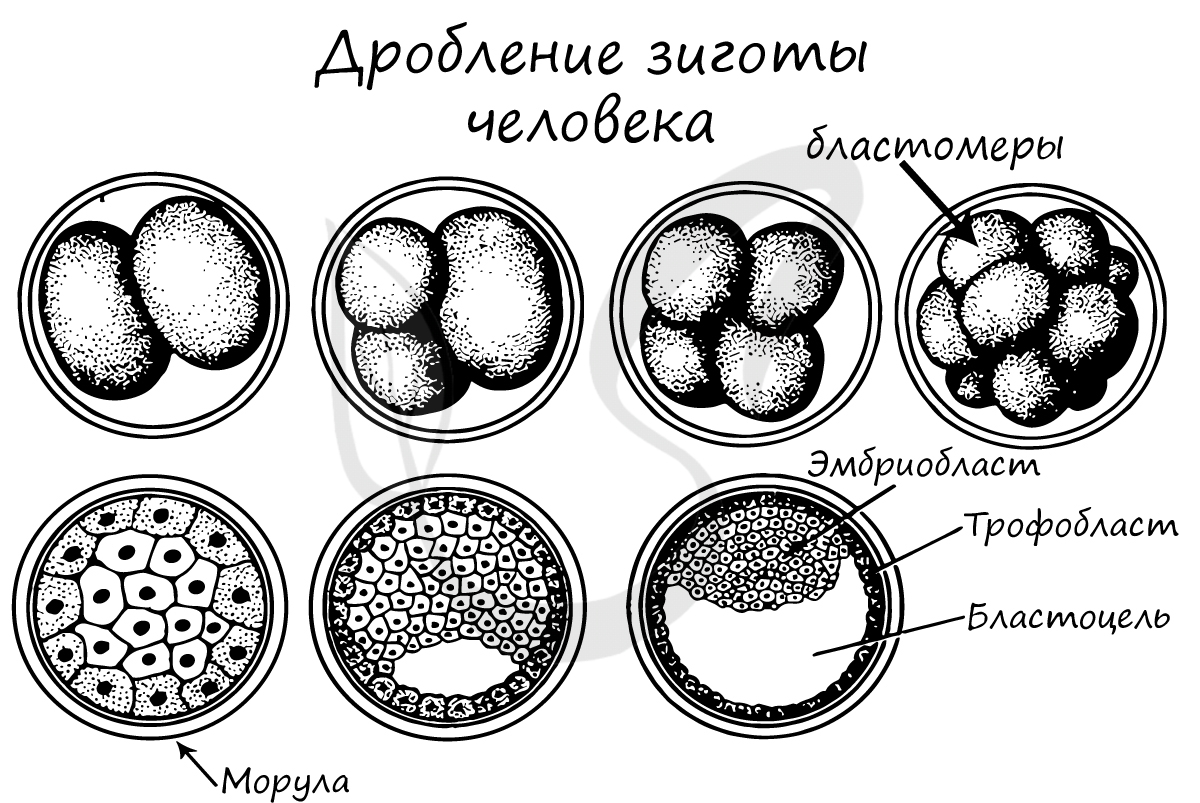

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение — слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum — ягода тутового дерева) — стадия эмбрионального развития на этапе дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция — заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри — бластула (греч. blastos — зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость — бластоцель (греч. koilos — полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

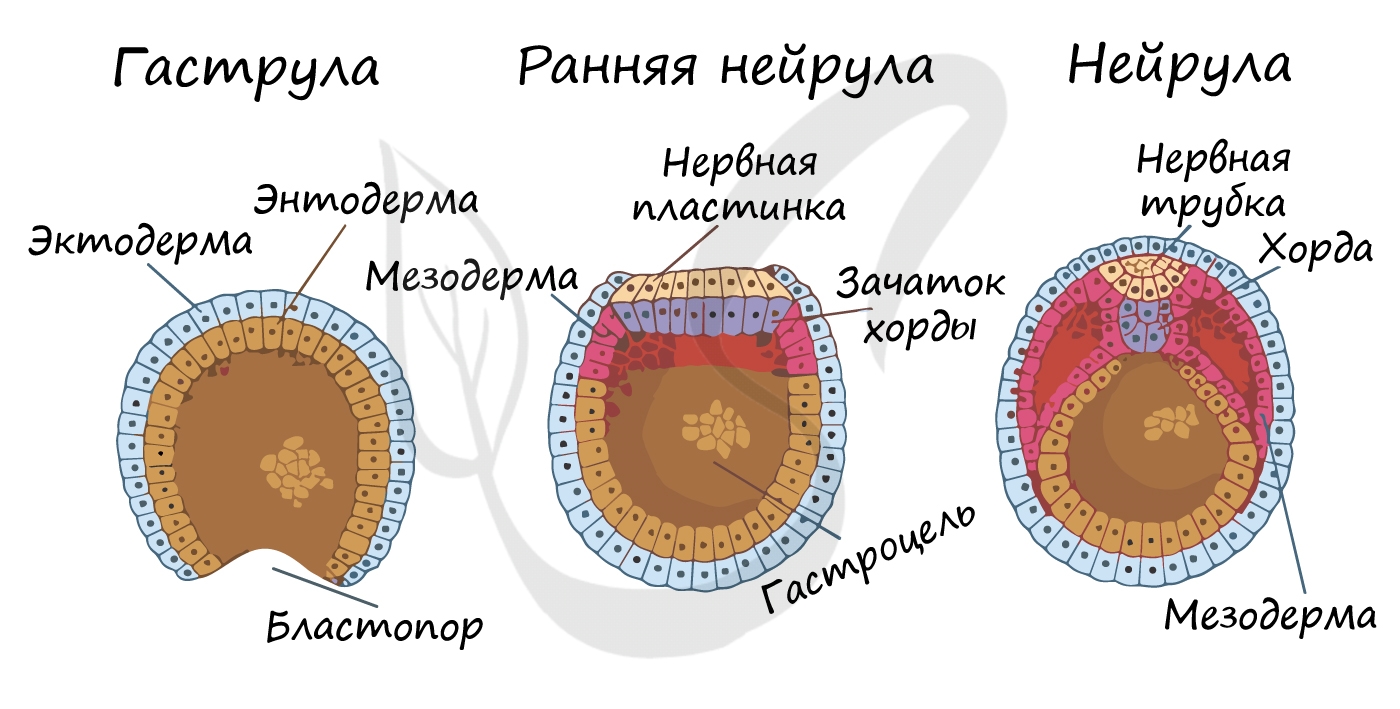

Гаструляция (греч. gaster — желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинает впячиваться внутрь — происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется — гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду — первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós — внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος — наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок — мезодерма (греч. μέσος — средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции — закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма — окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος — наружный) — наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος — средний) — средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós — «внутренний») — внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

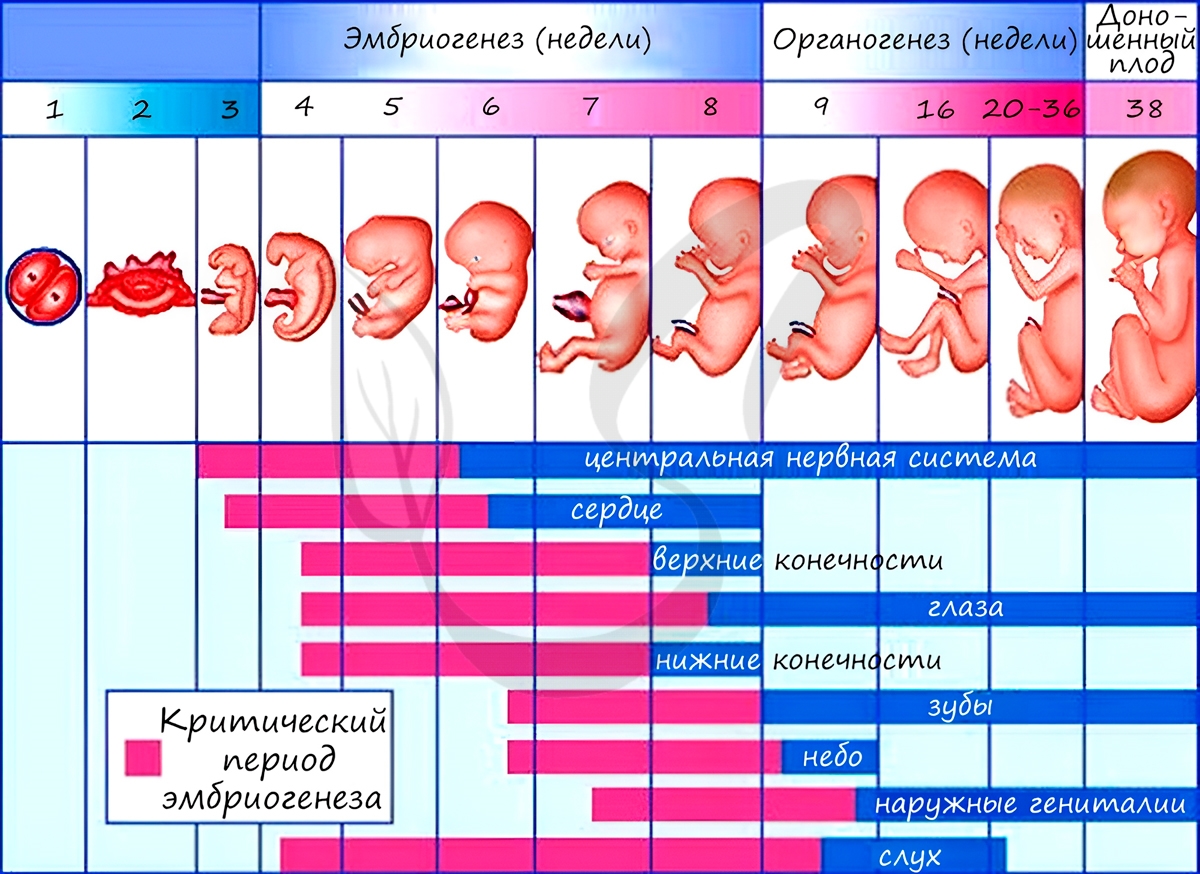

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας — чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и систем органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные — группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа — аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

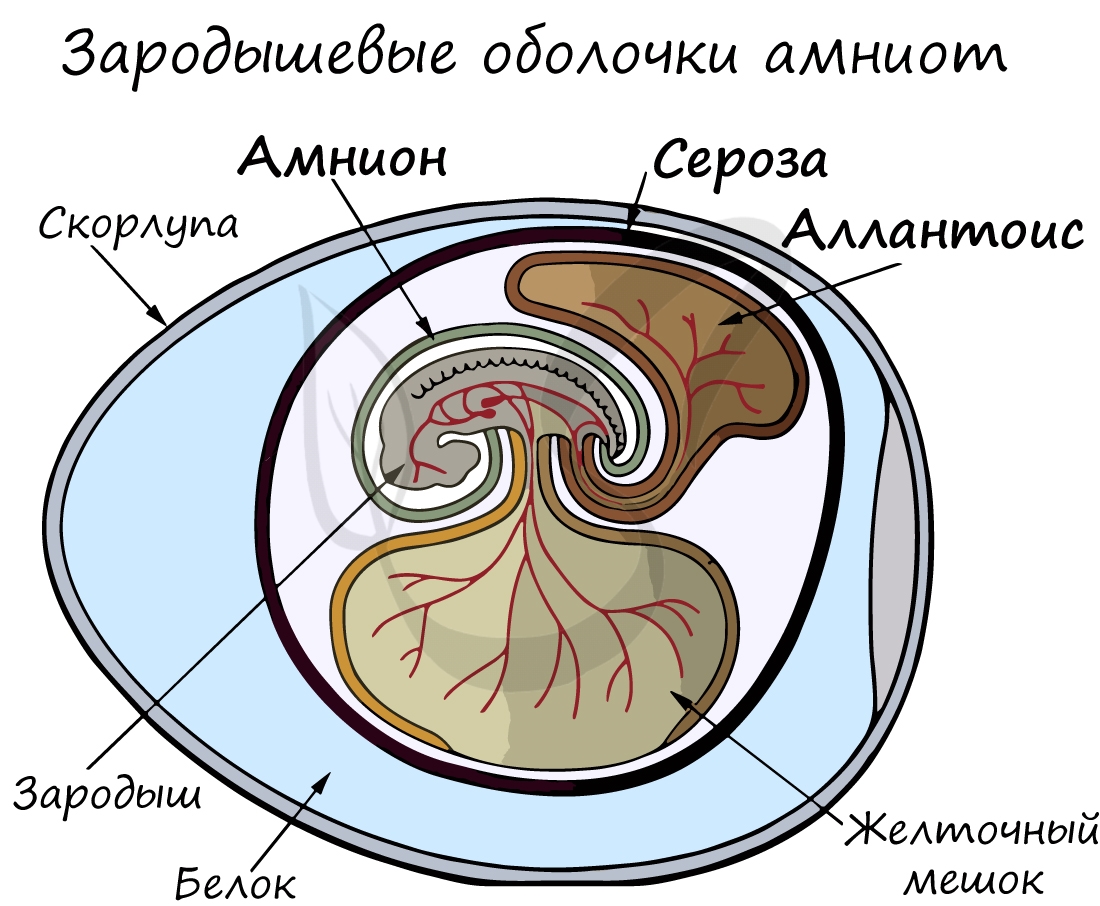

Амниоты — группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они «обрели независимость» от него.

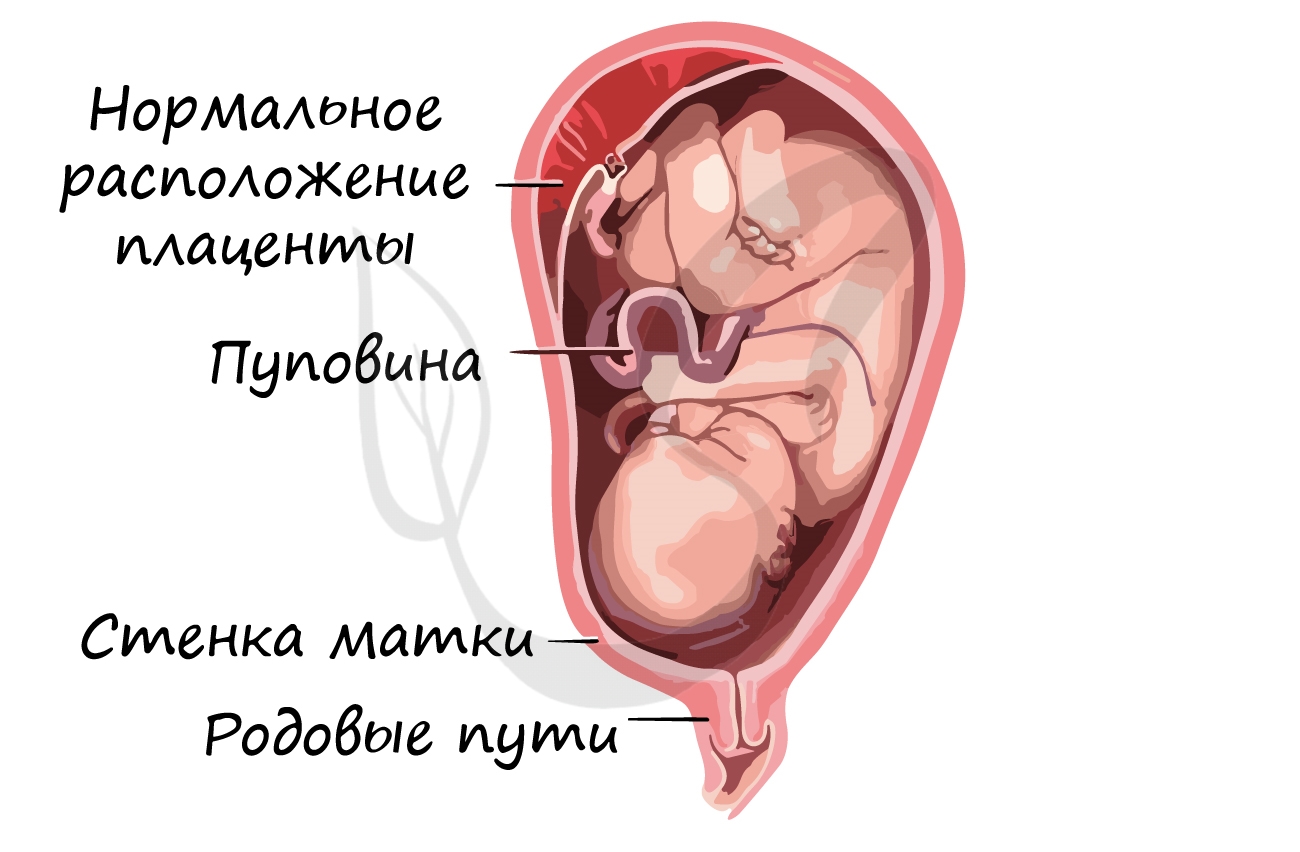

Развитие плода происходит в мышечном органе — матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту — «детское место» — орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой — кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган — пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник