30. Строение мозгового отдела черепа.

Кости мозгового черепа. Мозговой череп сформирован затылочной, клиновидной, решетчатой, теменными, межтеменными, лобными и височными костями .

Затылочная кость ограничивает черепно-мозговую полость сзади. На ней различают тело, чешую, два с уставных мыщелка и два яремных отростка. Между этими частями посередине кости располагается большое затылочное отверстие, через которое черепномозговая полость сообщается с позвоночным каналом. Двумя суставными мыщелками затылочная кость сочленяется с атлантом.

Клиновидная кость ограничивает черепно-мозговую полость снизу. Она состоит из тела, двух височных крыльев, двух глазничных крыльев, двух крыловидных о т р о с т к о в. В ней имеется несколько отверстий для прохождения черепно-мозговых нервов и кровеносных сосудов.

Решетчатая кость образует переднюю стенку черепно-мозговой полости. В ней имеется очень много отверстий (отсюда и название кости). Через отверстия проходят разветвления обонятельного нерва.

Теменные кости образуют большой участок мозговой полости: на внутренней своей поверхности они имеют возвышения и впадины от извилин головного мозга.

Межтеменная кость помещается между затылочной и теменной костями.

Лобные кости расположены впереди теменных костей. ЭТИ КОСТИ образуют верхнюю стенку черепной полости: мозговому черепу они принадлежат только частично.

Височные кости формируют боковые стенки черепно-мозговой полости. Височная кость состоит из двух костей: одна — каменистая кость — содержит части наружного, среднего и внутреннего уха, а другая — чешуя височной кости — образует очень крепкий скуловой отросток, на котором располагается суставной валик, к которому присоединяется суставной отросток нижней челюсти, образуя нижнечелюстной сустав.

31. Строение лицевого отдела черепа.

Кости лицевого черепа. Образуют две полости — носовую и ротовую.

К костям лицевого черепа относятся следующие 12 костей:

11) верхняя носовая раковина

12) нижняя носовая раковина.

Все эти кости являются парными, только сошник составляет исключение, так как эта кость непарная. В желобе сошника располагается хрящевая носовая перегородка.

Подъязычная кость своими ветвями присоединяется к каменистой кости, а на теле и язычном отростке ее прикрепляется корень языка.

Верхняя и нижняя носовые раковины лежат в основе крупных складок слизистой оболочки носовой полости.

Общая форма черепа у домашних животных различная. Массивность черепа крупного рогатого скота зависит от величины и формы лобных костей, которые у этого вида животных занимают всю верхнюю часть, оттесняя назад и в стороны затылочную, межтеменную, теменные и височные кости. У свиньи, как животного, роющего хоботком землю, сильно развиты чешуя и яремные отростки затылочной кости, которые являются местами прикрепления мускулатуры шеи. У лошадей более развит лицевой череп за счет большой величины нижней и верхней челюстей.

Источник

Строение мозгового отдела черепа животного

Анатомия: Скелет головы. Рост и развитие черепа

Череп (cranium) только частью относится к опорно-двигательному аппарату. Он прежде всего служит вместилищем головного мозга и связанных с последним органов чувств; кроме того, он окружает начальную часть пищеварительного и дыхательного трактов, открывающихся наружу. Сообразно этому череп у всех позвоночных разделяется на две части: мозговой череп, neurocranium и висцеральный череп, cranium viscerale. В мозговом черепе различают свод, calvaria, и основание, basis.

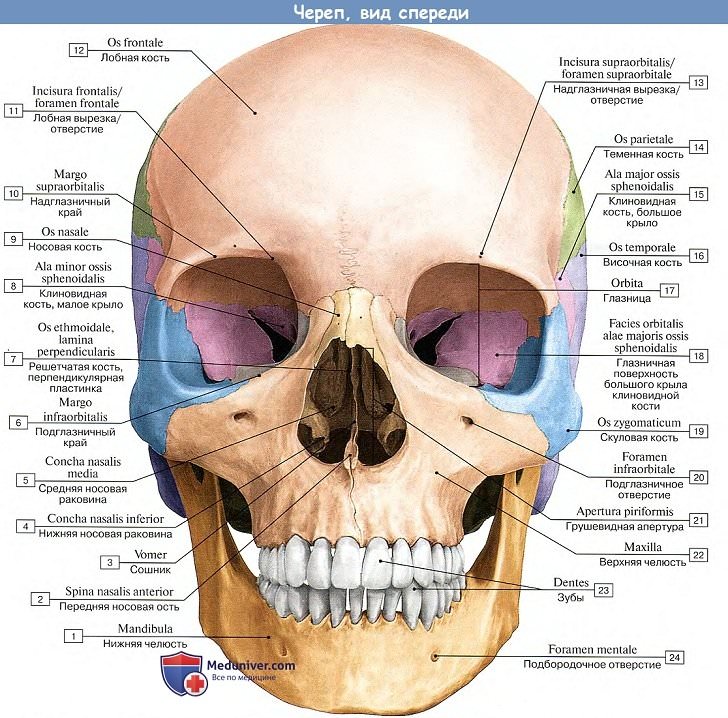

В состав мозгового черепа у человека входят: непарные затылочная, клиновидная, лобная и решетчатая кости и парные височная и теменная кости. В состав висцерального черепа входят парные — верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости и непарные — сошник, нижняя челюсть и подъязычная кости.

Развитие черепа. Череп, как скелет головы, обусловлен в своем развитии названными выше органами животной и растительной жизни.

Мозговой череп развивается в связи с головным мозгом и органами чувств. У животных, не имеющих головного мозга, нет и мозгового черепа. У хордовых (ланцетник), у которых головной мозг находится в зачаточном состоянии, он окружен соединительнотканной оболочкой (перепончатый череп).

С развитием головного мозга у рыб вокруг последнего образуется защитная коробка, которая у хрящевых рыб (акуловых) приобретает хрящевую ткань (хрящевой череп), а у костистых — костную (начало образования костного черепа).

С выходом животных из воды на сушу (земноводные) происходит дальнейшая замена хрящевой ткани костной, необходимой для защиты, опоры и движения в условиях наземного существования.

У остальных классов позвоночных соединительная и хрящевая ткани почти полностью вытесняются костной, и формируется костный череп, отличающийся большей прочностью. Развитие отдельных костей черепа также определяется теми же факторами. Этим объясняется сравнительно простое устройство костей свода черепа (например, теменной) и весьма сложное строение костей основания, например височной, участвующей во всех функциях черепа и являющейся вместилищем для органов слуха и гравитации. У наземных животных число костей уменьшается, но строение их усложняется, ибо ряд костей представляет продукт сращения ранее самостоятельных костных образований.

У млекопитающих мозговой череп и висцеральный тесно срастаются между собой. У человека в связи с наибольшим развитием головного мозга и органов чувств neurocranium достигает значительной величины и преобладает над висцеральным черепом.

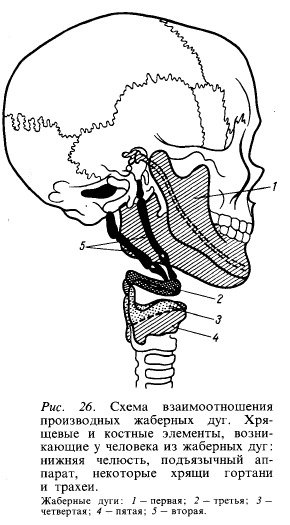

Висцеральный череп развивается из материала парных жаберных дуг, заключенных в боковых стенках головного отдела первичной кишки. У низших позвоночных, живущих в воде, жаберные дуги залегают мета-мерно между жаберными щелями, через которые вода проходит к жабрам, являющимся органами дыхания водного типа.

В I и II жаберных дугах выделяют дорсальную и вентральную части. Из дорсальной части I дуги развивается (частично) верхняя челюсть, а вентральная часть I дуги принимает участие в развитии нижней челюсти. Поэтому в первой дуге различают processus maxillaris и processus mandibularis.

С выходом животных из воды на сушу постепенно развиваются легкие, т. е. органы дыхания воздушного типа, а жабры утрачивают свое значение. В связи с этим жаберные карманы у наземных позвоночных и человека имеются только в зародышевом периоде, а материал жаберных дуг идет на построение костей лица. Таким образом, движущими силами эволюции скелета головы являются переход от водной жизни к наземной (земноводные), приспособление к условиям жизни на суше (остальные классы позвоночных, особенно млекопитающие) и наивысшее развитие мозга и его орудий — органов чувств, а также появление речи (человек).

Отражая эту линию эволюции, череп человека в онтогенезе проходит 3 стадии развития: 1) соединительнотканную, 2) хрящевую и 3) костную. Переход второй стадии в третью, т. е. формирование вторичных костей на почве хряща, длится в течение всей жизни человека. Даже у взрослого сохраняются остатки хрящевой ткани между костями в виде их хрящевых соединений (синхондрозов). Свод черепа, служащий только для защиты головного мозга, развивается непосредственно из перепончатого черепа, минуя стадию хряща. Переход соединительной ткани в костную здесь также совершается в течение всей жизни человека. Остатки неокостеневшей соединительной ткани сохраняются между костями черепа в виде родничков у новорожденных и швов у детей и взрослых.

Мозговой череп, представляющий продолжение позвоночного столба, развивается из склеротомов головных сомитов, которые закладываются в числе 3 — 4 пар в затылочной области вокруг переднего конца chorda dorsalis.

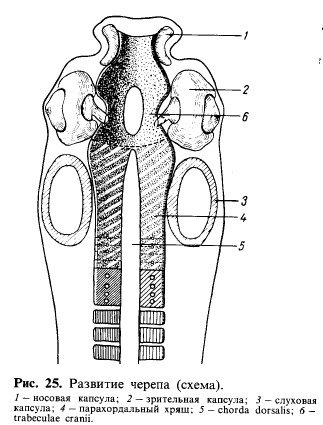

Мезенхима склеротомов, окружая пузыри головного мозга и развивающиеся органы чувств, образует хрящевую капсулу, cranium primordiale (первоначальный), которая в отличие от позвоночного столба остается несегментированной. Хорда проникает в череп до гипофиза, hypophysis, вследствие чего череп делят по отношению к хорде на хордальную и прехор-дальную части. В прехордальной части впереди гипофиза закладывается еще пара хрящей, или черепных перекладин, trabeculae cranii, которые находятся в связи с лежащей впереди хрящевой носовой капсулой, облекающей орган обоняния. По бокам от хорды располагаются хрящевые пластинки parachordalia. Впоследствии trabeculae cranii срастаются с parachordalia в одну хрящевую пластинку, a parachordalia — с хрящевыми слуховыми капсулами, облекающими зачатки органа слуха (рис. 25). Между носовой и слуховой капсулами с каждой стороны черепа получается углубление для органа зрения.

Отражая слияние в процессе эволюции в более крупные образования, кости основания черепа возникают из отдельных костных образований (ранее бывших самостоятельными), которые сливаются вместе и образуют смешанные кости. Об этом будет сказано при описании отдельных костей основания черепа.

Преобразуются и хрящи жаберных дуг: верхняя часть (первой жаберной или челюстной дуги) участвует в формировании верхней челюсти. На вентральном хряще той же дуги образуется нижняя челюсть, которая причленяет-ся к височной кости посредством височно-нижнечелюстного сустава.

Остальные части хрящей жаберной дуги превращаются в слуховые косточки: молоточек и наковальню. Верхний отдел второй жаберной дуги (гиоидной) идет на образование третьей слуховой косточки — стремени. Все три слуховые косточки не имеют отношения к костям лица и помещаются в барабанной полости, развивающейся из первого жаберного кармана и составляющей среднее ухо (см. «Орган слуха»). Остальная часть подъязычной дуги идет на построение подъязычной кости (малых рогов и отчасти тела) и шиловидных отростков височной кости вместе с lig. stylohyoideum.

Третья жаберная дуга дает остальные части тела подъязчной кости и ее большие рога. Из остальных жаберных дуг происходят хрящи гортани, не имеющие отношения к скелету.

Таким образом, у человека кости черепа по своему развитию могут быть разделены на 3 труппы.

1. Кости, образующие мозговую капсулу:

а) развивающиеся на основе соединительной ткани — кости свода: теменные, лобная, верхняя часть чешуи затылочной кости, чешуя и барабанная часть височной кости;

б) развивающиеся на основе хряща — кости основания: клиновидная (за исключением медиальной пластинки крыловидного отростка), нижняя часть чешуи, базилярная и латеральные части затылочной кости, каменистая часть височной кости.

2. Кости, развивающиеся в связи с носовой капсулой:

а) на основе соединительной ткани — слезная, носовая, сошник;

б) на основе хряща — решетчатая и нижняя носовая раковина.

3. Кости, развивающиеся из жаберных дуг:

а) неподвижные — верхняя челюсть, небная кость, скуловая кость;

б) подвижные — нижняя челюсть, подъязычная кость и слуховые косточки.

Кости, развившиеся из мозговой капсулы, составляют мозговой череп, а кости других двух отделов, за исключением решетчатой, образуют кости лица.

В связи с сильным развитием мозга свод черепа, возвышающийся над остальной частью, у человека очень выпуклый и закругленный. Этим признаком человеческий череп резко отличается от черепов не только низших млекопитающих, но и человекообразных обезьян, наглядным доказательством чего может служить вместимость черепной полости. Объем ее у человека около 1500 см3, у человекообразных обезьян она достигает только 400 — 500 см3. У ископаемого обезьяночеловека (Pithecanthropus) вместимость черепа равна около 900 см3.

Источник