Органы чувств

Органы чувств входят в состав нервной системы и являются частью анализаторов. Анализаторы представляют собой чувствительные отделы рефлекторных дуг и осуществляют связь центральной системы с внешней или внутренней средой. У высших млекопитающих развиты пять органов чувств: органы зрения, слуха и равновесия, обоняния, вкуса и осязания. Каждый из них воспринимает раздражения лишь определенного рода.

Каждый анализатор состоит из трех составных частей: 1) периферическая часть анализатора, воспринимающая раздражение, – рецептор; 2) промежуточная часть, по которой движется нервный импульс, – нервы и проводящие пути мозга; 3) центральная часть, – где происходит анализ и синтез воспринятого ощущения, – подкорковые центры и кора мозга. Органы чувств являются периферической частью анализаторов, т.е. рецепторами.

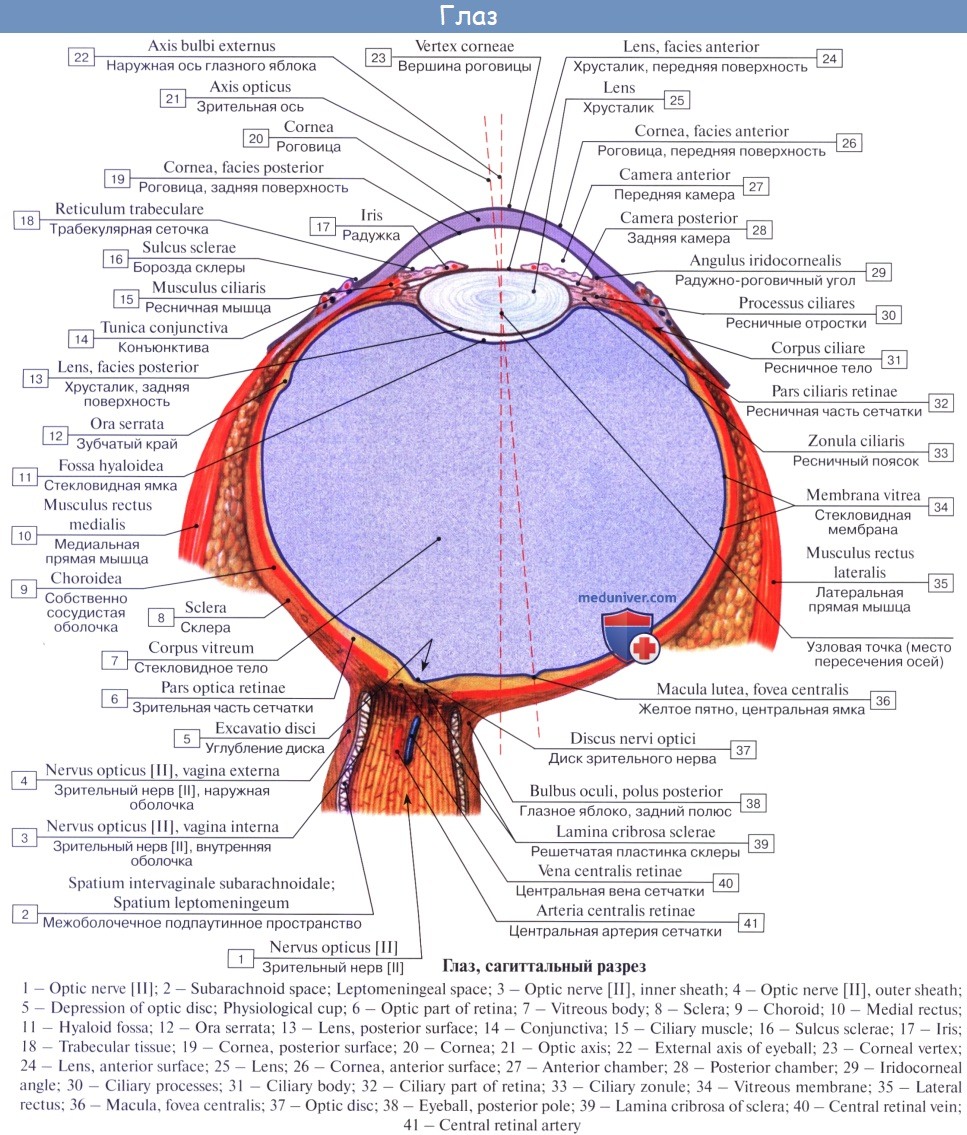

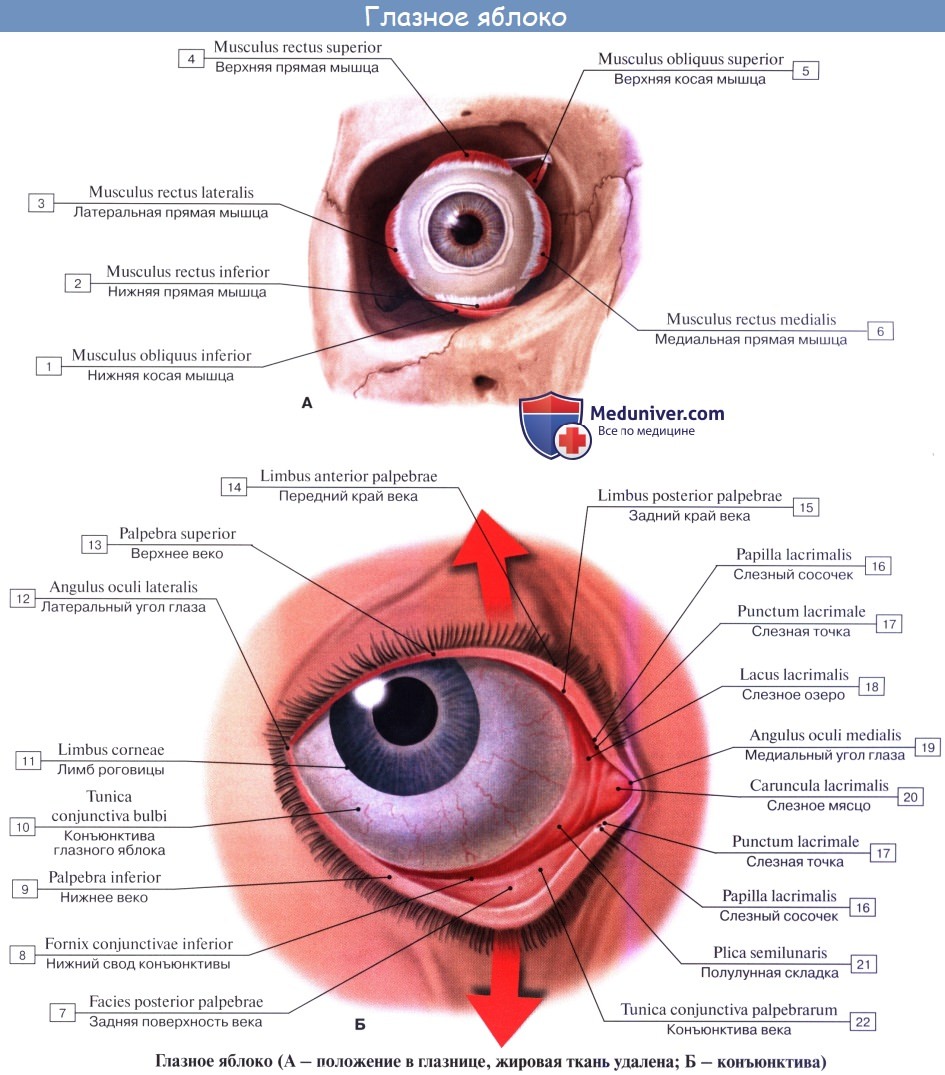

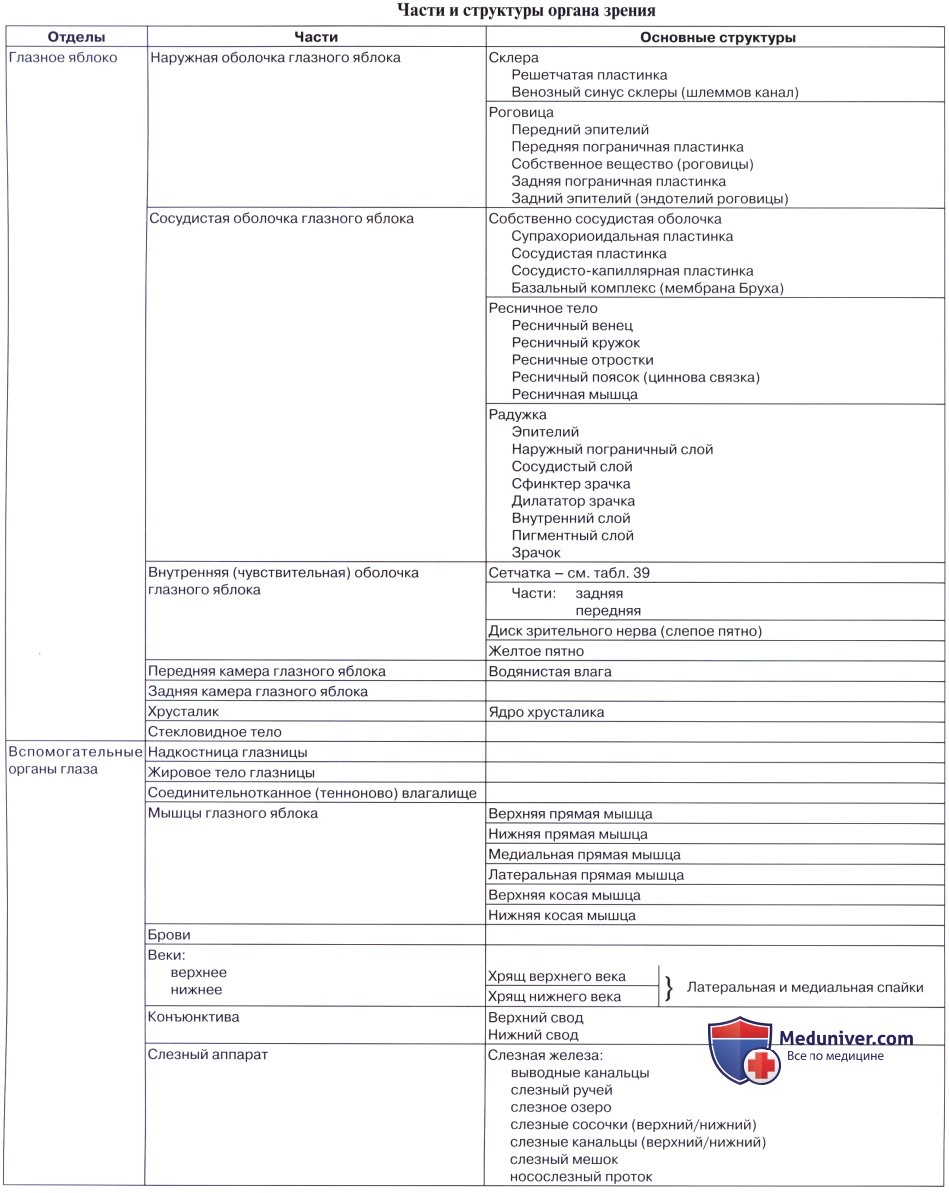

ОРГАН ЗРЕНИЯ включает глазное яблоко и вспомогательный аппарат, располагающийся в глазнице.

Глазное яблоко – парное образование, способно улавливать световые лучи, преломлять их и перерабатывать информацию. Глазное яблоко представляет собой тело шаровидной формы, несколько сплюснутое спереди назад. Имеет 3 оболочки: наружную – фиброзную, среднюю – сосудистую и внутреннюю – сетчатую.

Фиброзная оболочка образует сзади непрозрачную белочную оболочку – склеру, спереди – прозрачную оболочку или роговицу. Склера белого цвета, бедна сосудами, покрывает 5/6 глазного яблока. Роговица выпуклой формы, лишена кровеносных сосудов, но богата нервными окончаниями, пропускает световые лучи и преломляет их.

Средняя или сосудистая оболочка делится на 3 части:

1.Собственно сосудистая оболочка – задняя часть средней оболочки, лежит между сетчатой и склерой, богата кровеносными сосудами. Обеспечивает свечение глаза в темноте.

2.Ресничное тело – средняя часть сосудистой оболочки, лежит между радужкой и собственной сосудистой оболочкой. Поддерживает хрусталик в подвешенном состоянии за счет цинковых связок.

3.Радужная оболочка – непрозрачная, пигментированная, находится между роговицей и хрусталиком. Через её отверстие – зрачок – в глаз проходят лучи света. В ней 2 мышцы – суживатель (как диафрагма в фотоаппарате) и расширитель (при сильном свете уменьшается). Регулиру ю т поступление света в глазное яблоко.

Различают 2 камеры глазного яблока:

— передняя – между роговицей и передней поверхностью радужной оболочки;

— задняя – между задней поверхностью радужной оболочкой и хрусталиком.

Обе они заполнены внутриглазной прозрачной жидкостью и через зрачковое отверстие сообщаются между собой. Всё пространство глазного яблока позади хрусталика заполнено стекловидным телом – студенистая прозрачная масса.

Сетчатая оболочка или сетчатка – внутренняя оболочка глаза, где луч света преобразуется в нервный процесс возбуждения. Воспринимает свет раздражитель 1-го нейрона – колбочки и палочки, зрительные рецепторы. Далее передают 2-му нейрону – биполярным клеткам, а затем 3-ему – ганглиозным клеткам (зрительный нерв). Место выхода зрительного нерва из глаза называется слепым пятном, так как там нет колбочек и палочек.

ОРГАН СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ состоит из наружного , среднего и внутреннего уха, считается периферической частью анализаторов слуха и равновесия.

1. Наружное ухо – ушная раковина и слуховой проход. Служит для улавливания звуковых колебаний и проведения их в среднее ухо, принимает участие в определении направления звука.

2. Среднее ухо отделено от наружного барабанной перепонкой – тонкая пластинка, состоит из радиальных и циркулярных волокон. Среднее ухо состоит из барабанной полости, сообщается с полостью глотки слуховой трубой, происходит выравнивание давления барабанной полости с атмосферой, и слуховых косточек – молоточка, наковальни, чечевицеобразной косточки и стремечка (сложная цепь рычагов для передачи колебаний барабанной перепонки во внутреннее ухо). Стремечко передает колебания в овальное окошко, а далее в жидкость внутреннего уха.

3. Внутреннее ухо или лабиринт , состоит из:

— костного лабиринта. Его делят на преддверие, полукружные каналы и улитку;

— перепончатого лабиринта. Покровная перепонка образует перепончатую улитку, на которой имеется слуховые клетки с волосками, где нервный процесс возбуждения по слуховому нерву идет в ЦНС, анализирует и воспринимает информацию.

ВКУСОВОЙ АНАЛИЗАТОР информирует организм о качестве различных веществ, поступающих в ротовую полость. Эти ощущения воспринимаются вкусовыми сосочками, которые в большом количестве расположены на дорсальной поверхности и по бокам языка, а также слизистой оболочки глотки, гортани и мягкого неба. У плотоядных, всеядных и травоядных животных вкусовые сосочки имеют нитевидную, грибовидную, листовидную и валиковидную формы. В толще слизистой оболочки вкусовых сосочков расположены вкусовые луковицы. Они представлены светлыми вкусовыми клетками разной формы. Вкусовая луковица со стороны полости рта открывается порой. Апикальной частью вкусовых клеток образованы микроворсинки. Во вкусовую луковицу через межклеточное пространство входят инкапсулированнные нервные волокна.

ОРГАН ОБОНЯНИЯ дифференцирован у животных с хорошо развитыми носовыми раковинами. Пахучие вещества, растворяясь в водяных парах носовой полости и секрете мукоидных желез, раздражают чувствительные клетки носовой полости. Обонятельные клетки представлены в слизистой оболочке дорсальной и средней носовых раковин, турбиналиях решетчатой кости, носовой перегородке. Слизистая оболочка обонятельной зоны отличается от таковой окружающих зон повышенным содержанием пигмента, большой толщиной и клеточным составом эпителия, наличием специфических обонятельных желез.

Часть обонятельных клеток находится в сошниковоносовом органе и септальном. Первый представляет собой трубкообразный орган, заполненный жидкостью, располагается на дне носовой полости, около носовой перегородки. Задний конец органа замкнут, а рострально переходит в узкий проток, который в свою очередь у крупного рогатого скота открывается в резцовый канал и таким образом соединяется как с ротовой, так и носовой полостями. Септальный орган расположен по обе стороны носовой перегородки между сошниковоносовым органом и основной обонятельной выстилкой, впереди от носоглоточного канала.

ОРГАН ОСЯЗАНИЯ – широкое рецепторное поле кожного покрова, которое состоит из нервных окончаний, реагирующих на раздражения.

Рецепторы кожи могут воспринимать раздражители контактные и дистантые, тепло, холод, слабые и сильные от соприкосновения, давления и связанные с ощущением боли. Чувство боли является одним из защитных приспособлений живого организма. Оно предупреждает организм о грозящей ему опасности. Чувство боли возникает в нервных клетках коры головного мозга, в частности в теменных долях, куда доходят болевые сигналы по нервным проводникам от рецепторного аппарата, воспринимающего болевые раздражения. В коре не только формируется чувство боли, но и вырабатываются акты поведения, облегчающие боль. Кожные рецепторы, воспринимающие температуру внешней среды, играют важную роль для рефлекторного регулирования температуры тела организма.

Для нормальной жизни каждому животному необходима точная информация обо всем, что его окружает. Животные принимают информацию о внешнем мире с помощью физических чувств – зрения, слуха и осязания, а также химических чувств – обоняния и вкуса.

Зрение играет огромную роль в жизни животных. Это один из важных сенсорных каналов, связывающих с внешним миром. В то время как звуковые сигналы могут восприниматься животными на достаточно большом расстоянии, а обонятельные оказываются вполне информативными и в отсутствие в поле зрения или слуха других особей, зрительные сигналы могут действовать лишь на относительно коротком расстоянии. Ключевую роль в зрительной коммуникации играют позы и телодвижения, при помощи которых животные сообщают о своих намерениях.

Подобно зрительным сигналам издаваемые животными звуки являются средством для передачи информации. Ухо млекопитающего служит для улавливания звука, оно собирает и направляет звуковые волны в слуховой анализатор. Чувствительность слуховой системы у разных животных различна и зависит от многих факторов, например высоты и силы звука. Нервные элементы слуховой системы обнаруживают, помимо частной, определенную избирательность к интенсивности и длительности звука. Ухо чувствительно не только к частоте и громкости звуков, оно может также определять направление источника звука.

Осязательное ощущение может быть разнообразным, так как возникает в результате комплексного восприятия различных свойств раздражителя, действующего на кожу и подкожные ткани. Посредством осязания определяется форма, величина, температура, консистенция раздражителя, положение и перемещение тела в пространстве и т.д. В основе осязания лежит раздражение специализированных рецепторов и преобразование в центральной нервной системе поступающих сигналов в соответствующий вид чувствительности (тактильную, температурную, болевую).

Обоняние – восприятие животными посредством соответствующих органов определённого свойства (запаха) химических соединений в окружающей среде. От вкусовой рецепции обоняние отличается тем, что пахучие вещества, воспринимаемые с его помощью, обычно присутствуют в более низких концентрациях. Они служат лишь сигналами, указывающими на определённые предметы или события во внешней среде. Обоняние имеет исключительно большое значение в жизни животных. С помощью обоняния животные могут ориентироваться относительно некоторых физиологических состояний, которые присущи в данный момент другим членам группы.

Восприятие вкуса. Ощущение вкуса имеет большое значение для животных. По вкусу они определяют съедобность или несъедобность апробируемого продукта. Совершенно особый вкус имеют вещества, используемые в качестве лекарств или минеральных подкормок. Большое значение для животных имеет вкус пищи, очень многие из них имеют совершенно особые вкусовые предпочтения. На основе избирательной и высокочувствительной реакции сенсорных клеток возникают чувство вкуса и запаха.

Источник

Строение органа зрение животного

Орган зрения, organum visus. Глаз. Глаза

Свет явился раздражителем, который привел к возникновению в животном мире специального органа зрения, organum visus, главной частью которого у всех животных являются специфические чувствительные клетки, происходящие из эктодермы и могущие воспринимать раздражения от световых лучей. Они по большей части окружены пигментом, значение которого состоит в том, чтобы пропускать свет по определенному направлению и поглощать лишние световые лучи.

Такие клетки у низших животных разбросаны по телу (примитивные «глазки»), а в дальнейшем образуется ямка, выстланная чувствительными клетками (сетчатка), к которым подходит нерв. У беспозвоночных впереди ямки возникают светопреломляющие среды (хрусталик) для концентрации световых лучей, падающих на сетчатку. У позвоночных, у которых глаза достигают наибольшего развития, появляются, кроме того, мышцы, двигающие глаз, и защитные приспособления (веки, слезный аппарат).

Характерной особенностью позвоночных является то обстоятельство, что светочувствительная оболочка глаза (сетчатка), содержащая специфические клетки, развивается не прямо из эктодермы, а путем выпячивания из переднего мозгового пузыря.

На первом этапе развития зрительного анализатора (у рыб) в периферическом его конце (сетчатка) светочувствительные клетки имеют вид палочек, а в головном мозге находятся только зрительные центры, лежащие в среднем мозге. Такой орган зрения способен лишь к светоощущению и различению предметов. У наземных животных сетчатка дополняется новыми светочувствительными клетками — колбочками и появляются новые зрительные центры в промежуточном мозге, а у млекопитающих — и в коре. Благодаря этому глаз получает способность к цветному зрению. Все это связано с первой сигнальной системой. Наконец, у человека особенного развития достигают высшие центры зрения в коре мозга, благодаря которым у него возникают отвлеченное мышление, связанное со зрительными образами, и письменная речь, которые являются составной частью второй сигнальной системы, свойственной только человеку.

Видео анатомии глаза — зрительного анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 3.9.2020

Источник