- Существует ли животное назлет

- Кто сказал «мама»?

- 27 самых странных животных на Земле

- 1. Гривистый волк или гуара, агуарачай

- 2. Гавиал

- 3. Семейство патагонских зайцев (мара)

- 4. Тенрек

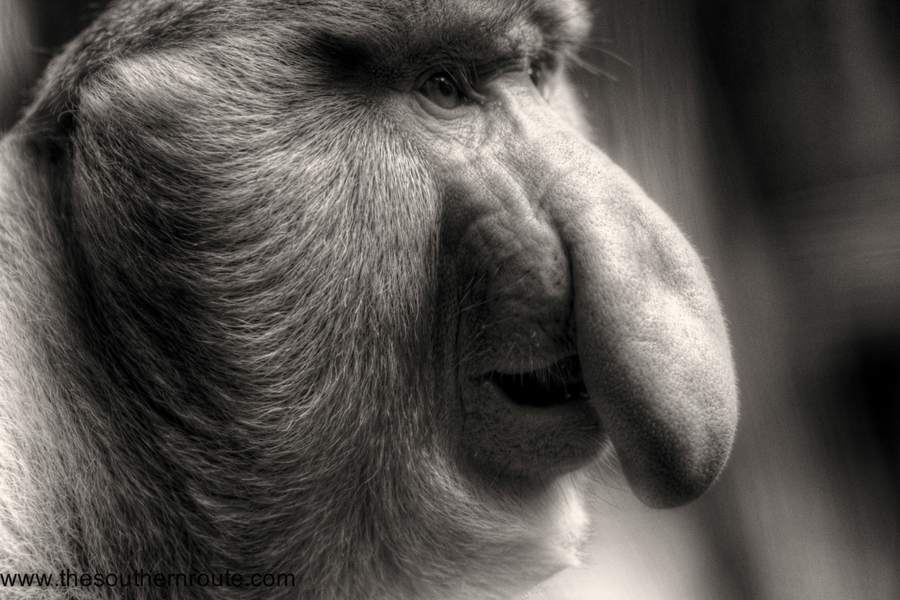

- 5. Филиппинский лемур-долгопят (tarsier)

- 6. Ястреб-мотылёк

- 7. Носач или кахау. Обезьяна с хоботком

- 8. Китайский водяной олень или «олень-вампир»

- 9. Китоглав или королевская цапля

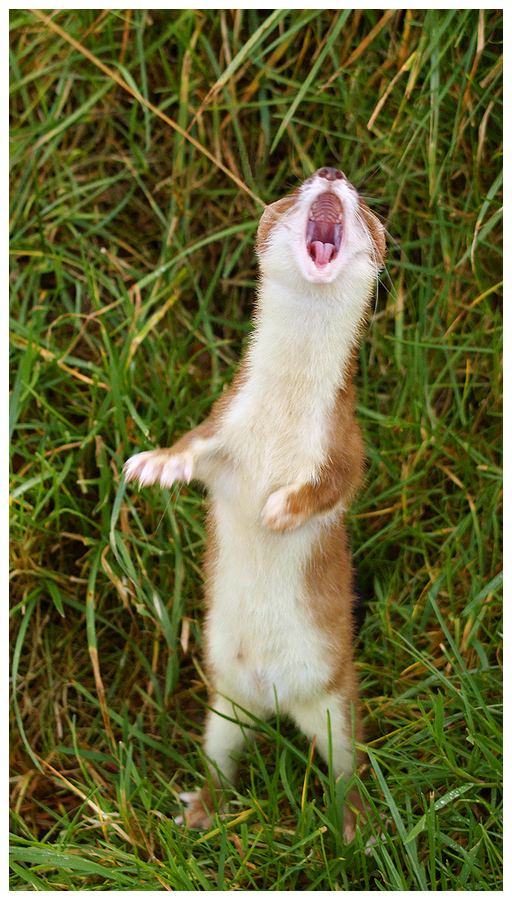

- 10. Горностай

- 11. Креветка-богомол мантис

- 12. Мотылёк-пудель

- 13. Окапи

- 14. Нарвал, морской единорог

- 15. Геренук, жирафовая газель или газель Уоллера

- 16. Жук-колючка, умбония толсторогая (Umbonia crassicornis)

- 17. Тушканчик

- 18. Мягкотелая черепаха

- 19. Бабирусса

- 20. Дюгонь, морская корова

- 21. Черепаха с длинной шеей

- 22. Муха-скорпион

- 23. Голубой (синий) дракон или морской слизняк

- 24. Бык ватусси или Анколе-ватуси

- 25. Сатанинский листохвостый геккон на острове Мадагаскар

- Существует ли животное назлет

- Авторский проект Станислава Дробышевского

Существует ли животное назлет

европейцев намного слабее (разброс от 1% до 3%). У африканцев его… опять-таки нет. Каким образом гены сходные с папуасскими (до Австралии-то рукой подать) залетели в алтайскую пещеру – наука пока не берется сказать, видимо доплыли и дошли. Объяснить, почему их не оказалось в Австралии пока не представляется возможным. Кстати, индонезийские «хоббиты» — ещё более близкие по территории соседи тех папуасов Новой Гвинеи, которые сходны с денисовцами на 6%. Даже если исходить из теории путешествия денисовцев с Алтая в Новую Гвинею, останется совершенно непонятным, почему они устремились в гости к людоедам, генетически наследив только в Азии, и не тронув соседние регионы. Здесь следует особо подчеркнуть, что сходные участки генома касаются всё тех же генов тканевой совместимости (HLA).

«Пока что у нас есть только фаланга, зуб и геном денисовцев. (Зубы у них были большие, больше, чем у неандетральцев и кроманьонцев – вывод сделан на основании одного-единственного зуба). Но все-таки мы уже знаем, что такие люди существовали, а дальнейшие раскопки позволят нам больше узнать об их морфологии и материальной культуре. С технической точки зрения находка и идентификация нового вида, сделанная благодаря образцам ДНК, а не изучению морфологии, просто удивительна», — говорит генетик Дэвид Рэйч (David Reich) из Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Таким образом, внешний вид денисовцев не определен. Однако, определен примерный «возраст вида». Эволюционно расхождение неандертальцев и денисовцев (денисовцы гораздо ближе генетически к неандертальцам, чем к кроманьонцам) произошло около 640 тыс. лет назад. Произошло, но… оба вида обитали на одной и той же территории в одно и то же время.

Обратите внимание на очередной парадокс. Несмотря на генетическую близость неандертальцев и денисовцев, рассматривается вопрос о гибридизации кроманьонца с денисовцем, а не с неандертальцем, и опять-таки в сравнении с генетическим материалом современного человека. При этом вопрос «кто наградил самих денисовцев и неандертальцев именно этими общими генами» не рассматривается.

Мог ли «денисовец» говорить? Генетики заявляют, что гены сопряжённые с речью у него были. В общем и целом, по количеству известных сегодня видов, принимая во внимание homo floresiensis («хоббитов»), по словам исследователей: «Евразия была просто каким-то общежитием».

Пожалуй, чтобы закончить с генетикой и антропологией, стоит добавить, что кроманьонец в понимании современной науки – определенный именно европейский расовый подтип человека, в то время как: то же название, приписываемое африканским находкам – традиция полувековой давности; находок «древних чистых кроманьонцев» в Африке нет. (Важнейшие ископаемые находки в Африке: Кейп-Флетс, Фиш Хук (около 35 тыс. лет), Назлет Хатер (33 тыс. лет); Европейские находки датированы: 38 тыс. лет и являются более древними).

Так или иначе, сходные с более древними видами гены были найдены у наших современников, а само современное человечество оказалось генетически весьма разнородным. Не исключено, что несомненное генетическое наследство будет выявлено в связи с неким четвёртым, пятым или десятым случайно найденным видом «хомо сапиенс».

Общались ли между собой все перечисленные виды, или раздельной речью владел только один вид – точно сказать нельзя. Есть лишь предположение, что в некоей катастрофе, которая уничтожила и мегафауну и неандертальцев и всех прочих древних «хомо» 12-13 тысяч лет до нашей эры, выжил только говорящий вид, тот, который не только имел физическую возможность развивать мозг, но и развивал его. Другое дело — как ему это удалось и почему не удалось другим

видам, если учитывать, что условия для развития были одинаковыми для всех?

Кто сказал «мама»?

Над вопросом «как вознила речь» наука билась долго. Теории «трудовых выкриков» и «младенческого лепета» попеременно занимали первые позиции в разные годы. Однако с развитием дефектологии и нейропсихологии, пришлось всё-таки пересмотреть фантастические теории и обратиться к фактам. Все они свидетельствуют об одном: ни в одиночку, ни вместе, человек не станет изобретать сложную систему кода – она не нужна в условиях примитивной жизни первобытного общества. Жест и личный пример более функциональны для передачи знания и вполне достаточны. Есть ещё один фактор: щенок, выросший на дальнем хуторе все равно лает, а не кукарекает, волки всего мира скулят и воют, собака, выращенная свиньей не хрюкает, тигр, выросший в зоопарке все равно зарычит, достигнув полового созревания… а человек будет и мычать, и рычать, и кукарекать, и половая самоидентификация не разовьется вовсе, если он вырастет вне общества людей, но рядом с животными: просто потому, что люди способны к обучению – вот такой парадокс. «Все могут короли», главное, чтобы гувернер был хороший.

Источник

27 самых странных животных на Земле

Никто так не чудит, как природа-мать. Откройте для себя царство самых необычных диких животных, которые попали в объектив фотоохотников. Все они удивят вас огромными мультяшными глазами либо очень длинными конечностями, либо гипертрофированными частями тела.

1. Гривистый волк или гуара, агуарачай

Гривастый волк из штата Пиауи на северо-востоке Бразилии. Это самое высокое животное из семейства собачьих в мире, в холке достигает до 87 см. Фото: Шон Крайн

Фото: Клаус Визе

2. Гавиал

Гавиал (Gavialis gangeticus) или индийский гавиал — единственный выживший представитель семейства гавиаловых, древних крокодилов с длинными тонкими мордами. Он находится на грани вымирания. Фото: Мануэла Кульпа

3. Семейство патагонских зайцев (мара)

Этих гигантских зайцев с очень тонкими ногами засняли вблизи детской игровой площадки в Ноттингеме. Фото: Ранджит Пол

Фото: Ste Wie

4. Тенрек

Тенрек в Aндазибе, Мадагаскар. Фото: Арто Хакола

Фото: Арто Хакола

5. Филиппинский лемур-долгопят (tarsier)

Миниатюрный филиппинский долгопят (tarsier) на острове Бохол, Филиппины. Фото: Уилл Бёррард-Лукас

Фото: Ханс Ван Керховен

6. Ястреб-мотылёк

Ястреб-мотылёк или колибри-моль. Фото: Murat Caliskan

Фото: Mindaugas Gasparavicius

7. Носач или кахау. Обезьяна с хоботком

Фото: Бен Черри

Фото: regis boileau

8. Китайский водяной олень или «олень-вампир»

Фото: Девон Пайк

9. Китоглав или королевская цапля

Фото: MonAmi Photography

10. Горностай

Поющий горностай. Фото: Джеффри Бейкер

11. Креветка-богомол мантис

Креветка мантис, архипелаг Раджа Ампат, Западное Папуа. Фото: Александр Сафонов

12. Мотылёк-пудель

Фото: Бен Роффелсен

13. Окапи

Фото: Jacques Larue

Окапи водятся лишь в тропических лесах на северо-востоке Демократической Республики Конго, в Центральной Африке, находятся под угрозой исчезновения. Фото: Имран Азхар

Фото: Guide-des-Loisirs

14. Нарвал, морской единорог

15. Геренук, жирафовая газель или газель Уоллера

Фото: Дензил Макрори

Фото: Тони Бек

16. Жук-колючка, умбония толсторогая (Umbonia crassicornis)

Фото: Карлос Эстебан Солис Фальяс

17. Тушканчик

Фото: Stefan Cruysberghs

Фото: Esa AlMethen

18. Мягкотелая черепаха

Фото: Кристин Коулмэн

Фото: Томас Рабидо

19. Бабирусса

Фото: SK HO

Бабирусса (Babyrousa babyrussa) принадлежит к семейству свиней и водится исключительно на индонезийских островах Сулавеси, Тогиян, Сула и Буру. Если это животное не будет обтачивать свои клыки, они могут врасти в его собственный череп. Фото: Syahrul Ramadan

20. Дюгонь, морская корова

21. Черепаха с длинной шеей

Фото: Колин Лэнгфорд

22. Муха-скорпион

Фото: Карлес Джаст

23. Голубой (синий) дракон или морской слизняк

Фото: Стив Пэсслоу

24. Бык ватусси или Анколе-ватуси

25. Сатанинский листохвостый геккон на острове Мадагаскар

Источник

Существует ли животное назлет

Специально для портала Antropogenez.RU

Авторский проект Станислава Дробышевского

Согласно исторической концепции расы, выдвинутой В.В. Бунаком, расы не являются стабильными, а представляют собой меняющиеся во времени категории (Бунак, 1938). Эти изменения более чем очевидны в современном быстро меняющемся мире с его массовыми миграциями и метисацией всех возможных расовых типов в обширных зонах контактов, как естественных, так и искусственных, например, в гигантских мегаполисах. Тем не менее, комплексы расовых признаков позволяют достаточно отчётливо различать несколько основных значительных группировок человечества – больших рас. Опуская длинную историю расоведения, пропуская бесконечные дебаты специалистов и учитывая терминологическое изобилие, можно констатировать, что даже самые первые расовые классификации не слишком отличаются от самых современных. Как и прежде, по суммарному комплексу признаков человечество делится всего на несколько больших рас – от трёх до пяти.

Расовые признаки включают сотни черт строения человека, имеющих наследственную природу, достаточно большую изменчивость и минимально зависящих от влияния окружающей среды. Для нашей цели, из них, впрочем, приходится исключить подавляющую часть, как неопределимую на ископаемых останках (можно надеяться, что неопределимую сейчас, но потенциально определимую в недалёком будущем, с развитием генетики и изучением ДНК из древних находок).

Исследование ископаемых рас сталкивается с традиционными проблемами палеоантропологии: недостаток материалов и слабая изученность имеющихся материалов. Первая из них выражается в том, что известные находки, как правило, изолированы во времени и пространстве. Для верхнего палеолита почти нет сколь-нибудь представительных серий.

Одной из существенных и доныне не решённых проблем является само существование рас в доголоценовые времена. Существуют, как водится, две крайние точки зрения с промежуточными вариантами.

Мнение о том, что расы в том или ином виде существовали всегда, с одной стороны, подтверждается значительными различиями ископаемых черепов, с другой – тоже имеет недостатки. Во-первых, уже несколько раз упоминалось, что зачастую в одном древнем местонахождении мы имеем черепа, которые формально можно отнести к разным расам. Конечно, можно объяснять это индивидуальной изменчивостью, смешанными браками или переходом индивидов из группы в группу, но в таком случае неясно, как же тогда, при такой лёгкости смены группы, сохранялась значительная расовая разница между этими группами?

Древнейшие находки в Африке, часто определяемые как сапиенсы: черепа из

Гораздо более сапиентен и сохранен, нежели все предыдущие, череп Назлет Хатер 2 из южного Египта. Его датировка колеблется от 30 до 45 тыс.л.н., по разным данным может быть 33, 37 или 38-45 тыс.л.н. (обзор мнений см.: Дробышевский, 2010в).

Более поздние находки в Африке представляют в целом современную картину расовых ареалов.

Однако, прежде чем начинать оценивать конкретные находки, полезно задаться вопросом: какой, собственно, комплекс признаков может считаться негроидным и негрским? Чем он отличается от прочих? Удивительно, но очень мало кто подробно изучал этот вопрос.

В голоценовых местонахождениях Западной, Центральной, отчасти Северной, Восточной и Южной Африки мы встречаем обычно уже типичное негроидное население. Примеров тому довольно много и перечислять все нет большой необходимости.

Происхождение центральноафриканской или пигмейской расы привлекало многих исследователей, хотя догадок тут было, наверное, больше, чем фактов. Например, в прошлом часто утверждалось, что пигмеи представляют собой некий очень древний вариант, едва ли не предковый для всего человечества. Свидетельства освоения тропических дождевых лесов Африки относятся ко времени более 30-34 тысяч лет назад (стоянки Мосуму в Экваториальной Гвинее и Нджюни в Камеруне (Mercader et Marti, 2000)), а возможно – до 200-300 тысяч лет.

В неволе некоторые шимпанзе обнаруживают такие способности к подражанию, которые удовлетворяют даже строгим критериям Торпа. Классическим примером может служить поведение Вики, которая поджимала губы, что не входит во врожденный поведенческий репертуар шимпанзе, чтобы намазать их губной помадой. А в рамки более широкого определения подражания, предложенного Кёлером, вписываются такие сложные формы поведения у выросших в человеческой семье шимпанзе, как шитье, откупоривание бутылок, разливание напитков и рытье земли лопатой, т. е. многие из обычных действий, которые человек производит у себя дома.

Источник