10. Влажность природного газа. Точка “росы” газа по влаге.

Количество влаги в МГП зависит от качества подготовки газа к транспорту.

В МГП транспортируемый газ может насыщаться влагой, оставшейся в ГП после гидравлических испытаний или ремонтных работ на ГП.

Количество водяных паров, содержащихся в природном газе, зависит от давления, температуры и состава газа; чем больше температура при постоянном давлении, тем большее количество воды в виде пара содержится в газе, а с увеличением давления при постоянной температуре количество воды в виде пара в газе — уменьшается.

Содержание влаги в газе характеризуется относительной и абсолютной влажностью.

Абсолютная влажность (влагосодержание) газа — количество водяного пара в единице массы, г/кг; или в единице объёма, г/м 3 .

Относительная влажность газа — отношение фактически содержащегося количества водяного пара к максимально возможному количеству пара, которое может находиться в газе при заданных давлении и температуре, измеряется в %.

Максимальное количество влаги, которое может находиться в паровой фазе определённого состава газа, соответствует равновесному влагосодержанию газа, которое характеризуется понятием точки росы данного газа по влаге; или другими словами, наибольшая температура, при которой газ насыщается водяными парами и образуются капли влаги называется — точкой росы данного газа по влаге при данном давлении.

Точкой росы по влаге является температура ( о С), выше которой при определённом давлении не происходит конденсация паров воды из газа.

Равновесное влагосодержание газа может определяться по уравнению Бюкачека:

где в — равновесное объёмное влагосодержание, г/м 3 ;

А – влагоёмкость идеального газа при Рат, г/м 3 ;

В — коэф., показывающий разницу влагосодержания реального и идеального газов, г/м 3 ;

11.Определение зоны образования гидратов в ГП.

Для образования гидратов необходимо наличие капельной воды и определённый термодинамический режим внутри ГП. Наличие воды в жидкой фазе хотя и является обязательным условием, но не достаточным для образования гидратов.

Условия гидратообразования можно рассчитать по следующим уравнениям:

1) при положительных температурах гидратообразования: tг=18,47*lgP – B + 18,65

2) при отрицательных температурах: tг=58,5*lgP + B1 — 59,32;

где tг-равновесная температура гидратообразований, о С; Р-равновесное давление гидратообразований (ГО), МПа; В, В 1-эмпирические коэффициенты, значения которых зависят от приведенной плотности газа.

Равновесная температура — температура, ниже которой при определенном давлении образуются гидраты.

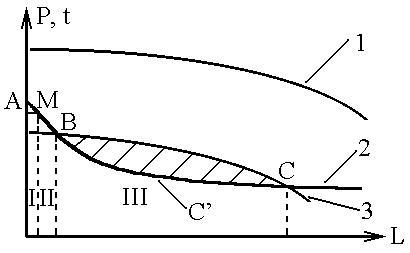

Для приближенных расчетов, условия образования гидратов, для газов с различной плотностью, могут определяться по графику. На графике слева от каждой линии находится зона существования гидратов, а справа — зона без гидратов.

График определения зоны возможного гидратообразования в МГП

Зону возможного гидратообразования в МГП определяют след. образом:

Для данного участка ГП строят кривые изменения давления (1), кривую изменения температуры (2), и используют формулы или график гидратообразования зависимости температуры от давления, наносят на этот график линию равновесной температуры гидратообразования (3) для данного участка ГП.

Кроме основных условий гидратообразования существуют и побочные: турбулентность движения газа; повороты Гп; сужения ГП и т.д.(т.е. те факторы, которые приводят к перемешиванию потока).

12. Методы предупреждения и борьбы с гидратообразованием.

Гидраты углеводородов газов являются неустойчивыми хим. соединениями углеводородов с водой, существующими при определенных давлениях и температурах, при отсутствии хотя бы одного из условий, гидраты самопроизвольно разрушаются.

Методы предупреждения образования гидратов:

1) Осушка газа на промыслах.

2) Поддержание температуры газа выше температуры гидратообразования, путём предварительного подогрева газа;

3) Снижение давления газа в ГП ниже равновесного давления образования гидратов.

4) Добавление ингибиторов в ГП гидратообразования (метиловый спирт, хлористый кальций). Введение в поток газа ингибиторы гидратообразования частично поглощают водяные паря и переводят их в раствор, не образующий гидратов или образующий его при более низких температурах.

Методы борьбы с гидратами:

1) Снижение давления газа в ГП ниже равновесного давления образования гидратов. Этот метод применяют в качестве аварийного, при закупорке ГП гидратной пробкой. Ликвидация гидратов путём снижения давления связана с выбросом газа в атмосферу или снижением пропускной способности ГП. При ликвидации гидратной пробки участок ГП отключают, освобождают от газа, перепуская его в соседний ГП, либо стравливают в атмосферу, давление снижают до тех пор, пока температура гидратообразования не станет ниже температуры газа, в результате чего гидратная пробка разрушится;

2) Наиболее широко, в качестве метода борьбы с гидратообразованием, применяют ввод в ГП ингибиторов, т.е. веществ, препятствующих гидратообразованию.

13.Определение количества метанола для предотвращения образования гидратов.

Точка росы газа tтр ; производительность ГП q; среднее давление в ГП Рср; минимальная температура в ГП tмин ; относительная плотность газа по воздуху .

1) определение влагосодержания газа в1 (г/м 3 ), поступающего в МГ при Рср и tтр

2) определение в2 (г/м 3 ), при Рср и tмин.

3) определяем количества воды, выпавшей в ГП за сутки: qв=(в1-в2)*q

4) определяем равновесную температуру гидратообразования (по Рср и ) tг:

4.1) при положительных температурах гидратообразования: tг=18,47*lgP – B + 18,65

4.2) при отрицательных температурах: tг=58,5*lgP + B1 — 59,32;

где tг-равновесная температура гидратообразований, о С; Р-равновесное давление гидратообразований (ГО), МПа; В, В 1-эмпирические коэффициенты, значения которых зависят от приведенной плотности газа.

5) определяем величину понижения равновесной температуры гидратообразования tг = tг — tмин ;

Вводимый в МГ ингибитор гидратообразования (метанол) расходуется на насыщение газовой фазы и растворяется в водном растворе и углеводородном конденсате, образовавшихся в ГП при изменении термодинамических параметров. Отсюда необходимое количество ингибитора равно: Gм = Gв + Gг + Gк, где Gм – удельный расход закачиваемого в ГП метанола; Gв – удельное количество метанола насыщенного водного раствора; Gг – удельное количество метанола для насыщения газовой фазы; Gк – удельное количемство метанола для растворения в жидкой углеводородной фазе.

6) по графику определяем содержание метанола в воде для понижения температуры гидратообразования Мж ( tг);

7) определяем кол-во метанола для насыщения водного раствора:

Gв = [(в1-в2)*Мж] /(М1-Мж) , где М1— массовая концентрация вводимого метанола, от 100 до 70%;

8) определяем кол-во метанола для насыщения газа Gг = 0,001·а·Мж, где а – отношение содержания метанола в газе, необходимое для насыщения газа к концетрации метанола в жидкости.

9) Общий удельный расход метанола

Gм = Gв + Gг и суточный расход Gм сут = Gм*q.

Источник

Температура конденсации природного газа

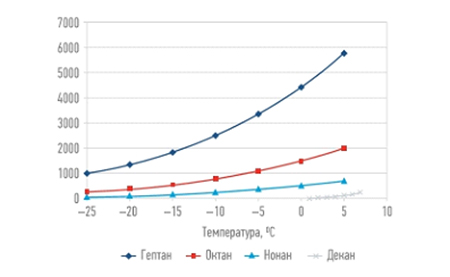

На рис. 6 представлен график измерения концентрации углеводородов в газе. В таблице приведены температуры конденсации декана, октана и гептана.

Из рис. 6 видно, что декан способен конденсироваться при самых незначительных концентрациях, тогда как гептан — при концентрациях, превышающих концентрации декана более чем в 20 раз. Соответственно, чтобы зафиксировать конденсацию декана, оптическая система гигрометра должна иметь максимально высокую чувствительность к распознаванию конденсата на зеркале гигрометра.

Природный газ разных месторождений имеет различный компонентный состав, и предугадать, какие углеводороды будут конденсироваться из газа, практически невозможно. При этом за водская калибровка по пропану при измерениях ТКУ на реальных газах гигрометрами различных производителей приводит к недопустимо большой разнице.

Из изложенного следует, что гигрометры для газовой промышленности должны калиброваться и проходить поверку на смеси высших углеводородов «гексан — декан». При этом газом-носителем может быть азот или воздух, что позволит объективно оценить чувствительность оптической схемы конденсационного гигрометра и повысить достоверность проводимых измерений ТКУ. Для этого разработан и активно используется калибровочный блок для воспроизведения ТКУ на высших углеводородах (гексан — декан) в диапазоне от 30 до —50 ºС и давлении до 10 МПа [3]. Этот блок входит в состав вторичного эталона точки росы «Вымпел-ЭД 300», основанного на методе фазового равновесия. По причине отсутствия первичного государственного эталона ТКУ данный блок не входит в систему Госрегулирования.

В настоящее время проводятся работы по совершенствованию государственного первичного эталона единиц влажности газов Государственного первичного эталона (ГЭТ) 151-2014 в целях обеспечения единства измерений концентраций углеводорода и температур точки росы при давлениях до 30 МПа. В рамках этой деятельности начаты разработка и изготовление эталонных генераторов, позволяющих насыщать рабочий газ не только влагой, но и парами углеводородов.

Создание высшего звена государственной поверочной схемы для средств измерений температуры конденсации углеводородных газов на базе ГЭТ 151-2014 обеспечит единство измерений в этой области в соответствии с международными требованиями и позволит решить актуальные задачи метрологического обеспечения средств измерений температуры конденсации углеводородных газов.

В конструкции разрабатываемых эталонных генераторов ГЭТ 151 использованы теоретические и практические наработки ООО «НПО «Вымпел» в области измерения ТКУ.

Таким образом, на сегодняшний день в части измерения ТКУ остаются не решенными следующие проблемы:

- методика калибровки по пропану не определяет в полной мере чувствительность оптической системы регистрации калибруемого гигрометра;

- калибровка по смеси актуальных для газовой промышленности углеводородов в России невозможна из-за отсутствия эталонных средств воспроизведения и отсутствия нормативной базы.

- Seleznev S.V., Derevyagin A.M., Stolyar N.F., et al. High-Precision Laser-Interference Method of Moisture and Hydrocarbons Dew Points Measurement of Natural Gas IGRC. Paris, 2008.

- Carl C. Yaws, Physical & Thermodynanuc Properties — Part 24: Correlation Constants for Chemical Compounds. Chemical Engineering, November 22, 1976. Р. 153–162.

- Деревягин А.М., Степанов А.Р., Селезнев С.В. и др. Экспериментальный стенд для исследования точности измерений точек росы природного газа по водной фазе и тяжелым углеводородам // Газификация. Природный газ в качестве моторного топлива. Подготовка, переработка и использование газа. 2004. № 1. С. 14–24; 86–87.

- Seleznev S.V., Derevyagin A.M., Stolyar N.F., et al. High-Precision Laser-Interference Method of Moisture and Hydrocarbons Dew Points Measurement of Natural Gas IGRC. Paris, 2008.

- Carl C. Yaws, Physical & Thermodynanuc Properties — Part 24: Correlation Constants for Chemical Compounds. Chemical Engineering, November 22, 1976. Р. 153–162.

- Derevyagin A.M., Stepanov A.R., Seleznev S.V., et al. Experimental Bench for Testing the Accuracy of Measurements of the Dew Point of Natural Gas by Aqueous Phase and Heavy Hydrocarbons. Gazifikatsiya. Prirodnyi gaz v kachestve motornogo topliva. Podgotovka, pererabotka i ispol’zovanie gaza = Gasification. Natural Gas as Motor Fuel. Gas Preparation, Refining and Use, 2004, No. 1, P. 14–24; 86–87. (In Russian)

Источник