Биогеоценоз

Биогеоценоз (от греч. βίος — жизнь γη — земля + κοινός — общий) — система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии (природная экосистема). Представляет собой устойчивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва). Примеры: сосновый лес, горная долина. Учение о биогеоценозе разработано Владимиром Сукачёвым в 1940 году. В зарубежной литературе — малоупотребимо. Ранее также широко употреблялось в немецкой научной литературе.

Биогеоценоз и экосистема

Близким по значению понятием является экосистема — система, состоящая из взаимосвязанных между собой сообществ организмов разных видов и среды их обитания. Экосистема — более широкое понятие, относящееся к любой подобной системе. Биогеоценоз, в свою очередь — класс экосистем, экосистема, занимающая определенный участок суши и включающая основные компоненты среды — почву, подпочву, растительный покров, приземный слой атмосферы. Не являются биогеоценозами большинство искусственных экосистем. Таким образом, каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Для характеристики биогеоценоза используются два близких понятия: биотоп и экотоп(факторы неживой природы:климат, почва). Биотоп — это совокупность абиотических факторов в пределах территории, которую занимает биогеоценоз организмы из других биогеоценозов. По содержанию экологический термин «биогеоценоз» идентичен физико-географическому термину фация.

Свойства биогеоценоза

- естественная, исторически сложившаяся система

- система, способная к саморегуляции и поддержанию своего состава на определенном постоянном уровне

- характерен круговорот веществ

- открытая система для поступления и выхода энергии, основной источник которой — Солнце

Основные показатели биогеоценоза

- Видовой состав — количество видов, обитающих в биогеоценозе.

- Видовое разнообразие — количество видов, обитающих в биогеоценозе на единицу площади или объема.

В большинстве случаев видовой состав и видовое разнообразие количественно не совпадают и видовое разнообразие напрямую зависит от исследуемого участка.

- Биомасса — количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы. Чаще всего биомассу подразделяют на:

- биомассу продуцентов

- биомассу консументов

- биомассу редуцентов

Пространственные характеристики

Переход одного биогеоценоза в другой в пространстве или во времени сопровождается сменой состояний и свойств всех его компонентов и, следовательно, сменой характера биогеоценотического метаболизма. Границы биогеоценоза могут быть прослежены на многих из его компонентов, но чаще они совпадают с границами растительных сообществ (фитоценозов). Толща биогеоценоза не бывает однородной ни по составу и состоянию его компонентов, ни по условиям и результатам их биогеоценотической деятельности. Она дифференцируется на надземную, подземную, подводную части, которые в свою очередь делятся на элементарные вертикальные структуры — био-геогоризонты, очень специфичные по составу, структуре и состоянию живых и косных компонентов. Для обозначения горизонтальной неоднородности, или мозаичности биогеоценоза введено понятие биогеоценотических парцелл. Как и биогеоценоз в целом, это понятие комплексное, так как в состав парцеллы на правах участников обмена веществ и энергии входят растительность, животные, микроорганизмы, почва, атмосфера [1] .

Механизмы устойчивости биогеоценозов

Одним из свойств биогеоценозов является способность к саморегуляции, то есть к поддержанию своего состава на определенном стабильном уровне. Это достигается благодаря устойчивому круговороту веществ и энергии. Устойчивость же самого круговорота обеспечивается несколькими механизмами:

- достаточность жизненного пространства, то есть такой объем или площадь, которые обеспечивают один организм всеми необходимыми ему ресурсами.

- богатство видового состава. Чем он богаче, тем устойчивее цепи питания и, следовательно, круговорот веществ.

- многообразие взаимодействия видов, которые также поддерживают прочность трофических отношений.

- средообразующие свойства видов, то есть участие видов в синтезе или окислении веществ.

- направление антропогенного воздействия.

Таким образом, механизмы обеспечивают существование неменяющихся биогеоценозов, которые называются стабильными. Стабильный биогеоценоз, существующий длительное время, называется климаксическим. Стабильных биогеоценозов в природе мало, чаще встречаются устойчивые — меняющиеся биогеоценозы, но способные, благодаря саморегуляции, приходить в первоначальное, исходное положение.

Формы существующих взаимоотношений между организмами в биогеоценозах

Совместная жизнь организмов в биогеоценозах протекает в виде 6 основных типов взаимоотношений:

- взаимополезные

- симбиоз

- мутуализм

- полезнонейтральные (комменсализм)

- нахлебничество

- квартиранство

- сотрапезничество

- полезновредные

- хищничество

- паразитизм

- полупаразитизм

- взаимовредные

- антагонизм

- конкуренция

- Нейтральновредные

- аменсализм

- Нейтральные (нейтрализм)

См. также

Примечания

Источник

Биология. 10 класс

Термин «экосистема» впервые был предложен английским экологом А. Тенсли в 1935 г. Экосистемы считаются основными структурными единицами природы на Земле.

Экосистема — биологическая система, состоящая из живых организмов и среды их обитания, связанных совокупностью связей, осуществляющих обмен веществом и энергией между ними. Для обозначения подобных систем на однородных участках суши русский геоботаник В. Н. Сукачев в 1942 г. предложил термин «биогеоценоз».

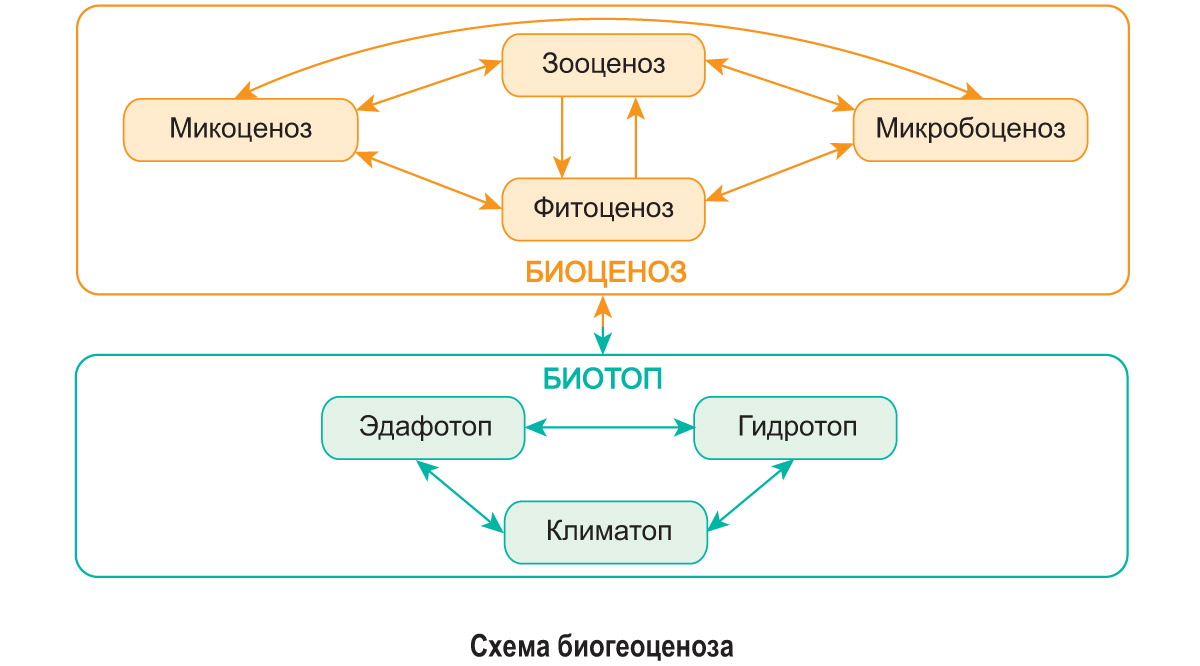

Биогеоценоз (от греч. bίos — жизнь, gé — земля, koinós — общий) — биологическая система, включающая сообщество живых организмов (биоценоз) и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды (биотоп) в пределах однородной территории, связанных между собой круговоротом веществ и потоком энергии.

Как видно из приведенного определения, биогеоценоз включает две структурные части — биоценоз и биотоп. Каждая из этих частей состоит из определенных компонентов, которые между собой взаимосвязаны.

Биогеоценоз и экосистема — близкие понятия, обозначающие биосистемы одного уровня организации. Однако они не являются синонимами.

Экосистемы имеют разную степень сложности, разные масштабы, они могут быть естественными (природными) и искусственными (созданными человеком). Экосистемы не имеют определенной размерности. Гниющий пень с населяющими его беспозвоночными, грибами и бактериями представляет собой экосистему небольшого масштаба (микроэкосистема). Озеро с водными и околоводными организмами является экосистемой среднего масштаба (мезоэкосистема). А море с его многообразием водорослей, рыб, моллюсков, ракообразных — экосистема крупного масштаба (макроэкосистема).

Биогеоценоз отличается от экосистемы территориальной ограниченностью. Его границы определяются наземным растительным покровом (фитоценозом). Изменение растительности свидетельствует об изменении условий в биотопе и о границе с соседним биогеоценозом. Например, переход от древесной растительности к травянистой свидетельствует о границе между лесным и луговым биогеоценозами. Биогеоценозы выделяют только на суше, так как их обязательным компонентом является почва.

С точки зрения обеспечения питательными веществами биогеоценозы более автономны (независимы от других биогеоценозов), чем экосистемы. В каждом из устойчивых (существующих длительное время) биогеоценозов осуществляется достаточно полный круговорот веществ, сопоставимый по характеру с круговоротом веществ в биосфере планеты Земля, но только в гораздо меньшем масштабе. Экосистемы же более открытые системы для притока и оттока вещества и энергии. Это еще одно отличие биогеоценозов от экосистем.

Следовательно, понятие «экосистема» более широкое, чем «биогеоценоз». Экосистемой можно назвать любой биогеоценоз, а вот биогеоценозом можно назвать только наземные экосистемы.

Источник

3. Основные понятия и термины экологии

Основным понятием и основной таксономической единицей в экологии является экосистема. Этот термин был введен в 1925г Артуром Тэнсли. Существует несколько определений экосистемы, приведем некоторые из них.

Экосистема– любое сообщество живых организмов и среды их обитания, объединенных в единое функциональное целое.

Экосистема – единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, в котором все компоненты связаны обменом вещества и энергии.

Экосистемы бывают различного ранга:

-микроэкосистемы — капля воды, муравейник, небольшой пруд

-мезоэкосистемы – лес, река, озеро

-макроэкосистемы – континент, океан

-глобальная экосистема – биосфера

Сходным по смыслу является понятие биогеоценоз. Этот термин введен в 1942г Сукачевым В.Н..

Биогеоценоз – это устойчивая система живых организмов (растений, животных, микроорганизмов), занимающих соответственный участок земной поверхности с особым микроклиматом, геологическим строением, почвой, водным режимом.

Экосистема и биогеоценоз в ряде случаев совпадают, но экосистема – более общее, безразмерное понятие (универсальное). Биогеоценоз – это экосистема, границы которой очерчены ареалом распространения растительного покрова – фитоценоза. Например, степные, болотные, луговые биогеоценозы.

Сходство экосистемы и биогеоценоза в том, что в обоих случаях рассматривается совокупность живых организмов и среды их обитания.

Отличие заключается в том, что:

1)биогеоценоз рассматривают, как правило, при изучении сухопутных экосистем;

2)обязательным компонентом биогеоценоза является фитоценоз – растительное сообщество.

За счет фитоценоза в биогеоценоз постоянно идет приток энергии от Солнца, экосистемы без растений являются недолговечными.

Биоценоз– группировки взаимно обитающих и взаимосвязанных организмов.

Биотоп (экотоп)— пространство, занимаемое биоценозом, его среда обитания.

С использованием данных понятий можно дать краткое определение биогеоценоза: это биоценоз, занимающий определенный биотоп.

Популяция – (от лат.populus– народ) – часть особей, принадлежащих к одному виду, занимающих определенную область (ареал) и способных к саморегуляции и поддержанию определенной численности.

Сообщество– данный термин имеет неоднозначное содержание. Его используют как синоним биоценоза, когда рассматривают совокупность разных видов; а также им обозначают совокупность только растений (фитоценоз), либо животных (зооценоз), или микробного населения (микробоценоз).

- Уровни организации живых систем

- Молекулярный (или генный)

- Клеточный– биологически активные молекулы объединяются в единую систему. Все организмы подразделяются на одноклеточные и многоклеточные.

- Тканевый – сочетание сходных по строению и выполняемым функциям клеток образует ткань.

- Органный – несколько типов тканей функционально взаимодействуют и образуют орган.

- Организменный– взаимодействие ряда органов сводится в единую систему индивидуального организма.

- Популяционно-видовой– уровень, где существует совокупность однородных организмов, связанных единством происхождения, образом жизни и местом обитания. На этом уровне происходят элементарные эволюционные изменения.

- Биоценостический– совместно обитающие и взаимодействующие виды образуют целостность – биоценоз.

- Биогеоценотический (экосистемный) – уровень, объединяющий разные по видовому составу организмы в их взаимосвязи с условиями обитания (в биотопе).

- Биосферный уровень– природная система самого высокого ранга, охватывающая все проявления жизни на планете. На этом уровне происходят все круговороты вещества в глобальном масштабе, связанные с жизнедеятельностью организмов.

- Эмерджентность как свойство экосистем

Источник