Природные парки

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях — на землях иных пользователей, а также собственников.

На природные парки возлагаются следующие задачи:

а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;

б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;

в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков (ст. 18).

Решение об образовании природных парков принимают органы государственной власти субъектов Российской Федерации по представлению специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды по согласованию с органами местного самоуправления.

Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участков или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд, осуществляется постановлением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством РФ (ст. 19).

Природные парки, а также собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах территорий природных парков, имеющие ограничения в их использовании в связи с соблюдением режима охраны, пользуются налоговыми льготами, установленными для них законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ (ст. 20).

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

С природными парками согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях природных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов.

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным на то государственным органом Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и соответствующими органами местного самоуправления (ст. 21).

Источник

Особенности пространственной организации национальных, региональных и местных природных парков

Так как заповедники и заказники создаются с целью охраны и восстановления ценных природных комплексов, важно оградить их от неблагоприятных воздействий. Для этого вокруг заповедников и заказников создаются буферные зоны, где вводятся экологические ограничения на размещение вблизи промышленных предприятий, крупных животноводческих комплексов и других объектов, деятельность которых может нанести ущерб особо охраняемым природным комплексам. На территории заповедников охраняется весь природный комплекс, на территории заказников — один или несколько видов природных ресурсов.

Заповедники обычно занимают большие площади. В Беларуси два заповедника: Березинский биосферный заповедник — 80,9 тыс. га и Полесский радиационно-экологический заповедник — 215,5 тыс. га.

В зависимости от природоохранной ценности и особенностей природных экосистем на территории заповедников устанавливаются зоны с различными режимами охраны природных комплексов. Особенности режимов каждой зоны определяются Положением о заповеднике.

Заказники значительно меньше по территории, чем заповедники. Площадь заказников колеблется в достаточно большом диапазоне: от нескольких гектаров (например, зоологический заказник «Антонове площадью 77 га) до нескольких десятков тысяч гектаров (например, гидрологический заказник «Ельня» площадью 23,2 тыс. га).

В Беларуси созданы четыре национальных парка: «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Нарочанский» и «Припятский». Планируется создание еще трех новых национальных парков – «Логойский» («Белая Русь»), «Свислочско-Березинский», «Сурожский».

Справка. Каждый из национальных парков индивидуален.

Национальный парк «Беловежская пуща», созданный в 1991 году на базе государственного заповедно-охотничьего хозяйства, занимает площадь 87,4 тыс. га, охранная зона включают 56,6 тыс. га. Он составляет территориально-целостный природный комплекс с польской частью Беловежской пущи площадью 58 тыс. га, включающей польский национальный парк с тем же названием площадью около 5 тыс. га.

Беловежская пуща — один из старейших заповедных лесных массивов Европы. На территории пущи произрастает 908 видов высших растений, имеется 40 видов флоры и около 40 представителей животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Беловежская пуща — последнее место естественного проживания самого крупного представителя современной европейской фауны — зубра (более 300 особей).

Национальный парк «Браславские озера» (площадь 71,8 тыс. га) создан в 1995 г. на севере Витебской области на основе ценных природных комплексов, включающих группу Браславских озер. На территории национального парка находится свыше 200 озерных водоемов, в том числе 122 площадью свыше 50 га. Богатство флоры и фауны озер и лесов национального парка, уникальные геологические и геоморфологические особенности усиливают привлекательность территории. Район Браславских озер имеет давние культурно-исторические традиции, здесь много памятников археологии XII века, костел и монастырь бернардинцев XVII века в г.п. Друя, костелы в г. Браслав, г. п. Видзы, д. Слободка и другие.

Национальный парк «Припятский» (площадь 84 тыс. га) создан в 1997 г. в пойме реки Припять вблизи города Туров — в далеком прошлом исторического центра Туровского княжества. Особенностью этой территории является наличие крупных болотных массивов, характерных для Белорусского Полесья. Парк отличается живописными ландшафтами с полосами древовидных верб вдоль берегов рек, лугами с дубовыми редколесьями. Мировую известность имеют Туровские дубравы. В междуречье рек Припяти — Горыни — Уборти обитает 87% видов зверей и птиц Беларуси. На территории парка выявлено 104 археологических памятника, их плотность одна из самых высоких в Беларуси.

Национальный парк «Нарочанский» создан в 1999 году на севере Минской области (площадь 79 тыс. га). Ядром национального парка является озеро Нарочь площадью 79,6 кв. км — уникальный по красоте, богатству флоры и фауны озерный водоем, который является национальным достоянием белорусского народа. На территории национального парка имеются источники минеральных вод, лечебные грязи. Территория национального парка имеет большую культурную ценность. Здесь большое количество памятников археологии, архитектуры. Имеются народные промыслы (ткачество, плетение, вышивка и другие), которые являются базой для производства сувениров.

Особенностями пространственной организации национальных парков, которыеотносятся к территориям, совмещающим природоохранную и рекреационную функции, является выделение разных функциональных зон:

· заповедные зоны, предназначенные для охраны и восстановления наиболее ценных природных комплексов, режим которых определяется в соответствии с требованиями, установленными для государственных заповедников;

· зоны регулируемого использования, предназначенные для сохранения отдельных видов природных ресурсов, режим которых определяется в соответствии с требованиями для государственных заказников;

· рекреационные зоны, предназначенные для размещения объектов и сооружений санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;

· хозяйственные зоны, предназначенные для размещения объектов обслуживания посетителей парков, ведения хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей целям и задачам национальных парков.

Особенности режимов каждой зоны определяются Положением о национальном парке. Вокруг территории национального парка целесообразно создание буферной зоны для предотвращения негативного воздействия на его природные экосистемы. В пределах особо охраняемых природных территорий допускается архитектурная, градостроительная и строительная деятельность, не противоречащая установленным требованиям охраны.

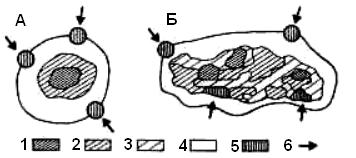

Размещение зданий и сооружений допускается в исключительных случаях на основании специальных проектов, имеющих научное обоснование. Так что важным условием охраны и рационального использования природных ценностей национальных парков является разработка проектов планировки их территории. Применяются два основных типа зонирования территории национального парка: концентрическое и свободное (рис. 15.4). При концентрическом зонировании в центре территории национального парка располагается зона с наиболее строгим режимом охраны, а в каждом последующем поясе устанавливается меньше ограничений, чем в предыдущем. Свободное зонирование сложнее, его рисунок мозаичный. Размещение зон определяется особенностями природно-ландшафтной и градостроительной ситуации.

Основные требования к пространственной организации рекреационных зон следующие:

· рекреационные зоны не должны размещаться по соседству с особо ценными природными комплексами;

· рекреационная емкость объектов отдыха не должна превышать установленным нормам;

· центры обслуживания посетителей должны размещаться на периферии парка возле основных дорог.

[1] от лат. urbanus — городской

[2] Иерархия — расположение в порядке от высшего к низшему

[3] первая часть слова суб- обозначает расположенный внизу, подчиненный, неглавный.

[4] Резолюция одного из международных конгрессов по современной архитектуре (CIAM) в 1933 году, написанная и отредактированная Шарлем-Эдуардом Ле Корбюзье.

[5] Адаптация – (от лат. adaptare – приспособлять). В данном случае приспособлениенаселения к городскому образу жизни

[6] генерировать – (от лат. generare – порождать, создавать)

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник