1. Дисперсия света

В \(1666\) году Исаак Ньютон, занимаясь усовершенствованием телескопов, обратил внимание на то, что изображение, получаемое с помощью объектива телескопа, окрашено по краям. Чтобы проверить предположение о роли преломления света в появлении разноцветных световых полос, учёный использовал щель в ставне в качестве источника света. На пути полученного узкого пучка разместил стеклянную призму.

Гипотеза Ньютона была настолько необычной для его современников: что вызвала сильное волнение и вопросы среди учёных Ньютон доказал справедливость своей теории: разложил одной призмой белый свет на спектр и поставил вторую перевёрнутую призму, собрав спектр обратно в белый луч.

Преломлённый белый свет превратился в радугу из семи цветных полос, которую Ньютон назвал спектром. В спектре Ньютон выделил семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый.

Оптический спектр (от лат. spectrum — «видение», «изображение») — распределение оптического излучения по длинам волн.

Дисперсия (от лат. dispersio — «рассеяние») — разложение света на спектральные цвета при прохождении через оптически плотное вещество вследствие зависимости показателя преломления и скорости света в веществе от частоты (или длины) световой волны.

Различным цветам соответствуют различные показатели преломления: лучи красного цвета отклоняются на меньший угол, наибольший угол отклонения у лучей фиолетового цвета.

Чем оптически плотнее среда, тем больше показатель преломления, тем меньше скорость света в веществе. Поэтому лучи фиолетовой части спектра преломляются сильнее (отклоняются на больший угол) по сравнению с лучами красного света, которые имеют большую длину волны (меньшую частоту).

При прохождении белого света через две призмы (рис.) на выходе наблюдается только «одноцветный» свет, который называется монохроматическим (происхождение термина от др.-греч. «один цвет»).

Свет каждого цвета располагается в достаточно узком интервале частот. Например, частота красного света соответствует интервалу 405-480 ТГц. Обычно для характеристики монохроматического цвета используют только одну определённую частоту.

Формирование у человека цветового восприятия физических тел является сложным физиологическим процессом. С точки зрения электромагнитной природы света окрашенность тел определяется зависимостью «поглощательной» способности тела от длины волны падающего света.

Данная зависимость используется в светофильтрах , которые в зависимости от вещества светофильтра поглощают свет конкретных длин волн (например, пленка со свойством сильно поглощать сине-зеленые лучи видимого спектра при освещении светом с такой же длиной волны будет казаться черной).

Источник

Ньютон обратился к исследованиям цветов

Ньютон обратился к исследованиям цветов, наблюдаемых при попытках усовершенствования телескопов. Стремясь получить линзы возможно более хорошего качества, Ньютон убедился, что главным недостатком изображений, получаемых в телескопе, является наличие окрашенных в радужные цвета краев изображений.

В 1666 году Ньютон произвел в Кембридже опыт разложения белого цвета призмой – опыт, который познакомил нас с истинной природой цвета. Через маленькое круглое отверстие в ставне окна в затемненную комнату проникал луч света, а его пути Ньютон ставил стеклянную трехгранную призму и пучок света преломлялся в призме. На экране, стоявшем за призмой, появлялась разноцветная полоса, которую Ньютон назвал «спектром» (от греческого «спектрум» — смотрю). См. рис.1

реконструкция по рисунку Ньютона.

Со времен Ньютона принято различать в спектре семь основных цветов:

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Конечно, разделение спектра именно на семь цветовых зон чисто условно. В действительности, глаз различает в спектре громадное количество промежуточных оттенков, поскольку последовательность цветов спектра непрерывна, и каждый цвет переходит в соседний плавно и постепенно.

Описанное наблюдение Ньютона показывает, что лучи разного цвета по-разному преломляются призмой. Это важное заключение Ньютон проверил многими опытами. Важнейший из них состоял в определении показателя преломления лучей различного цвета, выделенных из спектра. Для этой цели в экране, на котором получается спектр, прорезалось отверстие, перемещая экран. Можно было выпустить через отверстие узкий пучок лучей того или иного цвета. Опыты обнаружили, что такой выделенный пучок, преломляясь во второй призме, уже не растягивается в полоску. Такому пучку соответствует определенный показатель преломления, значение которого зависит от цвета выделенного пучка. Зависимость показателя преломления от цвета получила название «дисперсия цвета» (от лат. dispergo – разбрасываю).

Ньютон установил также, что можно наоборот, смешав семь цветов спектра, вновь получить белый цвет. Для этого он поместил на пути разложенного призмой цветного пучка (спектра) двояковыпуклую линзу, которая снова налагает различные цвета один на другой; сходясь, они образуют на экране белое пятно. Если же поместить перед линзой (на пути цветных лучей) узкую непрозрачную полоску, чтобы задержать какую-либо часть спектра, то пятно на экране станет цветным.

Описанные опыты показывают, что для узкого цветного пучка, выделенного из спектра, показатель преломления имеет вполне определенное значение, тогда как преломление белого света можно только очень грубо охарактеризовать одним каким-то значением. Сопоставляя подобные наблюдения, Ньютон сделал вывод, что существую простые цвета, не различающиеся при прохождении через призму, и сложные, представляющие собой совокупность простых, имеющих разные показатели преломления. В частности, белый солнечный свет есть такая совокупность цветов, которая при помощи призмы разлагается на спектральные (простые). Таким образом, в основных опытах Ньютона заключались два важных открытия:

1) свет различного цвета (длина волны) характеризуется разными показателями преломления в данном веществе (дисперсия);

2) белый цвет есть совокупность простых цветов.

В чем же состоит основное различие между цветами спектра? Ньютон утверждал, что различные цвета состоят из частиц разного размера: красные лучи – из самых больших частиц, фиолетовые – из самых маленьких. С другой стороны Томас Юнг предполагал, что цвета соответствуют волнам различной длины, при чем в красных лучах волны самые длинные, в фиолетовых – самые короткие. Эти два объяснения представляются настолько важными, что необходимо несколько более подробно остановиться на них. В науке мы объясняем явления посредством аналогий с другими явлениями. Мы можем, поэтому, представлять себе луч света, как поток частиц, выбрасываемых источником света. Подобно пулям, выбрасываемым пулеметом. Эти частицы чрезвычайно малы, так что они могут долгое время испускаться источником света, не вызывая в нем сколько-нибудь заметной потери веса. Они распространяются по прямым линиям, что очень простои естественно объясняет прямолинейность лучей света. Частицы отражаются зеркалом подобно тому, как резиновый мяч отскакивает от пола и бильярдный шар от борта. Когда частицы ударяют в сетчатку глаза, они вызывают ощущение света. Этот способ объяснения световых явлений называется теорией истечения (или корпускулярной теорией). Ньютон в первой части своей «Оптики» говорит: «В этой книге я не намереваюсь объяснять свойства света гипотезами, но предполагаю только устанавливать их и проверять рассуждением и опытом». В соответствии с этим намерением Ньютон очень осторожен в своих утверждения, свободных. Насколько это возможно, от гипотез. Он постоянно употребляет слово «луч», мысленно представляя его себе как поток частиц, причем стекло призмы притягивает частицы луча, падающего на него, и это притяжение является причиною отклонения луча от первоначального направления; маленькие частицы притягиваются сильнее больших и испытывают. Следовательно, большее отклонение, что и является причиной образования спектра. Принимая теорию истечения, ньютон высказывал сомнения в ее верности. Он спрашивает сам себя: «Не производят ли различные лучи колебания различной частоты, которые, сообразно их частоте, вызывают ощущения различных цветов, подобно тому, как колебания воздуха вызывают ощущения различных звуков, соответствующих их частоте?» Ньютон в этом вопросе не становится на точку зрения чистой волновой теории, но предполагает компромисс – соединение теории истечения и волновой: «Световые корпускулы, ударяясь о вещество, вызывают в нем волны».

Немного великих открытий пользовались таким почетом и были оценены их современниками в такой степени, как открытия Ньютона. Когда в 1727 году в возрасте 84 лет

он скончался – он с величайшими почестями был похоронен в Вестминстерском аббатстве. В течение последних 20 лет его жизни в огромном кругу учеников и почитателей он считался непогрешимым авторитетом, и его воззрения на свет получили чрезвычайно широкое распространение.

На рубеже 19 века Томас Юнг установил принцип интерференции света, согласно которому можно, сложив свет со светом, получить темноту, то есть взаимно погасить свет. Юнг исследовал различные приложения принципа интерференции и пришел к заключению, что свет должен распространяться волновым движением. Объяснить полосы интерференции с точки зрения истечения оказалось совершенно невозможным. Он вычислил также среднюю длину волны света различных цветов. Его результаты даны в следующей таблице. Они представляют интерес, как первые определения длины световых волн, которые когда-либо были сделаны. Следует отметить, что его цифры вполне пригодны и для современного употребления:

Источник

Дисперсия света – удивительное явление природы

Дисперсия света представляет собой явление разложения луча белого света на цветные лучи. Это происходит при прохождении света через трёхгранную призму.

История открытия

Явление дисперсии света было открыто в 1672 году известным учёным Ньютоном, который путём серии экспериментов доказал прямую зависимость между цветом световой волны и её частотой. Самым наглядным природным подтверждением проделанного учёным опыта является появление радуги после дождя. В этом случае белый свет преломляется через множество капель, образуя целый спектр света, от красного к фиолетовому цвету. Во многом именно благодаря открытию явления дисперсии света удалось доказать волновую природу света.

Изучение явления

Спектральный прибор

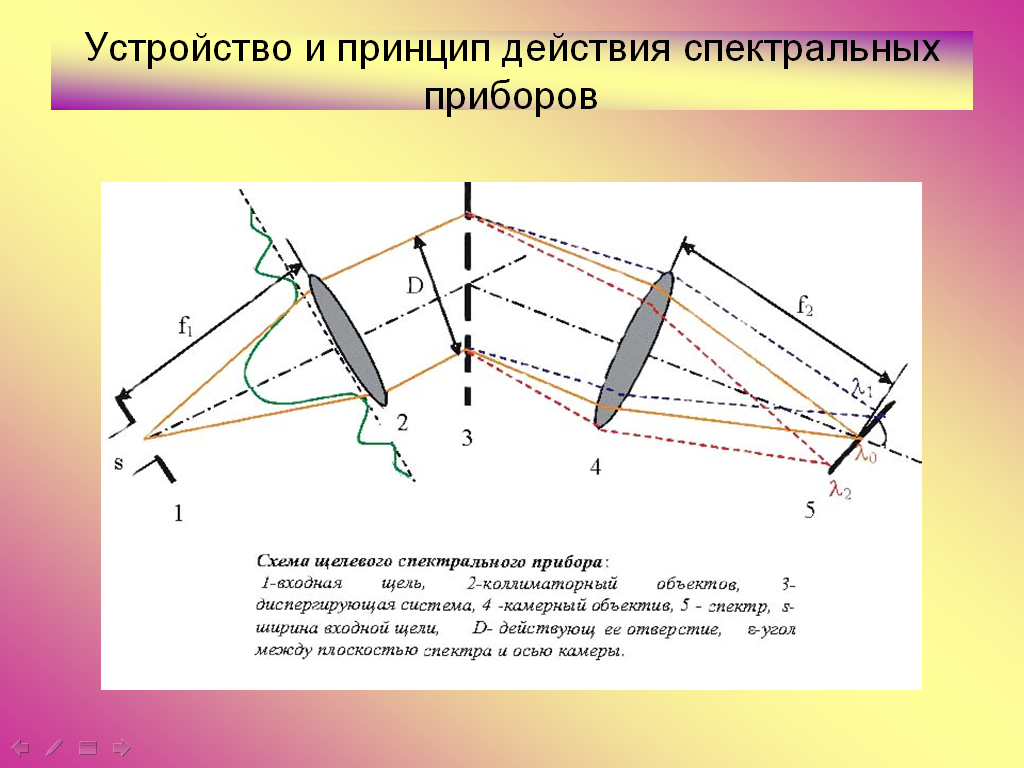

Видимый белый свет включает монохроматические волны, обладающие разной длиной. Совокупность таких волн называют световым спектром, а прибор, при помощи которого изучают дисперсию света, именуется спектральным. Так, простейшим спектральным прибором, при помощи которого можно произвести разложение света в спектр, является стеклянная призма. Математически явление дисперсии света определяется как зависимость преломления того или иного вещества от длины световой волны.

Дифракционная решетка

Дифракционная решетка на лазер

Для более детального изучения явления дисперсии света были изобретены дифракционные решётки. Эти приборы состоят из большого количества щелей и выступов, которые в периодической последовательности наносятся на специальные (стеклянные или металлические) поверхности. Благодаря применению высоких технологий, удалось создать такие дифракционные решётки, которые на каждом миллиметре своей структуры содержат около 2000 штрихов. Существуют также более грубые дифракционные решётки, содержащие всего лишь 100 штрихов на 1 миллиметр. Однако следует отметить, что функцию этого прибора могут выполнять такие обыденные предметы, как граммофонная пластинка или компакт-диск.

Радуга

В том случае, если свет внутри дождевой капли преломляется только один раз, появляется так называемая первичная радуга. Однако при двух отражениях на небе появляется двойная радуга, которая представляет собой более редкое природное явление. Та радуга, диаметр которой меньше, более яркая и обладает стандартным порядком цветов. Вторая радуга, напротив, менее заметна и обладает обратным порядком цветов спектра. Таким образом, необычно красивое явление радуги после дождя можно объяснить простыми физическими законами.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник