- Тундровые глеевые почвы

- Морфологическое строение профиля

- Основные почвообразовательные процессы

- Хозяйственное использование

- Аналитическая характеристика тундровой глеевой почвы [97]

- Свойства

- Микроморфологическая характеристика

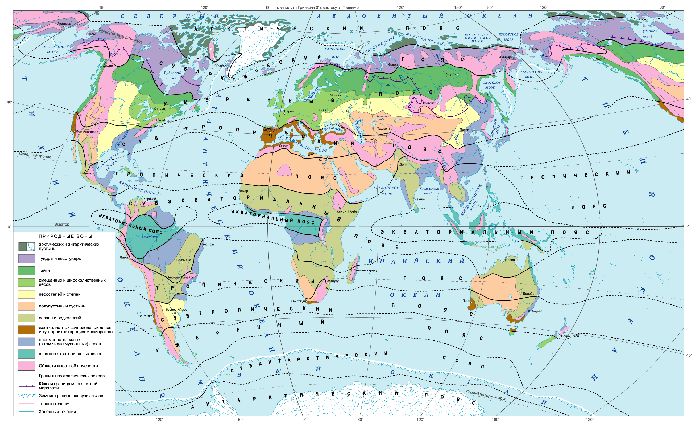

- Таблица “Почвы и природные зоны”

- Природные зоны мира

- Таблица «Почвы и природные зоны»

- Особенности основных типов почв

- Что мы узнали?

- Почвы тундры

- Климатические условия тундры

- Внешний облик тундры

- Почвы тундры

- Что мы узнали?

Тундровые глеевые почвы

Тундровые глеевые почвы широко распространены в подзоне типичной тундры и являются преимущественно компонентами комплексов в ландшафтах пучинно-бугорковатых тундр, хотя встречаются и в трещинно-полигональных тундрах. Они развиваются на суглинистых и глинистых отложениях разного генезиса под кустарничково-моховой с ерником растительностью.

Морфологическое строение профиля

Оv — (AO) — Вg — Gd — ⊥G(⊥Cg)

В профиле тундровых глеевых почв выделяется органогенный горизонт, состоящий из маломощного живого мохового покрова и растительных остатков разной степени разложения Оv, в нижней части может содержать примесь мелкозема AO. Под ним лежит минеральная оглеенная толща, в верхней части которой выделяется буровато-сизый бесструктурный, или со слабо выраженной комковатой структурой, горизонт Вg, сменяемый голубовато-сизым тиксотропным глеевым горизонтом Gd. На глубине 40 (60) — 100 см присутствует льдистая мерзлота. Минеральные горизонты имеют разную степень выраженности оглеения: для тундровых почв европейской части РФ характерно поверхностное оглеение с заметным снижением степени оглеения в нижних горизонтах, для почв Восточной Сибири — надмерзлотное.

Основные почвообразовательные процессы

Хозяйственное использование

Естественные кормовые угодья для оленей. Необходимо сохранение естественного растительного покрова, защищающего мерзлотные почвы и грунты от вытаивания льдов и катастрофического развития эрозионных процессов.

Аналитическая характеристика тундровой глеевой почвы [97]

Свойства

Минеральный профиль тундровых глеевых почв практически не дифференцирован по распределению ила и валовых полуторных оксидов. Иногда проявляющееся обеднение илом верхнего минерального горизонта может быть связано с латеральным элювиированием. Характерно повышенное содержание оксалаторастворимого железа в верхних горизонтах. Реакция почв от кислой до слабокислой, емкость поглощения невысокая, степень насыщенности основаниями до 60% в верхнем минеральном горизонте и увеличивается книзу. Наиболее кислыми являются органогенные горизонты. Содержание гумуса в верхнем горизонте 4–6%, характерна прогумусированность всего деятельного слоя, иногда с образованием надмерзлотных максимумов. В составе гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами (Сгк/Сфк 0,3–0,6). Тундровые глеевые почвы характеризуются высокой плотностью, низкой порозностью, низкой фильтрационной способностью глеевых горизонтов.

Усиливающиеся к югу процессы оглеения и нисходящей миграции способствуют формированию в южных тундрах тундровых глеевых оподзоленных почв. Последние несут черты оподзоленности как в морфологии профиля, так и в химическом составе. Они отличаются от тундровых глеевых более кислой реакцией, меньшей насыщенностью основаниями, элювиально-иллювиальной дифференциацией минеральной толщи, более глубоким залеганием льдистой многолетней мерзлоты (100–150 см).

Л.Г. Богатырев, И.С. Урусевская

Микроморфологическая характеристика

АО Cодержит слаборазложившиеся растительные остатки. Соотношения органической и минеральной частей горизонта варьируют. Органические остатки бурого и темно-бурого цвета, разной степени измельчения и разложения. На поверхности отдельных минеральных зерен — органо-железистые сгустки. Встречаются гумусово-железистые рыхлые скопления (до 0,15–0,20 мм), по периферии, по контуру покрытые оптически ориентированными глинами. Микросложение очень рыхлое.

Вg Четко выражена микрозональность. Микрозоны оглеения имеют компактное микросложение, светлую окраску плазменного материала, чешуйчатое строение оптически ориентированной плазмы. Микрозоны окисления характеризуются бурыми тонами, пленки и хлопья полуторных оксидов на зернах скелета, пятна и микроконкреции железа. По границам микрозон образуются тонкие трещины. Горизонт характеризуется криогенной структурой или бесструктурный. Содержит пылеватый материал, много глины. Органоглинистый материал находится как в неагрегированном виде, так и в форме сгустков, комочков округлой формы. Глины ориентируются по растительным остаткам в форме полос.

G Плазма светло-серого цвета, материал не агрегирован. Микросложение компактное с единичными порами, вокруг которых формируются слабоожелезненные кутаны ориентированной глины. Выражены вертикальные зоны с признаками пропитки подвижным органическим веществом. Плазма анизотропна, имеет чешуйчатое или сетчатое строение. Возможно проявление криогенной структуры [46, 65].

Источник

Таблица “Почвы и природные зоны”

Чистая вода, воздух и энергия солнца – основополагающие условия жизни на земном шаре. Большое разнообразие климатических поясов привело к тому, что материки были разделены на природные зоны: одни из них очень похожи между собой, другие – уникальны и неповторимы. Рассмотрим, какие почвы характерны для природной зоны для того или иного климатического пояса.

Природные зоны мира

Природные зоны – это природные комплексы, которые занимают большие площади и характеризуются общим типом ландшафта. Большое влияние на их формирование оказывает климат, с особенностями соотношения влаги и тепла.

Основной характеристикой любой природной зоны является уникальные растения и животные, населяющие данную территорию, но, прежде всего – неповторимый состав почвы.

Структура почвы, особенности ее происхождения и уровень плодородия лежат в основе почвенной классификации.

Таблица «Почвы и природные зоны»

Природная зона

Содержание гумуса

Свойства почвы

Условия почвообразования

Мало тепла и растительности

Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение

А) Тайга Европейской части

К>1, растительные остатки – хвоя

Промыв весной, больше растительных остатков

К=1, много растительных остатков, много тепла

Сухой климат, разреженный растительный покров, K

Особенности основных типов почв

В зависимости от принадлежности к определенной климатической зоне различают следующие типы почв:

которые читают вместе с этой

В этой зоне царит тундро-глеевый тип почвы, который сформировался при скудном выпадении осадков и низких температурах. Грунт прогревается только на поверхности, а на глубине находится лишь промерзшая земля.

Постоянный холод не дает влаге испаряться в полной мере, из-за чего на поверхности земли накапливается избыток влаги. Неудивительно, что в тундровой зоне растительность развита очень слабо. Преобладают в ней мхи, лишайники, немногочисленные карликовые деревья и кустарники.

В этой климатической зоне не встретишь лесов, и этому дает объяснение само слово «тундра», которое переводится как «безлесье».

Для нее характерны подзолистые, глеево-подзолистые и дерново-подзолистые почвы – как правило, кислые, очень влажные, с небольшим содержанием гумуса. Климат в меру холодный и достаточно влажный, способствующий распространению болот и лесов.

Гумус – это важнейшая составная часть почвы, органическое вещество, содержащее в себе все питательные компоненты, необходимые для развития растений.

- Почвы лесостепной зоны.

Делятся на выщелоченные и оподзоленные черноземы, бурые лесные и серые лесные почвы. Благодаря значительному содержанию гумуса они умеренно плодородны, а относительно теплый и влажный климат создает благоприятные условия для лесных массивов, которые перемежаются со степными территориями.

Благодаря глубокому слою гумуса в этой зоне главенствует самая плодородная почва – чернозем. Мягкий климат и отсутствие морозных зим позволяет выращивать многие культуры, однако для получения высоких урожаев необходимо обеспечить обильное увлажнение. Подавляющую часть территории степной зоны занимают равнины.

- Почвы зоны сухих степей.

Преобладающие почвы – каштановые. Гумуса в них достаточно, однако засушливый климат с редкими и скудными осадками вызывает сильное испарение влаги с поверхности земли. Для поддержания стабильной урожайности в такой зоне необходим регулярный и очень обильный полив.

Зона представлена коричневыми аридными почвами, с повышенным засолением и эрозией. Незначительное содержание гумуса обуславливает низкое плодородие, и этому также способствует крайне засушливый климат с недостаточным количеством осадков.

Характерные для этой зоны почвы – сероземы, которые определяются низкой концентрацией гумуса. Климат очень жаркий, засушливый.

Характерный вид почвы – красноземы, в которых особенно остро чувствуется дефицит азота и фосфора. Содержание гумуса – незначительное.

Для этой климатической зоны характерна стабильная температура в течение всего года, повышенная влажность и обилие осадков.

Главной характерной чертой пойменных почв является их частое затопление близлежащими реками. Концентрация гумуса в них может быть весьма высокой, но при этом неравномерной.

Что мы узнали?

Появление различных природных зон стало возможным благодаря климату. Как следствие, различается не только растительный и животный мир этих территорий, но и состав почвы. Изменения ее связаны с различными температурами и неравномерным количеством выпадения осадков.

Источник

Почвы тундры

Тундры — это природные зоны, расположенные в субарктическом климатическом поясе северного полушария. Размещены они на территории Северной Америки и Евразии, полосой тянутся через всю ширину материков. В России зона тундры занимает самые северные территории. На азиатской части страны граница природной зоны опускается дальше на юг, чем на европейской территории. Природные зоны и все её компоненты подчиняются закону зональности.

Климатические условия тундры

Тундра расположена между арктическими пустынями и зоной тайги. На территорию поступает мало тепла. Зимние температуры низкие, –30–40 °С. Летом поднимаются до +5–10 °С. Осадков выпадает немного, до 200 мм и чуть более.

При таких характеристиках в зимнее время высота снежного покрова незначительная, грунт промерзает на большую глубину. В условиях тундры распространена многолетняя мерзлота.

Внешний облик тундры

Формирование природной зоны шло в условиях недостатка тепла и наличия многолетней мерзлоты. В результате образовался тундровый растительный покров. Это обилие мхов и лишайников, многолетние кустарнички, немного высших злаковых растений. Есть карликовые берёзки и ивы, стелющиеся по земле.

В зоне тундры выделяют три подзоны. В арктической тундре травянистая растительность не образует сомкнутого покрова. Средняя тундра — это обилие мхов, других растений и карликовых деревьев. В южной тундре много кустарничковой растительности.

Растения многолетние, имеющие мочковатую корневую систему, расположенную в верхнем слое почвы. Высшие растения имеют короткий вегетационный период. Это приспособление к суровым условиям существования.

Преобладающий ландшафт тундры — открытые равнинные пространства, заболоченные в летний период. Зимой эти пространства покрыты маломощным снежным покровом.

Почвы тундры

Какая почва в тундре — это вопрос, изучение которого начинается с курса географии 6 класса.

Формирование почвенного покрова находится в прямой зависимости от климата территории и растительного покрова.

Тот тип растительности, который есть в зоне тундры, не даёт много растительного опада. В результате слой гумуса не формируется. В условиях высокой влажности в летнее время скудная опавшая растительная масса не успевает перегнивать.

В тундре формируются тундровые глеевые почвы. Они содержат очень мало перегноя, залегают тонким слоем, сильно переувлажнены. Избыток влаги препятствует проникновению кислорода в средние слои почвы. В результате образуются и накапливаются закисные соединения железа. Они придают среднему слою голубоватую окраску. Вот за этот цвет, избыток влаги и мылкость на ощупь слой называют глеевым.

Основное свойство любой почвы — плодородие. Оно зависит от количества перегноя. В почвах тундры перегноя почти нет, значит, они не являются плодородными.

Тундровые глеевые почвы кратко можно охарактеризовать так: бедны питательными веществами, имеют кислую среду и часто являются заболоченными.

Что мы узнали?

В тундре сформировались тундровые глеевые почвы. Они содержат минимальное количество перегноя или совсем не содержат его. Почвы не являются плодородными.

Источник

_small.jpg)