Для какого класса хордовых характерно наличие двойного дыхания?

Для ответа на вопрос Для какого класса хордовых характерно наличие двойного дыхания? следует разобраться в способах дыхания хордовых в зависимости от среды их обитания из предложенных вариантов ответа — как дышат рыбы, земноводные, рептилии и птицы.

Начнём с варианта — рыбы. Появились и эволюционировали рыбы в водах океанов, а впоследствии заселили реки, озёра и ручьи. Для дыхания рыбы пользуются жабрами. Но есть рыбы способные на наличие двойного дыхания. Около двадцати видов илистых прыгунов живущих в приливно отливной зоне морей и океанов в тропическом поясе. Особенность их в том что в основном питаются они на суше во время отлива, в погоне за мелкими членистоногими они способны влезать на деревья, а дышат они жабрами (на суше во рту сохраняют немного воды, обогащая её кислородом заглатывая воздух) и кожей, которая покрыта влагоудерживающей слизью. Помимо илистых прыгунов в наше время есть ещё один древний род двоякодышащих рыб — австралийский рогозуб, четыре вида африканских протоптеров и южноамериканский чешуйчатник — дышат они не только жабрами, но и примитивными лёгкими. Пришлось выработать такую стратегию выживания в тёплых и обеднённых кислородом водах.

Но так как суммарно перечисленные виды рыб от общего количества всех видов рыб не насчитается и одного процента — их в расчёт не станем брать, и ответим что у рыб только один тип дыхания.

Перейдём к земноводным. На первых этапах жизни земноводные дышат жабрами, но в процессе роста и метаморфоза у них появляются лёгкие, а обитание во влажных местах и благодаря коже густо покрытой капиллярами позволяет земноводным дышать ещё и кожей.

Так что с уверенностью можно ответить что для земноводных характерно наличие двойного дыхания.

Рептилии не могут дышать кожей — в процессе своей эволюции они заселяли более сухие места чем земноводные и им пришлось выработать механизм сохранения влаги. У рептилий остался только один тип дыхания (не будем вспоминать о том как дышат некоторые пресноводные черепахи, это всё же частный случай) — лёгкими. Ну, а птицы, потомки рептилий ещё пока не выработали других типов дыхания (к примеру пингвины по долгу находятся под водой, но повторно жабры не вырастили) нежели лёгкими.

Так что отвечая на вопрос для какого класса хордовых характерно наличие двойного дыхания? можно с уверенностью сказать — это земноводные, дышат кожей и лёгкими.

Источник

У варанов нашли «двойное дыхание»

Нет нужды говорить, что рыбы и млекопитающие дышат по-разному: одни живут в воде, другие — на суше, и хотя все-все нуждаются в кислороде, дыхательная система у этих существ подстроена под соответствующую среду обитания.

Но если сравнить зверей и птиц, которые живут за счёт кислорода воздуха, то мы и тут обнаружим, что птицы дышат иначе, чем звери (хотя различия не столь велики, как с рыбами). И у птиц, и у млекопитающих есть лёгкие, и, казалось бы, дыхание должно происходить по известной схеме: вдохнули свежий воздух — насытили кровь кислородом — выдохнули использованный воздух. Однако у птиц насыщение крови кислородом происходит как на вдохе, так и на выдохе — за счёт воздушных мешков, соединённых с бронхами и заполняющихся воздухом при вдохе. В этих воздушных мешках воздух сохраняется до выдоха, а потом идёт обратно тем же путём, через лёгкие, где отдаёт кислород в кровь. Такой способ дыхания называется двойным, и появился он у птиц для того, чтобы они не испытывали кислородного голодания во время полёта.

Разумеется, биологов всегда интересовало, как птицы получили такое дыхание — досталось ли оно им в наследство от предков или же это позднейшее приобретение, понадобившееся для полётов. В 2010 году Коллин Фармер (Colleen Farmer) и её коллеги из Ютского университета (США) обнаружили нечто подобное у аллигаторов и других крокодилов. То есть, возможно, эта способность была и у более древних рептилий. Однако лёгкие крокодилов отчасти напоминают лёгкие птиц, так что наличие у них «постоянного» дыхания в каком-то смысле можно было предугадать.

Но вот в своей новой статье, появившейся в Nature, исследователи сообщают, что двойным дыханием пользуются также степные вараны. Это не было бы такой уж новостью, если бы не один факт: лёгкие варанов приспособлены к самому обычному перемежающемуся дыханию. Но это лишь на первый взгляд: с помощью компьютерной томографии удалось выяснить, что лёгкие варанов состоят из большой камеры, от которой отходят более мелкие и вытянутые полости, расположенные параллельно друг другу. Число таких камер может достигать 11, а соединены они особыми отверстиями, которые пропускают воздух только в одну сторону.

Наполнив лёгкие водой со специальными частицами, за перемещениями которых можно было наблюдать, биологи увидели, что жидкость в большой камере перемещается туда и обратно, а в малых вытянутых движется действительно только в одном направлении. Результаты подтвердились, когда к нескольким живым рептилиям вживили специальные датчики, отслеживавшие поток воздуха в лёгких.

Благодаря такой системе камер с однонаправленным током воздуха в лёгких варанов поглощение кислорода может осуществляться без перерыва на выдох — хотя в данном случае это достигается с помощью иной анатомической уловки, нежели у птиц. То, что двойное дыхание нашли у варанов, указывает на древность этого феномена: таким дыханием могли пользоваться ещё предки современных змей и ящериц, не говоря уже о птицах. Возможно, птицы действительно унаследовали принцип двойного дыхания от предков-рептилий; впрочем, нельзя исключать и того, что этот «скилл» мог появляться независимо у разных групп животных.

В дальнейшем авторы работы собираются пристальнее исследовать другие группы пресмыкающихся в надежде обнаружить признаки двойного дыхания или хотя бы того, что оно было у них в прошлом. Тот факт, что у обычных ящериц, к примеру, ничего такого до сих пор не находили, учёных не смущает: по их словам, этот феномен вообще трудно заметить, если специально на нём не сосредотачиваться, и случай с варанами хороший тому пример.

Что же до того, зачем древним рептилиям понадобилось такое дыхание, то авторы работы объясняют это следующим образом. В те времена кислорода на Земле было не так уж много (в раннем триасе — 12% воздуха, а сейчас — 21%). И чтобы нормально двигаться, охотиться и т. д., древним рептилиям нужно было как-то усовершенствовать способ добычи кислорода. Что они и сделали. И вообще, возможно, знаменитый расцвет рептилий на Земле начался благодаря именно такому способу дыхания.

Поля, отмеченные знаком * , обязательны для заполнения.

Источник

4. Дыхательная система Птиц. «Двойное дыхание»

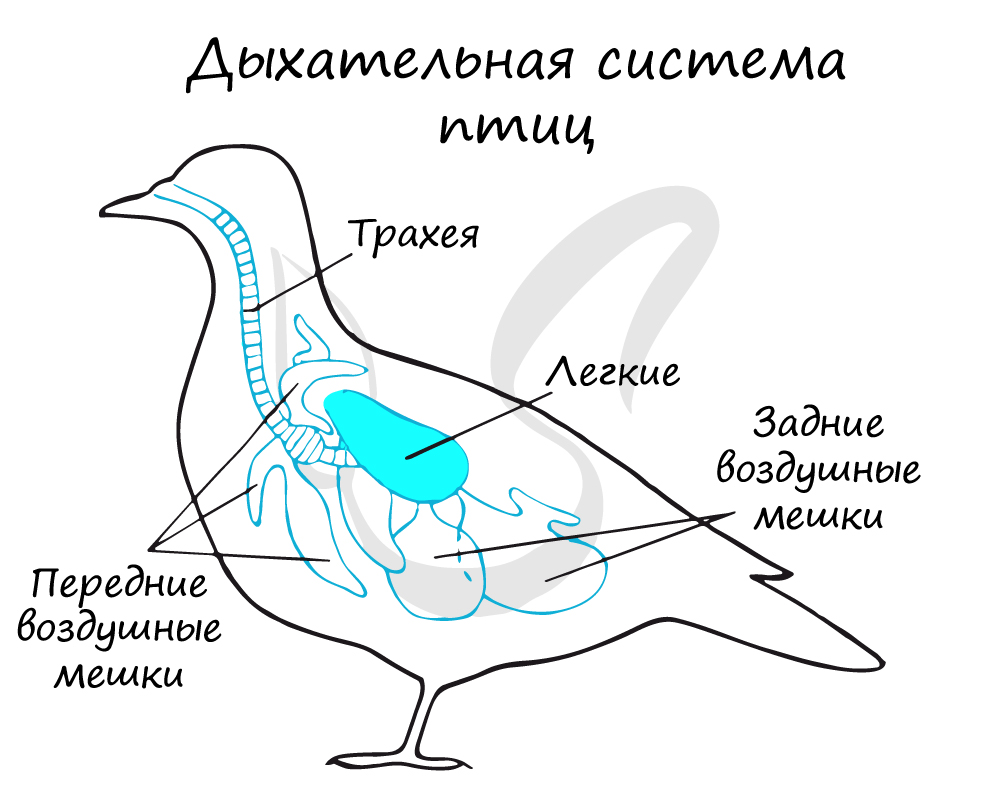

Воздух проходит через ноздри в дыхательные пути : носовую полость, гортань, трахею, бронхи — и далее в лёгкие и воздушные мешки .

- носовая полость;

- гортань (верхняя и нижняя (певчая), выполняющая функцию голосового аппарата);

- трахея;

- бронхи.

Газообмен происходит в ветвящихся бронхиолах лёгких. Лёгкие птиц отличаются сложным губчатым строением.

Бронхи, заходя в лёгкие, многократно ветвятся и заканчиваются в полостях, а некоторые, выйдя из лёгких, расширяются, образуя воздушные мешки.

На концах части бронхов образуются тонкостенные полости — воздушные мешки, которые располагаются между внутренними органами и внутри костей.

- участвуют в дыхании при полёте (двойное дыхание);

- обеспечивают охлаждение организма в полёте;

- уменьшают плотность и массу тела.

Когда птица находится в состоянии покоя (не в полёте), дыхание происходит без участия воздушных мешков.

В полёте воздух, насыщенный кислородом, проходит через лёгкие птиц \(2\) раза — при вдохе и при выдохе (при выдохе он перемещается в лёгкие из воздушных мешков). Такой механизм дыхания птиц называется двойным дыханием .

трахея — бронхи — задние воздушные мешки — лёгкие (газообмен!) — передние воздушные мешки — трахея — выход воздуха наружу.

Источник

Зачем двойное дыхание птицам, каков механизм двойного дыхания?

Тип дыхания птиц отличается от других наземных животных — им свойственно двойное дыхание, которое становится возможным благодаря воздушным мешкам.

Воздушные мешки — выросты стенок бронхов, представляющие собой тонкостенные, заполняющиеся воздухом полости. Смысл двойного дыхания птиц заключается в том, что газообмен в легких осуществляется и на вдохе, и на выдохе.

Как возможно, чтобы газообмен шел на выдохе? — спросите вы. На самом деле все просто: во время выдоха воздух выходит из задних воздушных мешков, и, попадая в легкие, отдает крови кислород, а сам насыщается углекислым газом. Все это ради полета — крайне сложного двигательного акта, в ходе которого тканям и органам требуется много кислорода.

P.S. Мы нашли статью, которая относится к данной теме, изучите ее — Класс птицы 😉

P.S.S. Для вас готов следующий случайный вопрос. Мы сами не знаем, но вас ждет что-то интересное!

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Текст и опубликованные материалы являются интеллектуальной собственностью Беллевича Юрия Сергеевича. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов вопроса и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник