1.2. Основные требования, предъявляемые к жилым зданиям при их проектировании

На планировочную структуру зданий и характер застройки очень сильно влияют климатические условия района строительства. По климатическим признакам территория России разделена на четыре климатических района, причем каждый район в свою очередь подразделен на подрайоны в зависимости от особенностей климата (температуры и влажности воздуха). Северные, северо-восточные и восточные районы, составляющие наибольшую часть территории России, отнесены к I климатическому району с суровым климатом (значительная часть Урала, Сибирь, Дальний Восток). Ко II климатическому району относятся территории с умеренным климатом (значительная территория европейской части России). III климатический район — теплый (юго-восточная часть России). IV климатический район — жаркий, в который входит территория Закавказья.

Нормы проектирования жилых зданий предусматривают специальные требования для различных природно-климатических условий. Суровая холодная и длительная зима в климатических подрайонах 1АДБ, 1Ги 1Д требует от людей большую часть времени проводить в помещениях. Поэтому высота этажа жилых домов для этих условий принимается равной 3,0 м, а общие площади квартир можно увеличивать на 10 %. В квартирах не предусматривают балконов, лоджий, но желательно проектировать эркеры. Жилые здания следует проектировать с уширенными корпусами, окна с тройным остеклением, при входах двойные тамбуры. В подрайонах 1Б и 1Г желательно применять ветро- и снегозащитные дома, в которых с наветренной стороны располагают закрытые галереи (боковые коридоры), а жилые комнаты ориентируют на заветренную сторону.

Здания для строительства в умеренном климате (II климатический район) проектируют с учетом возможности большего контакта с внешней средой. Здесь желательно в каждой квартире предусматривать лоджии или балконы.

Южное жилище (Ш-й и IV-й климатические районы) нуждается в большом количестве открытых помещений (лоджий, балконов, открытых галерей, веранд). В то же время высокие летние температуры наружного воздуха требуют активных мер защиты жилища от перегрева планировочными (сквозное или угловое проветривание) и конструктивными (солнцезащитные устройства) средствами.

Учет местных климатических условий способствует совершенствованию планировочных решений зданий и разнообразию их архитектурно-композиционных решений.

1.2.2. Градостроительные требования к застройке

Городская территория делится на четыре зоны: селитебную, промышленную, коммунально-складскую и зону отдыха. В учебном пособии рассматриваются основные требования при размещении жилых домов в селитебной зоне, которая включает территорию, застраиваемую жилыми домами, детскими дошкольными и школьными, торговыми, культурно-бытовыми и административными учреждениями, бульварами, скверами, парками и другими учреждениями отдыха.

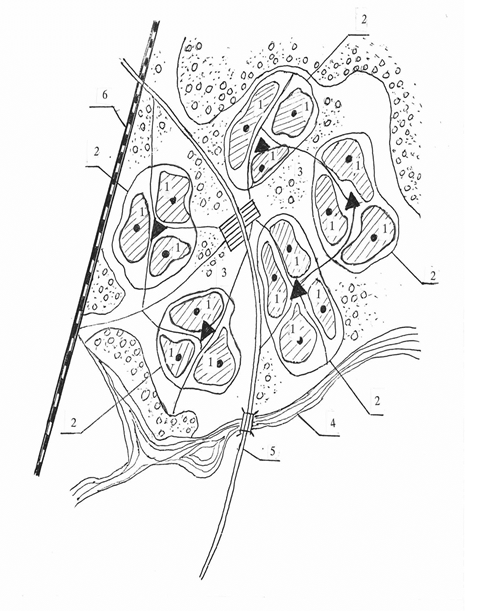

Основной планировочной единицей в селитебной территории города является микрорайон с населением 4. 6 в малом городе, 6. 12 в среднем и большом городе, до 20 тыс. человек в крупном и крупнейшем городе и площадью 10 — 60 га в зависимости от крупности микрорайона. Согласно СНиП 2.07.01-89 [3] расчетная плотность населения территории микрорайона может быть высокой — от 400 до 440, средней — от 330 до 370 и низкой — от 180 до 320 чел/га в зависимости от климатических подрайонов и градостроительной ценности территории. Несколько микрорайонов объединяются в жилой район площадью от 80 до 250 га с населением от 40 до 80 тыс. человек. В крупных и крупнейших городах несколько жилых районов объединяются в планировочный район (рис. 1.2).

Территория микрорайона ограничивается магистральными или жилыми улицами и дорогами. При этом не допускается расчленение такими коммуникациями территории микрорайона (рис. 1.3). Территория планировочного района ограничивается магистральными улицами и дорогами общегородского значения, естественными или искусственными рубежами (река, железная дорога, овраг и т. д.) (см. рис. 1.2).

Социальные требования определяют необходимость возведения жилых домов одновременно со зданиями учебно-воспитательного, культурно-

Рис. 1.2. Структура селитебной зоны крупного города:

1 – микрорайон; 2 – жилой район; 3 – планировочный район; 4 – река; 5 – автомагистраль;

6 – железная дорога; * – общественный центр жилого микрорайона

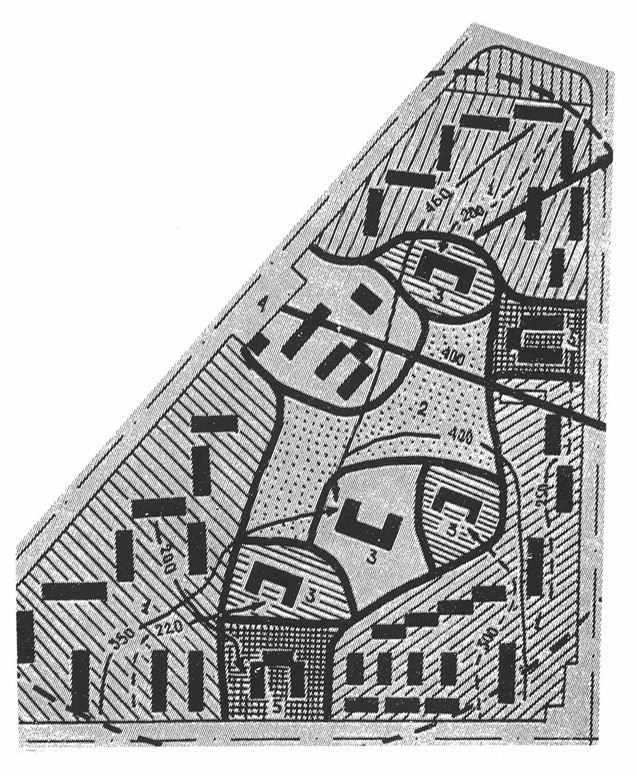

Рис. 1.3. Схема функционального зонирования территории микрорайона:

1 – жилая зона; 2 – зона отдыха; 3 – участок для детских учреждений и школ;

4 – общественный центр; 5 – хозяйственная зона и гаражи;

■ — условная граница функциональных зон

бытового, торгового и спортивно-оздоровительного обслуживания. Различают три группы таких учреждений по градостроительной роли: микрорайонные, районные и городские — и три типа по посещаемости: повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. К первым относят: детские ясли-сады, школы, продовольственные магазины с товарами повседневного спроса, приемные пункты прачечных, химчисток, бытовые мастерские, аптеки, парикмахерские и др. Удаленность этих учреждений от жилища не более 500 м, т. е. в пределах пешеходной доступности, а для детских яслей-садов – не более 300 м.

К числу учреждений периодического обслуживания относят: поликлиники, кинотеатры, библиотеки, магазины непродовольственных товаров, спорткомплексы и др. Радиус обслуживания этими учреждениями – 1000. 1500 м. Целесообразно размещение этих предприятий в виде общественно-торговых центров, обслуживающих несколько микрорайонов. В состав таких центров могут входить укрупненные предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, кинотеатр с универсальным залом, клубные помещения и т.п.

К учреждениям эпизодического обслуживания относятся крупнейшие общественно-торговые центры, универмаги, предприятия общественного питания, учреждения культуры, ателье и другие объекты для удовлетворения «избирательных», индивидуальных запросов населения. Их располагают в центральных частях города, вблизи крупных транспортных узлов, мест массового приложения труда, у вокзалов и гостиниц. Посещение этих предприятий жителями жилых районов, как правило, связано с использованием средств городского транспорта.

Удаление всех жилых домов от остановок городского транспорта не должно превышать 500 м. От жилых домов к учреждениям повседневного обслуживания должны быть устроены удобные пешеходные пути.

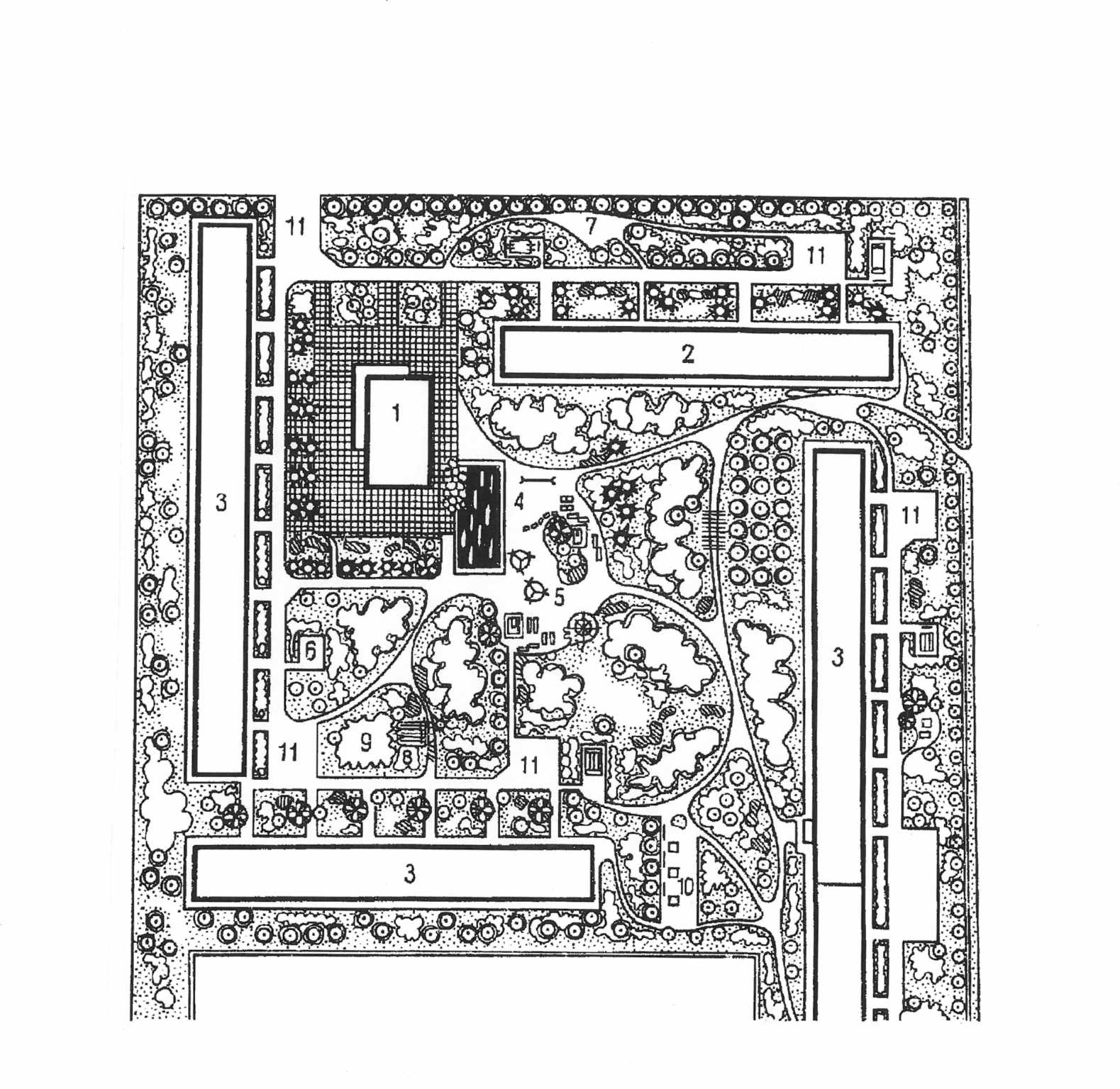

К входам в жилые дома должны быть обеспечены подъезды для автомашин с площадками для разворота и временных стоянок (рис. 1.4). Места для погрузки контейнеров с мусором также должны быть обеспечены площадками для разворота автомашин (не менее 10 х 10 м).

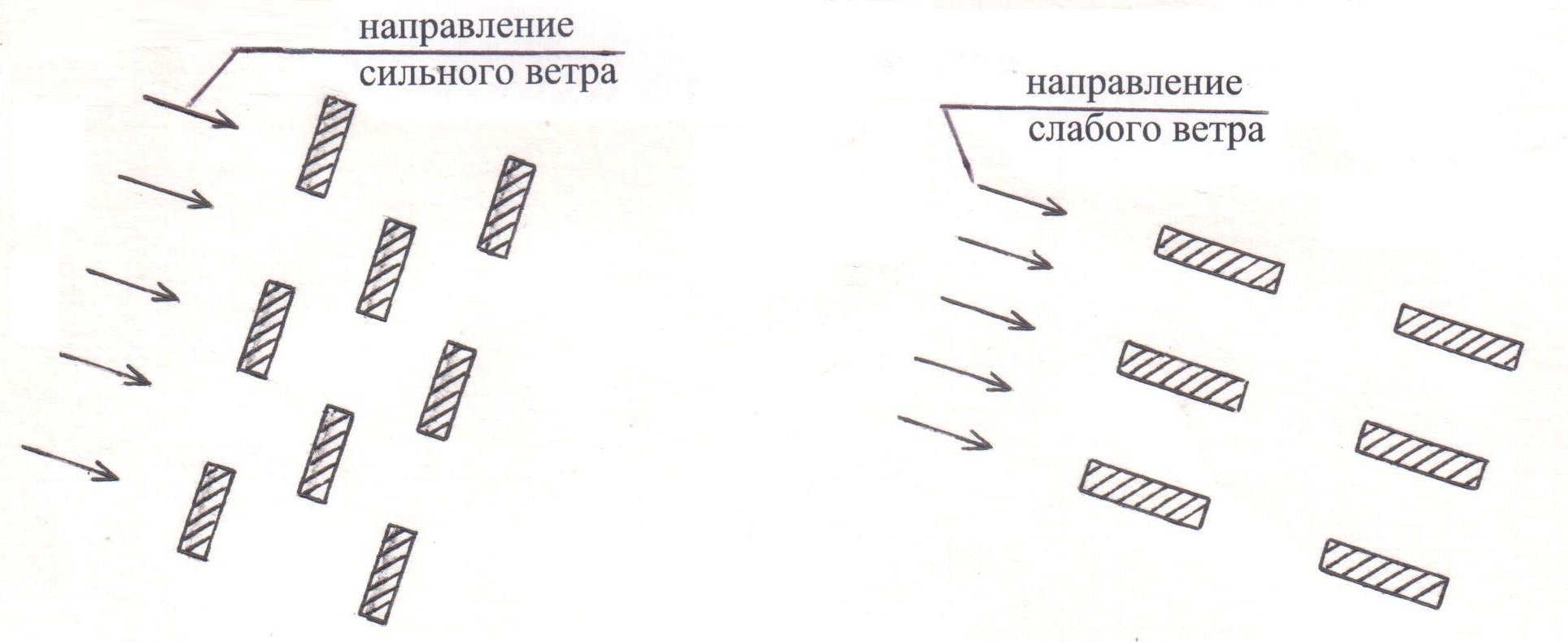

В зависимости от климатического района и места расположения в городе жилых домов необходимо создавать условия проветривания или защиту дворов от сильных ветров, а также предусматривать меры шумозащиты жилых территорий, их благоустройство и озеленение.

Комфортными условиями с точки зрения проветривания дворов можно считать такие, когда на высоте 2 м от поверхности земли скорость движения воздуха составляет 0,5-4 м/с. Большая скорость создает дискомфортные условия. Скорость движения воздуха менее 0,5 м/с создает застой воздуха и, следовательно, служит причиной возникновения антисанитарных условий. Регулирование аэрационного режима во дворах микрорайонов осуществляют созданием ветрового затенения или, наоборот, созданием условий проветривания, особенно в южных безветренных районах (рис. 1.5).

Рис. 1.4. Озеленение и благоустройство двора-сада жилой группы:

1 – пункт первичного обслуживания; 2 – девятиэтажный жилой дом;

3 – пятиэтажный жилой дом; 4 – бассейн; 5 – детская площадка;

6 – площадка для сушки белья; 7 – площадка для отдыха;

8 – теневой навес; 9 – пергола; 10 – площадка для настольного тенниса;

Рис. 1.5. Регулирование аэрационного режима во дворах микрорайонов:

а – создание ветрового затенения; б – создание условий проветривания

1.2.3. Требования по обеспечению естественного освещения и инсоляции

При разработке проекта планировки и застройки жилых районов необходимо решить вопросы естественного освещения и инсоляции дворов и особенно

жилых помещений, помещений детских школьных и дошкольных учреждений, а также объектов здравоохранения.

Естественное освещение создает необходимые условия для жизнедеятельности людей, имеет существенное оздоровительное значение и положительно влияет на их психофизиологическое состояние. Поэтому все жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, общежитиях и гостиницах, а также помещения общественного назначения в гостиницах, общежитиях и домах-интернатах для престарелых и инвалидов должны иметь непосредственное естественное освещение. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат квартир, общежитий и гостиниц, а также кухонь квартир к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальная освещенность должна быть не менее 1:8. Допускается проектировать без естественного освещения кухни-ниши в жилых ячейках общежитий, проектируемых не более чем на две комнаты, и кухни-ниши в однокомнатных квартирах типа 1А при оборудовании их электроплитами и искусственной вытяжной вентиляцией.

В домах коридорного типа при длине коридоров более 12 м необходимо их освещать естественным светом при отношении световых проемов к площади пола 1:16. Коридоры, освещаемые с одного торца, могут иметь длину до 24 м, с двух — до 48 м. При большей длине коридоров необходимо предусматривать дополнительно естественное освещение через световые карманы согласно (рис. 1.6). Ширина светового кармана должна быть не менее половины его глубины (без учета ширины прилегающего коридора). Инсоляция, т. е. облучение помещений и жилой территории прямыми солнечными лучами, способствует оздоровлению среды, развитию живых организмов и уничтожению микробов, оказывает положительное психофизиологическое воздействие на людей. Длительность ежедневной инсоляции жилых помещений регламентирована в часах и зависит от климатических условий района строительства (табл. 1.1)

Продолжительность непрерывной инсоляции

Источник

GardenWeb

Учет природно-климатических условий при строительстве

При строительстве здания важно в полной мере учесть природно-климатические условия района строительства, которые имеют существенное значение для принятия конструктивных решений.

К факторам, связанным с природно-климатическими условиями, относятся температура и влажность наружного воздуха, высота снегового покрова, сила ветра, глубина сезонного промерзания грунта, расположение грунтовых вод.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха для принятия решения о типе и толщине ограждающей конструкции (наружных стен, подвального или цокольного перекрытия, крыши) принимается как средняя температура наиболее холодной пятидневки для массивных конструкций, а для ограждений из легких конструкций (малой массивности) — средняя температура наиболее холодных суток.

Для ограждений средней массивности принимают в качестве расчетной среднюю температуру наиболее холодных трех суток (как среднее арифметическое температур наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки).

Данные о температурах наружного воздуха можно получить в ближайшей метеостанции либо в местной проектной организации, а также из СНиП «II-А.6072» «Строительная климатология и геофизика».

Стены из сплошной кирпичной кладки из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича толщиной до 250 мм — средней массивности.

Стены из бруса толщиной 100 мм являются ограждающими конструкциями малой массивности, а толщиной 150 мм в условиях эксплуатации «А» — средней массивности и в условиях эксплуатации «Б» — малой массивности.

Конструкции наружных ограждений устанавливаются также С учетом влажности внутреннего воздуха помещений здания и зоны влажности территории, где будет строиться здание.

Территория России имеет три зоны влажности: влажную, нормальную и сухую.

Нагрузки от снега и ветра необходимо учитывать при устройстве конструкций здания (крыши, легких стен, веранд) в зависимости от ветрового и снегового режимов района строительства.

Масса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности в различных районах колеблется от 50 до 250 кг.

Скоростное давление ветра изменяется в зависимости от района строительства от 27 до 100 кгс/м2 вертикальной поверхности.

Источник