Состояние селезенки кур-несушек родительского стада в конце продуктивного периода

Новикова, М. В. Состояние селезенки кур-несушек родительского стада в конце продуктивного периода / М. В. Новикова, И. А. Лебедева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6.5 (110.5). — С. 87-89. — URL: https://moluch.ru/archive/110/27453/ (дата обращения: 18.08.2023).

Продуктивность кур-несушек и качество получаемого инкубационного яйца во многом определяется общим состоянием здоровья птицы и состояние иммунных органов в частности. Введение пробиотических препаратов позволяет повысить защитные реакции организма от воздействия неблагоприятных факторов (иммунный ответ).

Ключевые слова: пробиотик, куры-несушки, селезенка, фолликул, инкубационное яйцо.

Сохранение иммунного гомеостаза и сохранение антигенного постоянства внутренней среды организма птиц обеспечивает деятельность органов, тканей и клеток иммунной системы [1. c.98]. В центральных органах иммунной системы (костный мозг, тимус и фабрициева бурса), происходит формирование и созревание иммунокомпетентных клеток (иммуноцитов). В периферических органах (селезенка, лимфотические узлы, лимфойдная ткань пищеварительного тракта), содержащиеся в них зрелые лимфоциты «работают», т. е. обезвреживают антигены, за счет продуцирования антител.

Нормализация состояния иммунных органов при помощи пробиотических препаратов тема не новая, но в современных условиях интенсификации птицеводства и ориентира на производство биологически полноценные и безопасные продукты питания остается актуальной [3, c.47, 4, c.320].

Цель исследования— определить степень влияния пробиотической кормовой добавка на основе бактерий Bacillus subtilis на состояние селезенки кур-несушек родительского стада мясного направления продуктивности.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на базе ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская», Свердловской области, на курах-несушках родительского стада цыплят-бройлеров кросса «Смена-7». Были сформированы контрольная и опытная группы по 8000 голов при напольном содержании и естественном спаривании, Куры опытной группы дополнительно с комбикормом, получали пробиотическую добавку на основе бактерий Bacillus subtilis («Бацелл»), начиная с предкладкового периода с 16 по 45 неделю жизни из расчета 0,2 % от массы комбикорма.

По окончанию срока эксплуатации птицы (410 дней) был произведен контрольный убой и анатомическая разделка тушек кур. Морфологические и гистологические исследования проводили по общепринятым методикам. Окрашивание гистологических срезов иммунных органов проводили гематоксилином и эозином. Полученные образцы документировались фотографированием на электронном микроскопе LeicaDM 2500 с фотокамерой «Leica».

Результаты исследования.Селезенка совмещает в себе несколько физиологически важных функций, являясь иммунным кроветворным органом. Ежедневно через нее проходит большое количество крови, является мощным фильтром на пути чужеродных белков и микроорганизмов, попавших в кровенное русло. Селезенка является главным источником антител, именно здесь раньше чем в других органах начинается синтез JgM. Селезенка способна продуцировать факторы фагоцитоз лейкоцитами и макрофагами.

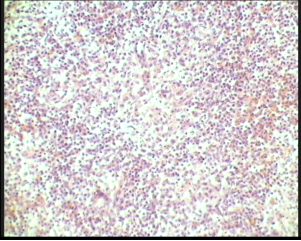

В образцах селезенки полученных от кур контрольной группы центры размножения были хорошо выражены, но в них наблюдался развивающийся процесс фиброза. В пульпарных сосудах также была отмечена пролиферация элементов стенки.Наблюдалось плазмоклеточное перерождение элементов белой пульпы, вместо лимфоидных фолликулов были плазмоклеточные фолликулы.Лимфоидные фолликулы были обособленны. Было выявлено нарастание соединительной ткани, вследствие чего происходило уплотнение селезенки. Установлено утолщение капсулы и ее отслаивание.

Рис. 1. Гистологическая картина селезенки кур родительского стада контрольной группы, в возрасте 410 дней. Процесс фиброза. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х360

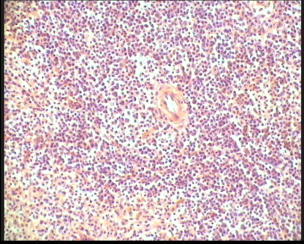

Рис. 2. Гистологическая картина селезенки кур родительского стада опытной группы, в возрасте 410 дней. Строение фолликулов белой пульпы, среди лимфоидных клеток обнаружены единичные плазматические. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х360

В образцах селезенки опытной группы, хорошо просматривались центры размножения. Строение фолликулов белой пульпы было ярко выражено, среди лимфоидных клеток были выявлены единичные плазматические. Белая пульпа была равномерно распределена по органу.Более ярко выступал рисунок кровеносных сосудов. Выявлен незначительный отек стенки кровеносных сосудов, умеренная кровенаполненность пульпы.

Таким образом, введение пробиотической добавки оказало положительное влияние на состояние и структуру селезенки, что отразилось на формировании иммунитета и способствовало повышению защитных реакций организма, общему оздоровлению поголовья, как следствие привело к увеличению производственных показателей [2, c.13].

Выводы. Состояние иммунных органов в конце продуктивного периода служит важным индикатором определения состояния организма на «пике» продуктивности, в период когда идет основной сбор яйца [2, c.12]. В опытной группе селезенка находилась в состоянии физиологической нормы, центры размножения фолликулов были активизированы, патологических изменений выявлено не было, это свидетельствует на положительное влияние пробиотической добавки на поддержание и оздоровление иммунных органов в период интенсивных нагрузок на организм. В контроле, где птица не получала пробиотик, выявлен целый ряд патологических изменений селезенки, внутренние органы были более изношены и повреждены (некрозы), выявлено общее ожирение птицы и снижение продуктивности, так выход инкубационного яйца снизился на 1,1 %, валовый сбор яйца на 6,8 % по сравнению с опытной группой.

- Конопатов, Ю.В., Макеева Е. Е. Основы иммунитета и кормление сельскохозяйственной птицы / Ю. В. Конопатов, Е. Е. Макеева. — СПб., «Петролазер», 2000. — 120 с.

- Косинцев, Ю. В. Использование пробиотиков — резерв повышения конкурентоспособности яйценоской птицы отечественных кроссов / Ю. В. Косинцев // БИО. — 2006. — № 6. — С.12–13.

- Тараканов Б. В. Новые биопрепараты для ветеринарии / Б. В. Тараканов, Т. И. Николычева // Ветеринария. — 2007.- № 7. — С.45–50.

- Фисинин, В. И. Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы / В. И. Фисинин, И. А. Егоров, Т. М. Околелова, Ш. А. Имангулова // Переработанное и дополненное издание.- Сергиев Пассад: ВНИТИП, 2009.- С. 320–329.

Основные термины (генерируются автоматически): опытная группа, белая пульпа, орган, родительское стадо, гистологическая картина селезенки кур, защитная реакция организма, иммунная система, инкубационное яйцо, контрольная группа, положительное влияние.

Источник

Гистомоноз птиц

Во многих птицеводческих хозяйствах гистомоноз является очень актуальной проблемой. Он распространен повсеместно и поражает молодняк индюков, кур, цесарок, гусей и другие виды домашней птицы, вызывая воспалительные процессы в организме и поражение печени. Из-за характерного почернения кожи, в народе болезнь получила название «черная голова».

Гистомоноз относится к протозойным болезням, то есть, паразитарным инфекциям, вызванным простейшими одноклеточными организмами. В данном случае возбудителем являются гистомонады Histomonas meleagridis, которые сначала развиваются в виде жгутиков, а затем переходят в амебовидную форму. Сначала возбудитель селится в желудке, потом проникает в кишечник и печень, где и начинает бурно размножаться. Это вызывает воспалительные процессы, переходящие в поражение тканей. Развивается перитонит, прекращается усваивание питательных веществ, снижается барьерная функция кишок. Продукты метаболизма паразитов проникают в кровь, что приводит к общей интоксикации птичьего организма. При отсутствии лечения падеж молодняка составляет 70%.

Переносчиками паразитов являются дождевые черви, комары, блохи и другие насекомые, которых поедают куры. Источниками заражения птенцов бывают некачественные корма, старые подстилки в птичнике, инфицированные паразитами кормушки и поилки, транспорт для перевозки. Распространению недуга способствуют большая скученность птиц, а также содержание в птичнике особей разного вида и возраста.

Если условия содержания птиц не соблюдаются, заболевание может проявиться в любое время года. Инфекция распространяется с большой скоростью и всего за 2-3 дня может охватить все поголовье.

Симптомы.

Инкубационный период заболевания длится от 1 до 3 недель. Характерными симптомами гистомоноза, наблюдающимися у кур при острой форме недуга, являются ухудшение либо потеря аппетита, опускание крыльев и общая вялость. Кожа на голове у молодняка становится черной, у взрослых особей окрашена в темно-синий цвет. Происходит снижение температуры тела на несколько градусов. Через 2–4 дня с начала болезни подключается еще один симптом – диарея с выделениями буро-зеленого цвета и неприятным запахом. Заболевшие особи держатся кучками, закрывают головы крыльями и прикрывают глаза.

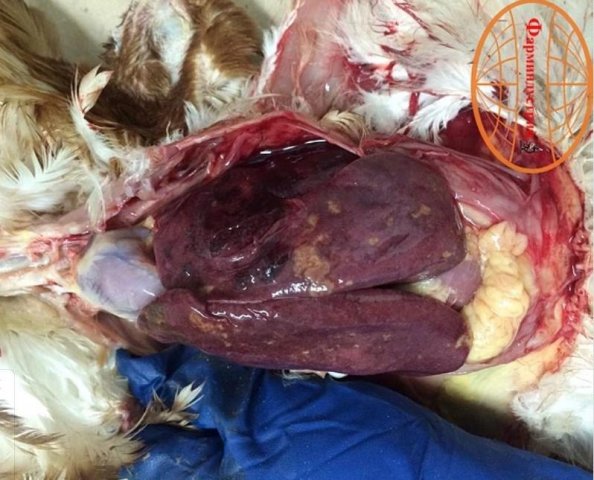

При хронической форме птенцы начинают меньше есть, слабеют, выглядят вялыми, а их оперение блекнет. Пик заболевания приходится на середину лета, так как в данный период птицы активно поедают насекомых. При нарушении условий содержания поголовья недуг может появиться независимо от времени года. После вскрытия тушек погибших особей удается обнаружить ряд признаков. Это увеличение кишок, поверхность которых покрыта бугорками, содержимое слепых кишок, напоминающее творог.

Слизистые оболочки обычно покрыты характерными язвами, а просвет кишечника наполнен темной и мутной жидкостью. Печень увеличена в размерах и покрыта некротическими узелками диаметром до 3 мм. Селезенка также является увеличенной в 1,5–2 раза.

Диагностика и лечение.

Чтобы выявить возбудителей инфекции и диагностировать недуг, проводят исследования при помощи микроскопа. В качестве материала для анализа берется соскоб со слизистой оболочки и содержимое слепых кишок. Иногда используют мазки, окрашиваемые по методу Романовского. Если существует необходимость, делают посевы на среду Петровского. При постановке окончательного диагноза учитывают клинические признаки, патологические изменения в организме, а также эпизоотологические данные. Важно суметь отличить данное заболевание от трихомоноза, эймериоза, лейкоза, колибактериоза и туберкулеза.

Профилактика.

Для профилактики перед заселением в птичник новой партии птиц проводится его дезинвазия. Также следует обрабатывать инвентарь выгульных площадок и инструменты.

Молодняк и взрослых особей обязательно содержат в отдельных помещениях. Требуется своевременно проводить уборку птичника, контролировать чистоту поилок и кормушек. Обеззараживание помета проводится биотермическим способом. Для этого его принято укладывать штабелями, вследствие чего возбудители болезни погибают из-за нехватки кислорода.

Источник