Общие закономерности строения внутренних органов

Внутренние органы, несмотря на специфические особенности выполняемых ими функ- ций, в своем строении имеют много общего.

- Все они имеют трубчатое строение и сообщаются с внешней средой. В пищеваритель- ной трубке (в целом) два отверстия: входное (ротовое) и выходное (заднепроходное). В ды- хательной трубке всего лишь одно парное (носовое) отверстие, одновременно являющееся входным и выходным. Противоположный конец дыхательной трубки делится на громадное количество мелких трубочек и пузырьков – альвеол, формирующих легкое. В мочеотделитель- ной и мужской половой трубках только одно выходное отверстие мочеполового канала; про- тивоположные же (начальные) концы этих трубок также состоят из множества мельчайших трубочек, формирующих в целом или почки, или семенники. Половая трубка самок отлича- ется своими особенностями: яичники лишены трубчатого строения, а проводящие половые пути представляют собой трубку с непарным выходным отверстием (наружная половая щель)

и парным входным (в яйцепроводах), которое к тому же сообщается с перитонеальной поло- стью. Мочеотводящая трубка самок открывается в конец проводящих половых путей, образуя мочеполовой синус.

- Все аппараты внутренних органов, будучи трубчатыми, сходны и по строению своих стенок, состоящих из трех основных оболочек: слизистой, мышечной и серозной с их крове- носными и лимфатическими сосудами и нервами. Все трубчатые органы, как сообщающиеся с внешней средой, изнутри выстланы эпителием – главнейшей частью слизистой оболочки. За слизистой оболочкой кнаружи лежит мышечная оболочка. Самая наружная оболочка – сероз- ная, а за пределами полостей – адвентиция. Сходство в строении объясняется тем, что рассма- триваемые системы органов выполняют сходную функцию проведения тех или других веществ и, кроме того, в процессе своего развития имеют связь друг с другом. Эта связь частично со- хранилась и у взрослых животных: между пищеварительной и дыхательной трубками в глотке, между органами размножения и мочеотделения – в их концевых отделах – мочеполовом кана- ле самцов и мочеполовом синусе самок; на ранних же стадиях развития имеется связь мочепо- ловых органов с концевым отделом прямой кишки – в клоаке.

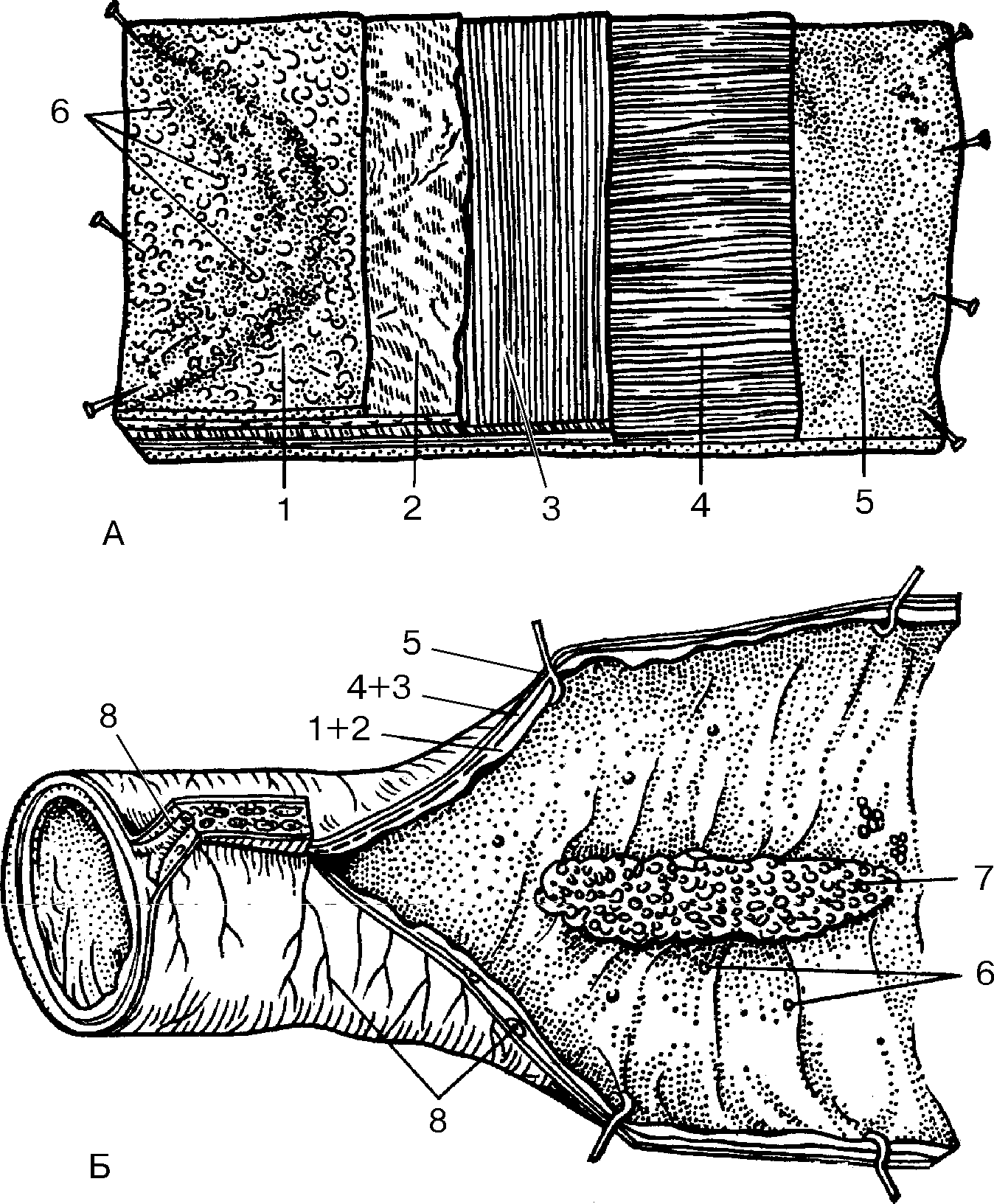

Слизистая оболочка – tunica mucosa – выстилает внутреннюю поверхность трубчатых органов; анатомически она подразделяется на собственно слизистую оболочку и подслизи- стый слой (рис. 2). Собственно слизистая оболочка состоит из эпителия слизистой оболочки (epithelium mucosae), собственной пластинки (lamina propria mucosae) и мышечной пластинки (lamina muscularismucosae).

- В толще стенки трубчатых органов или снаружи от трубки находятся железы. Железой – glandula (gl.) называется орган, выделяющий какое-либо специфическое вещество, например, слюну, слизь, желчь, желудочный сок. Если это вещество выделяется наружу, то его называют секрет; вещества, ненужные или даже вредные для организма, например, моча, носят назва- ние экскрет.

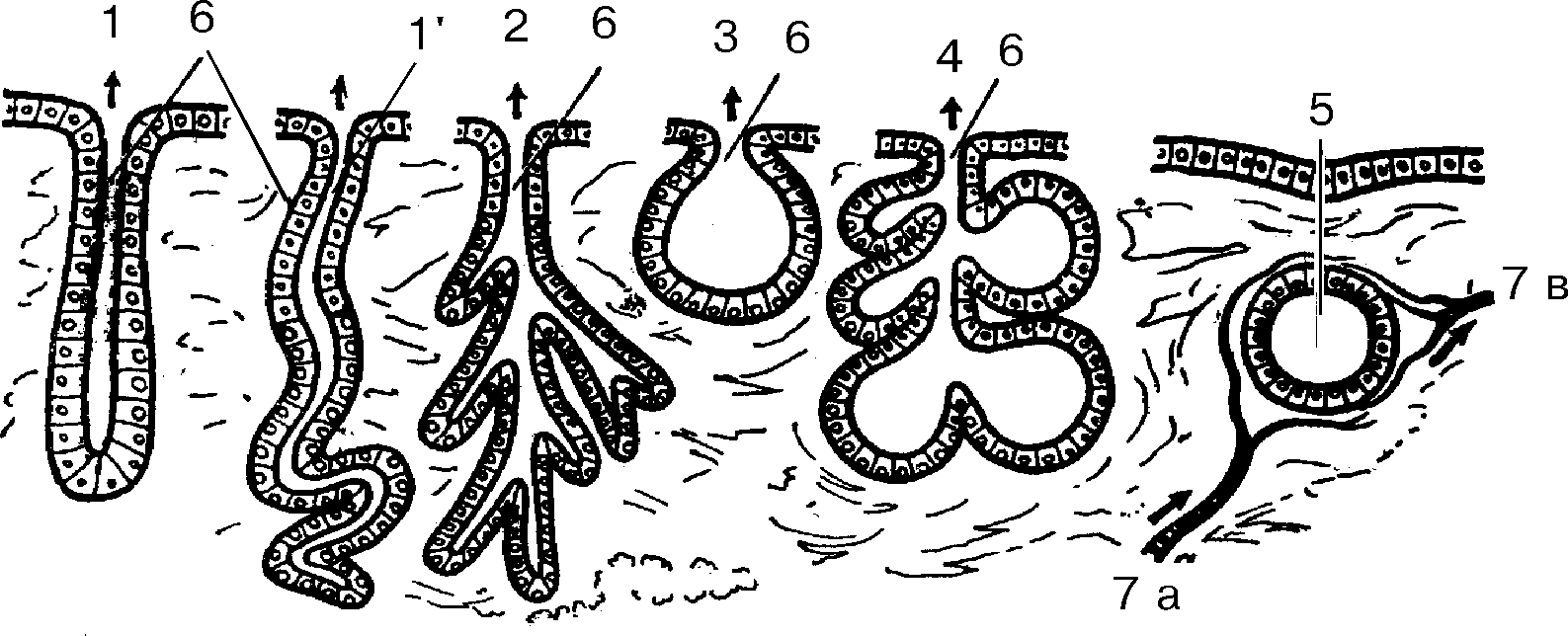

Железы, располагающиеся в толще стенок трубчатого органа (в эпителиальном покрове, в основе слизистой оболочки, в подслизистом слое или даже в мышечном слое), называются внутристенными (интрамуральными) или пристенными, например, кишечные, щечные и губ- ные железы. Они бывают одноклеточными, так называемые бокаловидные клетки, и много- клеточными. Последние имеют строение трубочек, простых или ветвящихся, либо пузырьков (альвеол), также простых или сложных, либо одновременно трубочек и пузырьков, также про- стых и сложных (альвеолярно-трубчатые железы) (рис. 3). Обычно такие железы видны только под микроскопом (в слизистой оболочке кишечника), но есть и такие, которые хорошо про- сматриваются и невооруженным глазом (губные и щечные железы). Крупные железы лежат за пределами стенки трубчатого органа, в который они по прото- кам изливают свой секрет, и называются застенными (экстрамуральными) железами, напри- мер, околоушная железа, печень и др. Каждая застенная железа состоит из паренхимы и соединительнотканного остова. Парен- хима – parenchyma – представлена железистым эпителием и выводными протоками, а остов – stroma – соединительнотканными перегородками и оболочками, в которых проходят сосуды и нервы.

- В некоторых трубчатых органах встречаются скопления лимфоретикулярной ткани, выполняющей защитную функцию. Они могут быть в виде одиночных или солитарных лим- фатических узелков – lymphonodulisolitarii, или в виде скоплений – агрегатные лимфоузелки (lymphonoduliaggregati), или в виде миндалин (tonsillae). Скопления лимфатических узелков в толще слизистой оболочки хорошо заметны невооруженным глазом.

Миндалины располагаются в углублениях слизистой оболочки или в криптах – criptae tonsillares. По особенностям своего строения миндалины относятся к лимфоэпителиальным органам. Они располагаются при входе в глотку, в ее стенках и у входа в пищевод.

- В стенках трубчатых органов проходят многочисленные кровеносные и лимфатические сосуды. Наиболее крупные из них идут в подслизистом слое, откуда их мелкие ветви направля- ются с одной стороны в слизистую оболочку, а с другой – в мышечную.

Степень развития сосудов зависит от функции органа и особенностей его развития. Иннервациявнутренних органов осуществляется чувствительными и двигательными нерв- ными волокнами парасимпатической природы, образующими в стенке трубчатых органов сильно развитые подслизистое и мышечное сплетения. Подсерозное и собственно слизистое нервные сплетения выражены несколько слабее. для сплетений характерно наличие в них скоплений нервных клеток, которые могут формировать отдельные нервные узелки. Симпа- тические нервные волокна иннервируют кровеносные сосуды и находятся в тесных реципрок- ных взаимоотношениях с парасимпатическими нервами.

- Компактные органы не имеют полостей. Они состоят из стромы и паренхимы. Строма – это соединительнотканный остов органа. В ней различают:

- капсулу, покрывающую орган снаружи;

- междольковые соединительнотканные прослойки (трабекулы), разделяющие орган на дольки;

- внутридольковые прослойки, состоящие из рыхлой соединительной ткани.

Строма, кроме роли мягкого каркаса, служит местом скопления лимфоидной ткани. В ней же проходят выводные протоки, если этот орган выполняет функцию железы внешней секре- ции. Паренхима – это рабочая часть органа, построенная из специфической ткани, составляю- щей главную его массу и выполняющую присущую ему функцию.

Источник