Водные экосистемы. Виды водных экосистем, их характеристики

Водной называется экосистема, для которой естественной средой обитания является вода. Именно она определяет уникальность той или иной экосистемы, видовое разнообразие и ее устойчивость.

Главные факторы, которые влияют на водную экосистему:

- Температура воды

- Ее химический состав

- Количество солей в воде

- Прозрачность воды

- Концентрация в воде кислорода

- Доступность питательных веществ.

Компоненты водной экосистемы делятся на два вида: абиотические (вода, свет, давление, температура, состав почвы дня, состав воды) и биотеческие. Биотика, в свою очередь, разделяется на следующие подвиды:

Продуценты — организмы, производящие органические вещества с помощью солнца, воды и энергии. В водных экосистемах продуцентами являются водоросли, в мелководных водоемах — прибрежные растения.

Редуценты — организмы, потребляющие органику. Это разнообразные виды морских животных, птиц, рыб, земноводных.

Основные типы водных экосистем

В экологии водные экосистемы принято разделять на пресноводные и морские. В основе этого деления лежит показатель солености воды. Если в литре воды содержится более 35% солей — это морские экосистемы.

К морским относятся океаны, моря, соленые озера. К пресноводным — реки, озера, болота, пруды.

Еще одна классификация водных экосистем базируется на таком признаке, как условия создания. Здесь выделяют природные и искусственные. Природные созданы при участии сил природы: моря, озера, реки, болота. Искусственные водные экосистемы создает человек: искусственные пруды, водохранилища, дамбы, каналы, водные фермы.

Естественные водные экосистемы

Пресноводные экосистемы

Пресноводные экосистемы — это реки, озера, болота, пруды. Все они занимают лишь 0,8% поверхности нашей планеты. Хотя в пресных водоемах обитает более 40% известных науке рыб, пресноводные экосистемы все равно значительно уступают в видовом разнообразии морским.

Главным критерием отличия пресноводных водоемов является скорость течения воды. В этой связи выделяют стоячие и проточные. К стоячим относятся болота, озера и пруды. К проточным — реки и ручьи.

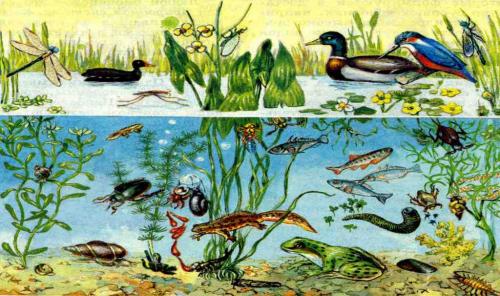

Для стоячих водных экосистем характерна ярко выраженное распределение биотических организмов в зависимости от слоя воды:

В верхнем слое (литорали) главным компонентом является планктон и прибрежные заросли растений. Это царство насекомых, личинок, здесь обитают черепахи, амфибии, водоплавающие птицы, млекопитающие. Верхний слой водоемов является охотничьими угодьями для цапель, журавлей, фламинго, крокодилов, змей.

Средний слой водоема называется профундаль. Он получает намного меньше солнечного света, а питанием служат вещества, оседающие их верхнего слоя воды. Здесь обитают хищные рыбы.

Нижний слой воды называется бенталь. Огромную роль играет состав почвы, ила. Это место обитания придонных рыб, личинок, моллюсков, ракообразных.

Морские экосистемы

Самой большой морской экосистемой является Мировой океан. Он подразделяется на более мелкие: океаны, моря, соленые озера. Все они занимают свыше 70% поверхности нашей планеты и являются важнейшей составляющей частью гидросферы Земли.

В морских экосистемах главным компонентом, продуцирующим кислород и питательные вещества, является фитопланктон. Он формируется в верхнем слое воды и под действием солнечной энергии вырабатывает питательные вещества, которые потом оседают в более глубокие слои водоема и служат питанием для остальных организмов.

Большие морские экосистемы — это океаны. В открытом океане видовое разнообразие невелико по сравнению с прибрежными зонами. Основная масса живых организмов сосредоточена на глубинах до 100 метров: это различные виды рыб, моллюсков, кораллы, млекопитающие. В прибрежных зонах морских экосистем видовое разнообразие дополняется многочисленными видами морских животных, амфибий, птиц.

В прибрежных зонах морских экосистем выделяют более мелкие (по территории): мангровые болота, шельфы, лиманы, лагуны, солончаки, коралловые рифы.

Места на побережье, где морская вода смешивается с пресной (устья рек), называются эстуариями. Видовое разнообразие здесь достигается максимума.

Все морские экосистемы весьма устойчивы, способны сопротивляться вмешательству человека и быстро восстанавливаются после антропогенного влияния.

Искусственные водные экосистемы

Все искусственные водные экосистемы созданы человеком для удовлетворения собственных нужд. Это разнообразные пруды, каналы, заводи, водохранилища. К более мелким относят океанариумы, аквариумы.

Для искусственных водных экосистем характерны следующие черты:

- Малое количество видов растений и животных

- Сильная зависимость от деятельности человека

- Неустойчивость экосистемы, так как ее жизнеспособность зависит от влияния человека.

Источник

5.2. Водные экосистемы

3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши (приморские луга).

1. Открытый океан (пелагическая экосистема);

2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды);

3. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством);

4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, лиманы, соленые марши и др.);

5. Глубоководные рифтовые зоны.

Помимо основных типов природных экосистем (биомов)различают переходные типы — экотоны. Например, лесотундра, смешанные леса умеренной зоны, лесостепь, полупустыни и др.

Характеристика водных экосистем

Распределение организмов в экосистемах зависит от степени освещенности. Выделяют следующие зоны: литоральная зона (толща воды, где солнечный свет доходит до дна), лимническая зона (толща воды до глубины, куда проникает всего 1% от солнечного света и где затухает фотосинтез), эвфотическая зона (вся толща воды — включает литоральную и лимническую зоны), профундальная зона (дно и толща воды, куда не проникает солнечный свет). В приточных водоемах выделяют перекаты (мелководные участки с быстрым течением: дно без ила, встречаются преимущественно прикрепленные формы перифитона и бентоса) и плесы (глубоководные участки: течение медленное, на дне мягкий илистый субстрат и роющие животные).

Лентические экосистемы (озера, пруды, водохранилища и др.).

Литоральная зона населена двумя группами растений: укрепившиеся на дне (камыши, рогозы, кувшинки, прикрепленные водоросли и др.) и плавающие (водоросли, рдесты и др.). Животные в литорали разнообразны, чем в других зонах водоема. Встречаются моллюски, коловратки, мшанки, личинки насекомых и др. Рыбы большую часть жизни проводят в литорали и здесь же размножаются. Многие обитающие здесь животные дышат кислородом атмосферного воздуха (лягушки, саламандры, черепахи и др.). Зоопланктон представлен ракообразными, имеющими большое значение для питания рыб (дафнии и др.). Лимническая зона. Продуценты представлены фитопланктоном. В водоемах умеренного пояса «цветение» весной связано с массовым развитием диатомовых, летом — зеленых, осенью — азотфиксирующих сине-зеленых водорослей. Зоопланктон представлен растительноядными ракообразными и коловратками. Нектон лимнической зоны — только рыбы. Профундальная зона около дна представлена бентосными формами — личинками насекомых, моллюсками, кольчатыми червями, сапротрофными бактериями и грибами.

Лотические экосистемы (реки, родники, ручьи и др.) отличаются от стоячих водоемов следующими особенностями: 1) наличие течения; 2) более активный обмен между водой и сушей; 3) более высокое содержание кислорода и более равномерное распределение; 4) преобладание детритных цепей питания. Выделяют лотические сообщества перекатов и плесов. На перекатах поселяются организмы, способные прикрепится к субстрату (например, нитчатые водоросли) или хорошие пловцы (например, форель). На участках плеса сообщества напоминают прудовые. В больших реках прослеживается продольная зональность: в верховьях — сообщества перекатов, в низовьях и дельте — плесов, между ними местами могут возникать и те и другие. Видовой состав рыб к низовьям объединяется, но увеличиваются их размеры.

Заболоченные участки и болота бывают низинные (имеют, как правило, питание подземными водами) и верховые (питаются атмосферными осадками). Верховые могут встречаться в любом понижении или даже на склонах гор, низинные возникают вследствие зарастания озер и речных стариц. Здесь распространены болотные растения. Болотные почвы и торфяники содержат много углерода. Их сельскохозяйственная отработка приводит к выделению в атмосферу большого количества углекислого газа.

Область бесконечного шельфа является самой богатой в фаунистическом отношении. Прибрежная зона очень благоприятна по условиям питания, даже в дождевых тропических лесах нет такого разнообразия жизни, как здесь.

Районы апвеллинга расположены вдоль западных пустынных берегов континентов. Здесь наблюдается апвеллинг — подъем холодных вод с глубины океана, так как ветры перемещают воду от крутого материкового склона, а взамен ей из глубины поднимается вода, обогащенная биогенными элементами. Эти районы богаты рыбой и птицами, живущими на островах.

Эстуарии, лиманы, устья рек, прибрежные бухты и т. д. — прибрежные водоемы, представляющие собой экотоны между пресноводными и морскими экосистемами. Это высокопродуктивные районы, где наблюдаются аутвеллинг — привнос биогенных элементов с суши. Они обычно входят в литоральную зону и подвержены приливам и отливам. Здесь встречаются болотные и морские травы, водоросли, рыба, крабы, креветки, устрицы и т. д.

Открытый океан беден биогенными элементами. Эти районы можно считать «пустынями» по сравнению с прибрежными водами. Арктические и антарктические зоны более продуктивны, так как плотность планктона растет при переходе от теплых морей к холодным, и фауна рыб и китообразных здесь значительно богаче. Продуцентом выступает фитопланктон, им питается зоопланктон, а тем в свою очередь нектон. Видовое разнообразие фауны снижается с глубиной. На глубине в стабильных местообитаниях сохранились виды из далеких геологических эпох.

Глубоководные рифтовые зоны океана находятся на глубине около 3000 м и более. Условия жизни в экосистемах глубоководных рифтовых зон очень своеобразны. Это полная темнота, огромное давление, пониженная температура воды, недостаток пищевых ресурсов, высокая концентрация сероводорода и ядовитых металлов, встречаются выходы горячих подземных вод, и т. д. В результате живущие здесь организмы претерпели следующие адаптации: редукция плавательного пузыря у рыб или заполнение его полости жировой тканью, атрофирование органов зрения, развитие органов светосвечения и др. Живые организмы представлены гигантскими червями (погонофорами), крупными двустворчатыми моллюсками, креветками, крабами и отдельными видами рыб. Продуцентами выступают сероводородные бактерии, живущие в симбиозе с моллюсками.

Источник