Вопрос №6 Свойства сердечной мышцы:

Возбудимость — это способность кардиомиоцитов и всей сердечной мышцы возбуждается при действии на нее механических, химических, электрических и других раздражителей.

Особенностью возбудимости сердечной мышцы является то, что она подчиняется закону «все — или ничего”. Это значит, что на слабый, допороговой силы раздражитель сердечная мышца не отвечает, (т.е. не возбуждается и не сокращается) («ничего”), а на раздражитель пороговой, достаточной для возбуждения силы сердечная мышца реагирует своим максимальным сокращением («все”) и при дальнейшем увеличении силы раздражения ответная реакция со стороны сердца не изменяется. Это связано с особенностями строения миокарда и быстрым распространением по нему возбуждения через вставочные диски — нексусы и анастомозы мышечных волокон. Таким образом, сила сердечных сокращений в отличие от скелетных мышц не зависит от силы раздражения.

Проводимость — это способность сердца проводить возбуждение. Скорость проведения возбуждения в рабочем миокарде разных отделов сердца неодинакова.

По миокарду предсердий возбуждение распространяется со скоростью 0,8— 1 м/с,

по миокарду желудочков— 0,8 —0,9 м/с.

В атриовентрикулярной области на участке длиной и шириной в 1 мм проведение возбуждения замедляется до 0,02— 0,05 м/с, что почти в 20 —50 раз медленнее, чем в предсердиях. В результате этой задержки возбуждение желудочков начинается на 0,12—0,18 с позже начала возбуждения предсердий. Однако эта задержка имеет большой биологический смысл — она обеспечивает согласованную работу предсердий и желудочков, кроме того во время задержки проведения а атриовентрикулярном узле кровь успевает покинуть предсердия и перейти в желудочки.

Рефрактерность — состояние невозбудимости сердечной мышцы. Степень возбудимости сердечной мышцы в процессе сердечного цикла меняется.

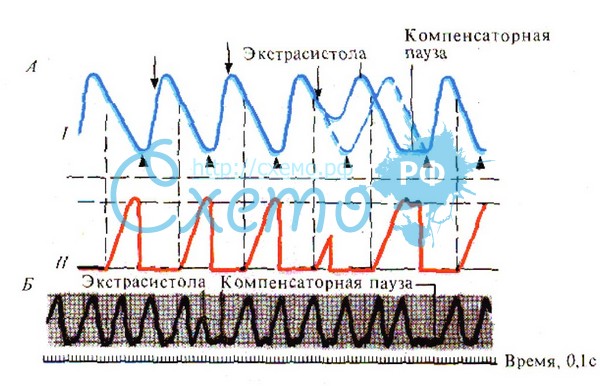

Во время возбуждения она теряет способность реагировать на новый импульс раздражения. Такое состояние полной невозбудимости сердечной мышцы называется абсолютной рефрактерностью и занимает практически все время систолы. По окончании абсолютной рефрактерности к началу диастолы возбудимость постепенно возвращается к норме — относительная рефрактерность. В это время (в середине или в конце диастолы) сердечная мышца способна отвечать на более сильное раздражение внеочередным сокращением — экстрасистолой. За желудочковой экстрасистолой, когда внеочередной импульс зарождается в атриовентрикулярном узле, наступает удлиненная (компенсаторная) пауза.

Она возникает в результате того, что очередной импульс, который идет от синусного узла, поступает к желудочкам во время их абсолютной рефрактерности, вызванной экстрасистолой и этот импульс или одно сокращение сердца выпадает. После компенсаторной паузы восстанавливается нормальный ритм сокращений сердца. Если дополнительный импульс возникает в синоатриальном узле, то происходит внеочередной сердечный цикл, но без компенсаторной паузы. Пауза в этих случаях будет даже короче обычной.

За периодом относительной рефрактерности наступает состояние повышенной возбудимости сердечной мышцы (экзальтационный период) когда мышца возбуждается и на слабый раздражитель. Период рефрактерности сердечной мышцы продолжается более длительное время, чем в скелетных мышцах, поэтому сердечная мышца не способна к титаническому сокращению.

Сократимость. Сократимость сердечной мышцы имеет свои особенности. Сила сердечных сокращений зависит от исходной длины мышечных волокон (закон Франка–Старлинга). Чем больше притекает к сердцу крови, тем более будут растянуты его волокна и тем большая будет сила сердечных сокращений. Это имеет большое приспособительное значение, обеспечивающее более полное опорожнение полостей сердца от крови, что поддерживает равновесие количества притекающей к сердцу, и оттекающей от него крови. Здоровое сердце уже при небольшом растяжении отвечает усиленным сокращением, в то время как слабое сердце даже при значительном растяжении лишь немного увеличивает силу своего сокращения, а отток крови осуществляется за счет учащения ритма сокращений сердца. Кроме того, если по каким–либо причинам произошло чрезмерное сверх физиолочески допустимых границ растяжение сердечных волокон, то сила последующих сокращений уже не увеличивается, а ослабляется.

Сила и частота сердечных сокращений меняется и под действием различных нервно–гуморальных факторов без изменения длины мышечных волокон.

Автоматия сердца — это способность ритмически сокращаться под влиянием импульсов, зарождающихся в самом сердце без каких-либо раздражений.

В сердечной мышце, имеется так называемая атипическая ткань, образующая проводящую систему сердц.

Эта ткань имеет более тонкие миофибриллы с меньшей поперечной исчерченностью. Атипические миоциты более богаты саркоплазмой. Ткань проводящей системы сердца более возбудима и обладает резко выраженной способностью к проведению возбуждения. В некоторых местах миоциты этой ткани образуют скопления или узлы.

Первый узел располагается под эпикардом в стенке правого предсердия, вблизи впадения полых вен. Он называется Водитель сердечного ритма Синоатриальный (Кейс-Флекса).

Второй узел располагается под эпикардом стенки правого предсердия в области атриовентрикулярной перегородки, разделяющей правое предсердие от желудочка, и называется предсердно-желудочковым (атриовентрикулярным) узлом (Ашофа-Товара).

От него отходит пучок Гиса, разделяющийся на правую и левую ножки, которые по отдельности идут в соответствующие желудочки, где они распадаются на волокна Пуркинье.

Все части проводящей системы обладают автоматией, однако в нормальных условиях функционирует только автоматия синоатриального узла, а автоматия других отделов подавлена более высокой частотой его возбуждений. При нарушении проводимости включатся автоматия других отделов проводящей системы. И исходя из этого части проводящей системы делятся на:

обладающие автоматией первого порядка – Водитель сердечного ритма с нормальной частотой сокращений

обладающие автоматией второго порядка – Атриовентрикулярный, с частотой ритма в 2 раза меньше номы.

обладающие автоматией третьего порядка – пучек Гиса.

Источник

Физиология сердца Свойства сердечной мышцы

Сердечная мышца обладает следующими свойствами: 1)автоматией —способностью сердца ритмически сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом; 2)возбудимостью —способностью сердца приходить в состояние возбуждения под действием раздражителя; 3)проводимостью —способностью сердечной мышцы проводить возбуждение; 4)сократимостью —способностью изменять свою форму и величину под действием раздражителя, а также растягивающей силы или крови.

Автоматия

Субстратом автоматии в сердце является специфическая щечная ткань, илипроводящая система сердца,которая состоит изсинусно-предсердного(синоатриального)(СА) узла,расположенного в стенке правого предсердия у места впадения в него верхней полой вены,предсердно-желудочкового(атриовентрикулярного)узла,расположенного в межпредсердной перегородке на границе предсердий и желудочков. От атриовентрикулярного узла начинается пучокГиса.Пройдя в толщу межжелудочковой перегородки, он делится на правую и левую ножки, заканчивающиеся конечными разветвлениями —волокнами Пуркинье.Верхушка сердца не обладает автоматией, а лишь сократимостью, так как в ней отсутствуют элементы проводящей системы сердца.

В нормальных условиях водителем ритма, или пейсмекером, является синоатриальный узел. Частота разрядов синоатриального узла в покое составляет 70в 1минуту. Атриовентрикулярный узел —это водитель ритма второго порядка с частотой 40 — 50в 1 минуту. Он берет на себя роль водителя ритма, если по каким-либо причинам возбуждение от СА не может перейти на предсердия при атриовентрикулярной блокаде или при нарушении проводящей системы желудочков. Если поражены все основные водители ритма, то очень редкие импульсы (20имп/с) могут возникать в волокнах Пуркинье —это водитель ритма 3-го порядка.

Следовательно, существует градиент автоматии сердца,согласно которому степень автоматии тем выше, чем ближе расположен данный участок проводящей системы к синусному узлу.

Электрическая активность клеток миокарда и проводящей системы сердца

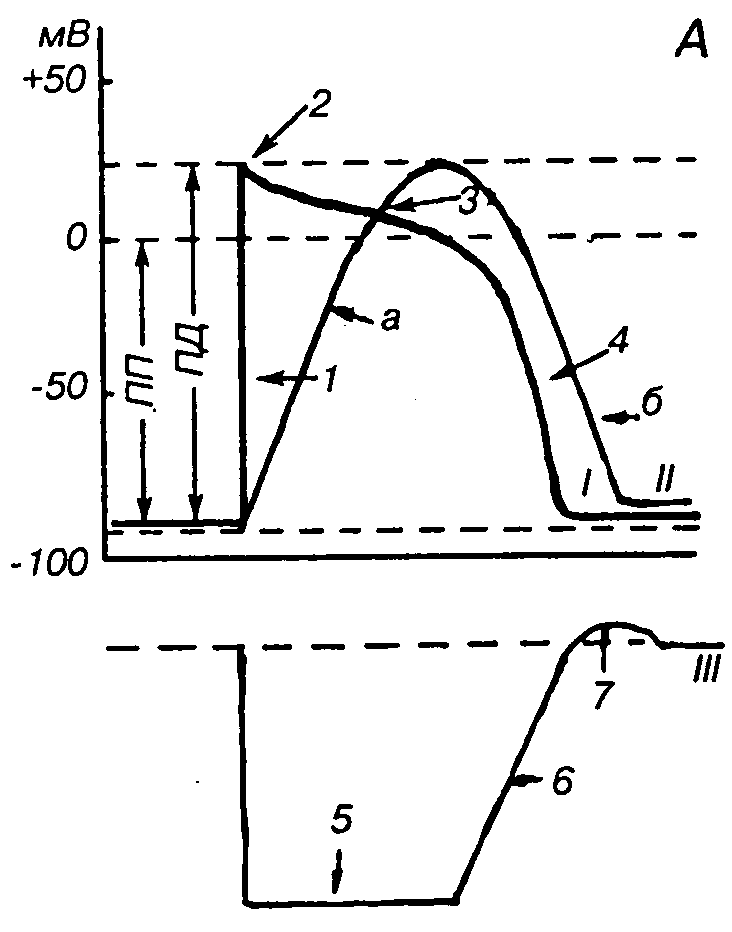

Потенциал действия кардиомиоцитов начинается с быстрой риверсии мембранного потенциала, составляющего -90мВ и создаваемого за счет К + -потенциала, до пика ПД (+30мВ) (рис.11). Этофаза быстрой деполяризации,обусловленная коротким значительным повышением проницаемости дляNa’ 1 «, который лавинообразно устремляется в клетку. Фаза быстрой деполяризации очень короткая и составляет всего 1—2мс. Начальный входNа + быстро инактивируется, однако деполяризация мембраны продолжается за счет активации медленных натрий-кальциевых каналов, а вход Са 2+ приводит к развитиюплато ПД —это специфическая особенность клеток миокарда. В этот период быстрые натриевые каналы инактивируются и клетка становится абсолютно невозбудима. Этофаза абсолютной рефрактерности.Одновременно происходит активация калиевых каналов, а выходящие из клетки ионы К + создаютфазу быстрой реполяризации мембраны.

Ускорение процесса реполяризации происходит за счет закрытия кальциевых каналов. В конце периода реполяризации постепенно закрываются калиевые каналы и реактивируются натриевые. Это приводит к восстановлению возбудимости кардиомиоцита и возникновению относительной рефракторной фазы. Длительность ПД кардиомиоцита составляет 200 — 400мс.

Р

Калий-натриевый насос, создающий потенциал покоя или мембранный потенциал миокардиоцита, может быть инактивирован под действием сердечных гликозидов (препараты наперстянки, строфантина), которые приводят также к повышению внутриклеточной концентрации Na + , снижению интенсивности обмена внутриклеточногоCa 2+ на внеклеточныйNа + , накоплению Ca 2+ в клетке. В результате сократимость миокарда становится больше. Ее можно увеличить и за счет повышения внеклеточной концентрации Са 2+ и с помощью веществ (адреналин, норадреналин),ускоряющих вход Са 2+ во время ПД. Если удалить Са 2+ из внешней среды или заблокировать вход Ca 2+ во время ПД с помощью таких веществ —антагонистов кальция, как верапамил, нифедипин и др., то сократимость сердца уменьшается.

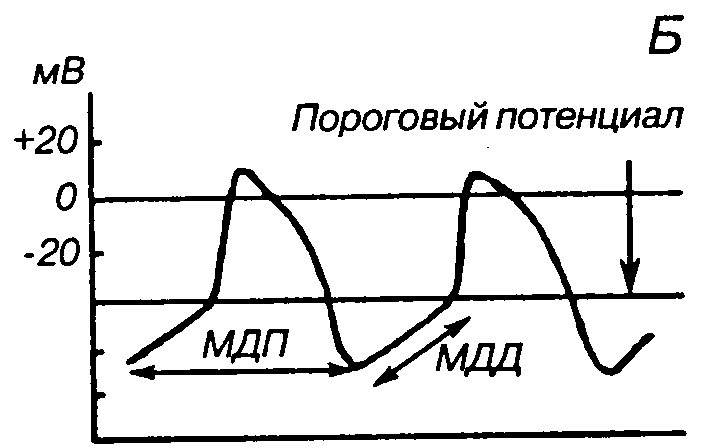

Клетки проводящей системы сердца и, в частности, клетки пейсмекера, обладающие автоматией, в отличие от клеток рабочего миокарда-кардиомиоцитов могут спонтанно деполяризоваться до критического уровня. В таких клетках за фазой реполяризации следует фаза медленной диастолической деполяризации. (МДД),которая приводит к снижению МП до порогового уровня и возникновению ПД. МДД —это местное, нераспространяющееся возбуждение, в отличие от ПД, который является

Таким образом, пейсмекерные клетки отличаются от кардиомиоцитов: 1)низким уровнем МП —около 50—70мВ, 2)наличием МДД, 3)близкой к пикообразному потенциалу формой ПД,4)низкой амплитудой ПД — 30-50мВ без явления риверсии (овершута).

Особенности электрической активности пейсмекерных клеток обусловлены целым рядом процессов, происходящих на их мембране. Во-первых, эти клетки даже в условиях «покоя» имеют повышенную проницаемость для ионов Na + , что приводит к снижению МП. Во-вторых, в период реполяризации на мембране открываются только медленные натрий-кальциевые каналы, так как быстрые натриевые каналы из-за низкого МП уже инактивирова-ны. В клетках синоатриального узла в период реполяризации быстро инактивируются открытые калиевые каналы, но повышается натриевая проницаемость, на фоне которой и возникает МДД, а затем и ПД. Потенциал действия синоатриального узла распространяется на все остальные отделы проводящей системы сердца.

Таким образом, синоатриальный узел навязывает всем «ведомым» отделам проводящей системы свой ритм. Если возбуждение не поступает от главного пейсмекера, то «латентные» водители ритма, т.е. клетки сердца, обладающие автоматией, берут на себя функцию нового пейсмекера, в них также зарождается МДД и ПД, а сердце продолжает свою работу.

Источник