- Таблица “Почвы и природные зоны”

- Природные зоны мира

- Таблица «Почвы и природные зоны»

- Особенности основных типов почв

- Что мы узнали?

- Таблица “Природные зоны России”

- Параметры характеристики природных зон

- Таблица “Природные зоны России” (8 класс)

- Таблица “Почвы природных зон мира”

- Природные зоны мира

- Типы и свойства почв

- Что мы узнали?

Таблица “Почвы и природные зоны”

Чистая вода, воздух и энергия солнца – основополагающие условия жизни на земном шаре. Большое разнообразие климатических поясов привело к тому, что материки были разделены на природные зоны: одни из них очень похожи между собой, другие – уникальны и неповторимы. Рассмотрим, какие почвы характерны для природной зоны для того или иного климатического пояса.

Природные зоны мира

Природные зоны – это природные комплексы, которые занимают большие площади и характеризуются общим типом ландшафта. Большое влияние на их формирование оказывает климат, с особенностями соотношения влаги и тепла.

Основной характеристикой любой природной зоны является уникальные растения и животные, населяющие данную территорию, но, прежде всего – неповторимый состав почвы.

Структура почвы, особенности ее происхождения и уровень плодородия лежат в основе почвенной классификации.

Таблица «Почвы и природные зоны»

Природная зона

Содержание гумуса

Свойства почвы

Условия почвообразования

Мало тепла и растительности

Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение

А) Тайга Европейской части

К>1, растительные остатки – хвоя

Промыв весной, больше растительных остатков

К=1, много растительных остатков, много тепла

Сухой климат, разреженный растительный покров, K

Особенности основных типов почв

В зависимости от принадлежности к определенной климатической зоне различают следующие типы почв:

которые читают вместе с этой

В этой зоне царит тундро-глеевый тип почвы, который сформировался при скудном выпадении осадков и низких температурах. Грунт прогревается только на поверхности, а на глубине находится лишь промерзшая земля.

Постоянный холод не дает влаге испаряться в полной мере, из-за чего на поверхности земли накапливается избыток влаги. Неудивительно, что в тундровой зоне растительность развита очень слабо. Преобладают в ней мхи, лишайники, немногочисленные карликовые деревья и кустарники.

В этой климатической зоне не встретишь лесов, и этому дает объяснение само слово «тундра», которое переводится как «безлесье».

Для нее характерны подзолистые, глеево-подзолистые и дерново-подзолистые почвы – как правило, кислые, очень влажные, с небольшим содержанием гумуса. Климат в меру холодный и достаточно влажный, способствующий распространению болот и лесов.

Гумус – это важнейшая составная часть почвы, органическое вещество, содержащее в себе все питательные компоненты, необходимые для развития растений.

- Почвы лесостепной зоны.

Делятся на выщелоченные и оподзоленные черноземы, бурые лесные и серые лесные почвы. Благодаря значительному содержанию гумуса они умеренно плодородны, а относительно теплый и влажный климат создает благоприятные условия для лесных массивов, которые перемежаются со степными территориями.

Благодаря глубокому слою гумуса в этой зоне главенствует самая плодородная почва – чернозем. Мягкий климат и отсутствие морозных зим позволяет выращивать многие культуры, однако для получения высоких урожаев необходимо обеспечить обильное увлажнение. Подавляющую часть территории степной зоны занимают равнины.

- Почвы зоны сухих степей.

Преобладающие почвы – каштановые. Гумуса в них достаточно, однако засушливый климат с редкими и скудными осадками вызывает сильное испарение влаги с поверхности земли. Для поддержания стабильной урожайности в такой зоне необходим регулярный и очень обильный полив.

Зона представлена коричневыми аридными почвами, с повышенным засолением и эрозией. Незначительное содержание гумуса обуславливает низкое плодородие, и этому также способствует крайне засушливый климат с недостаточным количеством осадков.

Характерные для этой зоны почвы – сероземы, которые определяются низкой концентрацией гумуса. Климат очень жаркий, засушливый.

Характерный вид почвы – красноземы, в которых особенно остро чувствуется дефицит азота и фосфора. Содержание гумуса – незначительное.

Для этой климатической зоны характерна стабильная температура в течение всего года, повышенная влажность и обилие осадков.

Главной характерной чертой пойменных почв является их частое затопление близлежащими реками. Концентрация гумуса в них может быть весьма высокой, но при этом неравномерной.

Что мы узнали?

Появление различных природных зон стало возможным благодаря климату. Как следствие, различается не только растительный и животный мир этих территорий, но и состав почвы. Изменения ее связаны с различными температурами и неравномерным количеством выпадения осадков.

Источник

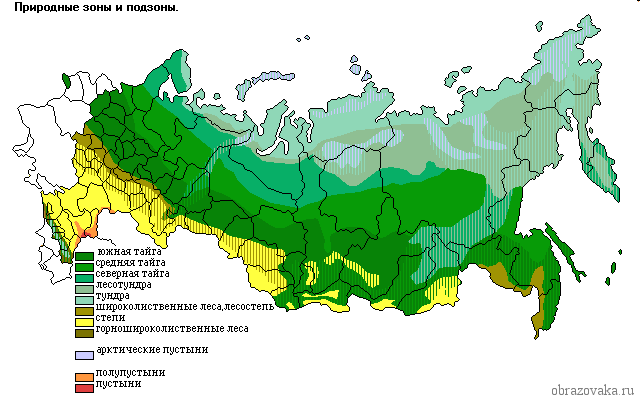

Таблица “Природные зоны России”

Сейчас, изучая географию на уроках, у нас есть возможность использовать различные информационные материалы: карты, схемы, фотографии. Еще в 19 веке знания о природных зонах были весьма скудными. Долгое время ими занимался Василий Васильевич Докучаев, но он так и не смог систематизировать собранные данные, и его дело продолжил Лев Семенович Берг, известный в СССР географ.

Параметры характеристики природных зон

Любой биологический комплекс имеет схожие характеристики. Это касается животного и растительного мира, почв, климатических условий зимой и летом.

Задача учащегося – уметь систематизировать информацию и давать характеристику природных зон России с помощью таблицы.

Л. С. Берг не только дал подробную характеристику природных зон всей Евразии, но и определил отличия на других континентах, собрав обширные материалы о природе разных регионов. Его учебник “Природа СССР” стал основой для тех знаний, которые мы имеем теперь.

Таблица “Природные зоны России” (8 класс)

Название зоны

Географическое положение

Острова Северного Ледовитого океана, север полуострова Таймыр

Преобладают холодные арктические воздушные массы. Лето короткое и холодное.

Мхи, лишайники, полярный мак

Белый медведь, морж, тюлень

От побережья Северного Ледовитого океана до полярного круга. Самая широкая полоса тундры в Сибири.

Длинная зима (9 мес.), много осадков, недостаточное испарение, лето непродолжительное.

Мхи, лишайники, ягодные кустарники

Северный олень, песец, заяц-беляк

Протяженность по всей территории России, узкой полосой от тундры к тайге.

Субарктический, постепенное потепление. Средняя температура января от -10° до – 40°, летом +13°-+19°

Преобладают торфяные и сфагновые болота. Почвы торфяно-глеевые и с переходом на глеево-подзолистые.

Низкорослые ели, пихта, кедр, карликовая береза

Бурый медведь, лось, заяц-беляк. Из птиц: глухарь, рябчик, кедровка

Протяженность от Балтийского моря до побережья Тихого океана. Занимает всю Сибирь.

Теплое лето (4-5 месяцев) и холодная зима. Температура января от -10° до -50°. июля +16°

Это природная зона лесов. Представители: лиственница, пихта, ель, кедр, сосна

Бурый медведь, лось, белка, волк, соболь, рысь.

Европейская часть России и юг Западной Сибири.

Подзолистые, преобладает гумусовый слой.

Много травянистой растительности. Из деревьев встречаются как хвойные, так и лиственные

Лось, заяц, бобр, кабан, лисица, енот.

Русская равнина и юг Дальнего Востока.

Умеренный в Европейской части и муссонный на Дальнем Востоке.

Серые подзолистые, бурые лесные, в Европейской части – черноземы.

Дубы, клены, липы, осины. Из-за чрезмерного использования людьми практически все леса вырублены.

Заяц, кабан, выхухоль, лисица

Узкая переходная полоса от лесов к степям.

Лиственные породы деревьев и многообразие трав

Северное побережье Черного моря, юг Западной Сибири

Засушливый, испарение высокое, влажность низкая. Зимы морозные, лето жаркое.

Травы и злаки: ковыль, перекати-поле, пшеница

Мыши, суслики, змеи. Из птиц – степной орел

Районы около Каспийского моря

Засушливый климат с холодными зимами

Серо-бурая почва, преобладают солончаки, солонцы

Засухоустойчивые растения. Встречаются ценные виды растений для корма для овец и верблюдов.

Змеи, черепаха, тушканчик, скорпион

Южное побережье Черного моря

Теплый морской климат на протяжении года

Бурые горно-лесные почвы, желтоземы и перегнойно-карбонатные

Муфлон, черепаха, змеи, благородный олень

Формирование природных зон в горных областях происходит на высоте более 2000 м. На Кавказе и Урале такая высота соответствует альпийским лугам, в северных районах Сибирских гор – горной тундре.

которые читают вместе с этой

Источник

Таблица “Почвы природных зон мира”

На огромной территории земного шара выделяют множество типов почв. Образование того или иного типа зависит от климатического пояса, температуры и природных условий в целом. Какие же виды почв бывают, и как они расположены относительно природных зон?

Природные зоны мира

Природная зона – это обособленная территория, которая обладает рядом характеристик, присущих только этому природному комплексу: флора, фауна, состав почвы. К основным природным зонам относятся: арктические пустыни, тундра, лесная зона, степи и полупустыни. Кроме лесных выделяют также переходные зоны. К ним относятся лесостепи, полупустыни, лесотундра. Особенностью этих зон является то, что они обладают характеристиками двух соседних зон. Некоторые ученые к основным зонам относят саванны, мусонные и экваториальные леса.

Изучением природных зон впервые занялся немецкий географ А. Гумбольдт в начале XIX века, а учение о природных зонах было разработано в России В. В. Докучаевым в 1899 году.

Типы и свойства почв

Почва – природное образование, обладающее плодородием и создающееся под влиянием горных пород, климата, растительности, животного мира, рельефа, деятельности человека и геологического возраста территории. Процесс формирования почвы идет столетиями и тысячелетиями.

Почва обладает рядом свойств: цвет, влажность, механический состав, структура, плотность, наличие включений.

Арктические почвы встречаются в арктических пустынях. Такой тип почвы образуется в процессе таяния вечной мерзлоты. Плодородный слой составляет не более 2 см. Эти почвы не восстанавливаются и из-за сурового климата на них нет растительности.

которые читают вместе с этой

В тундровой зоне встречается в основном тундрово-глеевые почвы. Такой тип почвы формируется в условиях сурового климата, при низких температурах и малочисленных осадках. Грунт способен прогреваться исключительно на поверхности, а для глубинного слоя характерна вечная мерзлота.

Для таежной и лесной зоны характерны подзоличтые дерново-подзолистые и глееподзолистые почвы. В таких почвах содержится мало гумуса (удобрений). На этих территориях расположено множество болот и лесов, которые формируются под воздействием холодного и влажного климата.

В лесостепной зоне преобладают бурые лесные и серые лесные почвы. Эти виды почв считаются довольно плодородными из-за достаточного содержания гумуса. Степная зона же отличается самой плодородной почвой – черноземом, в которой содержится самый глубокий слой гумуса.

В зоне сухих степей преобладают каштановые почвы. Почва здесь достаточно плодородна, но из-за засушливого климата высокая урожайность возможна только при обильном поливе.

В полупустынях преобладают коричневые почвы, которые характеризуются эрозией и большим процентом засоления. Такой тип почвы считается неплодородным из-за низкого содержания гумуса и засушливого климата.

В сухих и влажных субтропиках преобладают сероземы и красноземы, содержание гумуса в которых незначительное.

Для лучшего усвоения материала следует запомнить таблицу «Почвы природных зон мира».

| Природная зона | Тип почвы | Содержание гумуса | Географическое положение почвы |

| арктическая пустыня | арктическая | очень малое | Арктика |

| тундра | тундрово-глеевый | незначительное | Чукотка, Аляска, США |

| лесная зона | подзодистый, дерново-подзодистый, серые лесные, таежно-мерзлотный | в тайге – незначительное, в широколиственных лесах – 4-5% | Дальний восток, Восточная Сибирь |

| степи | черноземы, каштановые | 10-12% (самые плодородные) | Поволжье |

| полупустыни | бурые, серо-бурые | небольшое | Забайкалье, Кавказ |

Самой плодородной почвой считается та, в которой содержание гумуса больше.

Что мы узнали?

Информация о почвах природных зон мира занимает важное место в изучении географии. Почва формируется под воздействием климата, природного и растительного мира, а ее плодородность зависит от содержания в ней плодородного слоя – гумуса.

Источник

_small.jpg)