Развитие животных в эмбриональный период

В эмбриональном развитии животных выделяют три периода:

1) зародышевый — от оплодотворения до формирования особи,

3) плодный – от конца зародышевого периода до рождения животного. Зародышевый, плодный и в целом эмбриональный период у различных видов животных имеет различную продолжительность (табл. 1)

Таблица 1. Продолжительность зародышевого, плодного и эмбрионального периодов (в днях).

| Вид животного | Продолжительность зародышевого периода | Продолжитель-ность плодного периода | Продолжительность эмбрионального периода |

| в среднем | колебания | ||

| Корова | 60-65 | 220-230 | 260-300 |

| Овца | 45-50 | 100-110 | 140-160 |

| Свинья | 30-35 | 80-90 | 110-120 |

| Лошадь | 75-90 | 240-260 | 310-360 |

Индивидуальные отклонения в продолжительности эмбрионального периода зависят от породы, кормления и содержания животных и других факторов. Например, у коров абердин-ангусской породы беременность продолжается в среднем 281 день, а у коров шортгорнской породы — 285 дней, у овец гемпширской породы – 144 дня, а у овец породы рамбулье – 150 дней. При хорошем кормлении и содержании беременных животных продолжительность эмбрионального периода сокращается.

У сельскохозяйственных животных слияние яйцеклетки со спермием происходит в первой трети яйцевода. Образовавшаяся от слияний половых клеток зигота, в первые двое-трое суток, из яйцевода продвигается в рог матки, задерживается в складках ее стенок, прикрепляется к ним и остается здесь до рождения. С момента образования зиготы начинается процесс индивидуального развития организма.

Процесс развития происходит путем многообразных изменений, в результате которых зародыш постепенно превращается во взрослый организм. Развитие животных состоит из следующих важных процессов:

1) увеличение числа клеток развивающегося организма путем деления,

2) дифференциации клеток по величине, строению и функции,

3) образование определенных органов, состоящих из различных клеток и тканей.

Все основные процессы, в результате которых получается сложный организм животного, имеющий в своем строении основные видовые и породные признаки, происходят уже в зародышевый период. В плодный период у животного продолжается увеличение общих размеров тела, усложнение и дифференциация тканей и органов, развивается кора полушарий большого мозга, первые мозговые центры, ведающие дыханием, пищеварением, движением и т.д.

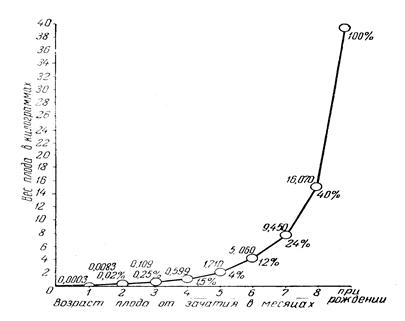

В эмбриональный период развитие животных происходит неравномерно: сильнее в зародышевой стадии и медленнее в плодной. Скорость развития зародыша в начальный период очень большая. Зигота, имеющая размеры в пределах сотых миллиметра и вес менее миллиграмма, через 8-10 дней достигает размера миллиметра, а через месяц – нескольких сантиметров, увеличившись в весе в несколько сот раз. В дальнейшем скорость развития уменьшается. Это подтверждается следующими данными Г.А. Шмидта (табл. 2)

За первый месяц вес зародыша теленка увеличивается в 600 раз, за второй месяц – лишь в 43,3, а за девятый только в 1,4 раза.

Но наибольшее увеличение веса теленка происходит во второй, период эмбрионального развития. В пятимесячном возрасте зародыш весит только 2,8 кг, а к моменту рождения достигает 35-40 кг и более (рис. 1).

Таблица 2. Особенности развития теленка в эмбриональный период.

| Возраст (в мес. от зачатия) | Вес (в кг.) | Кратность увеличения веса за каждый месяц | Возраст (в мес. от зачатия) | Вес (в кг.) | Кратность увеличения веса за каждый месяц |

| 0,0000005 0,0003 0,013 0,150 0,820 | — 43,3 11,5 5,5 | 2,80 7,00 16,00 27,00 35,00 | 3,4 2,5 2,3 1,7 1,4 |

Рисунок 1. Увеличение веса телят швицкой породы в период эмбрионального развития.

Аналогичная закономерность развития наблюдается и у животных других видов, что подтверждается данными П.Д.Пшеничного и А.И. Лопырина (табл.3)

Таблица 3. Изменение веса поросят и ягнят в эмбриональный период

| Возраст (в днях) | Вес (в г.) |

| поросята | ягнята |

| — — | 0,77 — |

Количественные и качественные изменения и превращения, происходящие в зародышевый и плодный периоды, в конечном итоге приводят к формированию такого организма, который имеет сложное строение тканей и органов (кожа, мышцы, мозг, сердце, легкие, желудок, почки и т.д.) и разнообразные функции (кровообращения, дыхания, пищеварения, нервная деятельность и т.д.), что и дает ему возможность существовать после рождения в совершенно новых для него условиях. В момент рождения животное имеет внешний облик, свойственный данному виду.

Развитие в постэмбриональный период. При рождении животные имеют следующую живую массу, от которого возможны небольшие отклонения: жеребята 40-60кг, телята 25-40кг, поросята 1-1,5кг. Живая масса животных при рождении зависит от породы, пола новорожденного и возраста матери, от кормления ее в период беременности. От симментальских коров, например, молодняк рождается более крупным, чем от коров красной степной породы. Молодняк мужского пола имеет массу на 10-12% больше, чем молодняк женского пола. От более крупных матерей (в пределах одной и той же породы) рождается и более крупное потомство. Животные среднего возраста дают молодняк крупнее, животные более молодые и старые – мельче. При хорошем кормлении маток в период беременности рождаются более тяжелые телята, ягнята, поросята и жеребята. У многоплодных животных (свинья и овца) живая масса новорожденных зависит также и от числа рождающегося потомства.

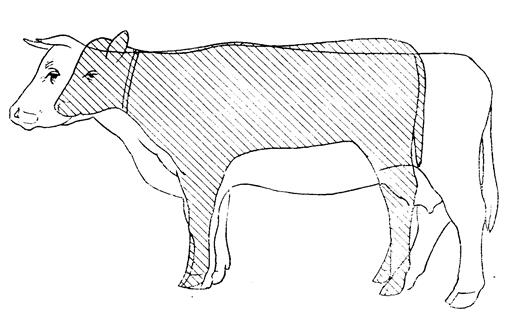

Новорожденные животные имеют определенный тип телосложения; для них характерны высоконогость, высокозадость, короткое и узкое (плоское) туловище и относительно короткая и широкая голова (телята, ягнята, жеребята, рис.2) вследствие того, что в эмбриональный период костяк развивается неравномерно: наиболее интенсивно растут трубчатые кости (конечности) и менее интенсивно позвоночник и плоские кости, формирующие глубину и ширину туловища.

Рисунок 2. Пропорции телосложения взрослой коровы и новорожденного теленка.

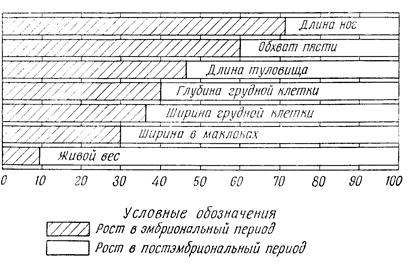

Неравномерный рост костяка у крупного рогатого скота в эмбриональный период представлен на рисунке 3. (Е.Я. Борисенко, К.В. Баранова, А.П. Лисицын 1984г.)

Все показатели взрослого животного приняты за 100. Наибольшего развития к моменту рождения достигают конечности в длину (70% длины их у взрослого животного), затем с последовательным уменьшением идут: обхват пясти (60%), длина туловища (45%), глубина грудной клетки (40%), ширина грудной клетки (35%), ширина в маклоках (30%), вес тела (меньше 10%). Такой тип телосложения травоядных животных выработался в процессе их эволюции. Это имело важное значение для приспособления животных к условиям существования: необходимость с первых дней после рождения следовать за матерью и бегом спасаться от хищников.

Рисунок 3. Сравнительный рост костяка у крупного рогатого скота в эмбриональный и постэмбриональный периоды.

В постэмбриональной жизни животных различают следующие три периода: 1) созревание, 2) зрелость и 3) старение. Первый период продолжается от рождения до периода, когда животные идут на случку: крупный рогатый скот и овцы в возрасте 16-18 месяцев, свиньи в 9-10 месяцев, лошади в возрасте 3-4 лет. К этому времени формируются основные черты индивидуальности и отличия данного животного от других животных той же породы и стада. Во второй период постепенно происходит расцвет функциональной деятельности животных: воспроизводительная способность и продуктивность их достигают максимального развития. В третий период воспроизводительные функции угасают, и продуктивность животных постепенно снижается.

Особенности развития животных в постэмбриональный период заключается в следующем. Развитие молодняка, так же как и в эмбриональный период, происходит неравномерно. Наиболее интенсивно оно в первые месяцы жизни.

С увеличением возраста телят их живая масса непрерывно возрастает, но идет неравномерно: средние суточные привесы сначала увеличиваются, а затем уменьшаются, а относительный прирост больший в начальный период, затем постепенно падает.

В первый год жизни молодняк крупного рогатого скота достигает половины массы взрослого животного, во второй год жизни скорость увеличения массы уменьшается. К наступлению периода зрелости животное имеет следующую живую массу: лошади 400-700 кг, крупный рогатый скот 300-700 кг, овцы 40-100 кг, свиньи 200-250 кг. Масса взрослого животного зависит от их вида, породы, кормления и условий выращивания.

Сопоставление массы новорожденных и взрослых животных показывает, что масса животных за постэмбриональный период увеличивается у лошадей в 10-12 раз, у крупного рогатого скота в 10-15, у овец в 15-20, у свиней в 150-200 раз.

В постэмбриональный период отдельные кости скелета животных растут с неодинаковой скоростью. Если в эмбриональный период наиболее интенсивно растут трубчатые кости (конечности) и менее интенсивно позвоночник и кости, обуславливающие глубину и ширину туловища, то в постэмбриональный период интенсивнее растут позвоночник, ребра, грудная кость, тазовые кости и менее интенсивнее кости конечностей. На рисунке 4 показан прирост (в процентах) отдельных частей скелета животного от рождения до взрослого состояния у крупного рогатого скота. Как видно из приведенного рисунка, в постэмбриональный период происходит увеличение ширины в маклоках на 70%, ширины грудной клетки на 65, глубины грудной клетки на 60, длинны туловища на 55, обхвата пясти на 40, длины конечностей только на 30 и живой массы более чем на 90%.

Неравномерное развитие отдельных частей скелета с возрастом приводит к большим изменениям пропорций тела животных. Высота в холке у животных принята за 100, а все остальные показатели развития, нанесены на схему (длина, глубина и ширина туловища) даны в процентах от высоты в холке.

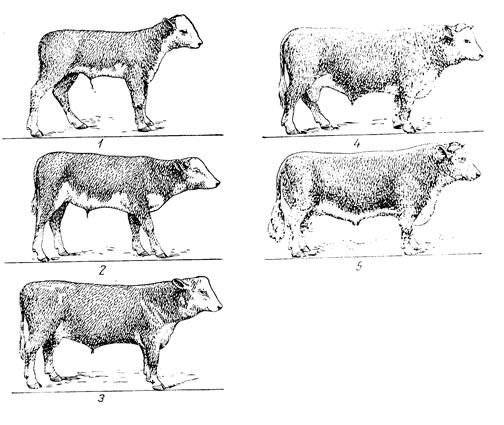

Сопоставление силуэта теленка и коровы показывает особенности телосложения молодых и взрослых животных. Взрослые животные по сравнению с молодыми низконоги, более растянуты, имеют более глубокое и широкое туловище (рис. 4).

Рисунок 4. Изменение линейной пропорции у крупного рогатого скота в постэмбриональный период.

1 – двухдневный теленок; 2 – пятинедельный бычок;

3 – тринадцатимесячный бык; 4 – бык в возрасте 22 месяцев;

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

1. Онтогенез. Эмбриональное развитие животных

Эмбриональное (зародышевое) развитие охватывает процессы от первого деления зиготы до выхода из яйца или рождения и у большинства животных включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и органогенез.

Дробление — это семь-восемь последовательных митотических делений зиготы.

При дроблении дочерние клетки ( бластомеры ) не расходятся и не увеличиваются в размерах. С каждым следующим делением их размеры уменьшаются.

Яйцеклетки с небольшим запасом питательных веществ делятся полностью, т. е. происходит полное дробление. Если яйцеклетка содержит большое количество желтка, то наблюдается частичное дробление — делится только диск цитоплазмы с ядром, а сам желток остаётся без изменений (например, у птиц).

Бластула — это шарообразный зародыш, стенка которого ( бластодерма ) образована одним слоем клеток, а внутри — полость ( бластоцель ).

После дробления начинается гаструляция — часть клеток бластодермы перемещается внутрь зародыша. В результате этих перемещений образуется гаструла.

Гаструла — двухслойный зародыш, состоящий из двух зародышевых листков: наружного ( эктодермы ) и внутреннего ( энтодермы ).

У ланцетника образование гаструлы происходит в результате впячивания части бластодермы внутрь бластоцеля.

Внутренняя полость гаструлы называется первичной кишкой . Её связывает с внешней средой отверстие ( бластопор ), которое становится первичным ртом .

На стадии гаструлы (двух зародышевых листков) прекращается развитие двухслойных животных — губок и кишечнополостных.

У всех остальных животных развитие продолжается, и образуется третий зародышевый листок — мезодерма . Она формируется из энтодермы и всегда расположена между экто- и энтодермой в первичной полости тела.

Дальнейшая специализация клеток зародышевых листков обеспечивает формирование тканей и органов, т. е. гисто- и органогенез .

Из энтодермы образуется хорда — внутренний скелет в виде гибкого тяжа, расположенный на спинной стороне. Позже вместо хорды у позвоночных развивается позвоночник, и только у некоторых животных (например, у хрящевых рыб) её остатки сохраняются в течение всей жизни.

Из эктодермы, расположенной над самой хордой, выделяется нервная пластинка . Затем края пластинки поднимаются и смыкаются. Образуется нервная трубка — зачаток центральной нервной системы. Формируется нейрула .

Нервная трубка, хорда и кишечник создают осевой комплекс органов зародыша, который определяет двустороннюю симметрию тела.

Из эктодермы у позвоночных животных образуется нервная система, органы чувств, покровный эпителий с его железами и производными структурами (волосы, перья, копыта, когти и т. п.).

Из энтодермы формируются органы пищеварительной и дыхательной системы: эпителий средней кишки, печень и поджелудочная железа, жабры, лёгкие, плавательный пузырь, а также щитовидная железа.

Из мезодермы формируются все виды мышечной и соединительной ткани (например, дерма кожи, тела позвонков), кровеносная система, органы выделения, половые железы.

Источник