- Переходная форма Птицы-Млекопитающие

- Переходные формы. Найдены ли они?

- Древо жизни

- Следствие первое: строение организмов можно предсказать

- Следствие второе: общих родственников можно найти

- Следствие третье: переходные формы повсюду

- Следствие четвертое: некоторые переходные формы интереснее других

- Следствие пятое: неуловимые предки

- Следствие шестое: и все-таки их можно отыскать

- Заключение

Переходная форма Птицы-Млекопитающие

Нет такой и никак она не называется. Птицы и млекопитающие произошли от разных ветвей древнейших пресмыкающихся. И в разное время. Между ними 2 цепочки предков на миллионов 7-8 истории.

Утконос, но в чем то он похож

Давайте его разберем

У утконоса есть роговой вырост в виде клюва, есть воронья кость, непостоянная и никая температура тела, шпоры с ядовитым жалом и яйцеклад, в животном умещаются характеристики и рептилии, птиц и млекопитающего, молочные железы . Геном утконоса доказывает, что животное имеет характеристики и птиц, рептилий с млекопитающими, в этом и уникальность этого животного, изучения его ген продолжаются, потому что еще многое предстоит узнать обо всех яйцекладущих млекопитающих и их эволюцию .

Явную переходную форму птицы в млекопитающее нет и по останкам динозавров с перьями не найдено, потому что млекопитающие и птицы произошли от разных видов рептилий точное время никто не знает, кто вперед появился птицы или млекопитающие, так как каждая новая находка меняет всю летопись и теории.

Вот и ген утконоса завел многих в тупик

как чувствуете, всё это великое разно-образие жизни, больше к чему скланяются выводы все-возможных исследований, что всё зарождалось и формировалось в чреде процессов само-зарождения и формирования жизни, либо всё что мы кругом наблюдаем говорит об актах творения, плодах Высшего разума, творческих, изобретательских способностях некого Сверхразума.

Источник

Переходные формы. Найдены ли они?

Что такое переходные формы? Это виды, в строении которых возникают новые элементы, характерные для их эволюционных потомков, но еще сохраняются старые элементы, доставшиеся в наследство от эволюционных предков. А еще это источник мифов о Теории эволюции, стабильно работающий уже полтора столетия.

Ученые из года в год ищут «переходное звено» от обезьяны к человеку и никак не могут найти. Противники эволюционизма утверждают, что переходных форм нет, а этот ваш археоптерикс – тупиковая ветвь. Журналисты пугают общественность тем, что у человека и банана 50% общей генетической информации. Если птицы и крокодилы родня, то где окаменелости мезозойской крокоутки? – вопрошают диванные скептики. Да и от самого термина несет какой-то недоделанностью. Что это за вид такой, который «ни то ни сё»?

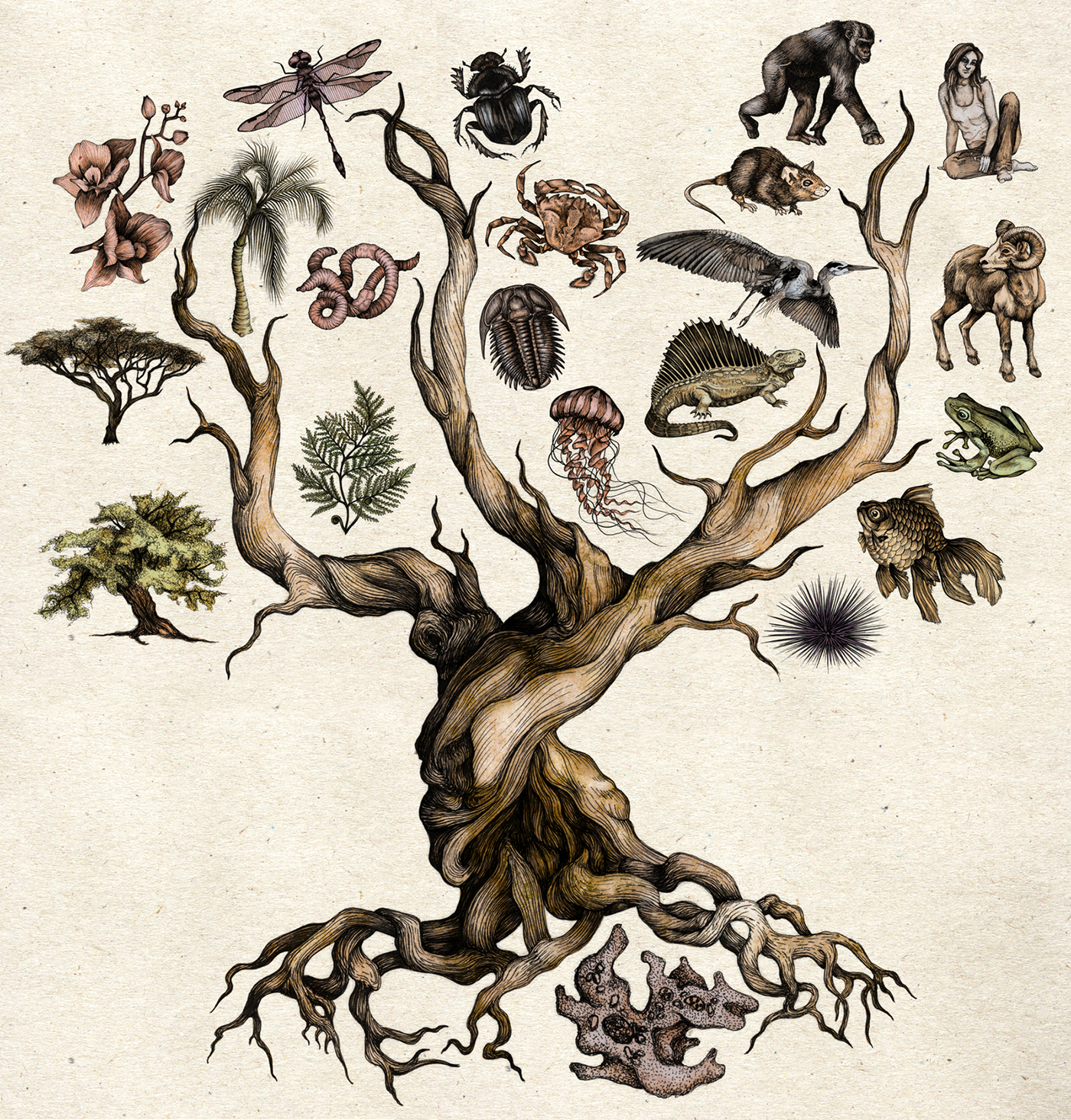

Древо жизни

Для того чтобы получить представление о переходных формах, надо обратиться к биологической систематике. Идея «разложить по полочкам» все разнообразие живых организмов не нова. В XVIII веке очередной способ классификации был предложен шведским натуралистом Карлом Линнеем. Способ оказался настолько удачным, что после важного апгрейда в середине XIX века используется до сих пор.

В чем тут суть? Неожиданно все формы жизни устроены не абы как. Анатомические структуры – все эти органы и ткани – не разбросаны в хаотичном порядке, а подчиняются определенным закономерностям. Вот, к примеру, позвоночник. Он есть у рыб, птиц, рептилий, зверей и амфибий. Но ни одного жука с позвоночником вы не найдете. Как нет и птиц без позвоночника. А те, у кого есть позвоночник, делятся на рыб (с жабрами и без лап) и четвероногих (с легкими и лапами). А четвероногие, например, могут быть пернатыми, шерстистыми, чешуйчатыми или с голой слизистой кожей. Описание, конечно же, очень упрощенное, но принцип понятен.

Анатомические структуры выстраиваются в иерархическом порядке, от общего к частному, что позволяет разделить все организмы на соответствующие иерархические группы. Отсюда получаем биологическую систематику с известными всем типами, классами, отрядами, семействами, родами и видами.

Но почему живые организмы устроены именно так? Ключом к ответу на этот вопрос стала теория эволюции, предложенная Чарльзом Дарвином в 1859 году. Иерархия анатомических структур отражает ход эволюции, а их единство у разных организмов говорит об общем происхождении. К настоящему времени этот тезис многократно подтвержден фактами из сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии и генетики.

Систему биологической классификации можно представить в виде дерева (скорее куста), на котором каждый отдельный листик – это вид, а ветви и стволы – разные таксоны. Такое «дерево» называют филогенетическим, эволюционным, или же Древом жизни.

Из вышесказанного для нас важными будут шесть следствий.

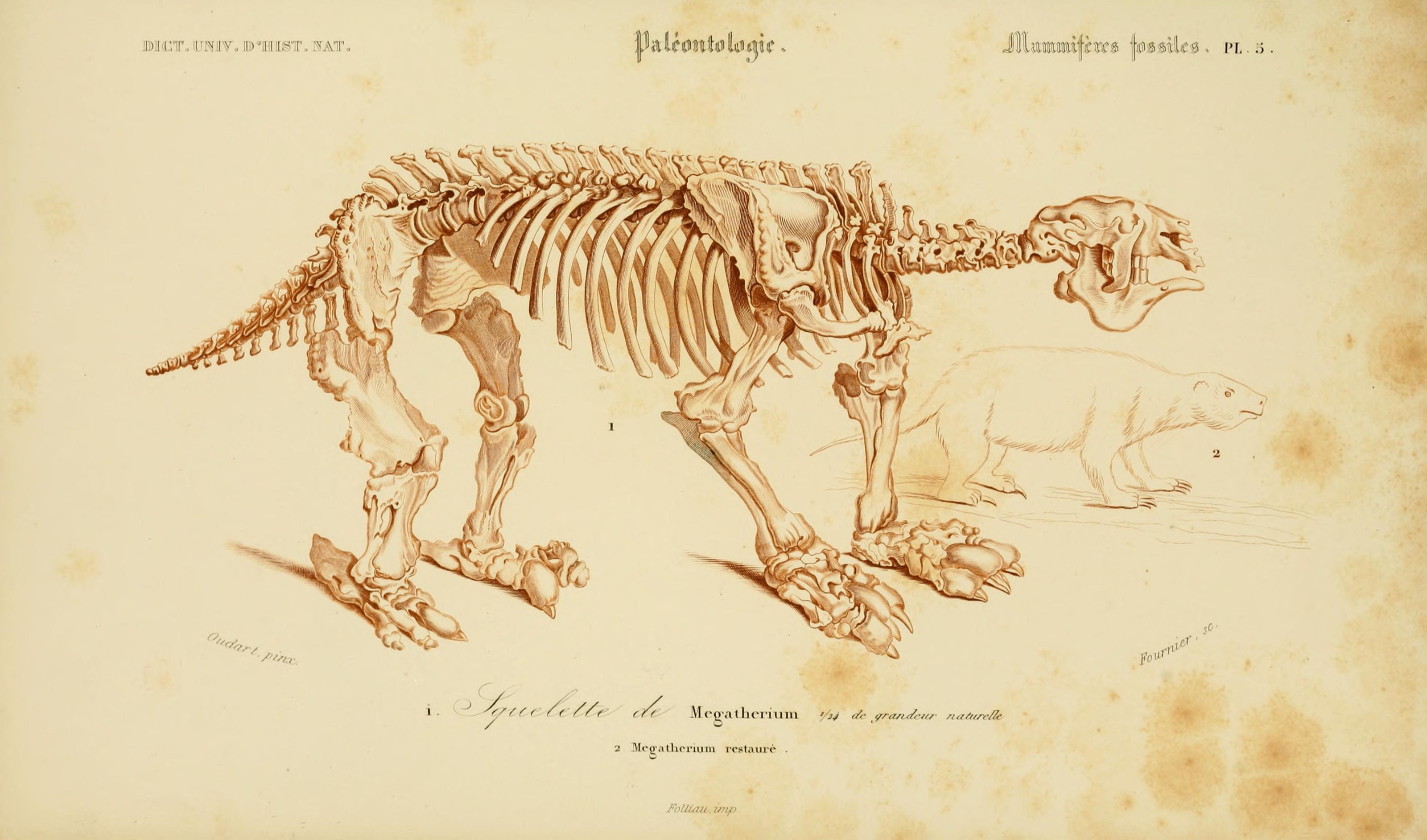

Следствие первое: строение организмов можно предсказать

Могут ли у кошек быть копыта? Если кит плавает в воде, то почему у него нет жабр? Где искать цветок папоротника? Чтобы ответить на подобные вопросы, вовсе не нужно осматривать всех китов и кошек, и следить за всеми папоротниками в Купальскую ночь. Зная биологическую систематику можно заранее сказать, какие анатомические признаки должны присутствовать у той или иной группы организмов.

Такой инструмент очень удобен в палеонтологии. Имея всего один зуб можно классифицировать животное, иногда с точностью до рода. И на основании этого сделать вполне надежную реконструкцию. А уже потом, когда (и если) будет найден полный скелет, можно уточнять детали и делать нашу реконструкцию все более реалистичной.

Но можно обойтись и вовсе без останков. Например, если нас интересует общий предок всех кошачьих, мы можем составить абстрактный портрет, исходя из признаков, характерных для этого семейства. Получается, что окаменелостей нет, а мы уже знаем, кого искать.

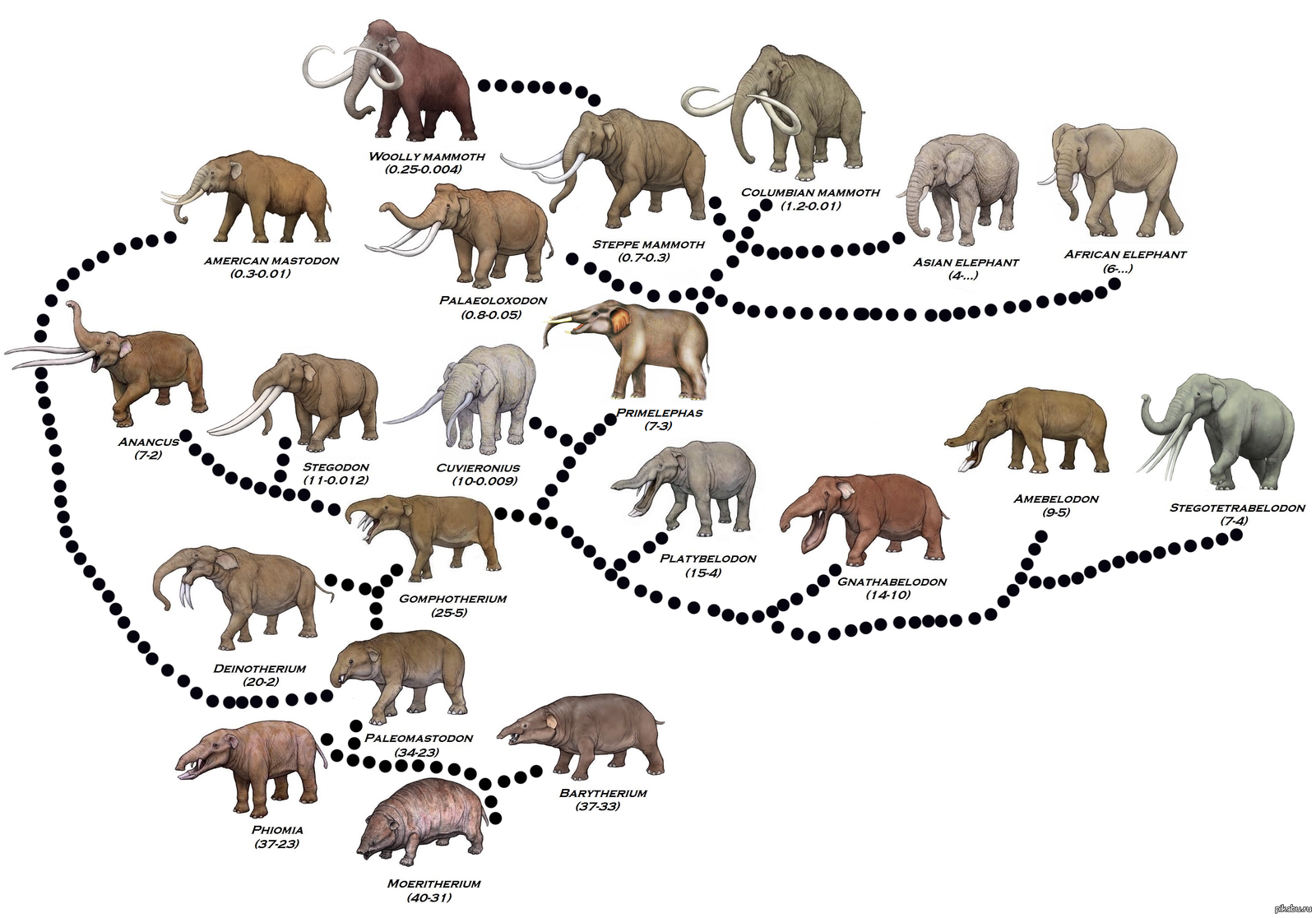

Следствие второе: общих родственников можно найти

Древо жизни охватывает абсолютно все виды организмов. А значит мы все друг другу родственники. Можно взять два абсолютно любых вида, а затем спуститься вниз по веточкам нашего Древа, до точки пересечения. В этой точке будет находиться общий предок, а в его строении будет совмещены признаки, общие для обеих ветвей. Даже если идти придется очень далеко вниз.

Например, предок человека и банана по совместительству будет предком вообще всех растений и животных. Это одноклеточный организм, живший как минимум 3 млрд лет назад, то есть раньше самых древних следов растений в горных породах. И наш геном действительно хранит информацию, оставшуюся от этого далекого-далекого предка.

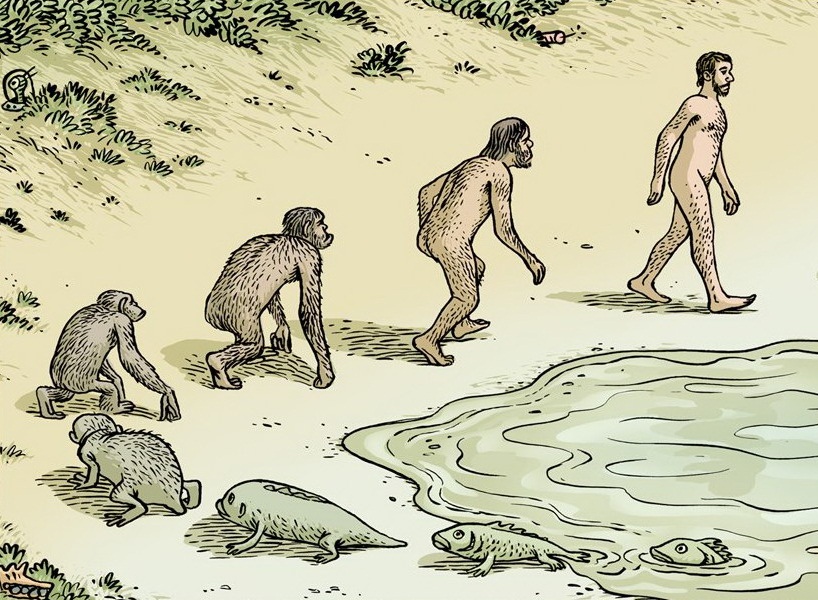

Следствие третье: переходные формы повсюду

От древних одноклеточных организмов до человека – очень долгий путь. Поколение за поколением, вид за видом наши предки менялись под действием эволюции. Древо жизни росло, давало множество новых побегов и в итоге получилось современное видовое разнообразие. Можно ли сказать, что на этом эволюция остановилась? Конечно, нет. Те современные виды, которые не вымрут, дадут свое эволюционное потомство. И человек тут не исключение.

А значит, каждый вид в любой момент времени является потенциально переходным между какими-то старыми и новыми видами. Мы все – переходное звено.

Но не стоит ждать, что наши потомки будут так уж сильно от нас отличаться. Эволюционные изменения накапливаются постепенно, дети все так же похожи на родителей, и заметить отличия можно изменив масштаб. На промежутке в 1 млн лет мы точно сможем различить два вида, но вот найти точку, в которой один вид стал другим – не получится.

Следствие четвертое: некоторые переходные формы интереснее других

Как и в истории, эволюционные события могут иметь разный масштаб. Например, процесс эволюции уток, поиск прото-утки и переходных форм между ними – это все очень интересно. Но на масштабные эволюционные события не тянет. Другое дело – происхождение птиц вообще.

Из современных животных ближайшая родня уток – это крокодилы. Спускаемся по веточкам нашего дерева, находим точку пересечения. Здесь, в этой точке, в триасовом периоде жил их общий предок. Внешне был похож на тощего голенастого крокодила. Имел четырехкамерное сердце, высокий метаболизм и откладывал яйца. Не то чтобы сильно похоже на птицу, но уже кое-что. Значит, в качестве переходной формы нам надо искать кого-то похожего, но с крыльями и перьями. В XIX веке про родство птиц с крокодилами не знали, искали просто пернатого птице-ящера. И нашли. Им оказался археоптерикс, вошедший во все учебники биологии как эталон переходной формы. Так вот он – родоначальник птиц? Вообще-то нет.

Следствие пятое: неуловимые предки

Вообще-то обнаружение переходной формы еще не обозначает обнаружение того самого вида-предка, который дал всю дальнейшую эволюционную ветвь. И чем шире область поиска, чем более древняя у нас переходная форма, тем меньше для этого шансов. Как так?

Переходная форма – это все равно, что фоторобот, набор анатомических структур, которые точно должны быть. Например: скелет рептилии (включая длинный хвост и зубы), легкие кости, перья, небольшой размер. Это сокращает поиск до одной из групп динозавров, живших в юрском периоде. А дальше начинаются проблемы.

В группе – сотни видов, не имеющих узкой специализации. Они жили на промежутке в несколько десятков млн лет, приходились друг другу какими-то родственниками и все обладают тем набором признаков, который нам нужен. То есть потенциально они все – переходные формы к птицам. Но какой шанс, что нам улыбнулась удача и из нескольких сотен видов мы нашли «того самого»?

Разумеется, изучая этих оперенных то-ли еще динозавров, то-ли уже птиц, мы будем накапливать информацию и отсеивать ненужные варианты. Археоптерикс окажется хоть и ранней птицей, но параллельной ветвью эволюции. Наш портрет птицы-первопредка будет становиться все точнее и точнее. Можно будет локализовать поиск до ранней юры Северного Китая, а таксономию до манирапторов. Но указать на конкретный вид-предок мы вряд ли сможем.

Следствие шестое: и все-таки их можно отыскать

Так ли уж важно знать, какой из десятка видов птицеподобных динозавров был точно первоптицей? Для специалистов важно, для широкого круга людей – пожалуй, не очень. Что уж говорить о предках жесткокрылых или голосеменных растений. А если задать вопрос о происхождении человека?

Про нас самих нам нужно знать как можно более точно. И в этом плане в сравнении с птицами нам крупно повезло. Все-таки мы изучаем молодые останки, большинству которых нет и 1 млн лет. Их достаточно много, сохранность хорошая, а если они моложе 100 тыс лет – есть возможность использовать палеогенетику. А значит, мы можем не просто указать на переходную форму от австралопитеков к нам, но и восстановить нашу эволюцию, шаг за шагом.

Сегодня вместо давно устаревшей линейной схемы, мы имеем разветвленное деревце, объединяющее наших родственников и предков. Это все равно что семейная фотография с несколькими поколениями. Мы с большой точностью можем назвать своих родителей и их родителей. А вот с остальными не всегда понятно, кто с кем в каком родстве состоит. Антропология развивается стремительно, создаются новые методы исследований и делаются замечательные открытия. Разумеется, восстановить всю цепочку поколений (как того иногда требуют креационисты) мы не сможем. Но серьезно увеличить детальность и сложность и без того непростой картины антропогенеза ученым вполне по силам.

Заключение

Переходные формы действительно существуют. И в большинстве своем они объединяют группу родственных видов, имеющих специфический набор анатомических особенностей. Часть этих особенностей новые и они получат развитие у потомков. Часть – старые, доставшиеся от предков и к потомкам они не перейдут. Особый интерес представляют переходные формы между крупными таксонами. Например, между рыбами и амфибиями. Или рептилиями и птицами, рептилиями и млекопитающими. На их примере можно видеть, как незначительные изменения приводят к серьезным результатам.

Благодаря развитию палеонтологии известно множество переходных форм. Эволюция позвоночных животных, например, изучена достаточно детально. И самая, пожалуй, изученная область – это эволюция человека. И все-таки, белых пятен хватит еще не на одно поколение палеонтологов. А учитывая неполноту геологической летописи, весь паззл мы не соберем никогда. Тем важнее вклад каждого, кто решил связать свою жизнь с палеонтологией. Возможно, и вы станете первооткрывателями недостающего звена.

Источник