- выделение у позвоночных животных осуществляется через.

- Орган выделения: строение и функции. Органы выделения у животных: описание, значение

- Биологическое значение органов выделения

- Как функционируют органы выделения у плоских червей и нематод

- Прогрессивные усложнения органов выделения у кольчатых червей

- Особенности строения и функции мальпигиевых сосудов

- Орган выделения у рыб

- Выделительная система у амфибий

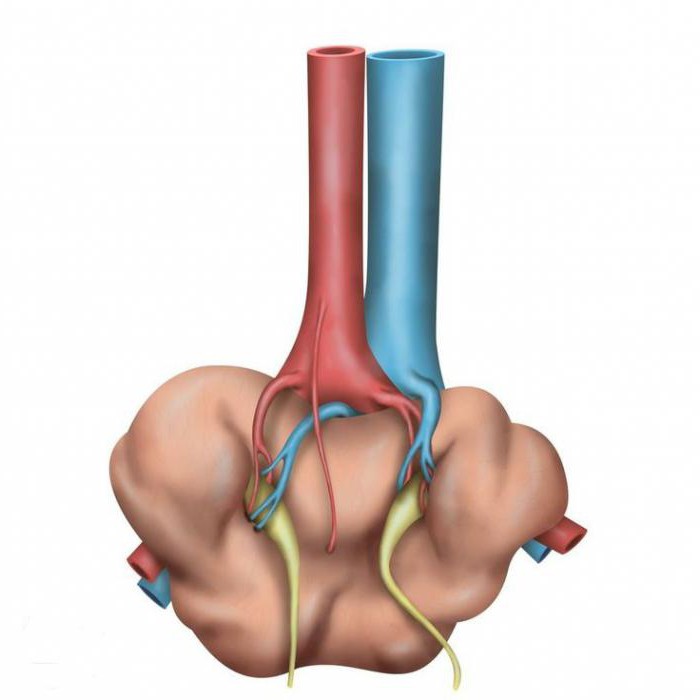

- Тазовые почки – главные органы выделения птиц и млекопитающих

- Фильтрационная и адсорбционная функции почек человека

- Дополнительные органы выделения продуктов метаболизма

выделение у позвоночных животных осуществляется через.

Клоака — расширенная конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных.

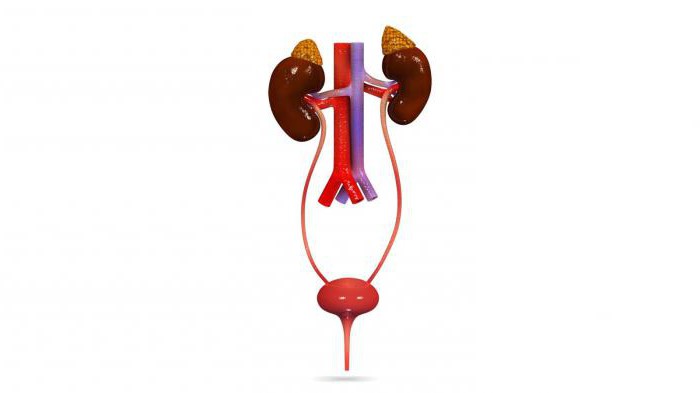

У всех позвоночных выделительные органы представлены почками, предназначенными для выведения из тела излишков воды, минеральных солей и продуктов распада азотистого обмена в виде мочевины или мочевой кислоты и аллантоина. Они имеют мезодермальное происхождение, закладываясь на внешней стенке сомитов. Однако строение и механизм функционирования почек у разных групп позвоночных не одинаковы. В процессе эволюции позвоночных животных происходит смена трёх типов почек: головная, или предпочка (пронефрос) , туловищная, или первичная, почка (мезанефрос) и тазовая, или вторичная, почка (метанефрос) . Разные типы почек имеют разные принципы процесса выделения: выделение из полости тела, смешанное выделение (из полости тела и из крови) и, наконец, только из крови. Одновременно происходят изменения в механизме реабсорбции воды. Выделение воды и растворенных в ней продуктов белкового обмена из полости тела оказывается возможным благодаря множеству воронковидных нефростом, открывающихся в полость тела. Выделение из крови происходит через мальпигиевы тельца почек. Выводные каналы из почек называются вольфовы каналы, их сменяют мочеточники. У большинства позвоночных есть мочевой пузырь. У первичноводных возможно сбрасывание аммиака через жабры.

Органы выделения позвоночных более эффективны благодаря наличию почек. Почки состоят из большого количества нефронов, вступивших в тесный контакт с кровеносными сосудами и открывающихся в перикардиальную полость (предпочка у зародышей рыб) , собирательный проток, ведущий к мочеполовому отверстию (первичная почка у рыб и амфибий) или почечную лоханку, соединённую с мочевым пузырём (вторичная почка у высших позвоночных) . Отметим, что почки являются не только органами выделения, но и органами регуляции. Морские пресмыкающиеся имеют также дополнительные органы выделения – солевые железы, открывающиеся возле глаз; отсюда создаётся впечатление, что животное плачет. Похожие железы, ведущие в носовую полость, имеются и у некоторых морских птиц. Яйца рептилий и птиц заключены в плотную оболочку, предохраняющую их от обезвоживания, а мочевая кислота накапливается в мешковидной структуре – аллантоисе.

Клоака — расширенная конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных.

У всех позвоночных выделительные органы представлены почками, предназначенными для выведения из тела излишков воды, минеральных солей и продуктов распада азотистого обмена в виде мочевины или мочевой кислоты и аллантоина. Они имеют мезодермальное происхождение, закладываясь на внешней стенке сомитов. Однако строение и механизм функционирования почек у разных групп позвоночных не одинаковы. В процессе эволюции позвоночных животных происходит смена трёх типов почек: головная, или предпочка (пронефрос) , туловищная, или первичная, почка (мезанефрос) и тазовая, или вторичная, почка (метанефрос) . Разные типы почек имеют разные принципы процесса выделения: выделение из полости тела, смешанное выделение (из полости тела и из крови) и, наконец, только из крови. Одновременно происходят изменения в механизме реабсорбции воды. Выделение воды и растворенных в ней продуктов белкового обмена из полости тела оказывается возможным благодаря множеству воронковидных нефростом, открывающихся в полость тела. Выделение из крови происходит через мальпигиевы тельца почек. Выводные каналы из почек называются вольфовы каналы, их сменяют мочеточники. У большинства позвоночных есть мочевой пузырь. У первичноводных возможно сбрасывание аммиака через жабры.

Органы выделения позвоночных более эффективны благодаря наличию почек. Почки состоят из большого количества нефронов, вступивших в тесный контакт с кровеносными сосудами и открывающихся в перикардиальную полость (предпочка у зародышей рыб) , собирательный проток, ведущий к мочеполовому отверстию (первичная почка у рыб и амфибий) или почечную лоханку, соединённую с мочевым пузырём (вторичная почка у высших позвоночных) . Отметим, что почки являются не только органами выделения, но и органами регуляции. Морские пресмыкающиеся имеют также дополнительные органы выделения – солевые железы, открывающиеся возле глаз; отсюда создаётся впечатление, что животное плачет. Похожие железы, ведущие в носовую полость, имеются и у некоторых морских птиц. Яйца рептилий и птиц заключены в плотную оболочку, предохраняющую их от обезвоживания, а мочевая кислота накапливается в мешковидной структуре – аллантоисе.

Источник

Орган выделения: строение и функции. Органы выделения у животных: описание, значение

Поддержание нормального уровня обмена веществ в организме, называемое гомеостазом, осуществляется с помощью нервно-гуморальной регуляции процессов дыхания, пищеварения, кровообращения, выделения и размножения. В данной статье будет рассмотрена система органов выделения человека и животных, их строение и функции, а также значение в метаболических реакциях живых организмов.

Биологическое значение органов выделения

В результате обмена веществ, происходящего в каждой клетке живого организма, накапливается большое количество токсических веществ: углекислого газа, аммиака, солей. Для их удаления необходима система, выводящая токсины во внешнюю среду. Строение и функции органов выделительной системы изучают анатомия и физиология.

Впервые обособленный орган выделения появляется у беспозвоночных животных, имеющих двустороннюю симметрию. Стенки их тела состоят из трех слоев: экзо- мезо- и энтодермы. К таким организмам относятся плоские и круглые черви, а сама выделительная система у них представлена протонефридиями.

Как функционируют органы выделения у плоских червей и нематод

Протонефридии представляют собой систему трубчатых образований, отходящих от главного продольного канала. Они образуются из внешнего зародышевого листка — экзодермы. Токсины и избыток ионов выводятся на поверхность тела гельминтов через поры.

Внутренний конец протонефридий снабжен группой отростков – ресничек или жгутиков. Волнообразные их движения перемешивают межклеточную жидкость, что способствует усилению фильтрационных функций выделительных трубочек.

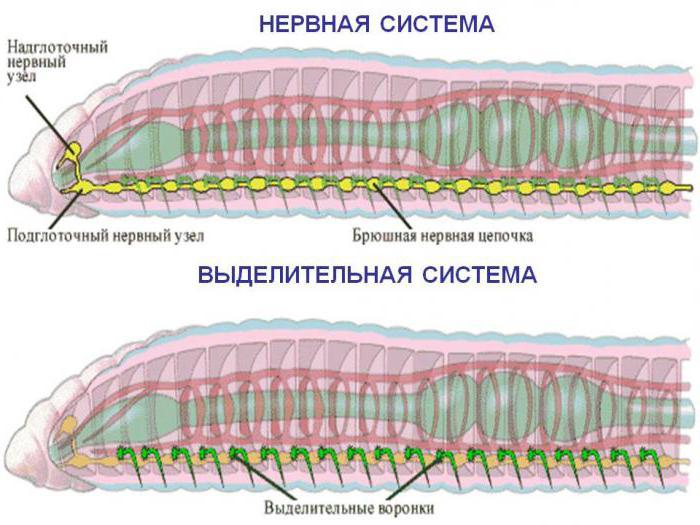

Прогрессивные усложнения органов выделения у кольчатых червей

Кольчецы, например, дождевой червь, нереис, пескожил, удаляют из своего организма продукты обмена веществ, используя метанефридии – органы выделения червей. Они имеют вид трубочек, один конец которых лейковидно расширен и снабжен ресничками, а другой выходит к покровам животного и имеет отверстие – пору. Усложнение органов выделения у дождевых червей объясняется появлением вторичной полости тела – целома.

Особенности строения и функции мальпигиевых сосудов

У представителей типа членистоногих орган выделения имеет вид ветвящихся трубочек, в которые из гемолимфы – внутриполостной жидкости, – всасываются растворенные продукты обмена веществ и избыток воды. Они называются мальпигиевыми сосудами и характерны для представителей классов паукообразных и насекомых. У последних, кроме выделительных трубочек, есть еще один орган – жировое тело, в котором накапливаются продукты метаболизма. Мальпигиевы сосуды, в которые поступили токсические вещества, впадают в задний отдел кишечника. Оттуда продукты обмена выделяются наружу через анальное отверстие.

Орган выделения у ракообразных — речного рака, омаров, лангустов, — представлен зелеными железами, являющимися видоизмененными метанефридиями. Они располагаются на головогруди животного, сзади основания антенн. Под зелеными железами у ракообразных расположен мочевой пузырь, открывающийся выделительной порой.

Орган выделения у рыб

У представителей класса костных рыб происходит дальнейшее усложнение выделительной системы. Она имеет вид тёмно-красных лентовидных тел – туловищных почек, расположенных над плавательным пузырем. От каждой из них отходит мочеточник, по которому моча оттекает в мочевой пузырь, а уже из него – в мочеполовое отверстие. У представителей класса хрящевых рыб (акулы, скаты) мочеточники впадают в клоаку, а мочевой пузырь отсутствует.

Исходя из строения выделительной системы, все костные рыбы делятся на три группы: обитающие в пресной воде, в соленых водоемах, а также группа так называемых проходных, живущих как в соленой, так и в пресной воде в связи с особенностями нереста.

Пресноводные рыбы (окунь, карась, карп, лещ), чтобы избежать избыточного поступления в их организм воды, вынуждены удалять большой объем жидкости через почечные канальцы и мальпигиевы клубочки почек. Так, карп выделяет до 120 мл воды на 1 кг своей массы, а сом — до 380-400 мл. Чтобы организм не испытывал нехватки солей, жабры пресноводных рыб выполняют роль насосов, закачивающих из воды ионы натрия и хлора. Морские обитатели — треска, камбала, скумбрия, — наоборот, страдают от недостатка воды в организме. Чтобы избежать обезвоживания и сохранить нормальное осмотическое давление внутри организма, они вынуждены пить морскую воду, которая, фильтруясь в почках, очищается от соли. Избыток хлорида натрия удаляется через жабры и с экскрементами.

У проходных рыб, например, европейского угря, происходит «переключение» способов осморегуляции, осуществляемых почками и жабрами, в зависимости от того, в какой воде они находятся.

Выделительная система у амфибий

Являясь холоднокровными обитателями наземно-водной среды, земноводное, как и рыбы, удаляют вредные продукты обмена через голую кожу и туловищные почки. У лягушек, тритонов, цейлонского рыбозмея орган выделения представлен парными почками, расположенными по обеим сторонам позвоночника, с отходящими от них мочеточниками, впадающими в клоаку. Частично газообразные продукты метаболизма удаляются у них через сегменты легких, которые наряду с кожей выполняют выделительную функцию.

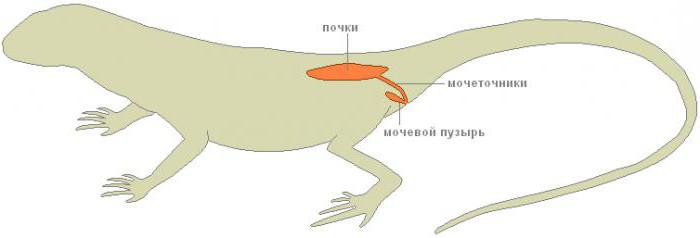

Тазовые почки – главные органы выделения птиц и млекопитающих

В процессе эволюционного развития туловищные почки видоизменяются в более прогрессивную форму выделительного органа – тазовые почки. Они располагаются глубоко в тазовой полости, практически рядом с клоакой у пресмыкающихся и птиц, и вблизи половых желез (семенников и яичников) – у млекопитающих. Масса и объем почек у них уменьшаются, зато фильтрационная способность почечных клеток-нефронов значительно возрастает, а это приводит к тому, что органы выделения у животных, относящихся к классам птиц и млекопитающих, намного эффективнее очищают кровь от продуктов распада и защищают организм от обезвоживания.

Кроме того, у птиц, в отличие от всех других наземных позвоночных животных, отсутствует мочевой пузырь, поэтому моча у них не накапливается, а из мочеточников поступает сразу же в клоаку, затем наружу. Это является приспособлением, уменьшающим массу тела птиц, что немаловажно, учитывая их способность к полету.

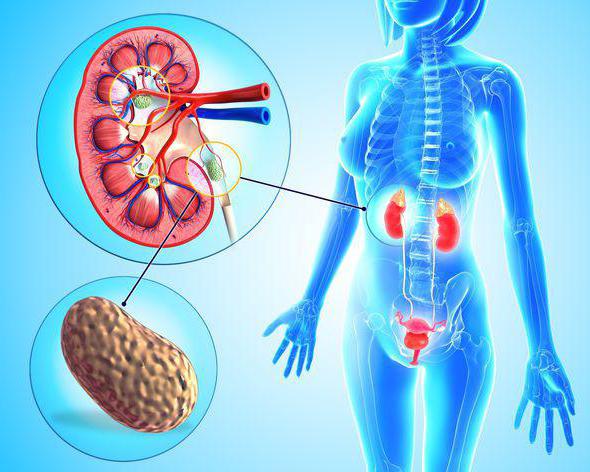

Фильтрационная и адсорбционная функции почек человека

У человека орган выделения – почки, – достигает своего наивысшего развития и специализации. Его можно рассматривать, как очень компактный (вес обеих почек взрослого человека не превышает 300 г) биологический фильтр, пропускающий через свои клетки — нефроны, до 1500 л крови в сутки. В физиологии и медицине нормальной работе этого органа придают особое значение. А в китайской системе здоровья У-Син почки являются главным жизнеобеспечивающим элементом.

Почечная паренхима содержит около 2 млн нефронов, состоящих из капсул Боумена-Шумлянского, в которых происходит процесс фильтрации крови и образования первичной мочи, и извитых канальцев (петли Генле), обеспечивающих реабсорбцию – избирательное извлечение глюкозы, витаминов и низкомолекулярных белков из первичной мочи, и возвращение их в кровяное русло. В результате реабсорбции образуется вторичная моча. Она содержит избыток воды, солей, мочевины. Она стекает в почечные лоханки, а из них – в мочеточники, и далее в мочевой пузырь. Это около 2 л/сутки. Из него она удаляется через мочеиспускательный канал наружу.

Таким образом не допускается скопления жидкости в полости внутренних органов и предотвращается интоксикация организма.

Дополнительные органы выделения продуктов метаболизма

Кроме почек, выполняющих главную роль в осморегуляции и удалении избытка солей и токсинов, частично выделительную функцию в организме человека выполняют легкие, кожа, потовые и пищеварительные железы. Так, в результате газообмена, осуществляемого альвеолами, из которых состоят сегменты легких, происходит выведение углекислого газа, водяного пара, токсических веществ, например, продуктов разложения этанола. Путем экскреции потовых желез удаляются мочевина, избыток солей и воды. Печень, кроме ведущей роли в процессе пищеварения, инактивирует токсические продукты распада белков, лекарственных препаратов, алкоголя, солей кадмия и свинца, содержащихся в венозной крови.

Работа всех органов (почек, легких, кожи, пищеварительных и потовых желез), которым присуща выделительная функция, обеспечивает нормальное протекание всех реакций обмена веществ и гомеостаза.

Источник