7.3. Зональные комплексы

На поверхности Земли можно выделить 11 зональных комплексов с границами, приблизительно параллельными экватору.

На формирование зон влияют три основные причины: положение Земли по отношению к Солнцу, особенности перераспределения тепла и влаги по поверхности Земли с воздушными и океаническими течениями и конфигурация океанов и континентов.

Неравномерная освещенность земной поверхности солнечными лучами является главной причиной образования зон. Она зависит от угла падения солнечных лучей и длительности освещения территории. Таким образом, глобальная система работает как тепловая машина, принимая солнечное излучение, преобразуя его в тепло и перераспределяя тепло по всей поверхности Земли. Поскольку Земля вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси, потоки воздуха в тропосфере и океанические течения приобретают момент вращения и формируют вертикальные (перпендикулярные поверхности Земли) и горизонтальные (параллельные поверхности Земли) круговороты.

На формирование зон влияет также конфигурация континентов и океанов. В океанах зоны размещены более равномерно, поскольку вода выступает как достаточно однородная субстанция, выравнивающая температурные различия. На континентах границы зон зависят от рельефа местности и удаленности участков от океанов. Например, в горных районах отмечается так называемая вертикальная зональность, распространяющаяся и на примыкающие территории (как в Северной и Южной Америке), а значительное удаление участков от океанов приводит к увеличению внутрисуточных и межсезонных температурных контрастов (усиление «континентального» климата).

Помимо распределения тепла огромное значение для живой природы и человека имеет распределение влаги. Оно подчиняется тем же зональным закономерностям, однако имеет свои причины и особенности.

Насыщение воздуха водяным паром происходит в жарком поясе (экватор и тропики) над водной поверхностью. Однако выпадение осадков, обеспечивающих главный источник влаги для флоры и фауны, зависит от условий конденсации водяного пара. Эти условия существуют при восходящих потоках насыщенного водяными парами теплого воздуха, остывающего при подъеме (условия экватора, наветренных склонов гор, атмосферных фронтов в умеренных широтах и др.). Общим правилом является обильное выпадение осадков в районах с низким атмосферным давлением (восходящие потоки воздуха) и небольшое количество осадков в районе с высоким давлением.

7.4. Комплексные природные зоны

Наложение природных поясов друг на друга и приводит к формированию комплексных природных зон, отличающихся сочетанием температурных условий (жаркий, умеренный, холодный) и влажности, или климатических зон. В том случае, когда количество осадков превышает их испарение, формируетсягумидная (влажная) зона. Когда количество осадков примерно равно испарению, формируется равновесная зона, и, наконец, в случае превышения испарения над осадками формируетсяаридная (сухая) зона.

От экватору к полюсу они идут в следующем порядке.

1. Тропический пояс лежит между тропиками, по обе стороны от экватора, и занимает около 40 % земной поверхности (в этом поясе Солнце по одному разу в год (в дни солнцестояния) бывает в зените над каждым из тропиков).

1) жаркая влажная зона (избыток тепла и влаги) – от 0° до10° с. ш. ию.ш.;

2) жаркая равновесная зона (избыток тепла, равновесие влаги) – от 10° до20° с. ш. и ю. ш.;

3) жаркая аридная зона (избыток тепла, дефицит влаги) – от 20° до40° с. ш. ию.ш.

2. Два умеренных пояса (Северный и Южный) расположены между тропиками и полярными кругами. Солнце в них никогда не бывает в зените. В течение суток обязательно происходит смена дня и ночи, причем продолжительность их зависит от широты и времени года. Четко выражены четыре времени года. Умеренные пояса занимают 52 % земной поверхности:

1) умеренная равновесная зона (равновесие тепла и влаги) – от 40° до50° с. ш. и ю. ш.;

2) умеренная гумидная зона (равновесие тепла, избыток влаги) – от 50° до70° с.ш. ию.ш.

3. Два полярных пояса (Северный и Южный) – к северу от Северного полярного круга и к югу от Южного полярного круга – характеризуются наличием полярных дней и ночей. Их площадь – 8 % земной поверхности:

полярная зона (нехватка тепла, избыток почвенной влаги и сухой воздух) – от 70° до90° с. ш. ию.ш.

Поскольку жаркая влажная зона распространяется по обе стороны от экватора, а остальные пять зон расположены симметрично в Северном и Южном полушариях, общее количество зональных структур составляет 11. К ним необходимо добавить горные районы, где зональность соответствует не только широтному положению территории, но и высоте гор, экспозиции склонов и наветренному (подветренному) положению склонов и хребтов. Необходимо отметить, что границы зон неустойчивы. В зависимости от изменения космических факторов, а также динамики подсистем неживой и живой природы распределение температур и влаги на поверхности Земли меняется и границы зон трансформируются. В далеком прошлом известны периоды, когда большую часть суши занимали влажные леса (350 млн лет назад) или обширные пустыни (280 млн лет назад). Даже в период существования человека на Земле (4 млн лет) границы зон резко изменялись в связи с крупными материковыми оледенениями. Изменения границ природных зон оказали прогрессивное влияние на древнего человека, который был вынужден приспосабливаться к изменениям климата и экосистем, использовать пещеры, огонь, шкуры, орудия труда, одомашнивать животных и растения и т. д.

В настоящее время на изменение границ влияют не только космические факторы или процессы в неживой природе, но главным образом хозяйственная деятельность общества. Так, потепление климата смещает границы всех зон к Северному и Южному полюсам, а вырубка лесов и сельскохозяйственное использование равновесной зоны приводит к расширению аридной зоны со скоростью до 24 км 2 в час, или 21 млн га в год. Результатом процесса опустынивания может стать расширение аридной зоны с 50 млн км 2 до 80 млн км 2 , что составит 62 % всей суши, пригодной для существования общества.

Источник

Зональные природные комплексы

К природным комплексам, или ландшафтам (геосистемам) в географии относят части поверхности планеты, которые характеризуются приблизительно однородными условиями, такими как климат, рельеф, почва, флора, фауна и водный баланс.

Как правило, они отличаются либо вертикальным, либо горизонтальным направлением, и в зависимости от этого разделяются на зональные либо азональные. И основной причиной их многообразия выступает яркая неоднородность географической оболочки.

Зональные комплексы и их многообразие

Такие природные комплексы прежде всего связаны с горизонтальным разделением Земли. И крупнейшим из представителей подобных природных образований является географический комплекс – в обязательном порядке с равномерным и последовательным положением. И формирование таких комплексов напрямую связано, прежде всего, с климатическими проявлениями территории.

Нужно понимать, что характер географических поясов существенно меняется на протяжении от экватора к полюсу, и в рамках каждого из них формируются свои погодные условия, температурные особенности, свойства почвы и вод (как подземных, так и поверхностных).

Привычно выделяют девять географических поясов, начиная от арктического, субарктического, и заканчивая экваториальным и южно-экваториальным.

Помимо географического пояса, следующим по размеру типом зональных комплексов являются природные зоны. Их принято разделять по количеству и частоте осадков, что, как правило, зависит от показателя высотности и близости к океану.

Распространено деление природных зон на несколько типов, начиная от тайги, тундры и заканчивая пустынями и саваннами.

Как называются зональные природные комплексы

Компоненты, из которого состоят любой природный комплекс, характеризуются тесным характером взаимосвязи, который складывается исторически и изменение хотя бы одной из его составляющих может иметь катастрофические последствия для других компонентов.

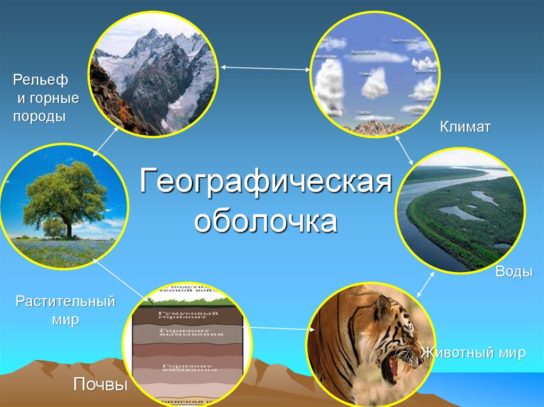

Самый крупный, общепланетный природный комплекс – географическая оболочка. Она подразделяется на менее значимые комплексы под влиянием нескольких причин:

- В зависимости от различий в строении и неоднородности поверхности;

- В зависимости от количества получаемого солнечного тепла.

Такие причины позволяют произвести распределение комплексов на зональные и азональные.

Одними из самых значимых зональных комплексов географы называют географические пояса, которые в точности совпадают с климатическими поясами (тропики, субтропики и т.д.), и, в свою очередь, они подразделяются на природные зоны, разделяющиеся в зависимости от количества получаемого тепла.

Зональные факторы природных комплексов

Географическая оболочка отличается «мозаичным» строением, состоя из отдельных природных ландшафтов.

Природный комплекс как раз и представляет собой часть поверхности, которая объединена одинаковыми природными условиями: фауной, флорой, климатом, рельефом, почвой и водой.

И основополагающую роль здесь, конечно же, играют именно климатические условия, ведь именно климат существенно влияет на другие компоненты комплекса. И чаще всего природные зоны, входящие в состав комплекса, принято называть по характеру растительности, именно она отражает другие особенности комплекса и оказывает значительное влияние на формирование почв и фауны территории.

Именно климат определяет все остальные составляющие, и он равномерно изменяется при переходе от экватора к полюсам. Такое изменение и обусловлено широтным расположением, которое следует за переменами климата. И подобное логичное изменение зон принято называть широтной зональностью.

При этом следует понимать, что изменения климата связаны не только с широтными переменами, но и с изменениями высоты. К примеру, ближе к вершинам гор температурный режим существенно меняется, а до показателя 2 тысячи метром количество осадком может увеличиваться. При этом подобные изменения баланса влаги и тепла является причиной перемен также и почвенно-растительного покрытия. Это становится причиной выделения высотной поясности, когда на различной высоте можно встретить самые разнообразные природные зоны.

К компонентам любых природных комплексов принято относить стандартные моменты:

- Растительность;

- Рельеф;

- Воды;

- Почвы;

- Климат;

- Животный мир.

Эти компоненты находятся в тесном взаимодействии, и каждый из них создает условия для всего комплекса в целом. Так, реки воздействуют на климат, а, значит, на появления флоры, и, следовательно, на животный мир.

Зональный тип почв

Географы выделяют следующие зональные виды почв в зависимости от их образования с севера в южном направлении:

- Тундрово-глеевые;

- Тундрово лесные;

- Подзолотистые;

- Серые лесные;

- Черноземные;

- Каштановые;

- Серо-бурые;

- Сероземы;

- Красноземы.

Примеры зональных комплексов

На территории нашей страны можно найти почти все природные зоны, которые характерны для арктического и умеренного поясов: тайгу, тундру, лесотундру, леса, лесостепи, степи, полупустыни и даже пустынные территории.

Протяженность территории нашего государства по направлению с севера на юг и присутствие значительных равнин позволяет четко структурировать природную зональность, которая особенно ярко выражена на территории равнин – Восточно-Европейской и Западно-Сибирской.

Мы практически не задумывается о необходимости систематизации всего того природного разнообразия, которое нас окружает, а ведь благодаря подразделению ландшафтов на природные районы, природные комплексы можно понять среду, в которой мы обитаем.

Видео о зональных природных комплексах

Источник